名校

1 . 1923年1月,《京报副刊》举行了一次征求“青年必读书”的活动,开列书目者有78位,每人推荐10本书。统计结果,按得票数计算前五位的分别是《史记》《资治通鉴》《孟子》《胡适文存》《中国哲学史大纲》(胡适著)。这表明

| A.教育救国成为中国社会各界共识 |

| B.新文化运动儒学批判不彻底 |

| C.民主与科学思想不符合中国需要 |

| D.国人对国学的认知趋向客观 |

您最近一年使用:0次

2017-04-15更新

|

130次组卷

|

2卷引用:2017届哈尔滨师大附中 东北师大附中 辽宁省实验中学 高三下学期第二次联合模拟考试文科综合-历史

名校

2 . 在近代西方共和观念传入中国后,当时的人们认为“共和”必须包括对政府权力的宪政约束。据《新青年》中“共和”、“民主”两词的使用频率统计,“民主”一词的使用次数在1918年时还远远少于“共和”一词,而从1919年1月开始反超“共和”。上述变化反映( )

| A.民主启蒙思想的影响深入人心 | B.马克思主义在中国的广泛传播 |

| C.五四运动推动了新文化运动的发展 | D.先进知识分子对资产阶级共和国的失望 |

您最近一年使用:0次

2016-12-13更新

|

0次组卷

|

15卷引用:2015-2016学年四川遂宁市高二上期末统考历史试卷

2015-2016学年四川遂宁市高二上期末统考历史试卷2015-2016学年福建福州格致中学高二上期末考试历史卷2016-2017学年贵州省遵义市四中高二上期期末历史试卷河北省邯郸市永年二中学2017-2018学年高二上学期10月月考历史试题河北省邯郸市永年县第二中学2017-2018学年高二10月月考历史试题河北省承德一中2017-2018学年高二第二次月考历史试卷江西省吉安县第三中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题河南省商丘市第一高级中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题云南省澄江一中2018-2019学年 高二9月份考试历史试题【全国百强校】广西桂林市第十八中学2018-2019学年高二上学期开学考试历史试题福建省泉州市南安第一中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史(选考)试题福建省泉州市南安市侨光中学2020-2021学年高二上学期第二次阶段考历史试题江苏省无锡市南菁高级中学2020-2021学年高二10月月考历史试题河南省郑州市荥阳市京城高中2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题四川省遂宁市2014-2015学年高二上学期期末历史试题

3 . 近代中国向西方学习呈现出“由表及里、逐步深入”的趋势。

材料一 近代中国某学校的课程表(1876年)

——《中国近代教育史资料汇编》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出该学校最有可能是近代中国哪一政治派别创办的并说明理由。

材料二 1902~1904年译书统计简表。

——据左玉河《从四部之学到七科之学》

(2)根据材料二,概括这一阶段译书活动的主要特点,并分析其形成原因。

材料三 近代思想观念更新

(3)根据材料三和所学知识,指出近代中国向西方学习经历的三个层次,并分析其在背景和目的方面的共同之处。概括并说明康有为对李鸿章,或陈独秀对康有为的“观念更新”

材料一 近代中国某学校的课程表(1876年)

| 时间 | 课程内容 | 备注 |

| 首年 | 认字写字;浅解辞句;讲解浅书 | 1、由洋文而及诸学共须八年。馆中肆习洋文四种,即英、法、俄、德四国文字也。 2、至于汉文儒学,原当始终不已,故于课程并未另列。向来初学者,每日专以半日用功于汉文。 |

| 二年 | 讲解浅书;练习文法;翻译条子 | |

| 三年 | 讲各国地图;读各国史略;翻译选编 | |

| 四年 | 数理启蒙;代数学;翻译公文. | |

| 五年 | 讲求格物;几何原本;平三角、弧三角;练习译书 | |

| 六年 | 讲求机器;微分积分;航海测算;练习译书 | |

| 七年 | …… | |

| 八年 | …… |

——《中国近代教育史资料汇编》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出该学校最有可能是近代中国哪一政治派别创办的并说明理由。

材料二 1902~1904年译书统计简表。

| 国别 译书类别 | 英 | 美 | 日 | 其他 | 总计 | 百分比 |

| 哲学宗教 | 10 | 2 | 23 | 2 | 37 | 7.0 |

| 文学艺术 | 8 | 3 | 4 | 11 | 26 | 4.9 |

| 史地 | 8 | 10 | 90 | 20 | 128 | 24.0 |

| 社会科学 | 13 | 3 | 83 | 37 | 136 | 25.5 |

| 自然科学 | 10 | 9 | 73 | 20 | 112 | 21.0 |

| 应用科学 | 3 | 3 | 24 | 26 | 56 | 10.5 |

| 杂录 | 5 | 2 | 24 | 7 | 38 | 7.1 |

| 总计 | 57 | 32 | 321 | 123 | 533 | — |

| 百分比 | 10.7 | 6.0 | 60.2 | 23.1 | — | 100.0 |

——据左玉河《从四部之学到七科之学》

(2)根据材料二,概括这一阶段译书活动的主要特点,并分析其形成原因。

材料三 近代思想观念更新

| 代表人物 | 主张 |

| 李鸿章 | 中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。 |

| 郑观应 | 西人立国……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,……此其体也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤? |

| 康有为 | 东西各国之强,皆以立宪法开国会之故,……伏乞上师尧、舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。 |

| 陈独秀 | 欲建设西洋式之新社会,以求适今世之生存,则根本问题,不可不首先输入西洋式社会国家之基础,所谓平等人权之新信仰。……我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。 |

(3)根据材料三和所学知识,指出近代中国向西方学习经历的三个层次,并分析其在背景和目的方面的共同之处。概括并说明康有为对李鸿章,或陈独秀对康有为的“观念更新”

您最近一年使用:0次

4 . 阅读下列材料:

材料一

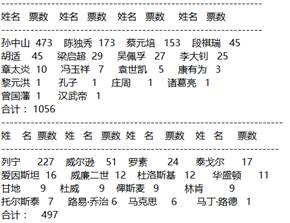

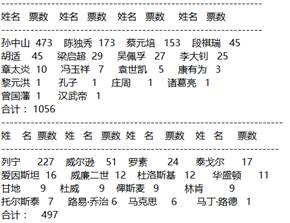

1913年江苏第一师范学校招生,应考者三百余人,皆中小学生。校长杨月如先生嘱各举崇拜人物,以表其景仰之诚。统计结果如下:

——据《考师范之笑话》上海《时报》1913-7-1.

材料二

1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物,是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:

1923年北京大学校庆25周年民意测验第6题统计表

——据朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,《北京大学日刊》1924-3-5

回答以下问题:

(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?

(2)你认为什么因素导致了民意测验的结果的差别如此之大?

(3)引用上述资料对研究历史会有怎样的作用?

材料一

1913年江苏第一师范学校招生,应考者三百余人,皆中小学生。校长杨月如先生嘱各举崇拜人物,以表其景仰之诚。统计结果如下:

| 序号 | 崇拜的人数 | 被崇拜者 |

| 1 | 153 | 孔子 |

| 2 | 61 | 孟子 |

| 3 | 17 | 孙中山 |

| 4 | 11 | 颜渊 |

| 5 | 8 | 诸葛亮、范仲淹 |

| 6 | 7 | 岳飞 |

| 7 | 6 | 王守仁 |

| 8 | 4 | 大禹、陶侃、朱熹、华盛顿等 |

| 9 | 3 | 程德全 |

| 10 | 2 | 苏轼、康有为、袁世凯等 |

| 11 | 1 | 伯夷、周公、苏秦、张仪、秦始皇、张良、 萧何、韩信、司马迁、马援、班超、韩愈、司马光、程颐、徐光启、顾宪成、史可法、曾纪泽、苏格拉底、亚里士多德、马丁·路德、培根、卢梭、梁启超、武训、安重根等 |

| 12 | 23 | 无崇拜者 |

——据《考师范之笑话》上海《时报》1913-7-1.

材料二

1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物,是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:

1923年北京大学校庆25周年民意测验第6题统计表

——据朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,《北京大学日刊》1924-3-5

回答以下问题:

(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?

(2)你认为什么因素导致了民意测验的结果的差别如此之大?

(3)引用上述资料对研究历史会有怎样的作用?

您最近一年使用:0次

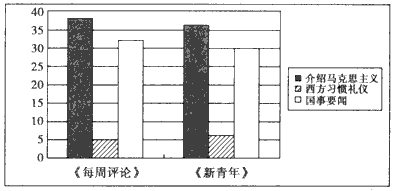

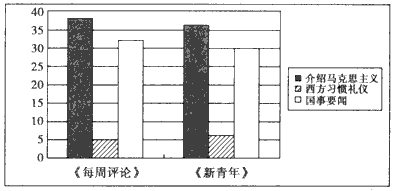

5 . 以下是1917—1921年《每周评论》与《新青年》的主题统计。据此可以得出的结论是( )

| A.报刊是当时传播新思想的唯一媒介 |

| B.马克思主义在这一时期广泛传播 |

| C.西方习俗礼仪在这一时期传入中国 |

| D.广大人民关心国事和接受新思想 |

您最近一年使用:0次

6 . 下列统计是1913~1923年间某学校对学生崇拜人物的调查。造成崇拜孔子票数变化的最主要原因是

1913年江苏第一师范学校(样本300) 1923年北京大学(样本1056)

孔子153票 孔子1票

1913年江苏第一师范学校(样本300) 1923年北京大学(样本1056)

| A.辛亥革命 | B.新文化运动 | C.马克思主义的传播 | D.五四运动 |

您最近一年使用:0次

7 . 阅读下列材料:

材料一

1913年江苏第一师范学校招生,应考者三百余人,皆中小学生。校长杨月如先生嘱各举崇拜人物,以表其景仰之诚。统计结果如下:

——据《考师范之笑话》上海《时报》1913-7-1

材料二1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:

1923年北京大学校庆25周年民意测验第6题统计表

---------------------------------------------------------------

姓名票数姓名票数姓名票数姓名票数

---------------------------------------------------------------

孙中山473陈独秀173蔡元培153段祺瑞45

胡适45梁启超29吴佩孚27李大钊25

章太炎10冯玉祥7袁世凯5康有为3

黎元洪1孔子1庄周1诸葛亮1

曾国藩1汉武帝1

合计:1056

--------------------------------------------------------------------

姓名票数姓名票数姓名票数姓名票数

--------------------------------------------------------------------

列宁227威尔逊51罗素24泰戈尔17

爱因斯坦16威廉二世12杜洛斯基12华盛顿11

甘地9杜威9俾斯麦9林肯9

托尔斯泰7路易·乔治6马克思6马丁·路德1

合计:497

——据朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》《北京大学日刊》1924-3-5

回答:

(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?

(2)你认为什么因素导致了民意测验的某些结果差别如此之大?

(3)如果引用上述资料作学习和研究,你认为应当注意什么问题?

材料一

1913年江苏第一师范学校招生,应考者三百余人,皆中小学生。校长杨月如先生嘱各举崇拜人物,以表其景仰之诚。统计结果如下:

| 序号 | 崇拜的人数 | 被崇拜者 |

| 1 | 153 | 孔子 |

| 2 | 61 | 孟子 |

| 3 | 17 | 孙中山 |

| 4 | 11 | 颜渊 |

| 5 | 8 | 诸葛亮、范仲淹 |

| 6 | 7 | 岳飞 |

| 7 | 6 | 王守仁 |

| 8 | 4 | 大禹、陶侃、朱熹、华盛顿等 |

| 9 | 3 | 程德全 |

| 10 | 2 | 苏轼、康有为、袁世凯等 |

| 11 | 1 | 伯夷、周公、苏秦、张仪、秦始皇、张良、萧何、韩信、司马迁、马援、班超、韩愈、司马光、程颐、徐光启、顾宪成、史可法、曾纪泽、苏格拉底、亚里士多德、马丁·路德、培根、卢梭、梁启超、武训、安重根等 |

| 12 | 23 | 无崇拜者 |

——据《考师范之笑话》上海《时报》1913-7-1

材料二1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:

1923年北京大学校庆25周年民意测验第6题统计表

---------------------------------------------------------------

姓名票数姓名票数姓名票数姓名票数

---------------------------------------------------------------

孙中山473陈独秀173蔡元培153段祺瑞45

胡适45梁启超29吴佩孚27李大钊25

章太炎10冯玉祥7袁世凯5康有为3

黎元洪1孔子1庄周1诸葛亮1

曾国藩1汉武帝1

合计:1056

--------------------------------------------------------------------

姓名票数姓名票数姓名票数姓名票数

--------------------------------------------------------------------

列宁227威尔逊51罗素24泰戈尔17

爱因斯坦16威廉二世12杜洛斯基12华盛顿11

甘地9杜威9俾斯麦9林肯9

托尔斯泰7路易·乔治6马克思6马丁·路德1

合计:497

——据朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》《北京大学日刊》1924-3-5

回答:

(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?

(2)你认为什么因素导致了民意测验的某些结果差别如此之大?

(3)如果引用上述资料作学习和研究,你认为应当注意什么问题?

您最近一年使用:0次

8 . 下表是1917—1921年《新青年》的主题统计。从材料可以得到的信息是

| 介绍马克思主义 | 西方习俗礼仪 | 国事要闻 | |

| 文章数量(篇) | 36 | 5 | 30 |

| A.马克思主义成为当时中国思想界最强的一股思潮 |

| B.《新青年》成为当时马克思主义在中国传播的重要途径 |

| C.为《新青年》撰写文章的都是马克思主义者 |

| D.《新青年》最关心的主题是西方习俗礼仪 |

您最近一年使用:0次

2016-01-14更新

|

44次组卷

|

2卷引用:2015-2016学年山东临沂一中高二上期中历史试卷

9 . 历史上的中西文化交流是双向的,既有"西学东渐",也有"东学西传"。二者交相辉映共同促进人类社会进步。阅读材料,回答问题。

材料一:据1975年出版的《自然科学大事年表》记载,明代以前,世界上重要的创造发明和重大的科学成就大约300项,其中中国大约175项,占总数的57%以上,其他各国占42%左右。英国著名科技史家李约瑟博士研究后指出,中国的发明和发现,远远超过同时代的欧洲。

材料二:《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计:数学22项、天文历法气象25项、地学25项、化学9项、农学25项、机械7项、水利7项、轻工8项、兵器8项。

材料三:火药、指南针、印刷术--这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建空了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料四:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥有这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,我们都不推辞。

——陈独秀《敬告青年》

(1)写出古代中国两项领先世界的天文学成就。结合材料一、二,说明中国古代科技发展的特点

(2)依据材料三,指出三大发明对西方社会产生了哪些具体影响。(不得摘抄材料原文)

(3)结合所学指出“德、赛两先生”的具体含义。这说明先进中国人挽救民族危亡的主要途径是什么。

(4)材料三、四反映"东学西传"与"西学东渐"所产生的最主要的共同影响是什么。

材料一:据1975年出版的《自然科学大事年表》记载,明代以前,世界上重要的创造发明和重大的科学成就大约300项,其中中国大约175项,占总数的57%以上,其他各国占42%左右。英国著名科技史家李约瑟博士研究后指出,中国的发明和发现,远远超过同时代的欧洲。

材料二:《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计:数学22项、天文历法气象25项、地学25项、化学9项、农学25项、机械7项、水利7项、轻工8项、兵器8项。

材料三:火药、指南针、印刷术--这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建空了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料四:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥有这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,我们都不推辞。

——陈独秀《敬告青年》

(1)写出古代中国两项领先世界的天文学成就。结合材料一、二,说明中国古代科技发展的特点

(2)依据材料三,指出三大发明对西方社会产生了哪些具体影响。(不得摘抄材料原文)

(3)结合所学指出“德、赛两先生”的具体含义。这说明先进中国人挽救民族危亡的主要途径是什么。

(4)材料三、四反映"东学西传"与"西学东渐"所产生的最主要的共同影响是什么。

您最近一年使用:0次