材料一:所谓民国政府,已为军阀所控制,军阀即利用之结欢于列强,以求自固。而列强亦即利用之,资以大借款,充其军费,使中国内乱纠缠不已,以攫取私权,各占势力范围。国民党之民族主义……民族解放之斗争……其目标皆不外反帝国主义而已。国民党之民权主义……凡真正反对帝国主义之个人及团体均得享有一切自由及权利。国民党之民生主义……农民之缺乏土地沦为佃农者,国家当给以土地,资其耕作

——孙中山《中国国民党第一次全国代表大会宣言》

材料二:现在的中国,在日本占领区,是殖民地社会;在国民党统治区,基本上也还是以个半殖民地社会;而不论在日本占领区和国民党统治区,都是封建半封建制度占优势的社会。这就是现时中国社会的性质,这就是现实中国的国情。……中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义……这就是现时中国革命的历史特点。

——《毛泽东选集》第一卷

材料三:对这个问题,我们党已经有了明确的回答:我国正处于社会主义的初级阶段。这个论断,包括两层含义。第一,我国社会已经是社会主义社会,我们必须坚持而不能离开社会主义。第二,我国的社会主义社会还处于初级阶段。我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段。

在社会主义初级阶段,我们党的建设有中国特色的社会主义的基本路线是:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

——中共十三大报告

材料四:计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地谈话要点》

请回答:

(1)根据材料一、二,指出近代中国社会的基本特征。并据材料概括孙中山、毛泽东所创立的革命理论。

(2)材料三中邓小平是怎样认识现阶段中国社会特征的?结合所学知识回答,中共十三大在这方面作出了怎样的贡献?

(3)根据材料四指出,邓小平对社会主义建设的理论又有了哪些发展?

(4)综合以上几则材料,三位伟人的理论判断有何相同特点?

民生问题事关广大人民群众的切身利益。中国近现代历史上的三位伟人,都曾高度重视和关注民生问题。

材料一 民生主义真是达到目的,农民问题真要解决,是要耕者有其田。……现在俄国推翻一般大地主,把全国的土地都分到一般农民,让耕者有其田,耕者有了田,只对于国家纳税,另外没有地主来收租钱,这是一种最公平的办法。我们现在革命仿效俄国这种公平办法,才算是彻底的革命。

——孙中山《耕者要有其田》

材料二 中国共产党如果不能迅速地恢复和发展生产,并首先使工人生活有所改善,并使一般人民的生活有所改善,那我们就不能维持政权,我们就会站不住脚,我们就会要失败。

——《毛泽东.选集》第4卷

材料三 十二亿人口怎样实现富裕,富裕起来以后财富怎样分配,这都是大问题。问题已经出来了,解决这个问题比解决发展起来的问题还困难配的问题大得很。我们讲要防止两极分化,实际上两极分化已然出现利用各种手段、各种方法、各种方案来解决这些问题。少部分获得了那么多财富,大多数人没有,这样发展下去总有一天会出现问配不公,会导致两极分化,到一定时候问题就会出来。

——《邓小平年谱》

(1)根据材料一,回答孙中山在土地政策上有何新举措?并结合所学知识,分析其政策发生变化的原因。

(2)根据材料二,概括毛泽东同志认为解决民生问题的重点和关键是什么?有何重要意义?

(3)根据材料三,指出邓小平的领导的改革有什么特点?结合所学知识,分析我国经济体制改革的目标。

(4)综合上述材料,指出从三民主义、毛泽东思想到邓小平理论有哪些共同追求?

材料一 从边疆思想的层面来说,汉承秦大一统之后,当时的疆域已经远远超过《春秋》时代之所谓华夏;在中国范围之内,事实上只有地方性而不复有种族性的问题。董仲舒提出“王者爱及四夷”的理想,欲泯除华夷之辨,并认为“有大子在,诸侯不得专地,不得专封,不得专执天子之大夫,不得舞天子之乐,不得致天子之恩不得适天子之贵。”这是其边疆观念的理论基础,与汉武帝的政治需求有着高度契合。董仲舒认为,与君之“无为”相应,臣者则应“有为”,把黄老的“无为”思想融合于其儒学体系之中,并以其阐述治国与君臣之道,提倡君道无为与臣道无为,最终把“无为”理想在政治上的实践归结为“君无为而臣有为”。他在《春秋繁露·服制象》中说道“我文德为贵而威武为下,此天下之所以永全也。”新儒学表现出前所未有的开放性和进取性,汉武帝之世宏大边疆恩退体系的建构也因此具有了明确的指导精神。

——摘编自袁宝龙《秦汉新儒学转向与汉武帝边疆思想体系的构建》

材料二 在历史变革的背景下,民族主义思潮由西方涌入中国。孙中山等先行者关于民族兰义有相对进步的认识,提出五族共和的思想,因而国民政府统治时期传统“尊夏贱更”“首崇满洲”的意识也有所改变。南京国民政府颁布《改正西南少数民族命名表》中规定,凡过去少数民族名称中之虫、兽、鸟及反犬旁,一律须改为人字旁。在民族主义思潮的影响下,大一统国家思想根深蒂固,因而南京国民政府也重视维护国家主权与国防建设。一些民族主义者深切感受到唯有国家和边疆富强,边疆各民族提高教育文化水平,摆脱旧观念的束缚,边疆危机方能消除,中国才能自立自强。因此,南京国民政府从上至下组织了大规模的边疆民族状况调查,以重新认识边疆民族的社会状况和发展需求。此外,还在西南各省先后设置了边政管理机构,制定和推行了一些旨在增强边疆民族自治能力、发展边疆经济文化事业的政策。

——摘编自马玉华《论国民政府对西南边疆及边疆民族的治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒新儒学的边疆治理思想的特点及对汉武帝边疆思想体系构建的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民族主义思潮影响下国民政府边疆治理的举措。

(3)根据材料一、并结合所学知识,说明董仲舒新儒学的边疆治理思想和近代民族主义思潮对边疆治理的共同作用。

材料一 在吾国数千年前,孔子有言曰“大道之行也,天下为公”……孔子之理想世界,真能实现,然后不见可欲,则民不争,甲兵亦可以不用矣。今日惟俄罗斯新创设之政府,颇与此相似。

——《孙中山全集》第6卷

材料二 “中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收。”在1840年鸦片战争之后,先进中国人开始了“吸收外国的进步文化”的漫长历程,中国人对西方事物的态度也由最初的排拒,到逐渐接受西学甚至要求“全盘西化”。他们的探索活动对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

——毛泽东《新民主主义论》

请回答:

(1)据材料一,概括指出孙中山阐述的核心观点,为此孙中山进行了怎样的理论创新?

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出近代先进中国人“吸收外国进步文化”的特点。

材料一 明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552—1610年)、德意志人汤若望(1591—1666年)、比利时人南怀仁(1623—1688年)等。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史•近代史》(上卷)

(1)据材料一,概括回答明末清初东西方交流的主要表现,结合所学知识,分析其背景。

材料二 欧美的物质文明,我们可以完全仿效,可以盲从,搬进中国来也可以行得通。如果不管中国自己的风土人情是怎么样,便象学外国机器一样,把外国管理社会的政治硬搬进来,那便是大错。

——孙中山《三民主义•民权主义,第五讲》

(2)据材料二,概括孙中山对西方文明的态度,结合孙中山的实践活动加以说明。

材料三 汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。

-----福泽谕吉《文明论概略》

(3)材料三中福泽谕吉在向西方学习的问题上提出了怎样的观点?近代中国人向西方学习遵循了这一主张吗?说明理由。

材料四 “中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收。”在1840年鸦片战争之后,先进中国人开始了“吸收外国的进步文化”的漫长历程,中国人对西方事物的态度也由最初的排拒,到逐渐接受西学甚至要求“全盘西化”。他们的探索活动对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

--毛泽东《新民主主义论》

(4)据材料四并结合所学知识,概括指出近代先进中国人“吸收外国进步文化”的特点。

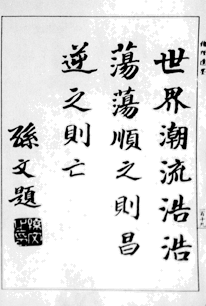

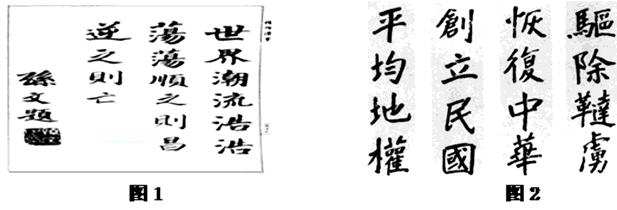

材料一 孙中山手书

图1 图2

材料二 全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”,那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三

(1)材料一图1孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?据图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?

(2)在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)材料三反映了哪一重大理论的发展过程?1992年,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果发展的共同特点。

材料一 “中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”

——《春秋左传正义定公十年》

中华者,中国也。亲被王教,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中国。

——摘选自《新唐书舆服志》

材料二 凡改革之事,必除旧与布新,两者之力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记(节录)》

斯宾塞尔曰:“天择者,存其最宜者也。夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。”

——严复《天演论上》,导言一《察变》

材料三 孙中山说,欲救亡图存,“革命为唯一法门”。即认为不推翻清王朝,中国决无生存于竞争世界的希望……共和制度是当今世界上最好的制度,中国应当取法乎上,直接建立共和制度,“方才是人类的进步”。还提出,中国可以借鉴外国经验教训,“举政治革命、社会革命毕其功于一役”。

——汤奇学《孙中山的社会进化思想述评》

(1)依据材料一,概括“古人”看来“中国”有哪些特征?对这些特征的强调在历史上产生了哪些积极影响?

(2)根据材料二,分析指出维新派论“变”的两个特点。结合所学知识指出这些观点产生的时代背景。

(3)根据材料三,归纳孙中山挽救民族危机的策略。并结合所学知识概括孙中山为践行“社会进化”思想进行的政治努力。

材料一 孙中山手书

材料二 全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三

(1)材料一图1孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?据图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?

(2)材料二出现的历史背景是什么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)材料三反映了哪一重大理论的发展过程?1992年,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代监察制度一直实行自上而下的垂直领导体制,地方监察机构和官员直属中央领导。自魏晋起,中央监察机构与行政机关分离,组成独立的监察体系,直接对皇帝负责,且不受其他行政部门的约束和羁绊。汉魏时一般通过察举考试的方式选用御史,至唐、宋、明、清,需进士出身方可担任御史。唐、宋、元的御史台和明清的都察院均为中央最高一级的衙门。如宋代监察御史自“宰相至百官,自三省至百司。不循法守,有罪当劾,皆得纠正”。隋仿汉代旧制,颁布了巡察诏条六条。唐玄宗时,专以察吏六条巡行监察地方官吏。

——摘编自唐海歌《承袭与变异:中国古代监察制度述论》

材料二孙中山在“五权宪法”学说中就提出,主张吸收古代设立“专管弹劾宦官”的经验,使监察权力独立。民国建立以后,依照西方三权分立制度,由议会掌监察,但是“议会本职,在于立法,以之监察,不独旷耗时日于行政之琐屑,抑且陷立法机关于政争之旋涡”,而且孙中山的后继者也没有完全按照孙中山的构想实施。北洋政府的平政院虽掌有监察职权,却根本没有监察的实权。南京国民政府监察院受国民党中央监督指导,依法律行使检察权。然而由于制度结构方面存在诸多不合理因素,加上该机制的操作主体出于自身或客观原因,未能完全承担起应有的责任,难以承载起反腐使命。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国监察制度的特点,并分析历代帝王重视监察的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孙中山监察制度新构想的特点,并对古代的监察制度与孙中山的监察构想分别作出简评。