材料

巴黎北部的贡比涅森林,是法兰西帝国皇帝们最喜欢的狩猎场之一,拿破仑三世每次到贡比涅森林狩猎,乘坐的都是专线火车2419D号车厢。1918年冬,德意志第二帝国爆发起义,赶走了德皇威廉二世,新的德国政府决定向协约国投降。法军总司令福煦元帅特意将受降仪式和签字地点安排在了贡比涅森林中的2419D号车厢中,希望以此羞辱德国,以雪一战中的失地、损兵之耻和1870年色当战败后普鲁士俘虏拿破仑三世的前耻。一战后,法国政府将2419D号车厢命名为“停战车厢”,将贡比湿森林中的空地命名为“停战空地”。在其中树起一座“阿尔萨斯—洛林人纪念碑”,并建成“停战博物馆”。

1940年6月21日至22日,在贡比涅森林2419D号车厢举行了第二次受降仪式,希特勒和他的纳粹要员在这里接受了法国临时政府代表的投降仪式和割地赔款签字。希特勒和纳粹德国覆亡前,2419D号车厢被秘密运出了柏林并被烧毁。二战后,法国人寻回了遗失的纪念碑,还原复制了“停战车厢”。对法国人而言,“停战空地”和“停战车厢”历史聚落已经从建成初的全民复仇胜利标志,逐渐朝着追忆往事、缅怀逝者的方向演变。2018年11月11日是法国纪念一战停战一百周年,法国总统马克龙与德国总理默克尔共同为一块以法德和解为名义竖立的纪念碑揭幕,并且一道登上“停战车厢”,为停战纪念册题词。两人用如今法德紧密的同盟关系,向外界发出和平的声音。

——据《见证德法百年恩怨的2419D火车厢》、江天岳《贡比涅森林“停战空地”历史文化聚落的形成及其意义》、央视报道《法国一战停战日重访2419D列车车厢》综合摘编

(1)根据材料并结合所学,归纳法国“停战空地”“停战车厢”历史聚落形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,概述“停战空地”“停战车厢”历史聚落内涵的变化并谈谈自己的认识。

材料一 1900年以后,德国国内越来越流行这样一种逻辑:预防性战争对于长期安全是必需的。首先是军界领导人一致认可这一观点,同时,随着德国在相对力量上达到顶峰的证据日益明显,文职领导层也开始接受需要这一场全面战争的观点。俄国一旦完成了其工业化进程,就会在实力上压倒德国。不仅如此,随着俄国军事力量的迅速集结和铁路系统的急剧加大,德国在1917年后将不再拥有赢得一场全面战争所需要的军事优势。德国领导人认为,国家想要生存,必须要进行战争,并且早打比晚打好,而这场战争应由德国率先打响。

——【美】戴尔·科普兰《大战的起源》

材料二 第一次世界大战之前,大多数欧洲人都没有想到这场战争的代价。历史学家詹姆斯·乔尔指出,在整个欧洲的“政府内外几乎没有人预计到这场旷日持久而且造成巨大破坏的世界大战”。德国总理特奥巴尔德·冯·贝特曼-霍尔维格预想的是“短暂的风暴”。英国外交大臣爱德华·格雷在1914年向下院保证:“如果我们参战,我们所遭受的伤亡会很少,甚至比我们不参战也多不了多少。”

——【美】斯蒂芬·范·埃弗拉《战争的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1900年以后德国“预防性战争”逻辑流行的原因。

(2)根据材料二,概括一战前欧洲人对待战争的心理,并综合上述材料谈谈你对如何处理国际冲突的认识。

材料 “一战”爆发前夕,德国总理特奥巴尔德预想的是“短暂的风暴”;英国外交大臣爱得华·格雷向下院保证:“如果我们参战,我们所遭受的伤亡会很少,甚至比我们不参战也多不了多少。”20世纪初,大国间的外交冲突和危机严重且频繁,而可供应对的策略并不多,似乎只有战争这一种解决模式,缺乏妥协缓冲机制和中止终战的可能——没有国联的外交控诉平台,没有联合国五大国协调的机制,也没有国际危机管控的成功经验和范例可供参照,国际治理机制还是一个空白。而战争一旦引爆,则“天然”地具有世界性,爆烈度前所未有。只有在经历了一次又一次大战,以及延续20世纪后五十年的冷战之后,痛定思痛,乱而后治,国际社会才会深刻认识到国际治理和危机管控的必要,必须抛弃狭隘的民族主义、国家利己主义、强权外交至上,才能走向和谐共生、互利共赢的人类命运共同体新时代。

——摘编自李杰主编《历史课标解析与史料研习世界现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,简要分析“一战”爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“一战”“具有世界性”和“爆烈度前所未有”的理解。

材料一 就大战爆发的原因问题……除了认同列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中所指出的帝国主义是侵略和战争的根源,是第一次世界大战的根源之外,还要研究这场大战爆发的远因和近因。就远因也就是基本原因来说,要从更长的历史时段来考察;就近因来说,主要是指对战争爆发的直接责任的问题的研究。《凡尔赛和约》第231条规定:德国及其同盟国应当承担战争的责任。但是,1919年以后,特别是《凡尔赛和约》签订之后,德国并不承认自己对战争负有责任,加上许多外交文件的陆续出版和名人回忆录的出现,便促进了对大战爆发的近因问题的探讨。这些研究的基本看法是:战争的责任并不全在德国,协约国也负有其责;有些学者甚至认为协约国的责任大于同盟国。

——徐蓝《对第一次世界大战史研究的一些思考》

材料二 1880~1913年各大国在世界制造业产量中的相对份额(%)

| 国家 | 1880年 | 1900年 | 1913年 |

| 英国 | 18.5 | 18.5 | 13.6 |

| 德国 | 8.5 | 13.2 | 14.8 |

| 法国 | 7.8 | 6.8 | 6.1 |

| 俄国 | 7.6 | 8.8 | 8.2 |

| 奥匈帝国 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |

| 意大利 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |

1880~1914年各大国的陆海军人数(单位:万人)

| 国家 | 1880年 | 1900年 | 1914年 |

| 俄国 | 79.1 | 116.2 | 135.2 |

| 法国 | 54.3 | 71.5 | 91.0 |

| 德国 | 42.6 | 52.4 | 89.1 |

| 英国 | 36.7 | 62.4 | 53.2 |

| 奥匈帝国 | 24.6 | 38.5 | 44.4 |

——据保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

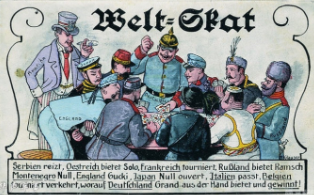

材料三 一战时期德国宣传漫画

左图:将战争比喻成打牌:德国是大庄家和赢家,其他人一脸沮丧。美国人在一旁观看,并未参与。德国人应该可以放心了:胜利无论如何都是板上钉钉。

右图:衣着光鲜的女士欢送即将从柏林勃兰登堡启程奔赴前线的士兵。老人和孩子骄傲地为士兵背着步枪。宣传画试图使人们忘记战争将使这些士兵失去生命。

——【德】布里吉特·哈曼《一战画传》

(1)材料一中对“第一次世界大战爆发的原因和责任问题”的探讨体现了史学研究的什么原则?依据材料“研究这场大战爆发的远因和近因”的方法,可以选取哪些视角和事件?

(2)依据材料二,可以推出怎样的历史结论?

(3)依据材料三,谈谈你对一战还有哪些认识?

材料一 从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说,“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”在维也纳、彼得堡、柏林、巴黎和伦敦,战争的爆发将欢呼的爱国者人群带到大街上。罢工停止了,抗议取消了,工人阶级聚居区的路障也拆除了。这就是亚瑟·朗索姆描绘的“将一个民族聚合成一个整体的时刻”。德国计划六星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。

——摘编自【美】尼尔·福克纳《世界简史》等

(1)第一次世界大战前夕欧洲盛行“战争不可能论”,根据材料一并结合所学知识,分析该观点出现的主要原因。你如何理解“1916和1917年冬天,在整个欧洲处处都是悲观情绪”?

材料二 1938年9月30日,英国首相尼维尔·张伯伦在《慕尼黑协定》签字后返回英国时受到了盛大而热情的欢迎。1938年捷克斯洛伐克危机时,罗斯福拒绝进行斡旋,而是向希特勒呼吁通过谈判避免战争。当他听到张伯伦将亲自前往慕尼黑与希特勒等会谈后,他打电报给这位首相,表示了他的支持,并说张伯伦是“一个大好人”。《慕尼黑协定》签字后,罗斯福将其视为一个避免战争的和平措施而加以接受,国务卿科德尔·赫尔也感到宽慰,认为和平已经保住,“大家都觉得松了一口气”。

——摘编自徐蓝《第一次世界大战与欧美和平运动的发展》

材料三 和平主义又称非战主义,它反对战争或一切形式的暴力,追求以和平和非暴力方式解决人与人之间的冲突和对抗。和平主义宣扬战争的残酷性和破坏性,反对一切战争,认为只要通过宣传就能够消灭战争的根源。和平主义的基本理念是,任何形式的战争都是不合理的,战争不是解决国际纠纷的合法手段。

——崔瑞连《和平主义与绥靖政策》

(2)根据材料二、三,简要谈谈你对“战争与和平”的认识。

撇开经济进步而单纯依靠军事力量换来的和平是短暂的,而且也是徒劳的。

———保罗•肯尼迪《联合国过去与未来》

结合一战后和二战后西欧的相关史实,写一篇历史短文,谈谈你对材料所述主张的认识。

要求:①主题明确,观点合理;②史实准确,史论结合;③条理清晰,合乎逻辑。