1 . 【历史——选修3:20世纪的战争与和平】

材料

阿拉曼战役前,隆美尔只有1万作战部队,而蒙哥马利有23万;隆美尔有550辆坦克,其中有300辆是意大利的“薄皮”坦克,不堪一击,蒙哥马利则有1450辆,而且有500多辆都是美制新型“谢尔曼”和“格兰特”坦克,就连德国88毫米高炮都打不穿它的装甲,隆美尔无力对付;隆美尔有不到350架飞机,蒙哥马利有1500架之多……所有这些,都几乎注定了这场战役的胜负。实际,双方兵力相差如此悬殊是正常的——当时德国正在全力攻苏,无暇顾及隆美尔;丘吉尔把北非战场看作是大英帝国“命运的关键”,其重要性仅次于本土。

——根据百度百科《阿拉曼战役》整理

(1)根据材料并结合所学,分析阿拉曼战役英国获得胜利的原因。

(2)根据材料并结合所学,北非战事的胜利对欧洲战场带来什么影响?

2 . 阅读下列材料:

材料一我们对一个在强大邻邦压境下的小国不论抱有多大同情,但总不能仅仅为了它而不顾一切地使整个大不列颠帝国卷入一场战争。如果我们不得不进行战斗的话,那也必须为了比这更为重要的问题。……只要战争还没有开始,总是有希望防止它爆发的。你们知道,我正在为和平而努力到最后一刻。

——英国首相张伯伦的广播演说(1938年9月27日)

材料二如果一旦发生显然威胁到波兰独立的行动……英王陛下政府有责任给予波兰政府全力支持……法国政府已……明确表示,它在这个问题上与英王陛下政府采取相同的立场。

材料三必须静待敌人进攻,并在由堡垒和壕堑构成的无法突破的延伸线前遏制敌人。

——英法联军总司令的命令

材料四要是法国军队在广阔的战线上……发动大规模进攻,那么他们几乎毫无疑问会突破边界。

——一位纳粹军官的自白

请完成:

(1)材料一中,张伯伦是针对什么事情而发表广播演说的?演说反映出英国政府的态度如何?

(2)材料二反映出英国政府的态度有何变化?其原因是什么?联系材料三和材料四,你如何评价这种变化?

材料 1940年7月第二次近卫内阁成立后,日本迅速确立了建设“大东亚新秩序”即“大东亚共荣圈”的国策,并迈出了南进的实质性步伐。由于日本的南进,加剧了与美、英等国的矛盾,随后开始了近一年的日美谈判。但由于两国在对华问题、南进政策等亚太政策上的根本矛盾不可调和,日本为实现“大东亚共荣圈”,终于发动了“大东亚战争”,并最终与美、英、荷等国发生冲突乃至开战。日本“大东亚共荣圈”范围是1940年划定的。其步骤首先是“西进”侵华,其次是“南进”东南亚各国,再次是占领澳大利亚、新西兰、印度。日本不仅企图独霸东亚,而且梦想进入“太平洋时代”。1941年12月8日,日本对美、英、荷宣战,太平洋战争爆发。此后,日本在“自存自卫”的名义下,并声称为了解放亚洲而驱逐欧美势力,通过圣战建立大东亚共荣圈,发动了三年半之久的“大东亚战争”。但世界反法西斯战争和亚太地区抗日战争的胜利,终于迫使日本法西斯宣布投降,“大东亚共荣圈”随之宣告崩溃。

——摘编自臧运祜著《近代日本亚太政策的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括日本发动“大东亚战争”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析日本政府的“大东亚共荣圈”政策。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 :1942年6月24日,新上任不久的德国军备部长施佩尔在柏林主持召开有关“U一工程”进展的会议时,抱怨德国政府没有全力支持核研究,"U一工程”也缺乏研究经费和材料。他还指出,由于科学研究辅助人员被抽调到三军中.科研力量得不到集中使用。而几年前德国在这方面还占有优势……就在德国“U一工程”计划遭挫而停滞不前时,美国的“曼哈顿”计划却进展顺利。1944年12月30日,“曼哈顿”计划决定首批原子弹将在1945年8月1日前制成,并可供实战使用。这标志着

英美在与德国的原子武器研制的竞赛中取得了胜利,因为当时英美已探悉到德国人在这一次战争中不可能有原子弹了。

——摘编自叶江《试论二次大战中原子武器研制的竞争》

(1)依据材料并结合所学知识,分析美国最终在原子弹研制竞赛中战胜德国的原因。

(2)依据材料并结合所学知识,谈谈这场竞赛留给我们的启示。

| A.苏联是唯一的社会主义国家 | B.英美遭到法西斯国家的进攻 |

| C.苏联是抗击法西斯的重要力量 | D.《苏德互不侵犯条约》已经无效 |

6 . 【历史-选修3:20世纪的战争与和平】

材料1941年1-3月,美国陆军和海军的主要计划人员与其英国同行会语,在美国尚未参展的情况下,就制定了联盟战略的大致轮廓,同盟国战略的核心就是“先欧后亚”,击败德国被列为首要目标。这是因为:德国占领西欧各国后,在人力、物力资源方面大大超过了日本。德国以控制了西欧,并且威胁到了大西洋和拉丁美洲。美国的经济中心和大城市都集中在东海岸,与欧洲隔大西洋相望,而西海岸距美国经济中心十分遥远、距日本也有1万多公里,所以美国惧怕德国甚至与日本,美国海外投资很大一部分在欧洲,仅在英国就占有美国120亿美元国外投资额中的42%,如1937年,美欧贸易额为22亿美元,而美国同亚洲的贸易额仅10.8亿美元。后来,先欧美亚战略成为同盟国知道战争全过程的战略。

——摘编自尹翔《美国在二战参战前的准备》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国制定先欧后亚战略的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价美国的先欧后亚的战略。

材料 美国考虑到“为了不单单是一次牵制性的攻击,这次进攻必须针对这样的地点,即该处的胜利可以给敌人以直接的致命威胁”。所以,美国选择了法国北部作为登陆地点。丘吉尔则用意大利、挪威北部等地作为代替品来供罗斯福选择……迅速实施霸王计划正好符合“罗斯福在战时根据胜利要早而美国伤亡要少这一原则”……在1943年8月魁北克会议上,英美决定进攻西西里,斯大林为第二战场的再次延迟而愤怒了。他在给罗斯福和丘吉尔的信中说:“开辟第二战场的一再推迟和遭到那么重大牺牲的俄国军队仍然无法得到英美军队的重大支持,这两个事实在苏联人民和军队中间引起沉重的和恶劣的现象,这一点难道还需要我说话吗?”然而,丘吉尔认为开辟第二战场的条件还不具备,这样只能冒险和失败。他甚至说:“我真不能设想,怎么能用英国的惨败和流血来援助苏军呢。”

——整理自臧春华《浅析欧洲第二战场开辟的曲折性》

(1)根据材料并结合所学知识,说明英美在第二战场开辟问题上的主要分歧。分析英国在开辟欧洲第二战场上所持态度的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析开辟欧洲第二战场具有曲折性的原因及其所反映的大国关系。

材料一 希特勒并没有制定征服世界或关于别的任何事情的计划。他认为,别人会提供机会,并且他会抓住它们。……因此我们一定要在别处寻找那个提供机会的人,这个机会希特勒会利用的,而那个人也就这样给走向战争以第一推动。显而易见,尼维尔·张伯伦是这一地位的候选人。

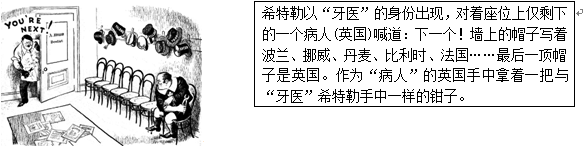

材料二

(1)根据材料一和所学知识,指出提供“机会”给希特勒的事件并分析其影响。

(2)根据材料一二和所学知识,分析漫画反映的英国政策的变化及原因。

9 . 材料日本偷袭珍珠港重创了美国太平洋舰队。对此美国社会的反应是既愤慨又感到耻辱,民众和海军强烈要求对日复仇,决策层有人主张把主要兵力和资源用在太平洋战场。然而,罗斯福总统和军方高层最终决定采取“先欧后亚”的战略。对于美国来说,“先欧后亚”的战略思想最早出现在美西战争之前。由于此时美国与日本争夺夏威夷以及美国越来越难以容忍西班牙在古巴的殖民统治,1897年5月美国提出:“首先对付西班牙,同时在太平洋进行防御作战,直到将西班牙打败再集中力量对付日本。”其给出的理由是:美国的人口、工商业和金融中心位于美国东海岸和东北部,相对于日本,西班牙地理位置上更靠近美国。当法国败亡,欧洲只剩下英国独自抵抗时,罗斯福清楚,英国是美国国家安全的最后一道防线;欧洲法西斯主义胜利的必然结果,不但意味着美国本土将受到威胁,而且对美国赖以立国的民主价值观也是一种严重的挑战。尽管太平洋战争爆发初期日本对美国构成的威胁更严重,但从长远看最终的强敌还是德国。自1937年日本发动全面侵华战争后,在数年之内日本并没有将羸弱的中国彻底征服,这多少也让美英低估它的军事力量。方人对日本人成亚洲人存在“普遍的种族傲慢”,这种贬低日本或亚洲人的种族观念,一定程度上助推了美国的“先欧后亚”战略。这一战略无疑使中国成为“被遗忘的盟友”。

——摘编自耿志《“二战”中美国为何采取“先欧后亚”战略》

(1)根据材料,指出二战中美国采取“先欧后亚”战略的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析美国“先欧后亚”战略对中国战场的影响。

10 . 世界大战与中国国际地位

中国参加了两次世界大战,但结果迥异,发人深省。

材料一 一战期间,欧洲协约国劳工短缺,从中国招募了14万劳工。梁启超曾说:“在法国之华工,在美国之华侨,多有与其职务之外,实力以裨助战事者。国内各埠之华商,以种种方便为物产上之协助,皆其显著者也。然则,我友邦似不能以政府一二人一二事之怠慢,而抹煞我全国人多数之热诚。”

材料二 据顾维钧回忆,巴黎和会中国代表团仅获两个席位,而巴西由两席增至三席。法国外交部解释说:“一个国家在和会上的地位是要由该国在战争中威胁与俄国所做过的努力来确定的……中国对协约国方面实际帮助甚少,而巴西海军曾巡弋南大西洋,保护了协约国运军火的船只,对协约国贡献甚大。”

材料三 九一八事变后,中国开始了艰苦卓绝的对日抗战。当西方国家实行绥靖政策时,中国战场如火如荼,爆发了平型关、台儿庄等一系列战事。据统计,二战伤亡人数在9000万人以上,其中中国军民伤亡人数为3500多万人。罗斯福曾对儿子说:假如没有中国,日本可以马上打下澳洲、印度,一直冲向中东,联合德国夹攻,在近东会师,隔离俄国,吞并埃及,切断通过地中海的一切交通线。

材料四

(1)根据材料一、二,你认为中国在一战中发挥了怎样的作用?在巴黎和会上受到了怎样的待遇?

(2)根据材料三、四及所学知识,你认为中国在二战结束前后国际地位提高的表现和原因是什么?

(3)你怎样看待中国在两次世界大战中的表现和和国际地位的变化?