1 . 阅读下列材料,回答问题。

材料二(秦始皇)下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”……从而全部拆毁了内地的诸侯互防长城。

——摘自《中国军事通史》(第四卷)

(1)根据材料一,概述秦始皇修筑万里长城是如何做到因地制宜的。

(2)指出材料二中秦始皇拆毁“内地的诸侯互防长城”的主要背景。有人在论及秦始皇的统治时,认为“秦始皇筑了长城,也毁了长城”。结合所学知识,评述这一观点。(评述要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)

材料一 中国的起源与发展离不开地理环境,从黄河流域的一个原始部落,步步通过融合、扩张最终成为一个庞大的中华帝国,地缘环境在国家生存、发展中的重要作用是不言而喻的。在地缘安全战略布局上,古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的地缘安全战略。

——摘编自赵莎莎《中国地缘环境新态势及其战略选择》

材料二 康熙帝圣谕:昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(清朝称今蒙古人民共和国境内蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固……秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖(即努尔哈赤)统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。

——摘自《清圣祖实录》

(1)根据材料一并结合史实,对古代中原王朝“北防、南融、西通”的地缘安全战略予以阐述。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析康熙帝的“守国之道”。

3 . 【历史一一选修4:中外历史人物评说】

材料

及王莽篡位,续以更始、赤眉之乱,至光武中兴,百姓虚耗,十有二存。建武(公元25-55年)初,光武遣使奉币至匈奴,欲“更通旧好”,然“单于骄踞益横,内暴滋深”;光武遣大司马吴汉出击匈奴,结果“经岁无功”。二十七年(公元52年),臧宫等人又上书建议乘匈奴遭受天灾人祸之机以灭之。光武认为应以“柔抚”而非武力。“自是诸将莫敢复言兵事者”。次年(公元52年),北匈奴遣使来朝,献名物,再求和亲。班彪上言:“今北匈奴见南单于来附,惧谋其国,故数乞和亲,又远驱牛马与汉合市,重遗名王,多所贡献。”光武帝于是对北匈奴“颇加赏赐,略与所献相当”,旨在以经济手段羁縻之,避免与其发生激烈的冲突。

——据《后汉书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉光武帝民族政策的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析东汉光武帝对匈奴的民族政策。

材料一 秦始皇在“匡饬异俗”中,既在坚决用法律手段强制推行秦国原有的社会礼仪和规范,又在探索用儒家伦理纲常对社会进行教化,以期秦朝统治长治久安。但是,因为独特的历史环境和个人因素,其统治思想发生了严重倾斜,倒向“严而少恩”的法家一边,致使其用法过度,教化无力,“仁义不施”。同时,秦始皇没有充分考虑六国百姓对新的法律政令的认同与否问题,而是雷厉风行地执行新法,急功近利。再加上秦始皇本人骄奢多欲,最终致使秦王朝暴虐而速亡,在中国历史上写下了令人遗憾的一章。

——党超《“匡饬异俗”:秦始皇重建社会文化新秩序的举措及其影响》

材料二 我们初读古代史,便把秦始皇当作暴君来诅咒……年事渐长,才知道这位被诅咒的皇帝,虽说野心太大,却是一位有眼光、有计划、有决心的政治家。他所欣赏的商鞅、李斯,都是法家韩非子这一派的人物,他们完成了有史以来真正的统一事业,他们所立下的政制,成为秦汉以后二千多年的规范。他所坑的乃是哄他求仙的方士,连儒士都不是。他所焚的书,只是诸侯各国的历史文献,他为了完成统一大业,把各民族的部落观念消灭掉,也是一种政策。而且把各种典籍,藏之内府,让儒士以吏为师,也是一种统制思想的方略。

——曹聚仁《中国学术思想史随笔》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出秦始皇“匡饬异俗”理念的变化,分析秦王朝“暴虐速亡”的原因。

(2)综合上述材料并结合所学知识,评述秦始皇“是一位有眼光、有计划、有决心的政治家”的论断。

某校历史兴趣学习小组在阅读《沁园春·雪》诗句“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚……”时,就自己所学的知识对古代几个帝王展开了讨论。请你一起参与他们的讨论。

(1)小张说:“李贽称秦始皇是‘千古一帝’,有的学者则认为秦始皇是暴君,你们怎么看的呢?”请表明你的看法并说明理由。

(2)小李对唐太宗很感兴趣,准备写一篇小论文。他拟定了其中的一个小标题——特别重视吸取历史教训的皇帝。沿着这一思路,请你帮助他再列两个小标题,并分别举一个例子加以说明。

(3)小王纵观历史发现秦始皇、唐太宗、康熙帝对我国统一的多民族国家形成、发展和巩固所作出积极的贡献。请你结合相关史实分别评述唐太宗、康熙帝对我国统一的多民族国家形成、发展和巩固所作出的贡献。

材料宋代诗人整体对屈原的关注,造成大规模对屈原的评价是以往任何朝代都不能相比的。为什么他们会这么执著于屈原呢?……宋代诗人通过对屈原之死、之醒、之流放、之离骚的评价,来表明自己对生死、醉醒、贬放、诗歌的认识。宋虽立国未久,各种危机已暴露出来。这些都激起了士大夫的焦虑和社会责任感。中国历史上文官官僚制度在这时已经成熟,文人士大夫既完全依附于国家政权,又是这一政权的支柱,使他们更具有政治热情,并积极表现自己的欲望。

苏轼在《屈原塔》一诗中盛赞屈原:“楚人悲屈原,千载意未歇。精魂飘何处,父老空哽咽。至今沧江上,投饭救饥渴……古人谁不死,何必较考折。名声实无穷,富贵亦暂热。大夫知此理,所以持死节。”北宋著名的思想家李觏在《屈原》一诗中却写道:“秋来张翰偶思鲈,满筋鲜红食有余。何事灵均不知退,却将闲肉付江鱼

——摘编自游筱《屈骚精神与宋代诗人心态》

(1)根据材料并结合所学知识,说明宋代诗人整体关注屈原的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代诗人对待屈原自杀问题的态度,并作简要评析。

材料一 秦朝疆域图

材料二 自突厥颉利破后,诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将,布列朝廷,五品以上百余人,殆与朝士相半。唯拓跋不至,又遣招慰之,使者相望于道。凉州都督李大亮以为于事无益,徒费中国,上疏曰:“臣闻欲绥远者必先安近。中国百姓,天下根本,四夷之人,犹于枝叶,扰其根本以厚枝叶,而求久安,未之有也……近日突厥倾国入朝,既不能俘之江淮,以变其俗,乃置于内地,去京不远,虽则宽仁之义,亦非欠安之计也,每见一人初降,赐物五匹,袍一领,酋长悉授大官,禄厚位尊,理多靡费。以中国之租赋,供积恶之凶虏,其众益多,非中国之利也。”太宗不纳。

——吴兢《贞观政要》

材料三 “朕阅经史,塞外蒙古多与中国抗衡,自汉、唐、宋至明,俱被其害,而克宣威蒙古,并令归心如我朝者,未知有也。夫兵者凶器,圣人不得已而用之,譬之人身疮疡,方用针灸,肌肤无恙,而妄寻苦楚可乎?”“治天下之道亦然,乱则声讨,治则抚绥,理之自然也。自古以来,好勤远略者,国家元气,罔不亏损,是以朕意不以生事为贵。”

“罗刹(俄罗斯)扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据,距我朝发祥之地甚近,不速加剪除,恐边徼之民,不获宁息。朕亲政之后,即留意于此。”

——康熙

(1)观察秦朝疆域图,结合所学,列举秦始皇为拓展疆域,解决民族问题采取的措施。

(2)根据材料二,分析李大亮认为“于事无益,徒费中国”的原因。并结合所学知识,列举体现唐太宗开明民族政策的措施。

(3)对比材料三和材料二,归纳康熙帝与唐太宗治理少数民族的共同手段,并指出康熙帝在捍卫统一多民族国家的发展中遇到了什么新问题?结合所学,指出康熙帝最终是如何解决这一问题的,请简要评述。

| A.秦朝治国以道家学说为理论基础 |

| B.秦始皇仅在六国故地以外延续分封制 |

| C.完全摧毁了皇族内部的世袭制 |

| D.削弱了宗法制,推翻了分封制的传统 |

9 . 阅读下列材料,回答问题。

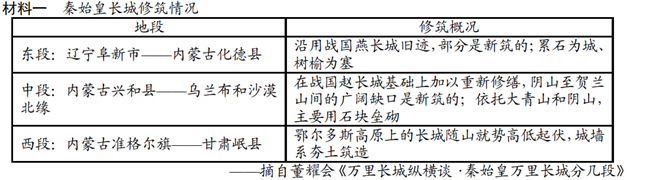

材料一秦始皇长城修筑情况

| 地段 | 修筑概况 |

| 东段:辽宁阜新市—内蒙古化德县 | 沿用战国燕长城旧迹,部分是新筑的;累石为城、树榆为塞 |

| 中段:内蒙古兴和县—乌兰布和沙漠北缘 | 在战国赵长城基础上加以重新修缮,阴山至贺兰山间的广阔缺口是新筑的;依托大青山和阴山,主要用石块垒砌 |

| 西段:内蒙古准格尔旗—甘肃岷县 | 鄂尔多斯高原上的长城随山就势高低起伏,城墙系夯土筑造 |

——董耀会《万里长城纵横谈·秦始皇万里长城分几段》

材料二(秦始皇)下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”……从而全部拆毁了内地的诸侯互防长城

——《中国军事通史》(第四卷)

请回答:

(1)据材料一,概述秦始皇修筑万里长城是如何做到因地制宜的。

(2)指出材料二中秦始皇拆毁“内地的诸侯互防长城”的主要背景。有人在论及秦始皇的统治时,认为“秦始皇筑了长城,也毁了长城”。结合相关史实,评述这一观点。

①郑芝龙站在地主阶级立场,降清有勇有谋

②郑成功维护了主权和领土完整,是民族英雄

③郑经发展台湾,分裂祖国,有功有过

④郑克塽毅然回归,顺应历史,有功于史

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③④ |