材料 祖国安危系于台湾,统一台湾是施琅的一贯主张。1664年,施琅建议进军台湾使四海归一,因飓风所阻两次进军台湾失败,但仍矢志统一;再次上疏,争取康熙帝和朝中大臣支持征台。1682年,施琅复任福建水师提督,积极训练水师、督造战船、选拔将领,全心筹措征台计划。1683年,施琅率清军大举进攻,不久占领澎湖,扼敌咽喉兵锋直指台湾,郑克塽败局已定;其后建议朝廷“颁赦招抚”郑氏,得康熙帝同意,实施“因剿寓抚”的战略方针,厚待投降、被俘郑军将士,稳定民心,以争取和平统一。郑克坡见施琅”无屠戮意”,愿意归顺。从此台湾成为清朝疆域的一部分,这是继郑成功收复台湾后中国疆土再次得以统一的壮举。

——摘编自《施琅收复台湾》

(1)根据材料,概括施琅成功收复台湾的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简评施琅收复台湾的斗争。

材料 康熙帝从自己的见闻与立场出发,以异于当时士大夫的标准,构建出明朝君臣两类截然不同的政治形象:开创者的英名和末世君臣的无能与自私。康熙对明太祖褒扬有加,六次南巡中有五次亲奠其陵,并作祭文:“维帝天锡勇智,奋起布衣,统一寰区……鸿谟伟烈,前代莫伦。”且毫不讳言,以其所创制度为自己施政的重要蓝本。相形之下,康熙眼中的明末诸帝则完全是另外一副形象,怠惰、奢靡、庸懦是他们共同的特征。明朝君主这两类截然不同的形象清晰地显示出康熙在评论明朝政治得失时所采用的颂扬与批判的双重话语。将其置于清初这一特殊的政治环境中考虑,我们不难体会到它所包含的意蕴。推崇明初诸帝,既是康熙尊重汉人礼仪秩序的最好表达,也是在向汉人宣示大清是继明朝之后的唯一正统;而对明末皇帝的批判则无异于向汉人指明明朝的亡国是咎由自取的结果。康熙这一评价及其意图对有清一代的政治走向产生了深远影响,实为明清易代中至为重要的环节。

——摘编自刘志刚《康熙帝对明朝君臣的评论及其政治影响》

(1)据材料,指出康熙帝对明太祖和明末诸帝的评价有何不同,分析康熙帝做此评价的意图。

(2)据材料并结合所学知识,指出影响人物评价的因素。

材料一 宋朝在疆域占领和控制能力相对比较差,军事实力相对比较弱,所以只能依赖文化和教化的力量,靠弘扬道统把“大一统”的“德性”因素发扬到极致,来弥补疆域控制能力的不足。无法拥有足够的疆域是宋明士大夫共同拥有的集体历史记忆,他们通过弘扬儒家道统弥补疆域缺失带来的心理阴影。宋代以后儒学有了更多的拓展空间,儒学理念真正从上层下渗到了基层社会,成为普通民众遵循的信条。

材料二 明代北面的一大片土地都被蒙古残部所占据,东北是女真实际控制的地区,所以明代的疆域大体上是和蒙古人与女真的统治地区平分秋色的。明史专家顾诚先生曾提出明朝和北方的瓦剌、东北的满人构成了对峙的关系,基本上是以防御的态势来构架整个疆域格局。边疆地区依靠军事体制布防,沿长城一线基本上由卫所和都指挥使控制。而明朝在疆域控制上无法实现真正的大一统。

材料三 清朝皇帝同时拥有两种“正统性”,一方面继承内地的汉人文化传统,通过弘扬儒家道统礼仪的方式进行统治;同时皇帝又尊崇藏传佛教,在蒙古和西藏等藩部地区实施其宗教化的治理策略。清朝实现了“大一统”三要素的整合,即拥有广阔的疆域,对前朝正统性的合理继承并加以变通,创造性的建立起了“二元正统性”,以及对德性民心的占有和收束。

——以上材料摘编自杨念群《“大一统”的命运:从“康乾盛世”到“晚清变革”》

(1)根据材料一和所学,简述理学创立和发展的过程,并概括“德性”因素影响下形成、并成为“信条”的社会氛围。

(2)根据材料二并结合所学,从军事和生产方式的角度,指出明朝与北方少数民族对峙中北部疆界的分界依据,并概括明朝北方防御构架的表现。

(3)根据材料三和所学,请选择阐述:①列举康熙帝弘扬儒家的史实,以佐证对内地“德性民心的占有和收束”,并依据“广阔的疆域”提示,用一句话概括清朝在我国国家疆域形成过程中的地位。②写出清朝主管“藩部地区”事务的中央机构名称,并概述康熙帝时期对这一地区宗教化治理的措施。

材料一 长城!长城!

——摘自《中外历史纲要(上)》等

材料二 康熙帝圣谕:昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(清朝称今蒙古人民共和国境内蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固……秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖(即努尔哈赤)统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。

——摘自《清圣祖实录)

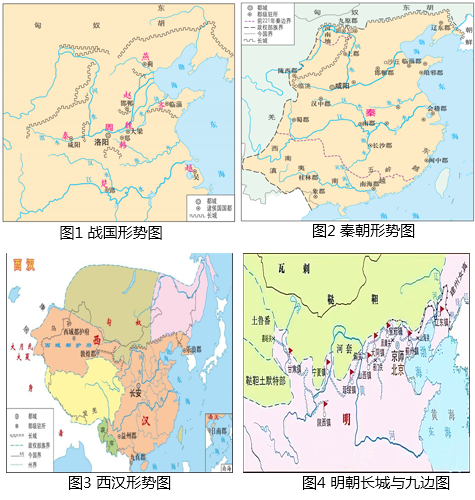

(1)根据材料一的四幅图,指出长城从战国到明朝的突出变化并分析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析康熙帝的“守国之道”。

①建造了颐和园的前身 ②创建“秘密建储”制

③重建北京故宫太和殿 ④修建了承德避暑山庄

| A.①② | B.③④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.体现了清朝文化政策开放包容 | B.加速了中国传统科技的转型 |

| C.适应了巩固大一统国家的需要 | D.旨在推动西方科技在华传播 |

| A.派遣满汉工匠扩建布达拉宫 | B.一度允许浙江“一体贸易” |

| C.在多伦与内外蒙古首领会盟 | D.御驾亲征平定噶尔丹叛乱 |

| A.在颐和园向康熙展示反射望远镜 | B.乘坐汽船途经苏伊士运河抵达广州 |

| C.宣传教会从属于国家的新教主张 | D.携带《物种起源》等科学书籍来华 |

| A.在中国倡导科学知识难度大 | B.向西方学习是强国之道 |

| C.西方国家具有潜在的危险性 | D.西学东渐动摇了传统根基 |

材料一 康熙不论对传统文化还是对西学,不论对中国人还是对外国传教士,都没有偏见。他的这种对待各种文化、不同种族的平等心态,来自于其海纳百川的博大胸怀和追求真理的科学态度。

——阎崇年《正说清朝十二帝》

材料二 康熙对孔孟程朱那一套的迷恋与提倡几乎超过任何汉人皇帝,实在基于对儒家消极方面的偏爱,并由此造成了清代窒息改革的沉闷政治局面……汤若望、南怀仁的天文历算虽然精确,却只用来为宫廷迷信服务;白晋、雷孝思、杜德美等人花费三十多年测绘出了《皇舆全览图》,全国印刷业、测绘业却未趁此而改进;南怀仁造出的西洋火炮虽受到康熙帝的夸奖,却既未推广,也未引起对军火工业的重视;科学著作翻译过来了,而府州县学仍在以八股取士。

——郭长庚《应当重新评价康熙帝》

(1)材料一、二在康熙对待东西方文化的态度上有着截然不同的评价,根据材料概括指出这种不同。

(2)有人认为是阎崇年过人的学问成就了康熙过人的业绩,你认为正确的人物评价方法有哪些?