1 . 种群密度是种群最重要的数量特征,调查种群密度是科研工作者的常见工作内容。某小组用标记重捕法对一片面积为 3 hm² 的草原上的藏羚羊进行了调查。回答下列问题:

(1)该小组在调查时,第一次捕获了 a只藏羚羊,全部标记后放回,一段时间后再次捕获了b只藏羚羊,其中有c 只藏羚羊带有标记,由此可以估算该草原上藏羚羊的种群密度为_____ 只·hm⁻²。若上述过程中有标记物脱落的现象,则理论上实际值会_____ (填“大于”或“小于”)估算值。

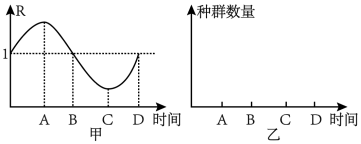

(2)图甲表示一段时间内该草原上藏羚羊的出生率和死亡率比值(R)的变化情况,请在图乙中画出种群数量随时间变化的曲线_____ 。若有其他地区的藏羚羊迁入该草原,则该草原上藏羚羊的K值_____ (填“会”或“不会”)增大,原因是_____ 。_____ ,该小组认为在未来一段时间内藏羚羊的种群数量会呈下降的趋势,原因是_____ 。

(1)该小组在调查时,第一次捕获了 a只藏羚羊,全部标记后放回,一段时间后再次捕获了b只藏羚羊,其中有c 只藏羚羊带有标记,由此可以估算该草原上藏羚羊的种群密度为

(2)图甲表示一段时间内该草原上藏羚羊的出生率和死亡率比值(R)的变化情况,请在图乙中画出种群数量随时间变化的曲线

您最近一年使用:0次

2024-02-27更新

|

99次组卷

|

2卷引用:选择性必修二 1.3影响种群数量变化的因素·课后作业(巩固)

名校

解题方法

2 . 蝾螈可分成皮肤光滑的水栖和皮肤粗糙的陆栖。某种完全陆生的蝾螈中,其卵内发育阶段仍然具有某些水生幼体的骨骼特征,但在孵化后便拥有了与幼体差异较大的成体特征。下列有关说法正确的是( )

| A.卵内发育时水生幼体的骨骼特征为分析蝾螈的祖先提供了胚胎学证据 |

| B.水栖蝾螈和陆栖蝾螈存在模式上的多样性和类型上的统一性 |

| C.变异和重组是导致出现水栖蝾螈和陆栖蝾螈的重要动力 |

| D.水栖蝾螈和陆栖蝾螈由于栖息地不同而存在生殖隔离 |

您最近一年使用:0次

2024-01-22更新

|

116次组卷

|

6卷引用:必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(基础)

必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(基础)必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(巩固)2024届浙江省绍兴市诸暨中学高三1月模拟生物试题(已下线)2024年新课标高考生物真题吉林卷变式题7-9(已下线)2024年新课标高考生物真题辽宁卷变式题7-9(已下线)2024年新课标高考生物真题黑龙江卷变式题7-9

2024·河南·模拟预测

名校

解题方法

3 . 黄豆酱是人们喜爱的传统美食,早在春秋时期就有制作方法的相关记载。它以黄豆为主要原料,经米曲霉(好氧菌)、酵母菌、乳酸菌等微生物发酵而成。劳动人民在制作过程中不断改进发酵技术,总结出以下经验。下列叙述错误的是( )

①选用具有高蛋白酶活性的米曲霉

②用蒸煮后的大豆与米曲霉混合堆积

③将初步发酵后含米曲霉等微生物的曲料摊薄,并适当通风

④在装坛时,添加适量食盐

⑤发酵过程中,需保持发酵坛密封

⑥发酵过程中,需定期搅拌

①选用具有高蛋白酶活性的米曲霉

②用蒸煮后的大豆与米曲霉混合堆积

③将初步发酵后含米曲霉等微生物的曲料摊薄,并适当通风

④在装坛时,添加适量食盐

⑤发酵过程中,需保持发酵坛密封

⑥发酵过程中,需定期搅拌

| A.①和④对黄豆酱风味的形成起重要作用,利于提升品质 |

| B.②和⑥可以促使微生物和物料充分混合,提高发酵效率 |

| C.③有利于米曲霉和酵母菌进行有氧呼吸并快速大量增殖 |

| D.⑤中乳酸菌主要集中于发酵坛上部而米曲霉集中于下部 |

您最近一年使用:0次

2024-01-20更新

|

1364次组卷

|

13卷引用:选择性必修三 1.3 发酵工程及其应用? 课后作业(提升)

选择性必修三 1.3 发酵工程及其应用? 课后作业(提升)(已下线)2024届河南省普通高考适应性测试理综生物部分2024年1月河南省普通高等学校招生全国统一考试适应性测试(九省联考)生物试题2024年1月河南省普通高等学校招生全国统一考试适应性测试(九省联考)生物试题变式题6-8专题08 生物技术与工程-2024年1月“九省联考”生物真题分类汇编生物(九省联考真题完全解读,河南卷)-2024年1月“九省联考”真题完全解读与考后提升江西省宜春市丰城市九中日新班2023-2024学年高二上学期期末生物试题辽宁省铁岭市昌图县第一高级中学2023-2024学年高二下学期月考考试生物试卷2024届重庆市模拟预测生物试题广东省清远市五校(清新一中、佛冈一中、南阳中学、连山中学、连州中学)2023-2024学年高二5月联考生物试卷江西省抚州市四校2023-2024学年高二下学期第二次月考生物试卷广东省清远市五校(清新一中、佛冈一中、南阳中学、连山中学、连州中学)2023-2024学年高二5月联考生物试卷山西省朔州市怀仁市2023-2024学年高二下学期5月期中生物试题

名校

解题方法

4 . 紧随着恐龙的灭绝,哺乳动物体型由基本不超过10kg演化到体重可超1000kg。已灭绝的雷兽类的体型极速变大就证明了这一观点,以下叙述错误的是( )

| A.通过对化石的分析和建模,可以为研究雷兽类的进化提供最直接的证据 |

| B.在恐龙灭绝前后,哺乳动物体型大小的变化说明生物对环境的适应是相对的 |

| C.在恐龙灭绝后,雷兽类通过个体体型变大以使其所处的生态位更具竞争优势 |

| D.在物种演化初期,雷兽家族中既有体型较大的物种,也有体型较小的物种 |

您最近一年使用:0次

2023-11-10更新

|

386次组卷

|

7卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(提升)

名校

5 . 铜仁绿豆粉已有几百年的文化历史,是特别具有地方特色的传统美食。绿豆粉是用绿豆和大米混合磨制而成,绿豆蛋白中人体的必需氨基酸含量是禾谷类的2-5倍,营养价值极高。下列相关叙述正确的是( )

| A.绿豆粉含有淀粉、纤维素、糖原等多糖物质 | B.长期缺乏赖氨酸等必需氨基酸会引起营养不良 |

| C.绿豆粉中含有K、Ca、P、Mg、Fe等大量元素 | D.可用斐林试剂检测绿豆粉中是否含有蛋白质 |

您最近一年使用:0次

2023-07-25更新

|

312次组卷

|

7卷引用:北师大2019版必修一3.5元素与生物大分子(课中)

名校

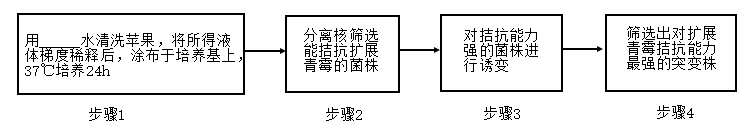

6 . 青霉病是苹果采摘后致其腐烂的重要病害之一,该病的致病菌为扩展青霉。本研究试图从苹果表面分离筛选出一株可有效拮抗扩展青霉的细菌,以将其应用于水果的防腐和保鲜,实验的流程如图所示,回答下列问题:____________ 水清洗苹果,完成涂布的某种平板需___________ 在37℃恒温培养箱培养24h,挑取合适稀释度下的平板上的菌株分别进行纯化,以做进一步研究。

(2)在步骤2准备分离和筛选能拮抗扩展青霉的菌株前,先通过含有NaNO3的特定培养基培养作为指示菌,其中NaNO3的作用是_____________ (写出2点)。将指示菌接种于此平板中央,将步骤1获得的待测菌株接种于离指示菌2.5cm处,28℃培养48h观察其生长状况,测量抑菌带宽度,挑取抑菌带___________ (填“宽”或 “窄”)的菌株。

(3)利用射线或化学物质诱导拮抗能力强的菌株发生___________ 。进一步研究发现,拮抗菌株产生脂肽类抗生素能抑制扩展青霉。将步骤4筛选出的拮抗能力最强的突变株,通过发酵工程采用适当的提取、___________ 措施来获得脂肽类抗生素,作为___________ 农药用于苹果青霉病的防治。

(2)在步骤2准备分离和筛选能拮抗扩展青霉的菌株前,先通过含有NaNO3的特定培养基培养作为指示菌,其中NaNO3的作用是

(3)利用射线或化学物质诱导拮抗能力强的菌株发生

您最近一年使用:0次

2023-07-09更新

|

82次组卷

|

3卷引用:北师大2019版选择性必修三1.4发酵工程的过程与原理(课中)

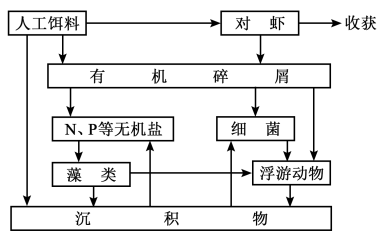

7 . 凡纳滨对虾是华南地区养殖规模最大的对虾种类。放苗1周内虾苗取食藻类和浮游动物,1周后开始投喂人工饵料,1个月后对虾完全取食人工饵料。1个月后虾池生态系统的物质循环过程见图。下列叙述正确的是( )

| A.1周后藻类和浮游动物增加,水体富营养化程度会减轻 |

| B.1个月后藻类在虾池的物质循环过程中仍处于主要地位 |

| C.浮游动物摄食藻类、细菌和有机碎屑,属于消费者 |

| D.异养细菌依赖虾池生态系统中的沉积物提供营养 |

您最近一年使用:0次

2023-06-12更新

|

8880次组卷

|

28卷引用:苏教版选必二3.3生态系统的物质循环(课后)

苏教版选必二3.3生态系统的物质循环(课后)2023年新高考广东生物高考真题试卷(已下线)2023年高考生物真题完全解读(广东卷)【2023年高考真题汇编】-专题17生态系统与环境保护【2023年高考真题汇编】—专题17生态系统与环境保护【五年高考真题汇编】-专题17生态系统与环境保护【三年高考真题汇编】-专题17生态系统与环境保护(已下线)专题09 生态系统及环境保护-2023年高考生物真题题源解密(已下线)2023年新高考广东生物高考真题变式题11-14广东省广州市花都区圆玄中学2023-2024学年高三9月月考生物试题第36讲 生态系统的功能(练习)-2024年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)河南省信阳市光山县二中2023-2024学年高三11月考试生物试题江苏省苏南八校2023-2024学年高二12月联考生物试题重庆市黔江中学2023-2024学年高三上学期期末复习(二)生物试题第3章 生态系统及其稳定性(一)题型04 图解图像类选择题(2大类型解题技巧)-2024年高考生物答题技巧与模板构建四川省南充市仪陇中学2023-2024学年高二下学期4月月考生物试题四川省南充市仪陇县仪陇中学校2023-2024学年高二下学期4月月考生物试题四川省成都市青羊区成都石室中学2023-2024学年高二下期4月月考生物试卷专题5 生物与环境(三)河南省焦作市博爱县第一中学2023-2024学年高二下学期4月期中生物试题福建省莆田市仙游县6所乡镇高中校联盟2023-2024学年高二下学期期中质量检测生物试卷重庆市西北狼教育联盟2023-2024学年高二下学期4月期中联合测试生物试卷押新高考卷 生态系统及人与环境-备战2024年高考生物临考题号押题(新高考通用)押广东卷选择题第14题 生物与环境模块-备战2024年高考生物临考题号押题(广东专用)选择性必修2 生物与环境(回归教材练+重难点拨记+知识通关练) -【查漏补缺】2024年高考生物复习冲刺过关(新高考专用)海南省省直辖县级行政单位琼海市嘉积中学2023-2024学年高二下学期6月期中生物试题福建省福安市第一中学2023-2024学年高二下学期第三次月考生物试题

8 . 科学家采用体外受精技术获得紫羚羊胚胎,并将其移植到长角羚羊体内,使后者成功妊娠并产仔,该工作有助于恢复濒危紫羚羊的种群数量。此过程不涉及 的操作是( )

| A.超数排卵 | B.精子获能处理 |

| C.细胞核移植 | D.胚胎培养 |

您最近一年使用:0次

2023-06-12更新

|

7899次组卷

|

32卷引用:2.3.2胚胎工程技术及其应用

2.3.2胚胎工程技术及其应用2023年新高考广东生物高考真题试卷(已下线)2023年高考生物真题完全解读(广东卷)湖北省武汉市部分学校联合体2022-2023学年高二下学期期末联考生物试题【2023年高考真题汇编】-专题19现代生物科技专题【2023年高考真题汇编】—专题19现代生物科技专题黑龙江省哈尔滨市三中2022—2023学年高二下学期期末生物试题【五年高考真题汇编】-专题19现代生物科技专题【三年高考真题汇编】-专题19现代生物科技专题福建省福州市福清西山学校高中部2022-2023学年高二下学期期末生物试题(已下线)专题10 发酵工程和细胞工程-2023年高考生物真题题源解密(已下线)2023年新高考广东生物高考真题变式题1-5考点通关卷37 细胞工程-2024年高考生物一轮复习考点通关卷(新高考通用)广东省广州市花都区圆玄中学2023-2024学年高三9月月考生物试题第42讲 胚胎工程(练习)-2024年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)第42讲 胚胎工程(讲义)-2024年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)课堂例题苏教版选必三2.4胚胎工程及其应用四川省眉山市仁寿县实验中学2023-2024学年高二下学期4月期中生物试题天津市滨海新区大港一中2023-2024学年高二下学期期中测试生物试题河南省洛阳市2023-2024学年高二下期期中考试生物试卷【高二期中名校好题分类汇编】细胞工程广东省普宁市普师高级中学2023-2024学年高二下学期期中考试生物试题押新高考卷 细胞工程-备战2024年高考生物临考题号押题(新高考通用)重庆市礼嘉中学校2023-2024学年高二下学期期中考试生物试卷浙江省丽水市五校发展共同体2023-2024学年高二下学期5月期中联考生物试题押广东卷选择题 生物技术与工程-备战2024年高考生物临考题号押题(广东专用)选择性必修3 生物技术与工程(回归教材练+重难点拨记+知识通关练) -【查漏补缺】2024年高考生物复习冲刺过关(新高考专用)培优专题01 基本概念原理 基础单选(挑战真题练+技巧点拨用+能力提升练) -【查漏补缺】2024年高考生物复习冲刺过关(新高考专用)福建省漳州立人学校2022-2023学年高二下学期6月月考生物试题山东省东营市利津县高级中学2023-2024学年高二下学期5月月考生物试题第二章 细胞工程【速记清单】-2023-2024学年高二生物单元速记·巧练(人教版2019选择性必修3)山东省济宁市任城区济宁市第一中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

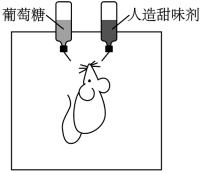

9 . 学习以下材料,回答(1)~(5)题。

对糖和脂肪的偏爱,竟源于肠道对大脑的驱动

在进化过程中,人类和动物进化出了多条营养感知通路,这些通路能激发人类对糖、脂的偏好,探究其中的机制将为相关代谢疾病的治疗提供新策略。

糖和人造甜味剂进入口腔,都会激活味蕾上的甜味受体。人造甜味剂虽然能产生貌似糖的甜味,但效果却不能真正地代替“真糖”,在减少糖摄入、偏好方面的作用非常小。这背后的机制是什么呢?研究者进行如右图所示的实验,让野生型小鼠在甜度相当的人造甜味剂和葡萄糖之间进行选择。小鼠最初会以同样的速度从两个瓶子里喝水,接触两种选择24小时后,小鼠从含糖瓶子中喝水的次数多于人造甜味剂,到48小时,小鼠几乎只从含糖的瓶子里喝水。甜味受体缺乏型小鼠进行此实验的结果与野生型小鼠大致相同依然可对糖产生强烈的行为偏好。深入研究发现,葡萄糖除了在舌头上产生甜味刺激外,还能直接作用于肠道,肠上皮的肠内分泌细胞(EEC)通过其细胞表面的SGLT1受体来接收糖信号,经迷走神经激活大脑中的cNST区域,导致不依赖味觉的糖摄入偏好产生。

研究者发现敲除SGLT1受体不影响小鼠对脂肪的偏好,而敲除了EEC表面的特定GPR受体能阻断小鼠对脂肪的偏好。分别用脂肪和糖灌注小鼠的肠,检测迷走神经激活情况,发现迷走神经元中,一部分对糖、脂肪都有响应,另一部分只对脂肪有响应。前一类神经元被沉默后,小鼠对糖和脂肪的偏好均显著下降。而后一类神经元被沉默后,小鼠脂肪偏好性显著下降,而糖偏好性不受影响。

这些研究让我们对驱使人类和动物渴望糖、脂的分子和细胞机制有了更深入的了解,或将为基于食欲调控的代谢病疗法提供新策略。

(1)糖或人造甜味剂进入小鼠的口腔,刺激甜味__________ 产生兴奋,经传入神经传到__________ 相关中枢,产生甜味觉。

(2)研究者还进行了如下的一系列实验,其中可以作为支持“糖通过肠道经迷走神经激活cNST引起糖的行为偏好”的实验证据有__________。

(3)研究者在小鼠cNST区域注射阻断神经递质释放的药物,同时向小鼠提供人造甜味剂和脂肪,小鼠更多地取食__________ 。

(4)综合文中信息,概括脂肪引起奖赏效应的途径。_______

(5)请根据本文的研究结果,为饮食失调导致的肥胖、暴食症等人群提供一条治疗的思路。_______

对糖和脂肪的偏爱,竟源于肠道对大脑的驱动

在进化过程中,人类和动物进化出了多条营养感知通路,这些通路能激发人类对糖、脂的偏好,探究其中的机制将为相关代谢疾病的治疗提供新策略。

糖和人造甜味剂进入口腔,都会激活味蕾上的甜味受体。人造甜味剂虽然能产生貌似糖的甜味,但效果却不能真正地代替“真糖”,在减少糖摄入、偏好方面的作用非常小。这背后的机制是什么呢?研究者进行如右图所示的实验,让野生型小鼠在甜度相当的人造甜味剂和葡萄糖之间进行选择。小鼠最初会以同样的速度从两个瓶子里喝水,接触两种选择24小时后,小鼠从含糖瓶子中喝水的次数多于人造甜味剂,到48小时,小鼠几乎只从含糖的瓶子里喝水。甜味受体缺乏型小鼠进行此实验的结果与野生型小鼠大致相同依然可对糖产生强烈的行为偏好。深入研究发现,葡萄糖除了在舌头上产生甜味刺激外,还能直接作用于肠道,肠上皮的肠内分泌细胞(EEC)通过其细胞表面的SGLT1受体来接收糖信号,经迷走神经激活大脑中的cNST区域,导致不依赖味觉的糖摄入偏好产生。

研究者发现敲除SGLT1受体不影响小鼠对脂肪的偏好,而敲除了EEC表面的特定GPR受体能阻断小鼠对脂肪的偏好。分别用脂肪和糖灌注小鼠的肠,检测迷走神经激活情况,发现迷走神经元中,一部分对糖、脂肪都有响应,另一部分只对脂肪有响应。前一类神经元被沉默后,小鼠对糖和脂肪的偏好均显著下降。而后一类神经元被沉默后,小鼠脂肪偏好性显著下降,而糖偏好性不受影响。

这些研究让我们对驱使人类和动物渴望糖、脂的分子和细胞机制有了更深入的了解,或将为基于食欲调控的代谢病疗法提供新策略。

(1)糖或人造甜味剂进入小鼠的口腔,刺激甜味

(2)研究者还进行了如下的一系列实验,其中可以作为支持“糖通过肠道经迷走神经激活cNST引起糖的行为偏好”的实验证据有__________。

| A.味蕾上的甜味受体缺乏型小鼠在口服葡萄糖后cNST神经元被激活 |

| B.食用人造甜味剂的野生型小鼠cNST未观察到明显的激活效应 |

| C.野生型小鼠的肠道直接注入葡萄糖和口服葡萄糖均能强烈地激活cNST |

| D.抑制野生型小鼠cNST神经元的激活会使小鼠失去对糖的行为偏好 |

(4)综合文中信息,概括脂肪引起奖赏效应的途径。

(5)请根据本文的研究结果,为饮食失调导致的肥胖、暴食症等人群提供一条治疗的思路。

您最近一年使用:0次

2023-05-08更新

|

545次组卷

|

6卷引用:选择性必修一 2.4神经系统的分级调节·课后作业(提升)

10 . 2014年我国启动了新一轮退耕还林工程,至2022年我省的森林覆盖率达59.43%。处于顶极状态的森林群落中,茂密的林冠层在最上层,下面分布着一些低矮的灌木和草本植物。由于老龄树木死亡,一些区域的林冠层出现空隙,形成林窗。下列叙述错误的是( )

| A.退耕还林提高了群落植物对光能和空间的利用率 |

| B.林冠层和林窗底层生物的种类反映了群落的物种丰富度 |

| C.处于顶极状态的森林群落净初级生产量等于次级生产者的呼吸量 |

| D.森林中“林窗”区域的物种多样性大于林冠封闭区域的物种多样性 |

您最近一年使用:0次

2023-04-02更新

|

326次组卷

|

5卷引用:浙科版选择性必修二2.3地球上分布着不同的群落(课中)