实验一:转基因植株甲自交,F1表现为两性株:雌株=3:1

实验二:转基因植株乙自交,F1表现为高秆掌状叶雌株:高秆掌状叶两性株:高秆柳叶两性株=1:2:1

实验三:转基因植株丙自交,F1表现为高秆掌状叶两性株:高秆柳叶两性株:矮秆掌状叶两性株:矮秆柳叶两性株=7:3:1:1。

(1)该种植物的性别表现为显性性状的是

(2)根据实验二的结果,分析转基因植株乙中至少插入

(3)已知实验三是由于F1的雌花产生的某种卵细胞致死导致,分析致死的卵细胞基因组成为

(4)已知利用植物的三体植株(即某同源染色体有三条)可探究基因与染色体的关系,欲探究该植物控制叶形的基因(N、n)是否位于5号染色体上,请写出相应的实验思路。可选择的实验材料:染色体数正常的掌状叶和柳叶植株若干,5号染色体为三体的掌状叶和柳叶植株若干,所有材料均为纯合体,染色体数目异常的配子与个体均存活。

实验思路:

(1)玉米的大穗杂种优势性状由两对等位基因(B1B2C1C2)共同控制,两对等位基因都纯合时表现为衰退的小穗性状。若大穗杂交种(B1B2C1C2)自交后代出现衰退的小穗性状的概率为1/2,则说明

白粉病是一种造成玉米严重减产的病害。 科研人员利用基因工程技术将抗白粉病基因随机转入玉米中,获得抗病株。为进一步研究抗病株的遗传特性,让抗病株与原种进行杂交,结果如表所示:

组别 | 亲本 | F1 | F2表型及比例 |

1 | ♀抗病株x ♂原种 | 自交 | 原种:抗病株≈4.93:1 |

2 | ♂抗病株x♀原种 | 自交 | 原种:抗病株≈4.85:1 |

(3)玉米籽粒胚乳的颜色有黄色、紫色和杂色,科研人员进行了系列实验来研究胚乳颜色形成的遗传学机制。已知胚乳是由精子与母本产生的两个极核融合后发育而成,每个极核的染色体组成均与卵细胞一致。胚乳是含有一整套精子染色体的三倍体。

杂交组合 | F1胚乳颜色 | |

一 | 紫色RR(♀)×黄色rr(♂) | 紫色 |

二 | 紫色RR(♂)×黄色rr(♀) | 杂色 |

推测一:可能与胚乳中R基因的数量有关;

推测二:可能与胚乳中R基因的来源有关。

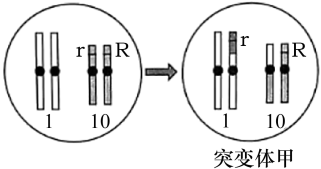

为证实上述推测,研究人员利用突变体甲进行了相关实验。

表2

杂交组合 | 部分F1胚乳 | ||

基因型 | 颜色 | ||

三 | 野生型rr(♀)×甲Rr(♂) | Rrr | 杂色 |

RRrr | 杂色 | ||

四 | 野生型rr(♂)×甲Rr(♀) | RRr | 紫色 |

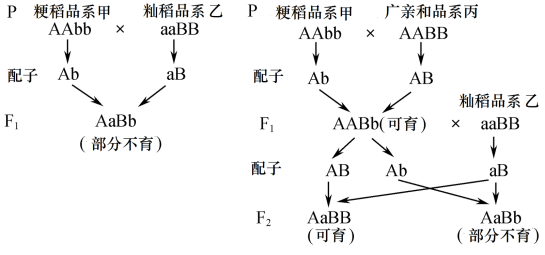

(1)在我国北方主要种植粳稻,南方主要种植籼稻。它们来自同一个祖先,由于存在

(2)粳稻和籼稻间的杂种优势很早就被发现,但是粳、籼杂种存在部分不育的现象。水稻的部分不育与可育是一对

实验一:粳稻品系甲与籼稻品 系乙杂交,F1全部表现为部分不育;粳稻品系甲与广亲和品系丙杂交,F1全部表现为可育,F1与籼稻品系乙杂交,后代表现为部分不育∶可育=1∶1。研究人员根据上述现象提出一个假设,认为水稻育性由两对独立遗传的等位基因控制。具体内容如图所示:根据遗传图解推测当水稻基因组成中存在

(3)已知水稻的非糯性(M)和糯性(m)基因位于6号染色体上,研究人员继续进行了实验二和实验三。 ①实验二:将非糯性粳稻品系丁与糯性广亲和水稻品系己杂交,F1与非糯性籼稻品系戊杂交获得F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育。F1基因型为

②实验三:将品系戊与品系己杂交,F1再与品系丁杂交,所得F2中基因型为MM的个体也均表现为部分不育,Mm的个体均表现为可育。根据实验二与实验三的结果 (支持,不支持)水稻的育性由两对独立遗传的等位基因控制,理由是

实验编号 | 亲本表型 | 子代表型及比例 |

实验一 | 紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶② | 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 |

实验二 | 紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶② | 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶;绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 |

(1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出

(2)亲本的紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的基因型依次是

(3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比值为

(4)若用实验二子代中的紫茎缺刻叶和绿茎缺刻叶植株杂交,其后代中绿茎缺刻叶植株所占的比例为

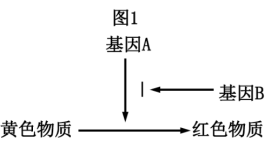

(5)若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验:

实验预测及结论:

①若子代晋茄果实的颜色及比例为

②若子代番茄果实的颜色及比例为

③若子代番茄果实的颜色及比例为

(1)水稻的雄性不育性状是由细胞核、细胞质基因共同决定的,其中 N、R基因是否符合自由组合定律

(2)实验一中,F1不可育的基因型为

(3)将实验二中的大粒高秆可育水稻自交,F2个体中大粒高秆可育∶大粒高秆不育∶正常粒可育∶正常粒不育的比例为3∶1∶3∶1,而不是正常的9∶3∶3∶1,经推测出现该现象的原因是Qt基因的导入不仅使水稻植株高度发生了变化,还导致实验二的亲本所产生的某一类配子的育性降低,请分析得到比例的原因是

(4)若(3)中上述推测正确,F2中大粒高秆不育个体与正常粒可育个体杂交,子代高秆可育个体所占比例为

实验一:选取表型为白色和灰色的纯合亲本进行正反交,F1中出现两种结果,即全部为灰色;雄性个体为灰色,雌性个体为白色。

实验二:选取长触角(只含有B基因的纯合体)和短触角(只含有b基因的纯合体)的个体作亲本进行正反交,F1中雄性个体都表现为长触角,雌性个体都表现为短触角。

将实验二正反交得到的F1各自相互交配得到各自的F2,结果如表所示。实验过程中所获取的样本足量,不存在突变和致死现象,雌雄个体比例为1:1.下列说法正确的是( )

| 性别 | F2中表型及比例 |

| 雄性 | 长触角:短触角=3:1 |

| 雌性 | 长触角:短触角=1:3 |

| A.由实验一可判断该昆虫体色性状中显性性状是灰色 |

| B.由实验一可判断该昆虫的性别决定方式为XY型 |

| C.控制触角长短的基因B/b位于性染色体上 |

| D.若让F2中短触角个体相互交配,则其子代中长触角的个体所占的比例为1/6 |

(1)人工诱变育种的优点是

(2)乙品种抗叶霉病性状对易感病为

(3)根据实验三F₁、F₂的表型及比例判断甲、乙两品种抗性基因的位置关系。

①若 F₁、F₂ 均表现为抗叶霉病,则可判断甲、乙两品种抗叶霉病基因的位置关系为

②若F₁ 表现为抗叶霉病,F

(4)SSR 是 DNA 中的简单重复序列,非同源染色体上的 SSR不同,不同品种的同源染色体上的 SSR 也不同,常用于染色体特异性标记。科研人员利用PCR 技术将实验二中部分抗病个体(该部分个体基因组成及比例与 F₂理论上的基因组成及比例相同)9号染色体的 SSR进行扩增后,电泳结果如下图:

依据图中结果判断,乙品系抗叶霉病基因与9号染色体的位置关系是

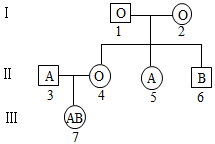

血型 | 基因型 | 红细胞上的抗原 | 血清中天然的抗体 |

A | IAI IAi | A抗原 | 抗B抗体 |

B | IBIB IBi | B抗原 | 抗A抗体 |

AB | IAIB | A抗原、B抗原 | 无 |

O | ii | 无 | 抗A抗体、抗B抗体 |

(1)输血时,判断可以输血的标准是受血者血清中的天然抗体不会对献血者红细胞膜上的抗原发生反应。理论上AB型受血者可接受全部四种血型,理由是

(2)一个A型血的女性的父亲是О型血,一个B型血的男性的母亲也是O型血,若该两人结婚,理论上其孩子的血型表型及比例为

(3)已知A、B抗原来自于前体蛋白H,而前体蛋白H由位于常染色体上的显性基因H控制,且与IA、IB、i不在同一对染色体上,若个体中只有h基因,则无法将前体物质转化为前体蛋白H,从而表现出一种稀有的孟买型血型。在一个孟买型血型的家系中,表现为O型血的个体可能的基因型有

(1)F1植株产生的染色体组成为

(2)科研人员利用基因编辑技术分别敲除了F1中的R区相关基因,得到1~10号植株,检测其花粉育性情况,结果如下表。

| F1植株编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 敲除基因 | A | B | C | D | A+B | A+C | A+D | B+C | B+D | C+D |

| 花粉育性 | + | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ |

由表中结果可推测基因B和C的功能,其中编码毒素蛋白的是基因

(3)为进一步验证基因B的作用,将基因B导入到F1中,获得转入单个基因B的F1。预期F1自交后代的染色体组成及比例是

(4)请结合上述机制,推测基因C的基因频率趋于

杂交组合 | 母本 | 父本 | F1花粉育性 |

1 | 纯合j品系 | 纯合x品系 | 50%的花粉可育 |

2 | A基因敲除的纯合j品系 | 纯合x品系 | 50%的花粉可育 |

3 | B基因敲除的纯合j品系 | 纯合x品系 | 50%的花粉可育 |

4 | C基因敲除的纯合j品系 | 纯合x品系 | 50%的花粉可育 |

5 | D基因敲除的纯合j品系 | 纯合x品系 | 100%的花粉可育 |

(1)推测E基因的作用是

(2)为验证E基因的作用,若向杂交组合1的F1的花粉母细胞中来自x品系的12号染色体上转入一个E基因,则其产生的花粉