1 . 海岛上有一群野兔,后因地质变迁,变为一南一北相互隔绝的两岛,野兔随机分成两部分,野兔体色受A(黑色)、a(白色)、a1(灰色)控制,原岛上野兔种群基因频率为A(60%)、a(40%);十年后,南岛基因型频率为AA(55%)、Aa(10%)、aa(35%),北岛基因频率为A(8%)、a(32%)、a1(60%)。下列叙述正确的是( )

| A.全部野兔所含有的体色有关的全部基因是这个种群的基因库 |

| B.南岛和北岛的野兔种群因地理障碍不能发生基因交流从而形成两个物种 |

| C.与原来相比,南岛和北岛的野兔种群的基因频率都发生了改变 |

| D.若a1基因由a基因突变而来,则两基因的碱基数目不一定相等 |

您最近一年使用:0次

名校

2 . 科研人员欲将百脉根(2n=12,可合成单宁)的细胞和紫花苜蓿(2n=32)的细胞进行融合、培养,以获得可合成单宁的紫花苜蓿新品种。若只考虑细胞的两两融合,下列说法正确的是( )

| A.目的细胞在细胞分裂过程中最多可以含有88条染色体 |

| B.促进两种细胞融合通常在低渗溶液中采用PEG融合法诱导 |

| C.该过程在有光照的条件下进行,培养基中无需添加有机物成分 |

| D.紫花苜蓿新品种可合成单宁,说明百脉根和紫花苜蓿不存在生殖隔离 |

您最近一年使用:0次

2024-04-26更新

|

166次组卷

|

2卷引用:天津市河西区2023-2024学年高三二模考试生物试题

名校

解题方法

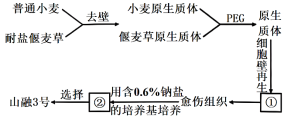

3 . 土壤盐渍化是目前制约农业生产的全球性问题,我国科学家用普通小麦(2N=42)与耐盐偃麦草(2N=70)体细胞杂交获得耐盐新品种“山融3号”,培育过程如下图所示,序号代表过程或结构。下列分析正确的是( )

| A.“山融3号”与普通小麦之间存在生殖隔离,为不同物种 |

| B.通常在低渗溶液中采用PEG融合法诱导原生质体融合 |

| C.由愈伤组织到②适当提高培养基中生长素/细胞分裂素的比例有利于促进芽的形成 |

| D.土壤盐渍化可能是导致偃麦草出现耐盐性的根本原因 |

您最近一年使用:0次

4 . 某耐盐碱水稻品种M是由野生海水稻与栽培稻杂交后培育而来,其耐盐碱能力远远高于野生海水稻且产量高。下列叙述正确的是( )

| A.耐盐碱水稻品种M的育种原理可能有基因突变和基因重组 |

| B.利用野生海水稻培育新品种体现了生物多样性的间接价值 |

| C.盐碱条件会诱导野生海水稻发生适应性变异 |

| D.野生海水稻与栽培稻存在生殖隔离 |

您最近一年使用:0次

名校

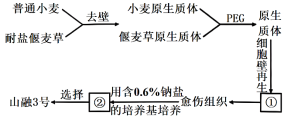

5 . 某山地存在鸭跖草,品种A生长于悬崖底部,品种B生长于悬崖顶部,两者具有不同的表型。在山地的某些坡度缓和的区域存在大量A和B的杂交种C且繁殖形成了种群(如图1),图2为品种A在某时间段内H基因频率的变化情况。下列相关叙述不正确的一项是( )

| A.A和B适应性特征的出现,是自然选择造成的 |

| B.协同进化存在于品种A和品种B之间,以及品种A和品种B与环境之间 |

| C.杂交种C的形成,说明鸭跖草A、B两个种群之间无生殖隔离,是同一个物种 |

| D.自然选择直接作用于品种A的表型,最终导致H基因频率发生定向改变 |

您最近一年使用:0次

2024-01-28更新

|

108次组卷

|

2卷引用:天津市五区县重点校联考2023-2024学年高三1月期末生物试题

解题方法

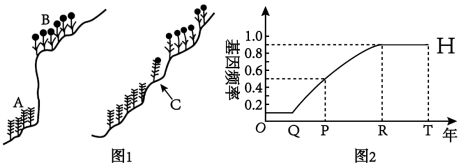

6 . 为培育具有市场竞争力的无籽相橘,研究者设计如下流程。相关叙述错误的是( )

| A.过程①可使用纤维素酶和果胶酶处理 |

| B.过程②可用高Ca2+—高pH溶液处理 |

| C.过程③的原理是植物细胞具有全能性 |

| D.三倍体植株为可产生无籽柑橘的新物种 |

您最近一年使用:0次

2023-11-26更新

|

628次组卷

|

5卷引用:高二期中冲刺卷(天津专用)-【好题汇编】备战2023-2024学年高二生物下学期期中真题分类汇编(天津专用)

23-24高三上·北京·阶段练习

名校

解题方法

7 . 育种工作者发现,将玉米(2n=20)的花粉授予小麦(2n=42),花粉能正常萌发,从而形成受精卵。在受精卵进行分裂过程中,玉米染色体的移动表现出滞后和不均匀分离,几次分裂后玉米的染色体消失。该技术称为小麦—玉米远缘杂交技术。下列说法错误 的是( )

| A.小麦和玉米杂交形成的受精卵中含有31条染色体 |

| B.玉米染色体消失可能是因为纺锤丝没有附着到着丝粒 |

| C.小麦—玉米远缘杂交技术可以用于突破生殖隔离 |

| D.小麦—玉米远缘杂交技术可用于生产小麦单倍体 |

您最近一年使用:0次

2023-10-23更新

|

576次组卷

|

7卷引用:天津市五校2023-2024学年高三12月联考生物试题

天津市五校2023-2024学年高三12月联考生物试题(已下线)北京市四中2023-2024学年高三10阶段性测试生物试题(已下线)北京市四中2023—2024学年高三上学期第一次阶段测试生物试题河北省保定市高碑店市崇德实验中学2023-2024学年高三上学期期中生物试题福建省龙岩市上杭一中2023-2024学年高三12月月考生物试题江苏省连云港市五校2023-2024学年高三上学期12月联考生物试题2024届吉林省通化市梅河口市第五中学高三三模生物试题

8 . 下图是关于现代生物进化理论的概念图,下列分析错误的是( )

| A.①表示自然选择 |

| B.②表示基因频率改变 |

| C.④表示地理隔离 |

| D.⑤表示生态系统多样性 |

您最近一年使用:0次

2023-07-25更新

|

84次组卷

|

2卷引用:天津市部分区2022-2023学年高一7月期末生物试题

9 . 在自然条件下,二倍体植物(2n=4)形成四倍体植物的过程如图所示。下列说法不正确的是( )

| A.减数分裂失败可能发生在减数第二次分裂 |

| B.二倍体植物与四倍体植物之间存在生殖隔离现象 |

| C.二倍体植物经长期的地理隔离才能形成四倍体植物 |

| D.四倍体植物也可以通过低温诱导的方式获得 |

您最近一年使用:0次

名校

10 . 阅读下列材料,分析并回答有关生物进化的问题。

材料一 人们对沉积岩中发现的已灭绝的剑尾动物化石开展研究,测量了每个个体背甲的长与宽之比并用S表示。下面甲图中P曲线,表示1.5亿年前时该动物S值的分布情况;下面乙图a、b、c曲线,表示1亿年前、分属三个不同地区的、三个不同剑尾动物的群体化石S值的分布情况。

材料二 华北某地区的棉花种植面积中90%是转基因抗虫棉,目前一些地方抗虫棉的抗性正在逐渐减弱,棉铃虫虫害发生的程度也在逐年加重。调查发现,棉铃虫的种群中对抗虫棉敏感的个体(GG)逐渐减少,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)逐渐增多。

(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了_____ 证据;拉马克认为适应的形成是由于_____ ,达尔文认为适应是_____ 的结果。

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是_____ (填图中曲线字母),最可能出现新种的是_____ (填图中曲线字母);S值的变化实质反映了_____ 的变化。

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了_____ 作用。如果第一代棉铃虫(在小麦麦田中生长)种群中Gg、gg的个体比例分别为4%和1%,将自由交配后产生的第二代幼虫都集中在抗虫棉田中,则第二代成虫种群中g的基因频率理论上应为_____ 。

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是_____ 。

(5)综合材料一、二,适应具有_____ 的特点,_____ 导致生物多样性的形成。

材料一 人们对沉积岩中发现的已灭绝的剑尾动物化石开展研究,测量了每个个体背甲的长与宽之比并用S表示。下面甲图中P曲线,表示1.5亿年前时该动物S值的分布情况;下面乙图a、b、c曲线,表示1亿年前、分属三个不同地区的、三个不同剑尾动物的群体化石S值的分布情况。

材料二 华北某地区的棉花种植面积中90%是转基因抗虫棉,目前一些地方抗虫棉的抗性正在逐渐减弱,棉铃虫虫害发生的程度也在逐年加重。调查发现,棉铃虫的种群中对抗虫棉敏感的个体(GG)逐渐减少,对抗虫棉产生抗性的个体(gg)逐渐增多。

(1)根据材料一,化石为研究生物进化提供了

(2)根据材料一中S值的变化情况,在1亿年前的三个不同地区中,环境最可能保持不变的是

(3)根据材料二,抗虫棉的种植对于棉铃虫的生存起到了

(4)根据材料二,实际生产中,人们往往在种植抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是

(5)综合材料一、二,适应具有

您最近一年使用:0次

2023-07-12更新

|

92次组卷

|

2卷引用:天津市新四区示范校2022-2023学年高一7月期末生物试题