材料一 来自各诸侯国活跃了一百余年的儒家王者师、道家传人、法家骨干、阴阳家领袖,他们互相对立、互相争鸣、互相吸收、互相促进,共同培养了特殊的理想人格风采、留下了示范后世的良言淑行。

——摘编自王立《百家争鸣与大一统》

(1)根据材料说明各思想流派之间的关系。结合所学知识,谈谈这场运动的影响。材料二 这场长达三个多世纪的运动催生出众多人文主义思想文化巨匠,他们以诗作、画作等来宣扬人性,其强大的冲击力使政府的封建社会、封建制度不能在思想和行为上钳制广大民众,为欧洲迈入“新时期”奠定基础。

——摘编自教师教学用书《世界历史》九年级上册

(2)根据材料二写出这场运动的名称。根据材料二并结合所学知识,概括这场运动带来的影响。材料三 伏尔泰认为,理性的阳光必将冲破迷信与专制的漫漫长夜,给人们带来光明与幸福。在理性的引导下,法国迎来了一次“壮丽的日出”。正如路易十六所说:是伏尔泰灭亡了法国。

——摘编自王斯德主编,李宏图等著《世界通史》

(3)结合所学知识,材料三中“壮丽的日出”是指什么事件?你是否同意路易十六的观点,请说明理由。(4)综合上述材料,谈谈以上思想解放运动有什么共同作用?

20世纪以前的文献中从未出现过“稷下学宫”这个概念,部分专家考证,现在能查到的最早的“稷下学宫”一词来自1944年郭沫若写的《庄子的批判》一书。结合文献和目前考古勘探发掘成果来看,多数学者认为齐故城小城西门外侧建筑基址群就是历史上有名的“稷下学宫”。

下表为历史文献中关于“稷下学宫”的记载

| 西汉《史记》 | “高门大屋” |

| 西汉《盐铁论》 | “孟轲、淳于髡之徒,受上大夫之禄,不任职而论国事,盖齐极下先生千有余人。” |

| 东汉《中论》 | “昔齐桓公田午(前374—前357在位)立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。 |

| 北宋《稷下赋》 | “致千里之奇士,总百家之伟说。” |

| 北宋《太平寰宇记》 | “齐有稷门,齐之城西门也。” |

材料一 齐国都城临淄的稷下学宫,是战国诸子百家争鸣的重要场所。身处其中的稷下先生们留下了《管子》,内容包括反映黄老之学的《宙合》、阴阳家学说的《五行》、兵家思想的《兵法》、儒家思想的《小称》、法家学说的《法禁》等篇。稷下先生们都有人数相当多的弟子,又都喜欢辩论,比如孟子人称“好辩”,邹衍人称“谈天衍”。在辩论中,各家思想相互诘难、相互影响。

——摘编自孙开泰《稷下学宫的百家争鸣与相互影响》

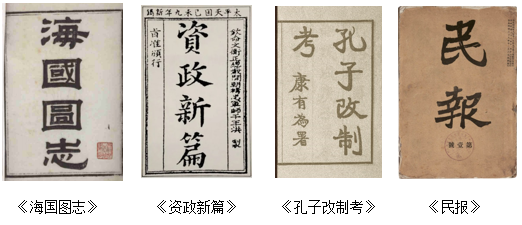

材料二

(1)阅读材料一、概括战国时期稷下先生们传播思想的途径。

(2)从材料二的史料中任选两个,评析它们在近代中国思想传播中的作用。

| A.百家争鸣 | B.焚书坑儒 | C.儒学复兴 | D.三教并行 |

| A.实行内外服制度巩固统治 | B.任用读书人解决现实问题 |

| C.设置太学以传授儒家思想 | D.运用律令治理大一统国家 |

| A.私学兴盛促进文化传承 | B.君主专制成为学术共识 |

| C.百家争鸣服务现实政治 | D.社会动荡推动华夏认同 |

| A.体现了鲜明的文化目的性 | B.促进了社会变革的到来 |

| C.彰显了各学派风格的特性 | D.提供了文化重组的机会 |

| 第一种 | 廉其爵,贫其身,以忧社稷者。 |

| 第二种 | 崇其爵,丰其禄,以忧社稷者。 |

| 第三种 | 断胆决腹,一瞑而万世不视,不知所益,以忧社稷者。 |

| 第四种 | 劳其身,愁其志,以忧社稷者。 |

| 第五种 | 不为爵劝,不为禄勉,以忧社稷者。 |

| A.百家争鸣,海纳百川 | B.革故鼎新,开拓进取 |

| C.忧国忧民,居安思危 | D.英勇无畏,舍生取义 |

春秋战国时期,思想家提出很多治国思想,节录如下:

| ① | ② | ③ |

| 凡治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也……是以善为国者,必先富民,然后治之。 ―《管子・治国》 | 明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。 ―《孟子・梁惠王》 | 足国之道,节用而裕民…… 裕民则民富,民富则田肥以易,田肥以易则实出百倍。……下贫则上贫,下富则上富。 ―《荀子・富国》 |

鸦片战争时期,林则徐和魏源提出“师夷长技以制夷”。在这一思想的影响下,以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等为代表的当权统治集团开始把西方科技与新式工业引入中国,开创了近代第一轮求强求富的洋务运动,同时他们还提出了为政要先利民的主张,主张政府应更多关注经济领域。洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道,历立国之本。郑观应提出同列强要“决胜于商战”,马建忠认为“民富,商务为首”,康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇主张“富民强国之本,实在于工”。

——黄茂兴《100年来中国共产党“国富民强”思想的理论嬗变和实践探索》

中华人民共和国成立前后,中国共产党意识到要将工作的重心从革命转移到经济建设中来。 “落后就要挨打”的教训、西方国家通过工业化迅速强大的事实、资产阶级改良派和革命派对工业 化探索的基础、苏联工业化发展的借鉴等使得中国共产党毅然决然地选择了走工业化道路,寄希望于通过工业化迅速改变落后的面貌,使国家能在短期内强大起来。

1951年12月,毛泽东指出:“从一九五三年起,我们就要进入大规模的经济建设了,准备以 二十年时间完成中国的工业化。完成工业化当然不只是重工业和国防工业……但是首先重要并能 带动轻工业和农业向前发展的是建设重工业和国防工业。” 1953年8月,毛泽东在修改中央财经 会议结论时,正式提出了党在过渡时期的总路线,其核心就是实行社会主义工业化。“一五”计划 时期“社会主义工业化是我们国家在过渡时期的中心任务,而社会主义工业化的中心环节,则是 优先发展重工业。”

——黄茂兴《100年来中国共产党“国富民强”思想的理论嬗变和实践探索》

改革开放以来,随着国富民强与国家实力的增长,我国社会的主要矛盾发生了转化,相关具 体表述如下:

| ①1979年3月在中央理论工作务虚会上邓小平指出:“我们的生产力发展水平很低, 远远不能满足人民和国家的需要,这就是我们目前时期的主要矛盾,解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。” | ②2017年10月习近平总书记在中国共产 党第十九次全国代表大会上庄严宣告:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。” |

(1)概括材料中治国思想的共同点。依据所学分析产生原因及影响。

(2)与古代相比,晚清时期的“民富”思想发生了怎样的变化?

(3)依据材料指出20世纪50年代中国经济建设的重点。结合材料和所学知识说明其历史意义。

(4)仿照示例,结合改革开放以来的史实,从“民富国强与 ”角度提炼一 个主题,运用相关史实对该主题加以简单说明。(抄写示例不得分)

【示例】

主题:民富国强与党的政策

说明:1978年中共十一届三中全会作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来, 实行改革开放的历史性决策。1980年5月,中央决定在深圳等设立经济特区。1992年中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制等。这些政策的制定与实行,推动了社会经济的发展,成为国富民强的重要保障。

| A.春秋时期风气开放 | B.各派思想本质相同 |

| C.百家既争鸣又融合 | D.争鸣推动思想繁荣 |