河南省濮阳市范县一中2021-2022学年高二上学期第一次月考语文试题

河南

高二

阶段练习

2021-11-05

38次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

材料一:

生态文明意识是对工业文明时期关于人与自然关系的思维模式的突破,通过公民对生态问题以及人与自然关系的深刻领悟和理性自觉,形成的公民对待生态的基本理念,这是一种新的世界观。目前我国公民生态文明意识已经有了一定的认同度和知晓度,但相对于生态危机的严重性,相对于生态文明建设的紧迫性来说差距还非常大,生态文明建设面临着众多的问题与困境。

第一,公民生态知识普遍缺乏。掌握一定的生态保护知识是公民进行生态保护实践的基础和前提,更是公民生态文明意识培育的先导。但是,目前我国公民的环境意识、环境保护相关知识却普遍缺乏,整体水平较低,对生态知识的掌握也仅仅停留在浅层次的阶段。目前我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。2014年2月20日环保部发布的我国首份《全国生态文明意识调查研究报告》显示,公民在雾霾与生物多样性以及环境保护方面的了解程度高于80%,在这当中,雾霾是99.8%,然而对于PM2.5世界环境日以及环境问题举报电话等的知晓度却低于50%,除此之外,受访者中,在14个有关生态文明知识方面的平均知晓数量是9.7项,而全部了解的仅是1.8%。公民对众多的生态环境问题关注度低、对于生态环境问题知识掌握不够全面,常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

第二,公民生态法制观念淡薄。首先,广大的人民群众对有关保护生态环境的法律法规不够熟悉。公民能够意识到环境法规在建设社会主义生态文明工作中的重要性,却只有少部分的公民了解相关的政策法规。其次,公民缺乏基本的维权意识。公民在享受个人日常生活环境不受到损害与污染的权利时,同时也必须履行维护生态的义务。2013年环境保护部(现称生态环境部)开展了全国生态文明意识调研活动,相关分析表明,接受访问的对象有45%左右在涉及环保问题时打过举报电话,不过其中对污染问题进行举报的不到一半。人们往往忽视了自己具有享受良好生态环境的权利,却不知道自己的合法权益已经或者正在受到侵害,个别公民即便知道,也没有依法保护自身利益的法律意识。

第三,公民对政府的依赖心理严重。在我国,政府在生态环境保护工作中起着主导作用,从政策的制定到推行,再到有计划地组织公民进行生态教育,都是政府在起着强大的推动作用。但公民一直处于被动角色,容易将自己置于生态保护之外,不能清楚认识自身对生态保护的作用。一旦出现生态环境状况危机,第一反应就是政府及其相关部门没有做好相应的工作,管理、监察工作做得不到位。在随机的街边调查中问到“你认为现在城市环境恶化谁应该负主要责任?”有72.33%的公民认为政府应该负主要责任,仅有6.43%的公民认为自己的生态环保意识不强,做得不够好。当被问到“你认为现在的雾霾状况的发生主要是谁的责任?”超过半数的公民认为是企业的不合理生产和排污造成了空气污染。公民在环境保护方面过分依赖政府的“事不关己,高高挂起”的社会心态,直接影响环境保护的各种措施的实施效果。

(摘编自赵瑞华、厉雅娇《当代中国公民生态文明意识现状及对策》)

材料二:

(摘编自《全国生态文明意识调查研究报告》)

材料三:

开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。当前,从事生态文明教育的师资力量严重不足。因成长环境和经历所限,现有教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,不得不学、研、教同时进行,任务重、压力大。同时,由于生态文明教学工作起步不久,难免存在课程良莠不齐、教材辗转抄编、思想彼此扞格、知识相互矛盾等问题。这就急需组织精干队伍,开设优质课程,编写优秀教材。实践表明,开展校际合作、成立教学联盟、整合优质资源和打造共享平台,都是可行的办法。而对于学生这个主体,我们应从国情世情、科技知识、生命价值、自然情感、经济模式以及消费观念、行为方式等多方面系统展开教育,使其知晓今昔变化、明了中外差异、理性认识环境、自觉担当责任;着力培育学生知行合一精神,使学生从日常生活开始、从身边小事做起,积极参与“美丽校园”建设并发挥其“绿岛效应”;支持学生开展生态文明专题调研和社会服务实践,培育“知中国,服务中国”的家国情怀和主人翁意识。总之,要将尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面,涵养其精神、培养其素质、引导其行动,使之成长为具有生态文明精神品格和实践能力的一代新人。

(摘编自王利华《生态文明建设离不开生态文明教育》)

材料四:

社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。对于每一个社会个体而言,接受教育应该是一个持续的、渐进的过程。因为随着年龄的增长,人对层出不穷的社会问题的认知是不同的。生态问题具有伴随经济社会发展而逐渐变化的特点,人必须从新的生态知识中汲取可持续发展的生存理念。面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,应促使成年人自觉地掌握新的生态知识,提升保护生态环境的主观能动性。通过社会生态教育,可以进一步提高国民对生态环境和生态问题的认识,担负起保护生态环境的责任。

(摘编自王丹《生态文化与国民生态意识塑造研究》)

1.下列说法中,符合材料一论点的一项是( )| A.培育公民生态文明意识,应将生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面中去。 |

| B.一旦出现生态环境状况危机,大部分公民认为政府应该负全部责任。 |

| C.不主动履行维护生态的义务也是公民缺乏基本维权意识的表现之一。 |

| D.政府在生态环境保护工作中起主导作用是导致公民一直被动践行可持续生态理念的主要原因。 |

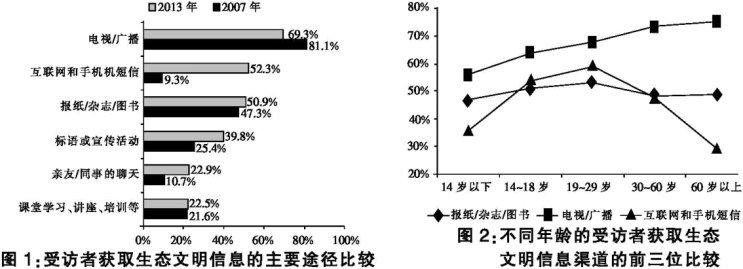

| A.根据图1可知,公众通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的比例从2007年到2013年上升了43个百分点。 |

| B.根据图1可知,电视/广播、报纸/杂志/图书等传统获取信息渠道占比仍然较大,但是整体增长势头较为缓慢,个别渠道甚至出现负增长。 |

| C.根据图2可知,在所有年龄段的受访者中,依靠电视/广播渠道获取生态文明信息的占比都是最高的。 |

| D.根据图2可知,在受访者中,有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。 |

| A.雾霾与生物多样性及环境保护方面等属于浅层次的生态知识,而PM2.5与世界环境日及环境问题举报电话等属于深层次的生态知识。 |

| B.我国公民深层次环境意识很弱,因而常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明的建设。 |

| C.现有从事生态文明教育的教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,教材编纂也不够严谨。这些都是当下开展生态文明教育的痛点。 |

| D.面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,促使其自觉地掌握新的生态知识。这与针对学生的生态文明教育理念有一致性。 |

5.根据材料二、三、四,谈谈如何提高我国公民生态文明意识。

【知识点】 学术论文

乡 愁 遍 地

任林举

而今,我的脚步就停在了福建的泉州,泉州的晋江,晋江金井的一个小村庄——围头。

尽管我急匆匆地赶了几千里的路程,但还是发现,自己已经来得很迟了。我茫然地站在大陆与海水、海水与天空、历史与现实的交接处,任由思绪像退下去又扑过来的海浪,反复拍打着寂静而又辽阔的岁月。

晋江,这条既在大地上更在岁月里流动的江,从遥远的晋朝,从一个虚拟的故乡洛阳出发,一路向东而后又向南,折折返返,微澜不兴,一去就是千年。直到东流入海,仍没有人猜得准它的心事到底有多重、多深,就像没有人猜得准晋江水养育的晋江人,心里边到底装着多少关于往事、历史的记忆和怀想。

那些与《诗经》一样古老的农业和农业中著名的桑、梓、稻、菽,也已经随着它们的侍弄者一同在岁月中远去、消隐。当传统农业摇身一变为现代农业时,我们再也看不到暴露在阳光下的庄稼和那些有着俗艳却温暖称谓的古老植物。

一切都“新”得“奇”得出人意料。一栋栋塑料大棚里生长的一排排作物,虽然看起来似曾相识却早就陌路殊途。它们之所以能够理直气壮地生长在那里,是因为它们都有能力承诺给那有限的土地以十倍的产量和百倍的产值。

扬帆出海的渔人少了,人们躲进了现代化海产养殖基地里养最赚钱的鲍鱼,一个鲍鱼长到碗口大,抵得上一篓鲜鱼的价钱,没风没浪的营生,却让海岸上的养殖者们生活得四平八稳。

几日来,我曾刻意避开长街两侧的高楼大厦,走遍城乡的偏街僻巷,希望在这古代海丝之路的起点能寻找到有几分“古意”的桑或蚕。先后去过很多“出砖入石燕尾脊”的大厝,很多因陋就简的村舍以及有几百年历史的蚝壳厝,竟然没一个养蚕人的影子,只看到开元寺中那两棵据说开过莲花的千年古桑,像两个被岁月遗落在码头上的孤独过客,痴痴地等待着一趟一去不返的邮轮。

当我站在如牛角般从大陆上探出的围头半岛,望向海峡另一侧的金门岛以及中间的那片空空的海峡,不知不觉间,似乎就有什么东西从自己的生命里悄然蒸发了,而留下来的却是一片重得不能承受的空虚,是关于往昔岁月的深深的感慨和眷恋。这大概就是人们所说的乡愁吧。

想自己少小离家,一去就是几十载,何尝就没有自己的思乡情结或乡愁?早年,每每念及自己的故乡、亲人和同伴,便急急地踏上归乡的路,但似乎每一次的寻访都寻不到记忆中或期盼中的故乡和故人。原来,自从离开故乡的那一刻起,那个熟知的故乡就已经不存在了,它就像一张不可复制的老照片被你储存在记忆中,或像一张看不见的地图,紧紧贴在你的脊背之上。

时至今日,我早不再执拗地问自己那个傻之又傻的问题——“乡关何处”了,因为我已经到了自知天命,看淡一切的人生阶段。更何况,这里是围头,是曾经的战场。

本来,20世纪50年代末发生在晋江围头的那场炮战,与我个人是没有多大关系的——我那时还没有出生。但当那座在炮战中残存下来弹痕累累的毓秀楼扑入眼帘的时候,当一幅幅记录战斗场面的黑白照片映入眼帘的时候,我的心,还是不由自主地一阵紧缩。继而,眼前映现出一个个在硝烟中往返穿梭,而奔跑,而忙碌,而意气风发,而忘我用命的年轻生命,他们就像生在狂风暴雨下的草木和花朵一样,尽管被强烈的外力催逼着,身不由己地改变着形态和姿势,但仍然是那样的充满生机和美好。

俱往矣!两岸的炮火早已经平息半个世纪有余,那些曾带着惊心动魄的啸鸣四处乱飞的弹片,已经在咸涩的海岸上化为尘土,而那些年轻的生命,如今还在的,也垂垂老矣。

有那么一个时刻,我甚至认为,在时光中渐渐远去的并不是那些模糊的身影和面孔,远去的正是我自己。就在隐隐的酸楚和微痛终于在我的内心泛起微澜的时候,我感觉到脚下的陆地开始徐徐移动,如一艘无法操控的航船……

冬日里的晋江,晋江的围头半岛,真是一个很容易勾起乡愁的地方。

雨,说下就下了起来,而且一下就下成不断、不绝之势。淋淋漓漓、淅淅沥沥,时而像攒了一肚子话的老祖母时断时续的絮叨,时而又像年轻恋人久别重逢后不知疲倦的倾诉。看似轻轻浅浅,却在绵软中透出不可抵御的力量,只消一会儿的工夫,就把海天之间的一切打湿、打透,包括我们的衣衫和灵魂。

时缓时急的冬雨,就这样一会儿敲打在张开的伞上,一会儿敲打在我雾霭弥漫的心头,那况味,很像某种物化了的乡愁。

(节选自《文汇报》)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.文章开头“茫然”“任由思绪……”等词句,形象表达了“我”来到围头触摸现状、追怀历史时的迷惘和惆怅。 |

| B.“当传统农业摇身一变为现代农业时”一句,“摇身一变”一词形象表达出作者对农业变化进程之迅速的感慨。 |

| C.文章写到自己走遍偏街僻巷,希望能找到有几分“古意”的桑或蚕,意在强调“我”对中国传统农业的深厚情感。 |

| D.作者对战火中的年轻人抱持复杂的感情,他们如“狂风暴雨下的草木和花朵”,充满活力而不能真正主宰自己的命运。 |

| A.文章第一段写自己的行程,福建、泉州、晋江、金井、围头由大到小渐次排列,有镜头逐步聚焦到一个点的效果。 |

| B.文章写雨“淋淋漓漓、淅淅沥沥”,两个叠词,一状形,一拟声,传神地描摹出雨的神韵,衬托自己对故乡的思念。 |

| C.本文语言奔放而不失典雅,参差错落,极具张力;作者笔触所及,或描写,或抒情,或议论,神思古今,张弛有度。 |

| D.文章以寻找历史印迹激生莫名的愁绪始,以触摸到“物化了的乡愁”终,浑然一体,赋予“乡愁”更多更新的内涵。 |

9.文章提及“20世纪50年代末发生在晋江围头的那场炮战”有什么作用?

【知识点】 其他散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

耿九畴,字禹范,卢氏人。永乐末

以事见诬,逮下吏,已,得白,即留为刑部右

都指挥杨得青等私役操卒,九畴劾之。诏按治,且命诸边如得青者,具劾以闻。

有旨市羊角为灯,九畴引宋苏轼谏神宗买浙灯事②,事乃寝。灾异求言,请帝延儒硕,公赏罚,择守令,简将帅。优诏报焉。天顺初,议事京师。帝顾侍臣曰:“九畴,廉正人也。”留为右都御史。罪人系都察院狱者不给米。九畴为言,乃日给一升,遂为令。已,上疏陈崇廉耻、清刑狱、劝农桑、节军赏、重台宪五事。帝皆嘉纳。

(节选自《明史·耿九畴传》)

【注】①土木:指发生于明朝正统十四年(1449)明英宗朱祁镇北征瓦剌的兵败事变。②苏轼谏神宗买浙灯事:宋神宗赵顼命令减价收买浙灯四千余盏,并将市场上的灯尽数拘收,苏轼上书劝谏,希望神宗务从俭约。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.边将请增临洮诸卫戍/九畴言边城/士卒非乏将帅/能严纪律/赏罚明信/则人人自奋/不然徒冗食耳/乃不增戍/ |

| B.边将请增临洮诸卫戍/九畴言/边城士卒非乏/将帅能严纪律/赏罚明信/则人人自奋/不然/徒冗食耳/乃不增戍/ |

| C.边将请增/临洮诸卫戍九畴/言边城士卒非乏/将帅能严纪律/赏罚明信/则人人自奋/不然/徒冗食耳/乃不增戍/ |

| D.边将请增/临洮诸卫戍/九畴言边城/士卒非乏/将帅能严纪律/赏罚明信/则人人自奋/不然/徒冗食耳/乃不增戍/ |

| A.进士,是科举考试的最高功名。在殿试中,考中一、二、三甲都可以叫作进士及第。 |

| B.宣德,为明朝皇帝的年号。明代以后,才规定一帝一元,才有可能用年号来称呼皇帝。 |

| C.侍郎,初为宫廷近侍,东汉以后成为尚书的属官,唐代开始以侍郎为三省六部的长官。 |

| D.两淮,是个方位地理概念,多个义项,泛指今天江苏和安徽两省长江淮河之间的地区。 |

| A.耿九畴清廉公正,治政有方。他被大臣推举为盐运司同知,革除以前的弊病,逐条上奏有利于国家的事,著录成法令。 |

| B.耿九畴屡办疑案,刚正不阿。耿九畴和他人建议将被捕入狱的章瑾贬官,却遭到章瑾的女婿怀恨,耿九畴坚持到底终治其罪。 |

| C.耿九畴临危受命,安抚灾民。凤阳岁荒,盗贼将要起事,他被皇上派往巡视招抚,招来流民七万户,境内得到安宁。 |

| D.耿九畴革新陋习,敢于直言。他建议皇帝停止购买羊角做灯;与都察院监狱有联系的罪人不给粮食,他对此提建议,后成为法令。 |

(1)灾异求言,请帝延儒硕,公赏罚,择守令,简将帅。优诏报焉。

(2)已,上疏陈崇廉耻、清刑狱、劝农桑、节军赏、重台宪五事。

14.耿九畴在边境为什么不增加戍卒,而且还禁止百姓在秋冬季节迁入塞内?

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

题衡阳泗州寺

张 抃①

一水悠悠百粤通,片帆无奈信秋风。

几层峡浪寒舂月,尽日江天雨打篷。

漂泊渐摇青草外,乡关谁念雪园②东。

未知今夜依何处,一点渔灯出苇丛。

【注】①张抃,唐朝将领,滑州人。②雪园:汉朝梁孝王刘武所建。故址在今河南省商丘市。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.首联用叠词“悠悠”写出了“水”的悠长;用拟人手法,写出了“片帆”的“无奈”。 |

| B.颔联采用视听结合,写汹涌的峡浪冲荡着倒映在水中的明月,一整天聆听着雨敲打船篷。 |

| C.颈联借助意象“青草”“雪园”这些眼前景,写出了诗人羁旅漂泊中对家乡的思念之情。 |

| D.尾联运用点染,用景物渲染表达情感,与“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”用法相同。 |

【知识点】 羁旅思乡