山东省邹城市2021-2022学年高二下学期期中语文试题

山东

高二

期中

2022-05-02

98次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

材料一:

自2003年评选2002年度《感动中国》十大人物至今,《感动中国》年度人物评选已经连续举办了20届,一个个典型人物及其典型事迹构成了国人的感动支点,在电视领域和社会领域都留下了浓墨重彩的一笔。

《感动中国》以年度社会记忆为底稿,发端于传统主流媒介,被认为是“中国最具网络影响力的十大电视事件”。特别是大量受众分流到音视频网站、贴吧论坛、“双微一抖”等新媒体平台以来,历年评选出的获奖者都会引起关注和热议。由央视新闻发起的“感动中国”话题,阅读量超过10亿,讨论量达到60多万。

媒介本身是一个冰冷的传播工具,但由于情感的加持让人物焕发人性的光彩,带来蓬勃的生命力与强大的感染力。无论是通过电视还是新媒体平台,《感动中国》不仅提供了仪式化的情感表达路径,也使得情感的回报成为可能。

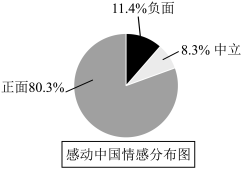

大数据监测软件得出的结果印证了这一点。《感动中国》的正能量故事和获奖者身上所体现出来的核心价值观吸引并打动了广大受众,正面情感占据80.3%。

对于传播主体而言,关注典型人物往往是从理念开始的,对其赋形后寻找合适的载体,予以突出展示。而对于受众而言,最先接触到的是具象的展示,从人物事迹到情感体会、精神领悟,直至把握传播者的意图。在主流媒体主动进行议题设置的推动下,《感动中国》形成了一股强烈的情感冲击波,最终取得了良好的传播效果。

(摘自《蚁坊软件·舆情报告》)

材料二:

报道典型人物是我们党新闻工作的优良传统,在我国新闻事业中具有突出地位。党的十八大以来,主流媒体相继推出了一系列时代典型——“感动中国十大人物”“时代楷模”等,在他们身上展现了很多平凡人物“不平凡”的闪光点,为时代精神注入新的内涵。相对于传统的典型人物报道,十八大以来的主流媒体典型人物报道出现了多维度的创新。

人物内涵主导性与开放性统一。人物自身、人物社会实践及人物所处的社会环境复杂多元,典型人物价值内涵也有丰富的解读与阐释方式。因此,典型人物报道既要坚持挖掘人物价值的先进性,提炼人物内涵中的时代主流精神和主导价值框架;又要让人物价值内涵有一定的开放性,敞开讨论的空间,激发受众参与人物形象建构、意义解读与情感共鸣。2019年4月8日新华社刊播的报道《英雄无言——95岁老党员张富清的本色人生》,将主人公的精神内涵提炼为“本色人生”。无言的“本色”,成为“不忘初心”党员形象的光辉写照;同时,“本色”人生的意涵丰富,也为广大读者从自身角度去解读人物内涵留下充足空间。

人物价值的内涵,往往通过人物品质揭示与性格塑造有机结合来体现。品质是人物形象的骨架,展示人物思想意义、精神境界。但是如果只注重品质,忽略人物独特性格的挖掘.人物形象就容易流于呆板、平面,不够丰实、立体,甚至变成观念和思想的单调图解。因此,再现富有意味、展示人物性格面貌的个性化事实,充实人物的血肉,有助于丰富人物内涵。

政治话语与相关话语恰当结合,形成合力。政治话语资源是主流媒体典型人物报道核心话语资源,但过度政治化,会带来宣传灌输意味浓厚、人物形象人为拔高等弊端。政治话语资源只是画龙点睛式地展示人物的精神和价值内涵,从政治高度对报道主题进行引导和启发,达成政治话语“量少质高”的效果。应适度吸收日常生活话语、相关领域专业话语、传统文化话语、大众文化话语等各类资源,让各类丰富的话语相互对话,形成合力;展现社会实践的复杂性,塑造可信的人物形象。天津津云客户端推出的专题报道《“无胆英雄”张伯礼》,以张伯礼的“身边人”作为消息来源,从不同话语体系,包括医疗专业话语、中医的传统话语、政治话语、日常生活话语等入手,塑造了主人公的立体形象。

注意严谨事实与深刻情感的均衡互补。采用诗性与激情的叙述风格,试图以语言的力量拉满情感的报道方式,在过去的典型人物报道中曾经盛行一时,至今余绪犹在。此类报道方式的问题在于事实不够严谨客观,情感缺乏可靠的事实逻辑,流于肤浅和浮夸。2020年4月12日,北京电视台播出的纪录片《生命缘·永生》,实现了严谨客观的事实与沉静深刻的情感有机结合与动态互补,成为典型人物报道话语创新的样本。

以严谨的事实与客观的叙述凸显情感力量。纪录片《生命缘·永生》节目组通过长时间的跟拍,收集丰盈的事实,并从事实中按照合理逻辑挖掘富有意味的人物故事。面对经历生死难关考验的人性故事,该片没有落入“煽情”和“矫情”窠臼,而是实施了基于客观框架的间接、克制与受限的情感表达实践,达成了“自然化”的情感动员效果。片子不用镜头和旁白渲染情感,而是冷静、理性地讲述事实,依赖事实本身所蕴含的情感内核来感动人。用精心挖掘的患者个体故事,激发情感和主题上的共鸣,收到了良好传播效果。

(选自刘年辉《新语境中先进人物报道的话语创新》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.《感动中国》年度人物评选活动坚持时间长,在电视和社会领域都产生了深远影响。 |

| B.由“感动中国”话题的阅读量、讨论量之巨,就能知道获奖者都会引起关注和热议。 |

| C.对于典型人物的关注,传播主体的用意与受众不同,因而两者的切入角度也有所不同。 |

| D.传统的典型人物报道只注重平凡人物“不平凡”之处,不注重时代精神内涵的注入。 |

| A.《感动中国》已举办20届而长盛不衰,就在于电视媒体提供了仪式化的情感表达路径,也使得情感的回报成为可能。 |

| B.在人物报道出现的多维度的创新中,“人物内涵主导性与开放性统一”是最为重要的,因为内容决定形式。 |

| C.典型人物价值的内涵包括了人物品质和人物性格,体现时往往需要把人物品质的揭示与性格塑造有机结合起来。 |

| D.《生命缘·永生》能成为话语创新的样本,在于在报道方式上注意了严谨事实与深刻情感的均衡互补。 |

| A.《“凡人”李保国》通过诸多个性化事实,展现李保国朴素、率真、“杠劲儿”、“冲”的性格特征,塑造了兼具深度、厚度和个性的时代先锋形象。 |

| B.专题报道《生死金银潭》,用白描的手法,展示武汉金银潭医院抗击新冠肺炎疫情最前线的日常和生死瞬间,表现了普通医护人员的艰辛与温情。 |

| C.专题报道《时代楷模——李桓英》聚焦于她对科学真理的不懈追求,结尾处说,在她看来,入党和科研都是追求真理,2016年她以95岁高龄加入中国共产党。 |

| D.媒体报道喀什75岁老人潘玉莲时,结合她25年的无偿辅导,挖掘出她身上人性的温情元素,用带情感带温度的表达,给受众传递了典型人物的真善美。 |

5.报道典型人物时,如何才能做到让人“感动”?结合两则材料进行概述。

文本一:

边城(节选)

河中划船的决了最后胜负后,城里军官已派人驾小船在潭中放了一群鸭子,祖父还不见来。翠翠恐怕祖父也正在什么地方等着她,因此带了黄狗向各处人丛中挤着去找寻祖父,结果还是不得祖父的踪迹。后来看看天快要黑了,军人扛了长凳出城看热闹的,皆已陆续扛了那凳子回家。潭中的鸭子只剩下三五只,捉鸭人也渐渐的少了。落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”

她记起祖父嘱咐她不要离开原来地方那一句话,便又为自己解释这想头的错误,以为祖父不来,必是进城去或到什么熟人处去,被人拉着喝酒,故一时不能脱身。正因为这也是可能的事,她又不愿在天未断黑以前,同黄狗赶回家去,只好站在那石码头边等候祖父。

再过一会,对河那两只长船已泊到对河小溪里去不见了,看龙船的人也差不多全散了。吊脚楼有娼妓的人家,已上了灯,且有人敲小鞶鼓弹月琴唱曲子。另外一些人家,又有划拳行酒的吵嚷声音。同时停泊在吊脚楼下的一些船只,上面也有人在摆酒炒菜,把青菜萝卜之类,倒进滚热油锅里去时发出沙沙的声音。河面已朦朦胧胧,看去好像只有一只白鸭在潭中浮着,也只剩一个人追着这只鸭子。

翠翠还是不离开码头,总相信祖父会来找她,同她一起回家。

吊脚楼上唱曲子声音热闹了一些,只听到下面船上有人说话,……使用了不少粗鄙字眼,翠翠很不习惯把这种话听下去,但又不能走开。且听水手之一说楼上妇人的爸爸是七年前在棉花坡被人杀死的,一共杀了十七刀,翠翠心中那个古怪的想头“爷爷死了呢?”便仍然占据到心里有一会儿。

两个水手还正在谈话,潭中那只白鸭慢慢的向翠翠所在的码头边游来,翠翠想:“再过来些我就捉住你!”于是静静地等着。但那鸭子将近岸边三丈远近时,却有个人笑着,喊那船上水手。原来水中还有个人,那人已把鸭子捉到手,却慢慢的“踹水”游近岸边的。船上人听到水面的喊声,在隐约里也喊道:“二老,二老,你真能干,你今天得了五只吧?”那水上人说:“这家伙狡猾得很,现在可归我了。”“你这时捉鸭子,将来捉女人,一定有同样的本领。”水上那一个不再说什么,手脚并用的拍着水傍了码头。湿淋淋的爬上岸时,翠翠身旁的黄狗,仿佛警告水中人似的,汪汪的叫了几声,那人才注意到翠翠。码头上已无别的人,那人问:

“是谁人?”

“我是翠翠!”

“翠翠又是谁?”

“是碧溪岨撑渡船的孙女。”

“这里又没人过渡,你在这儿做什么?”

“我等我爷爷。我等他来好回家去。”

“等他来他可不会来。你爷爷一定到城里军营里喝了酒,醉倒后被人抬回去了!”

“他不会,他答应来找我,就一定会来的。”

“这里等也不成,到我家里去,到那边点了灯的楼上去,等爷爷来找你好不好?”

翠翠误会了邀他进屋里去那个人的好意,心里记着水手说的妇人丑事,她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去,本来从不骂人,这时正因等候祖父太久了,心中焦急得很,听人要她上去,以为欺侮了她,就轻轻的说:

“你个悖时砍脑壳的!”

话虽轻轻的,那男的却听得出,且从声音上听得出翠翠年纪,便带笑说:“怎么,你那么小小的还会骂人!你不愿意上去,要呆在这儿,回头水里大鱼来咬了你,可不要叫喊救命!”

翠翠说:“鱼咬了我,也不关你的事。”

那黄狗好像明白翠翠被人欺侮了,又汪汪地吠起来。那男子把手中白鸭举起,向黄狗吓了一下,“老兄,你要怎么!”便走上河街去了。黄狗为了自己被欺侮还想追过去,翠翠便喊:“狗,狗,你叫人也看人叫!”翠翠意思仿佛只在告给狗“那轻薄男子还不值得叫”,但男子听去的却是另外一种好意,男的以为是她要狗莫向好人叫,放肆地笑着,不见了。

又过了一阵,有人从河街拿了一个废缆做成的火炬,一面晃着一面喊叫着翠翠的名字来找寻她,到身边时翠翠却不认识那个人。那人说:老船夫回到家中,不能来接她,故搭了过渡人口信来告诉翠翠,要她即刻就回去。翠翠听说是祖父派来的,就同那人一起回家,让打火把的在前引路,黄狗时前时后,一同沿了城墙向渡口走去。翠翠一面走一面问那拿火把的人,是谁告他就知道她在河边。那人说这是二老告他的,他是二老家里的伙计,送翠翠回家后还得回转河街。

翠翠说:“二老他怎么知道我在河边?”

那人便笑着说:“他从河里捉鸭子回来,在码头上见你,他说好意请你上家里坐坐,等候你爷爷,你还骂过他!你那只狗不识吕洞宾,只是叫!”

翠翠带了点儿惊讶,轻轻的问;“二老是谁?”

那人也带了点儿惊讶说:“二老你还不知道?就是我们河街上的傩送二老!就是岳云!他要我送你回去!”

傩送二老在茶峒地方不是一个生疏的名字!

翠翠想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默的随了那火把走去。

文本二:

《边城》(话剧)第一幕

湖畔初会

[五月端阳,翠翠和祖父一同进城,到大河边去看划船。人很多,很拥挤,祖父却挤得不见了。]

翠翠(焦急地):爷爷怎么还不回来啊?他在哪里呢?(张望一阵,无奈地走到码头边,凝视着水中的白鸭)再过来些我就捉住你!

[水中的傩送敏捷地捉住了白鸭,湿淋淋地爬上岸,注意到岸上的翠翠]

傩送:你是谁?

翠翠:我叫翠翠!

傩送:翠翠又是谁?

翠翠:是碧溪岨撑渡船的孙女。

傩送:你在这儿做什么?

翠翠:我等我爷爷。我等他来好回家去。

傩送(一笑):等他来他可不会来,你爷爷一定到城里军营里喝醉了酒,醉倒后被人抬回去了!

翠翠:他不会。他答应来,他就一定会来的。

傩送(皱眉思忖了一阵):这里等也不成。到我家里去,(手指远方)到那边点了灯的楼上去,等爷爷来找你好不好?

翠翠(误会了傩送的好意,头一甩,生气地):你个悖时砍脑壳的!

傩送(笑道);怎么,你骂人!你不愿意上去,要呆在这儿,回头水里大鱼来咬了你,不要叫喊!

翠翠:鱼咬了我,也不关你的事!

[散漫的灯光下,翠翠和傩送四目相对,害羞地低下了头,含笑地走开了]

[不一会儿,有人打着火把走来]

傩送家伙计(晃着火把,大叫着):翠翠,翠翠!

翠翠(娇憨地嚷着):爷爷,爷爷,我在这里!你怎么现在才来,我等了你好久!(当看到举火把的人不是爷爷,不大高兴地)是我爷爷——碧溪岨撑渡船的让你来接我的?

傩送家伙计:不是,是我家二老。

翠翠:二老是谁?

傩送家伙计(吃惊地):二老你不知道?就是我们河街上的傩送二老!就是岳云!他要我送你回去!

翠翠:二老他怎么知道我在河边?

傩送家伙计(笑着):他从河边捉鸭子回来,在码头上看到你,他说好意请你上家里坐坐,等候你爷爷,你还骂过他!

[翠翠又吃惊又害羞,再也不说什么,默不作声地随着火把走去]

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.写吊脚楼上的人家、楼下船只上的热闹、水手谈话,表现了当地自然祥和的生活状态,为二老出场做了铺垫。 |

| B.“假若爷爷死了?”这一突然间冒出的可怕的念头,看似无来由,实际上是表现翠翠对祖父的依赖、担心。 |

| C.小说写翠翠与傩送见面,通过她的从吃惊羞涩,再到默然无语,可以看出她的微妙心理:后悔、懊恼、自责。 |

| D.话剧《湖畔初会》写翠翠与傩送的见面背景,只用了“端阳、划船、人多、拥挤”等,寥寥数语就交代清晰了。 |

| A.小说开头写河面、码头渐渐变得冷清,衬托了翠翠越来越焦急的心情,与前文的热闹形成反差,使文章富有节奏感。 |

| B.文中的黄狗形象忠诚又极富灵性,衬托了翠翠的天真、单纯,表现了人与物的亲密关系,使这里的风土人情充满和谐。 |

| C.“落日向上游翠翠家中那一方落去”运用环境描写,衬托翠翠想要回家的心理,也暗示了祖父年寿已高,未来暗淡。 |

| D.话剧“湖畔初会”省却了大量场景与人物心理的描写,只突出展现了原小说里主要人物之间的相见与冲突。 |

9.有人说,话剧《边城》“湖畔初会”里的画线句改编得不佳,请谈谈你的看法。

【知识点】 沈从文(1902-1988) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

胡顺之为浮梁县令,民臧有金者,素豪横,不肯出

府尝遣教练使诣县,顺之闻之,曰:“是固欲来烦扰我也。”乃微使人随之,阴记其入

顺之为人深刻无恩,至洪州,未几,病目,恶明,常以物帛包封乃能出。若日光所烁,则惨痛彻骨。由是去官,家于洪州。后以覃恩②迁秘书丞,又上言得失。章献太后临朝,特迁太常博士;又以覃恩迁屯田员外,卒于洪州。顺之

(选自司马光《涑水记闻·卷六》)

【注】①手力:官府中做杂役的小吏。②覃恩:广施恩泽,旧时多用以称帝王对臣民的封赏、赦免等。

10.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.乃命里正/聚藁自抵其居/以藁塞门而焚之臧氏/人皆逃逸/顺之悉令/掩捕驱至县/ |

| B.乃命里正聚藁/自抵其居/以藁塞门而焚之/臧氏人皆逃逸/顺之悉令掩捕/驱至县/ |

| C.乃命里正聚藁/自抵其居/以藁塞门而焚之臧氏/人皆逃逸/顺之悉令/掩捕驱至县/ |

| D.乃命里正/聚藁自抵其居/以藁塞门而焚之/臧氏人皆逃逸/顺之悉令掩捕/驱至县/ |

| A.里正,古代掌管户口和纳税的一种基层行政官职,与《促织》里“里胥”一样。 |

| B.租,旧指田赋或税赋。其义与“募有能捕之者,当其租入”之“租”意思相同。 |

| C.驿舍是古代用来供驿夫、驿长或往来官吏食宿的馆驿,又称“邮舍”或“传舍”。 |

| D.进士及第,古代科举殿试及第者之称,与“进士出身”“同进士出身”合称三甲。 |

| A.胡顺之最初并不想对臧家采取过激的手段,在一系列努力无果的情况下才使用了野蛮手段使其就范。 |

| B.对上级派来的官员,胡顺之因看不惯其做派而采取“特殊手段”予以法办,体现他无所畏惧的气概。 |

| C.胡顺之在洪州曾任金判之职,后来因在洪州患眼疾而告别官场,从此在洪州安家,并最终死于洪州。 |

| D.胡顺之是一个饱受争议的人物,通过他为官和居家时期的表现,可见此人对官场规则及百姓性格了解之深。 |

(1)教练使不胜其苦,因顺之过狱,呼曰:“令何不问我罪?”

(2)顺之为人深刻无恩,至洪州,未几,病目,恶明,常以物帛包封乃能出。

14.《宋史》中说范仲淹颇爱胡顺之之“能”,从文中看,他的“能”体现在哪里?请结合原文简要概括。

【知识点】 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

南阳春日十首(其四)

陈舜俞

花前惆怅转难平,屈指光阴已半生。

犹把此身尝患难,不知何日得功名。

未安去住千丝乱,已去悲欢一梦惊。

拟入醉乡销此恨,快风无故析春醒。

【注释】①陈舜俞:北宋庆历六年乙科进士,授光禄丞、秘书省著作佐郎等职,著名诗人。后任山阴县知县时因反对王安石青苗法遭贬,遂归乡。②醒:形容醉后神志不清。

15.下列对这首宋诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

| A.首联中“花前”的美景和难平的“惆怅”构成了鲜明的对比,突出了惆怅之情。 |

| B.诗人已是进士,“何日得功名”应为诗人期盼自己恢复官职,取得功绩和名声。 |

| C.尾联“无故”看似无理,实则借对春风吹人醒酒的埋怨,抒发无可排遣的愁绪。 |

| D.诗题是“南阳春日”,但诗中并未正面描写春景,诗人只是目睹春景有感而作。 |

【知识点】 即事感怀