黑龙江省哈尔滨市黑龙江省实验中学2022-2023学年高三上学期期中语文试题

黑龙江

高三

期中

2022-12-05

120次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、写作、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

《汉书》叙事,多收入历史人物文辞,成为一大特点。清人赵翼《廿二史札记》卷二有“《汉书》多载有用之文”条,其论曰:“晋张辅论《史》《汉》优劣,谓司马迁叙三千年事惟五十馀万言,班固叙二百年事乃八十馀万言,以此分两人之高灭。然有不可以是为定评者,盖迁喜叙事,至于经术之文,干济之策,多不收入,故其文简。固则于文字之有关于学问,有系于政务者,必一一载之,此其所以卷帙多也。”自《史记》《汉书》先后问世,探讨“史汉优劣”、比较“史汉高下”成为中国学术史上一个久论不衰的问题,论者或甲班乙马,扬马抑班,或在详细分析《史》《汉》叙事特点后提出不得以繁简定史之优劣的观点。赵翼此论进一步从载文的角度驳斥张辅之论,他以《汉书》各传与《史记》比对,认为那些《史记》所无而《汉书》增载者“皆系经世有用之文”,又指出《汉书》于汉武帝以后诸传也“多载有用章疏”,由此得出结论:“总计《汉书》所载文字皆有用之文。”

《汉书》载文入史,有其遵循的准则,而赵翼颇能体会并揭示出撰述者的匠心。以关于贾谊、东方朔文辞的载录为例。太史公在为《秦始皇本纪》所作的史论中,大篇幅地引用贾谊《过秦论》,用以说明强秦兴亡之势。《汉书》则将《史记·秦始皇本纪》《陈涉世家》的史论杂糅,置于《陈胜项籍传》的“赞”中,这都是借他人之论来表达己论的做法。《史》《汉》又皆有贾谊传,述其生平,载其辞赋。不过,从二书为贾谊本传所作的史论中可以看到,司马迁旨在抒发对屈原、贾谊“作辞以讽谏,连类以争义”(《史记·太史公自序》)之品行的仰追;而班固在总结贾谊政治思想得失之后,明确告知读者该篇载文的体例:“凡所著述五十八篇,掇其切于世事者著于传云。”《汉书·东方朔传》也大量地运用了载文方法,在该篇“赞”中,作者写道:“刘向言少时数问长老贤通于事及朔时者,皆曰朔口谐倡辩,不能持论,喜为庸人诵说,故令后世多传闻者……朔之诙谐,逢占射覆,其事浮浅,行于众庶,童儿牧竖莫不眩耀。而后世好事者因取奇言怪语附著之朔,故详录焉。”这是向读者说明,该传详细载录东方朔言辞,是由于世人多以奇异之论妄附于东方朔,故作者要通过详细地载文辨明“传所不记,皆非其实”(颜师古注)。可见,在《汉书》作者看来,处置得当的载文有益于实现史书叙事的实录旨趣。而从《贾谊传》《东方朔传》可以看出,《汉书》作者已经自觉地意识到文辞在叙述历史人物传记时的功用,并有意识地运用这项叙事方法。

《汉书》载文,使史事丰赡而不失典实之风。一向自负于文笔的范晔在评价《汉书》叙事时也称其:“赡而不秽,详而有体,使读之者壹壹而不厌,信哉其能成名也。”(《后汉书·班彪列传下》)《汉书》所载之文,不仅有诏令、奏疏、对策、辞赋、书信,还有反映民情民意的谣谚,后者颇能“以特殊方式反映民众的喜怒哀乐”(陈其泰《谣谚入史:班固<汉书>的功力》)。质言之,通过选载“有用之文”而增添史书叙事的丰富性,是《汉书》熟练运用的叙事方法,它反映出撰述者开阔的历史眼光,即通过选载“有用之文”展现出政治、经济、军事、文化等多方面历史内容。这是《汉书》构筑起秩序之美和结构之美的重要方面。

(摘自朱露川《谈谈史书叙事中的载文——从“<汉书>多载有用之文”说起》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.晋张辅以繁简定史之优劣,他认为司马迁以少总多,而班固则反之,从而认定司马迁比班固高明。 |

| B.清赵翼认为《史》文简是因迁喜叙事不喜政务;而《汉》文繁,是因班固将事关学问政务者尽数载之。 |

| C.《汉书》载文入史有其遵循的准则,即借他人之论来表达己论以及借文辞之美表达对传主品行的仰追。 |

| D.陈其泰认为,《汉书》中的所载之文以特殊方式反映了民众的喜怒哀乐,显示了班固《汉书》的功力。 |

| A.本文综合运用了引用论证、举例论证、对比论证,使文章行文摇曳多姿,既有文学性,又具严谨性。 |

| B.第二段运用总分总结构,论述了《汉书》载文有益于实现史书叙事实录旨趣的观点,要点清楚,文脉贯通。 |

| C.引述范晔、陈其泰的文字,旨在表达对汉书载文这种叙事方式的赞同:使史事丰赡而不失典实之风。 |

| D.作者在引述范晔用语时,特意冠以“一向自负于文笔”“也称其”等字样,意在表明汉书之叙事令人折服。 |

| A.《史记》《汉书》优劣之争,不管观点、立场如何,某种角度上都可以看成是对《汉书》的重视和赞美。 |

| B.班固自觉意识到文辞在叙述历史人物的功用,并有意识地、熟练地加以运用,显示出开阔的历史眼光。 |

| C.若未选载有用之文展现出政治、经济、军事、文化等方面历史内容,《汉书》的秩序美和结构美将大打折扣。 |

| D.本文作者对《汉书》叙事中的载文特点不吝赞美之辞,据此可以推断,他是不折不扣的抑马扬班派。 |

材料一:

中国的迅速崛起震撼了世界,正影响着整个国际格局和秩序的演变。要让世界真正读懂中国,我们必须建构全面的、透彻的、强势的话语体系,以中国人的眼光和话语来观察和评述自己的国家和外部世界。

“文明型国家”这个概念的提出,不仅可以解构西方话语对中国的主流叙述并揭示中国崛起的一些规律,更有利于进行国际政治制度的比较和预测,它甚至可以与西方主流话语进行对话、交锋乃至胜出。“文明型国家”指的是一个延绵不断长达数千年的古老文明与一个超大型现代国家几乎完全重合的国家,即中国。有人认为中国的崛起就是按照西方市场经济理论进行了改革,带来经济总量的提高,随着中国进一步的发展,它将越来越多地接受西方的各种理念及制度安排,最终被接纳为西方社会的成员。“文明型国家”的观点与此截然不同,它认为中国的崛起是一个“文明型国家”的崛起,它代表了一种不同性质国家的崛起,中国的发展有自身的规律和逻辑。

延绵不断长达数千年的中华文明的种种特质使中国这个现代国家与众不同。中国拥有超悠久的历史、超丰富的文化积淀,中国任何一个方面,都有上千年的历史。因此,我们古老文明形成的许多传统使得中国能融合古代文明与现代文明的长处。今天的中国是带着孔子、孟子、老子、庄子、荀子、墨子、孙子等伟大先哲重新回到世界中心的,是带着五千年伟大文明并汲取了包括西方文明在内的其他文明之长而重新回到世界中心的。“文明型国家”的文明基因太强大了,如果这样的国家要被全盘西化的话,它必定走向混乱、分裂乃至解体。

中国是以西方不认可的方式崛起的,并继续以西方不认可的方式迅速发展壮大。“文明型国家”的崛起也因此而分外厚重和精彩。中国崛起的主要原因是坚持了自己的发展道路,既学习了别人之所长,也发挥了自己的优势,特别是自身的许多传统与现代相结合所形成的优势,实现了一种对西方模式的超越。

(摘编自张维为《这就是中国:文明型国家》)

材料二:

党的十八大以来,我国加大国际传播能力建设力度,积极参与国际传媒市场竞争,取得重要成果。这也让中国这一负责任的大国形象较好地呈现在世人面前,赢得国际友人的认同和点赞。但我国在世界上有时仍然处于有理说不出、说了传不开的困境。讲好中国故事,传播好中国声音,是解决好“挨骂”问题的有效路径,也是中国国家形象自塑与他塑的关键所在。必须深刻领会、努力实践,向世界展现一个真实、立体、全面的中国,让世人更好地了解一个进入新时代、展示新作为的中国。

国家形象的塑造要求增强国际话语权。习近平总书记多次强调,创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音,增强中国话语的国际影响力。“文者,贯道之器也”。话语的背后是思想,是“道”。必须坚持独立自主的方针,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,更加鲜明地展现中国思想,更加响亮地提出中国主张,建构属于中国自己的话语体系。主动讲好构建人类命运共同体的故事,展示中国为世界作出的贡献,让国际社会更多地理解中国和平发展道路的内涵。

材料三:

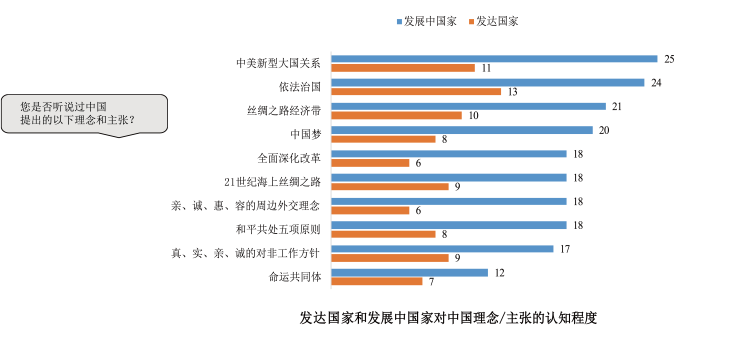

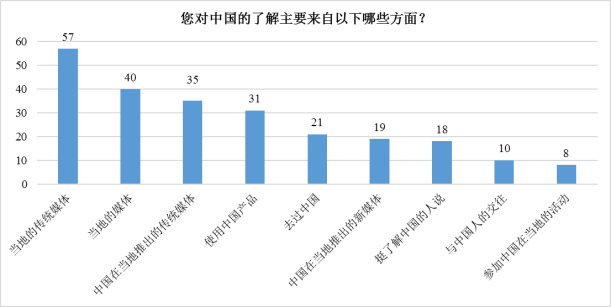

(图片摘自《【新闻眼】中国国家形象全球调查最新报告》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.因为“文明型国家”代表了中国与西方主流话语权的交锋和博弈,所以它必将有利于中国进行国际政治制度的比较和预测。 |

| B.中国只有不断加大国际传播的力度,积极参与传媒市场的竞争,才能更好地将中国形象呈现出来,进而赢得国际友人的认可。 |

| C.话语权决定主动权,传播力决定影响力。所以为了讲好中国故事,传播好中国声音,我们必须着力增强中国话语的国际影响力。 |

| D.中国主流媒体在各国的影响力和传播力不尽相同,因而造成了发展中国家的受访者与发达国家的受访者对中国的认知度不同。 |

| A.一个国家的崛起必须伴随文化的自信,如果当初中国不坚持走自己的道路,而对西方亦步亦趋,中国的命运必定面临重大危机。 |

| B.绵延数千年的古老文明是中国崛起的决定性因素,是它使中国成为了“文明型国家”,并最终实现了对西方模式的超越。 |

| C.我国虽然在国际传播能力建设中取得了重大的成果,但是也要正视其中存在的困境,并需要通过自塑和他塑的方式来解决这些问题。 |

| D.关于我国在海外的国家形象,一些研究已经能从传播受众、传播渠道等角度展开分析,为我国传播策略的改进提供参考。 |

那些消逝的歌

王开岭

“很多歌消失了。有些歌只有极少人唱,别人都不知道。比如一些学校的校歌。”

这是汪曾祺《徙》的开头。接下来,他提到了一首家乡校歌,很感人。当时我就想,后人再写不出这样的歌了。

“西挹神山爽气,东来邻寺疏钟。

看吾校巍巍峻宇,连云栉比列其中。

半城半郭尘嚣远,无女无男教育同。

桃红李白,芬芳馥郁,

一堂济济坐春风。

愿少年,乘风破浪,

他日毋忘化雨功!”

这是首了不起的歌,区区几十字,竞把学校地理、风物美景、男女平等的新潮、传统师道、成长励志和抒情——全收进去了。用今话说,即是爱本校、爱故里、爱国家、爱传统、爱时代……远近虚实,一首校歌应有的精神之义,尽在其中。

这是真正的校歌——本土本校之歌,我甚至想,一个外国人若懂汉语,单凭此歌在中国找到这家小学是可能的,汪先生说:“学校东边紧挨一个寺,叫承天寺。‘神山爽气’是该县‘八景’之一……‘爽气’是什么样的气,小学生不知道,只是无端地觉得很美。”

不懂词没什么,重要的是唱,唱它时的那股劲——那股昂首挺胸、热血沸腾的劲,那种亢奋和鲜美的精神状态。我想,那个叫汪曾祺的孩子在大幅度张合嘴巴时,或许常抬望天边的云,想象在很远很远之外、很久很久之后,自己和世界会是什么样子……

一首天天住在嘴边、响在耳畔的歌,终究是一粒种子,会在幼小的心里长出什么来的。就像江苏高邮的县立第五小学,孵出了汪曾祺。

邂逅汪曾祺的歌后,我即有个心愿,能否再遇几首老的小学校歌?从而让汪先生“玻璃般的童音”不那么孤单,我想给它配上几位“发小”。

不久前,去江苏海门,此地是鼎鼎大名的张謇故里。

张謇,何许人也?晚清立宪运动的骨干;民国政府的实业总长及农商总长;农工商俱全的大生资本集团之老板;大量慈善公益机构和数百家学校的捐资人……

1901年,张謇组建了中国首家股份制管理、资本化经营的大农业拓荒集团——“通海星牧公司”。眷念佣工子弟的成长,张謇不惜重金,于荒滩上创办“垦牧乡高等小学”。我读到了该校校歌——

“噫艰哉恳牧乡,

苇蒿螺蛤今粢梁……

崛兴兮千辛而万苦,

相劝兮日就而月将。

耕田读书兮百世良,

海有旭兮校有光。”

这首词既有沧海桑田的今昔对照,又有“梅花香自苦寒来”的劝学励志;既激越明亮,又不失忧患和督导。可谓贫贱之上的高贵,荒野之上的雅风。

“狼之山,青迢迢,江淮之水朝宗遥。

风云开张师范校,兴我国民此其兆。

民智兮国牢,民智兮国牢,

校有誉兮千龄始朝。”

这首在南通传唱了百年的歌,隶属于我国第一所民立师范学校——通州师范学校,作者即张謇。和前面的歌相比,除“少年中国”的使命感,它更强调“师范”与启智的关系,百年来的南通教育,直接受益于这栋孕育师资的母体。王国维曾在此授国文,陈师曾、欧阳予倩曾来此教绘画和曲艺。杨乐、李大潜、巢纪平等数十名院士,赵无极、袁运甫、袁运生等艺术家……便是在这歌声的薰风中成长起来的。

“教育为母,实业为父”,乃张謇一生的精神向导。

他不仅重视基础教育,还倡导职业技术培训,先后办了大生纱厂职工专科学校、纺织专科学校、铁路学校、吴凇商船学校,此外,还设女子学校、幼稚园、盲哑学校。其实,张謇还有着更大的乌托邦梦想,即把南通建成一个理想社会的试验区,用其自己的话说:“新新世界的雏形”。这么大的开支从哪儿来呢?自然是实业,1922年,张謇70岁时,大生集团有四个纺织厂,资产达900万两白银,同时还拥有近20家盐垦公司,这些都充当了他那些伟大构想、高尚事业的提款机和孵化器。

我忍不住感慨:“自古以来,中国人往往不是太实就是太虚,要么只顾坐而论道,要么忙于低头走路。文人往往思想力很强,行动力太弱……而张謇不,他知道怎么赚钱,知道为什么赚钱,知道怎样把钱花得精彩……他是文人的榜样,是商人的榜样,更是理想主义者的榜样!”

那晚,当地朋友陪我乘船夜游南通城,一路桨声,导游不断指指点点,每过一个桥孔,每逢一处旧式建筑,她都会轻轻说出那个人的名字……

不错,这座城市,是一个人的作品。

深夜,回到下榻的宾馆,打开新闻频道,看时代的今天又上演了什么,不出所料,依然是诡异的股市、疯长的,房价、城市拆迁和钉子户、和高考有关的争吵……

关掉电视,当世界的喧哗变回一面安静的黑屏,我突然特别怀念那个人,张謇。

有些人不该在光阴中消逝,有些歌不该在空气里失踪。

打开窗,海风特有的清凉袭来,楼下是万家灯火,是被张謇叫作“新新世界的雏形”的后来。

离开海门前,当地报纸采访:对海门有什么建议?

我笑笑说,希望海门的每栋中小学,都有一支自己的校歌,好一点的校歌。那种在风雨操场上天天唱的校歌,那种当成精神功课、晨钟暮鼓的校歌……

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章以汪曾祺《徙》中的一段感慨开头,自然引出对美好校歌的寻觅,与文末“我”的期望前后呼应。 |

| B.校歌之美不仅在于歌词的精神内涵,还在于唱歌时所体现的鲜美的精神状态,以及对孩子的熏陶渐染。 |

| C.垦牧乡小学校歌既激越明亮又不失忧患,作者以“贫贱之上的高贵,荒野之上的雅风”高度赞颂了其精神和艺术价值。 |

| D.通州师范学校孕育了无数栋梁之材,张謇创作这首学校的校歌意在向社会表达自己以“启智”为己任的人生理想。 |

9.题目“那些消逝的歌”蕴含着怎样的情感?请结合全文加以探究。

【知识点】 其他散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

恭帝义宁元年春正月,右御卫将军陈稜讨杜伏威,伏威帅众拒之。稜闭壁不战,伏威

(节选自《通鉴纪事本末·唐平江淮》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.宇文化及之发江都也/以杜伏威为历阳太守/伏威不受/仍上表于隋/皇泰主拜伏威为东道大总管/封楚王/ |

| B.宇文化及之发江都也/以杜伏威为历阳太守/伏威不受仍上表/于隋皇泰主拜伏威/为东道大总管/封楚王/ |

| C.宇文化及之发/江都也/以杜伏威为历阳太守/伏威不受仍上表/于隋皇泰主拜伏威为东道大总管/封楚王/ |

| D.宇文化及之发/江都也/以杜伏威为历阳太守/伏威不受/仍上表于隋/皇泰主拜伏威为东道大总管/封楚王/ |

| A.“伏威遗以妇人之服”与“托遗响于悲风”(《赤壁赋》)两句中的“遗”字含义不同。 |

| B.“举兵以讨化及为名”与“西举巴蜀”(《过秦论》)两句中的“举”字含义相同。 |

| C.“比至乌程”与“比去,以手阖门”(《项脊轩志》)两句中的“比”字含义相同。 |

| D.“法兴军数败”与“则胜负之数”(《六国论》)两句中的“数”字含义不同。 |

| A.杜伏威率领部众抵抗陈稜的讨伐,陈稜闭门不战,杜伏威就用女人衣服来羞辱他,并称他为“陈姥”,陈稜怒而率兵出战,结果被杜伏威打败。 |

| B.杜伏威挑选不怕死的士兵组成“上募”,对他们恩惠丰厚,凡是攻战往往命令他们在前,战后如果发现有后背受伤的就杀死,认为是其后退才被击伤的。 |

| C.沈法兴担任吴兴太守,听说宇文化及杀死隋炀帝反叛,就以讨伐宇文化及的名义攻占余杭、毗陵、丹阳等地,占据江南多郡,自封官职,设置百官。 |

| D.李子通向毛文深献计招募江南人冒充沈纶的士兵,在夜里袭击杜伏威的军营,杜伏威十分愤怒,派兵袭击沈纶,从此二人相互怀疑都不敢进兵。 |

(1)分遣诸将徇属县,所至辄下,江、淮间小盗争附之。

(2)子通入江都,因纵击纶,大破之,伏威亦引去。

【知识点】 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

水调歌头·送章德茂大卿使虏①

陈 亮

不见南师久,漫说北群空②。当场只手,毕竟还我万夫雄。自笑堂堂汉使,得似洋洋河水,依旧只流东?且复穹庐拜,会向藁街③逢!

尧之都,舜之壤,禹之封。于中应有,一个半个耻臣戎。万里腥膻如许,千古英灵安在,磅礴几时通?胡运何须问,赫日自当中!

【注】①宋孝宗淳熙十二年冬,章德茂以“大理少卿试户部尚书”身份出使金国,奉命向金世宗(完颜雍)行贺寿礼。②韩愈《送温处士赴河阳军序》:“伯乐一过冀北之野,而马群遂空。”后遂以“北群空”喻无人才。③藁(gǎo)街:本是汉代长安城南门内“蛮夷邸”所在地。汉将陈汤曾斩匈奴单于,悬首于藁街。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.上阕开篇“以论入词”,意味深长,虽很久不见南宋北伐军队,但也不要就以为南宋已没有能率师北进的人才。 |

| B.“当场只手”以下七句,运用反问和用典的手法,期望友人能捍卫堂堂使者的尊严,并期待南宋会有雪耻之日。 |

| C.下阕不写使臣贺寿的情形,而是宕开一笔,借古讽今以表达对南宋朝廷埋没人才的不满,言辞激烈,气象不凡。 |

| D.全词意脉贯通,风格上慷慨激昂,雄健豪放,这一点与其好友辛弃疾的词《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》颇为相似。 |

【知识点】 即事感怀