天津市青光中学2023-2024学年高三上学期第一次月考语文试题

天津

高三

阶段练习

2023-11-23

83次

整体难度:

适中

考查范围:

语言文字应用、阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、作文主题、写作

一、语言文字运用 添加题型下试题

阅读下面一段文字,完成下面小题。

“青白黄赤黑,东西中南北;五色的经纬,织出山与水。”2023央视兔年春晚,《满庭芳·国色》以曲为韵、以舞为语,织就出一场华美的视觉盛宴。“满庭芳”是词牌名,清徐筑《词苑丛谈》认为,该词牌取自唐柳宗元“满庭芳草积”的诗句,后代诸多文人都曾依此词牌写下( )的诗句,苏轼在《满庭芳·蜗角虚名》中云:“江南好,千钟美酒,一曲满庭芳”;李清照在《满庭芳·小阁藏春》中写下:“难言处,良宵淡月,疏影尚风流”。

《满庭芳·国色》分寻色、舞色、唱色三个段落,五种民族乐器与五种颜色、五位顶尖舞者相互对应、配合,将人间绝色吟之以曲,绘之以舞。桃红迎水袖、凝脂搭折扇、细叶载油伞、群青合翎子、沉香配宝剑……婀娜轻盈而又刚健有力的舞姿,动而不惊、静而不郁,表明了刚柔并济的中国艺术辩证法,凸显着生生不息的大国气象。节目将四十多种中国颜色的名称作为歌词配以国风旋律,让世界认识了那些充满独特东方审美情趣的中国色彩——苍烟落照、香炉紫烟、东方既白、藕丝秋半。世间至艳不过五彩,人间至美不过国色。这些色彩( )了千年的审美和智慧,如沧海遗珠,在历经岁月的洗礼之后变得更加( )。

国色出圈,文化破壁。中华传统文化是无尽的宝藏,如何将传统文化和当代技术完美结合,让青灯古卷重焕光彩,则成为历史留给我们的课题。

1.依次填入选文括号内的词语,最恰当的一项是( )| A.脍炙人口 凝结 熠熠生辉 |

| B.名噪一时 凝聚 熠熠生辉 |

| C.脍炙人口 凝结 琳琅满目 |

| D.名噪一时 凝聚 琳琅满目 |

| A.婀娜轻盈而又刚健有力的舞姿,动而不惊、静而不郁,表明了刚柔并济的中国艺术辩证法,诠释着生生不息的大国气象。 |

| B.刚健有力而又婀娜轻盈的舞姿,动而不惊、静而不郁,体现了刚柔并济的中国艺术辩证法,彰显着生生不息的大国气象。 |

| C.刚健有力而又婀娜轻盈的舞姿,动而不惊、静而不郁,表明了刚柔并济的中国艺术辩证法,彰显着生生不息的大国气象。 |

| D.婀娜轻盈而又刚健有力的舞姿,动而不惊、静而不郁,体现了刚柔并济的中国艺术辩证法,诠释着生生不息的大国气象。 |

| A.“日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之”出自姚鼎的《登泰山记》,以“赤”描摹日出时的色彩 |

| B.“又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎”出自司马迁的《屈原列传》,以“白”来凸显屈原的品德高尚, |

| C.“满地黄花堆积”出自李清照的《声声慢》,“黄花”指菊花,菊花之“黄”正是秋日的色彩。 |

| D.“过春风十里,尽荠麦青青”出自柳永的《扬州慢》,以“青青”写荠麦的长势旺盛,凸显扬州的繁华。 |

二、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一:

美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发活力。建功新时代,助力创新驱动,是新时代美育工作应有的价值遵循。

自古以来,中国便有着“以美立德”的传统审美教化思想,将完整的人格培育和提高人生修为作为美育的实质内核和目标。马克思将美育与历史进程、人的全面发展以及人类社会改造联系在一起,重视美的劳动性与人民性。马克思主义所提出的劳动创造美、美是人的本质力量的对象化等观点,为我们理解美育的价值提供了依据。美育的本质是在人类不断探求美的实践过程中,以“劳动创造美”促进“全民共享美”,进而推动实现人的自由全面发展。

马克思主义美育观所强调的促进人的自由全面发展,不应当只停留在物质实践层面的自由,更应当是精神生产层面的自由与解放。美育是非功利地以自由和创造力为特征的教育,是实现人的全面自由发展的多个维度中的重要一维,通过美育可以帮助主体不受束缚地、充分自由地展现精神智慧。在此过程中,人的主体性得以充分彰显,全面发展的个性化得到充分肯定,其创造性也得以充分自由地发展。

(摘编自毕小君、聂磊、于晓航《美育建功新时代》,《中国教育报》2022年12月)

材料二:

习近平总书记强调:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。没有美滋养的人生必然是单调的、干涸的人生。美育是审美教育,更是情操教育和心灵教育,有助于培养健全人格,促进人的各种能力全面、协调、和谐发展,作用不可替代。

人们越来越认同,要以美育人、以文化人,把美的种子播撒在孩子心中。引领少年儿童向美而行,首先应从自身做起,深刻认识美育之“用”。器识为先,必崇德明理;文艺其从,更启智润心。美育绝非“无用”,而是有实实在在的“大用”。物理学家钱学森雅好书画,园林学家、古建筑学家陈从周热爱文学,农业科学家袁隆平喜欢小提琴……许多名家大家在享受美的同时创造美,杰出的综合素养令人仰幕。美育之“用”,不仅在于掌握某种艺术技能等实际功用。于个人来说,美育有益于陶冶活泼敏锐之心灵、养成高尚纯洁之人格;对社会而言,美育关乎培养堪当民族复兴重任的时代新人。从人格养成、灵魂塑造的高度认识美育、对待美育,才能超越应试或传授技能的局限,摒弃功利化的美育倾向,不断优化美育环境。

(摘编自宁采《把美的种子播撒在孩子心中》)

材料三:

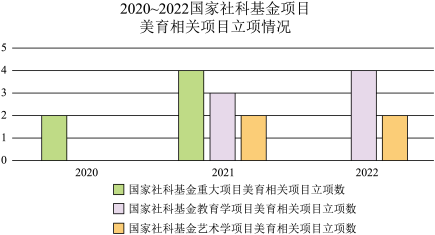

(数据来源:浙江东钱湖教育研究院《中国美育发展研究报告(2020-2022)》)

材料四:

“双减”的一个很重要的目的就是全面贯彻落实“立德树人、五育并举、全面发展的教育方针”,重构中国基础教育的良好生态。“双减”背景下,教育部门还在推动“双增”,即在减轻校内课业负担的同时,给学生提供更多参加户外活动、体育锻炼、艺术活动、劳动活动的时间和机会。用“双减”来带动“双增”,有利于提高学生的体育素养和审美素养。

美育之“重”,重在“做”。美育强调亲身体验,强调通过体验——看到的、听到的、触到的——获得属于自身的独特感受。美育是“另一种思维”的教育,既是感性的,也是理性的,而且这种“理性”,与我们以往理解的那种建立在科学之上的理性不同,它是“另一种思维”。科学的思维是求解性的,关注对现象原因的理解和探索性求解,强调共性、规律性,是内在的和抽象的,追求确定性答案,可进行真或假的客观性判断。而艺术的思维则是建构性的,关注现象本身和对现象的感受,强调自由的个性及具体性,是外在和具体的,追求开放性的非确定性答案,可进行好或不好的价值性判断。

美育之“重”,重在创造力培养。艺术教育是美育的重要途径,通识艺术教育的目的,就是要“成人之美”。在当下这个新时代,人有了一个新的挑战者,那就是人工智能。人工智能的存在和不断进步,让我们不得不重新认识“人”的价值,并将彻底刷新我们对“人力”的认识。人力的根本不再是劳动力,而是创造力。如何培养创造力将成为未来教育的根本问题和任务。因此,我们必须改变以往“重道理、轻感受,重理解、轻创造”的教育模式,大力提倡美育教育,这是促进改变的利器。

(摘编自朱永新《美育之“重”》,中国美育网2023年2月)

4.下列对材料相关内容的理解和分析不正确的一项是( )| A.中国自古以来便有“以美立德”的传统,通过审美教化,培育完整的人格,提高人生修为,以此作为美育的实质内核和目标。 |

| B.马克思美育观强调美育的本质是促进人的自由全面发展,我们在探求美的实践中,要以“劳动创造美”促进“全民共享美”。 |

| C.美育具有的作用是不可替代的,它是促进人的全面发展,培养人健全人格的最重要途径。 |

| D.美育的不断发展将会彻底刷新我们对“人力”的认识。人力的根本不再是劳动力,而是创造力。 |

| A.要把美的种子播撒在孩子心中,做少年儿童向美而行的引领者,就需要充分认识到美是有实实在在的“大用”的。 |

| B.从2021年到2022年,无论是在教育学项目还是在艺术学项目中,美育项目立项数量均明显上升。 |

| C.三年来,国家社科基金重大项目、教育学项目和艺术学项目每年均有美育项目立项。 |

| D.美育是感性教育,同时也是理性教育,而且这种“理性”,与我们以往理解的那种建立在科学之上的理性有异曲同工之妙。 |

| A.品味京剧《曹操》,读者在了解曹操一生戎马的同时也能深切地感受到曹操建功立业的抱负。 |

| B.欣赏海峡两岸各持的半部《富春山居图》,有助于我们坚定祖国完全统一的信心。 |

| C.3D技术、人工智能、全息影像等新技术的广泛应用催生出了新的文艺形式。 |

| D.观看舞剧《丝路花雨》,我们可以领略敦煌壁画之美,更能感受到中国和西域人民源远流长的友谊。 |

【知识点】 学术论文

三、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

王定国①诗集叙

苏轼

太史公论《诗》,以为“《国风》好色而不

今定国以余故得罪,贬海上三年,一子死贬所,一子死于家,定国亦病几死。余意其怨我甚,不敢以书相闻。而定国归至江西,以其岭外所作诗数百首寄余,皆清平丰融,蔼然有治世之音,其言与志得道行者无异。幽忧愤叹之作,盖亦有之矣,特恐死岭外,而天子之思不及报,以

又念昔日定国遇余于彭城,留十日,往返作诗几百余篇,余苦其多,畏其敏,而服其工也。一日,定国与颜复长道游泗水,登桓山,吹笛饮酒,乘月

今余老,不复作诗,又

与王定国书(节选)

苏轼

定国所寄临江军书,久已收得。二书反复议论及处忧患者甚详,既以解忧,又以洗我昏蒙,所得不少也。然所谓“非苟知之,亦允

文字与诗,皆不复作。近为葬老乳母,作一志文,公又求某书,辄书此奉寄。今日马铺李孝基送君谟③石刻一卷来,其后有定国题字,又动我相思之怀,作恶久之。数日前,沈达过此,亦云与定国熟,船中会话半夜,强半是说定国。

【注】①王定国:名巩,工诗。受苏轼“乌台诗案”的林连,被贬岭南。②眊眊:昏乱,糊涂。③君谟:宋代书法家蔡襄的字。

7.对下列句子中加点词的解释,| A.《国风》好色而不 |

| B.是 |

| C.以 |

| D.非苟知之,亦允 |

| A.乘月 |

| B.又 |

| C.眊眊 |

| D.甚得诗人 |

| A.昔先王之泽/衰然后变风发乎情/虽衰而未竭/是以犹止于礼/义以为贤于无所止者而已 |

| B.昔先王之泽衰/然后变风发乎/情虽衰而未竭/是以犹止于礼/义以为贤于无所止者而已 |

| C.昔先王之泽/衰然后变风发乎/情虽衰而未竭/是以犹止于礼义/以为贤于无所止者而已 |

| D.昔先王之泽衰/然后变风发乎情/虽衰而未竭/是以犹止于礼义/以为贤于无所止者而已 |

| A.①以其岭外所作诗数百首寄余,皆清平丰融 ②定国且不我怨,而肯怨天乎 |

| B.①特恐死岭外,而天子之恩不及报 ②又念昔日定国遇余于彭城,留十日 |

| C.①定国与颜复长道游泗水,登桓山,吹笛饮酒,乘月而归 ②其后有定国题字,又动我相思之怀 |

| D.①二书反复议论及处忧患者甚详 ②船中会话半夜,强半是说定国 |

| A.《王定国诗集叙》开篇引用太史公对《国风》《小雅》的评论,指出其局限,引出诗作“发于情止于忠孝”的传统 |

| B.作者评论王定国的诗歌,称赞他的“清平丰融之作”,有“治世之音”;但对他的“幽忧愤叹之作”则有否定之意 |

| C.王定国在两封军书中谈论到处于忧患时应注意的事,不仅帮助作者解忧,还帮助作者洗涤愚昧,让作者收获不小 |

| D.两篇文章都写到杜子美在困穷之中未尝忘君,以此来衬托王定国的心志气度 |

(1)余意其怨我甚,不敢以书相闻。

(2)穷山水之胜,不以厄穷衰老改其度。

(3)仆虽不肖,亦尝庶几仿佛于此也。

13.结合原文分析作者畏服王定国的原因。

【知识点】 苏轼(1037-1101) 应用类

四、古代诗歌阅读 添加题型下试题

题小松

李商隐

怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。

桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。

一年几变枯荣事,百尺方资柱石功。

为谢西园车马客,定悲摇落尽成空。

小松

杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

(1)下列对这两首诗的理解与赏析,

| A.《题小松》以桃李春日之盛对比小松孤秀,以桃李冬日之摇落对比小松青葱,以桃李的“枯荣事”对比小松的“柱石功”。 |

| B.从语言风格上看,《题小松》质朴平易,不同于《锦瑟》的含蓄委婉,体现出作者多样的诗歌风貌。 |

| C.《小松》中“出”字用的精妙,内容上写出松由小变大的生长过程,结构上起到承上启下的作用。 |

| D.《小松》后两句笔锋一转,连用两个“凌云”,写出小松长大后的挺拔之姿,发出深深的慨叹。 |

(3)两首诗借“小松”分别抒发了怎样的情感。

【知识点】 李商隐(813-858) 杜荀鹤 咏物言志

五、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)

(2)伏清白以死直兮,

(3)大学之道,

(4)后人哀之而不鉴之,

(5)古代诗文中常用“风雨”来抒发情感,荀子在《劝学》中则用“

【知识点】 名句名篇默写

六、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文章,完成下面小题。

张氏月洲村

南帆

①父亲为我取名的时候肯定没有想到,“张帆”遭遇如此之多的重名。多年前,正是因为某天突然发现另一些“张帆”也在杂志上发表文章,我立即决定赐予自己一个笔名干脆把“张”字拿掉,取名“南帆”。本名也罢,笔名也罢,无非称呼个人的符号,不必大惊小怪,我似乎从未真正将名字视为家族的徽号。那个时候,“家族”这个概念没有在心里留下印记。背起一副行囊,独自浪迹江湖,大漠风沙,长河落日,我意识不到身后存在一个张姓的家族——直到月洲村的出现。

②月洲村之行是一次例行的公务拜访,它位于福州市区几十公里外的永泰县。汽车沿着盘旋的山路驶向月洲村时,我丝毫未曾意识到与这个村庄的血缘关系。下车之后,周围有人告诉我,这是张姓聚居的村庄,而福州的张姓多半是从这儿出来的。我正忙着看河滩上摇曳的芦苇和路边李树上密密麻麻的粉白花朵,对这句话充耳不闻。一伙人说说笑笑地走到了张氏宗祠门口,一阵鞭炮突然炸响。噼里啪啦的鞭炮声中,村长郑重地送给我一部沉甸甸的张氏族谱。这本精装书籍握在手中的重量,突然让我意识到,周围这些面孔

③一种异样的感觉掠过内心。

④所有的人都这么说,月洲村之名来自桃花溪。一条清澈的溪流进入村庄后绕了个弯,仿佛蜿蜒出了一个“月”字,溪流两旁绿树杂

⑤我曾经见过一张月洲村芦川桥的相片。夕阳之中,一座三孔桥倒映在水面上,如同一张油画。那一天驾车进月洲村的时候曾经从桥上经过,桥面似乎显得狭窄。车子从公路拐进来,驶到它跟前时,还得稍稍倒车一下,否则角度太小,无法通行。我迟迟没有意识到,芦川桥的“芦川”与张元斡的《芦川词》《芦川归来集》之中的“芦川”是同一个词而作为宋词大师,这个张元斡,就是月洲村人。许多人津津乐道,宋、明、清三个朝代月洲村出了一个状元、两个尚书、近五十个进士;对于张姓的子弟说来,这算不上什么,而宋朝的张元斡,却是一个实实在在为月洲村增添重量的大人物。

⑥张元斡的词风激昂豪迈。许多人觉得,苏轼与辛弃疾之间就醒目地站着一个张元斡。他的两首《贺新邱》“梦绕神州路”和“曳杖危楼去”,不仅名垂词史,而且张贴在月洲村的墙上。站在村委会门口默诵张元斡的句子“天意从来高难问,况人情老易悲如许”“怅望关河空吊影,正人间、鼻息鸣鼍鼓”,内心忽然涌过一阵热浪。以前读过几首张元斡的词从未想到他或许是一个亲戚。当然,如同苏轼一般,这个亲戚也会有卿卿我我的缱绻,也写得出“寒犹在,衾偏薄,肠欲断,愁难著”“想小楼、终日望归舟,人如削”这种缠绵。

⑦“百忍堂”是张姓祖上一个著名的典故。大约是河南

⑧因此,张元幹慷慨悲凉、落

⑨父亲不记得祖父手里是否存有家谱,他无法证明我们的祖上究竟是不是来自月洲村,剩下的故事只能由我自己来补充,但这个悬念并不重要。月洲村有一个刚直不阿的士大夫张元幹,这就是认祖归宗的理由。某个清凉的季节,我想必还会再返月洲村,经过芦川桥进村,重新拜

(有删改)

16.文中加点字的读音全部正确的一项是( )| A.鸟鸣 |

| B. |

| C. |

| D.怒不可 |

| A.文章从作者的姓氏谈起,写自己一开始对张姓家族的认识不深,表达了“我”对忽略家族概念的深深愧意,自然引出了月洲村。 |

| B.文章开始反复写“我意识不到”“我丝毫未曾意识到”,后又写“突然让我意识到”,突出强调了张氏月洲村给“我”的情感冲击。 |

| C.作者不吝笔墨写张元幹投身于李纲麾下、主张抗金御敌、遭秦桧打压等内容,目的是为了介绍张元斡创作爱国主义词作的历史背景。 |

| D.“他遗传给我们一份大丈夫的血脉”,表达了作者对张氏月洲村和家族感情的升华。 |

| E.本文选材不受时空限制,自然、人文,历史、现实皆有触及;叙述、描写、抒情议论融为一体,表达方式丰富多样。 |

19.结合文本,阐述第⑧段结尾句“月洲村的张氏拥有另一份额外的庆幸:他遗传给我们一份大丈夫的血脉”的意蕴。

20.费孝通在《乡土中国·礼治秩序》一章中提出:“‘礼’并不是靠一个外在的权力来推行,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺,人服礼是主动的。”请结合作者拜访月洲村的经历,谈谈你对这一观点的理解。

【知识点】 中国现当代小说

七、整本书阅读 添加题型下试题

【知识点】 把握相关情节、内容 评价作品价值判断和审美取向

八、语言文字运用 添加题型下试题

费孝通在《乡土中国》一书中提出,世代定居的传统中国社区本质上是熟人社会。在熟人社会中,人们做事靠的

①不是金钱和利益,而是名声和面子

②不单是被罚,更是整个团队的耻辱

③不是赚钱致富,而是分辨善恶美丑

④不是商业和法治,而是道德和礼治

九、作文 添加题型下试题

近年来,“中国式”一词火爆出圈。高铁、5G彰显着“中国式速度”,“雪游龙”“北斗”注释着“中国式浪漫”,脱贫攻坚、“一带一路”体现着“中国式发展”……2022年,党的二十大更是将“中国式现代化”写入报告,以中国智慧,实现中华民族伟大复兴。

作为新时代青年,众多“中国式”带给你怎样的感悟与思考?请你据此写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不得泄露个人信息;不少于800字。

试卷分析

试卷题型(共 9题)

试卷难度

知识点分析

细目表分析 导出

| 题号 | 难度系数 | 详细知识点 | 备注 |

| 一、语言文字运用 | |||

| 1-3 | 0.65 | 一般词语 辨析并修改病句 文学常识综合 熟语(含成语) | 选择题组 |

| 22 | 0.65 | 连贯 表达准确 | 语言表达 |

| 二、现代文阅读 | |||

| 4-6 | 0.65 | 学术论文 | 非连续性文本 |

| 16-20 | 0.65 | 中国现当代小说 | 文学类-单文本 |

| 三、文言文阅读 | |||

| 7-13 | 0.65 | 苏轼(1037-1101) 应用类 | |

| 四、古代诗歌阅读 | |||

| 14 | 0.65 | 李商隐(813-858) 杜荀鹤 咏物言志 | |

| 五、名篇名句默写 | |||

| 15 | 0.85 | 名句名篇默写 | 混合默写 |

| 六、整本书阅读 | |||

| 21 | 0.65 | 把握相关情节、内容 评价作品价值判断和审美取向 | 简答(单) |

| 七、作文 | |||

| 23 | 0.4 | 传承与创新 责任 担当 价值理念 任务驱动型作文 | 材料作文 |