山东省淄博市部分学校2018届高三第二次模拟考试语文试题

山东

高三

二模

2018-05-11

51次

整体难度:

容易

考查范围:

作家作品、阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

隐私是人的一种独有的生存特性,同时也是人的一项重要权利。隐私蕴涵并体现了人的个性、人格、尊严、自由和价值维度。只要人有羞职心、自尊心,只要人有一定的独立性、个性、人就会维护自己的隐私。拥有隐私也是人与动物的又一区列。

私人生活空间是隐私寓居之所,也是隐私存在的条件和领域,隐私是存在于私人生活空间隐秘的私人事务、私人活动和私人信息,私人生活空间无论对于民主、自由与价值追求还是对于法制的构建都是必要的。关注隐私问题、重视隐私权的保护体现了社会文明进步的要求。隐私受到窥视和侵害,私人生活空间受到骚扰和挤压。人的尊严和权利就得不到保障。我国社会长期重整体轻个人,抹杀了个人作为社会存在的个性。隐私观念和隐私权意识是淡薄的,甚至在某种程度上是缺失的。随着社会发展和文明的进步,人的主体意识增强,人们对于私人生活空间范围内个人自由的追求越来越强烈,隐私问题日益得到社会关注。维护隐私权是人维护个人自由、尊严和价值的需要,也是对人的深层关注,是人类走向文明的表现。

网络隐私是存在于虚拟空间中的私人事物、活动和相关信息,网络隐私本身是一种新的隐私形式。在虚拟空间中,随着计算机技术的发展,人们隐私被窥视和侵害的几率越来越大,社会后果也越来越严重。“网络隐私无隐私”,在网络空间中人的私人生活空间极容易受到侵犯,隐私很容易遗失或被窃取。在网络这个“虚拟空间”中,可以实现私人生活空间和公共空间的二元交叠。在网络中,人可以建立私人生活空间,同时与他人进行互动。从逻辑上讲,虚拟空间的私人生活空间和社会公共空间在网络空间中清晰地分界得以实现。但是最安全的地方恰恰最危险,因为私人空间和社会空间的界限清晰,一旦私人生活空间被人闯入,隐私就可能暴露得一览无余。而在现有的技术条件下这恰恰是极容易办到的事情。(赵水忠在《谁偷窥了你的网络隐私》一书中全面地揭露了网络隐私泄露问题,一句话道出实质:“你浏览网络,网络也浏览你。”

网络在私人生活空间方面形成一个悖论一一一网络创造一部分私人空间就会丧失另一部分私人生活空间。“网络的发展有可能使我们的社会变成没有隐私的社会。”网络技术的发展对人隐私的侵犯日益成为显现和重要的社会问题。隐私作为人的重要权利,在虚拟空间中却可以被任意践路,人的价值、尊严也因此受到严重的挑战。在未来的发展中网络设备在社会生活中将无所不在,收集和分析个人信息的能力将以几何级数的速度增长。

网络隐私问题体现着高科技的应用与人发展的深层次矛盾,即工具理性与人文关怀之间的矛盾和冲突。人与技术之间的张力在不断加大。

(摘编自王治东《虚拟世界与私人生活空间———关于网络隐私的哲学文化思考》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.是否拥有隐私是人与动物的区别,因为隐私是人独有的生存特性,维护隐私是人的本能。 |

| B.网络技术侵犯使用者的隐私,现代社会网络的不断发展使社会变成没有隐私的社会。 |

| C.人类走向文明要求人们不断增强隐私意识,重视隐私权、维护隐私权、关注隐私问题。 |

| D.私人生活空间和公共生活空间的二元交叠离不开网络,网络既是安全的地方,也存在危险。 |

| A.文章第二段分别从隐私维护的重要性、隐私观念淡薄的原因、隐私维护的迫切性等方面,阐释了维护隐私权的意义。 |

| B.文章第三段分析了网络隐私受侵犯的原因,并引用赵水忠的话、论证了网络技术发展给隐私维护带来的挑战, |

| C.文章以隐私是人的生存特性和重要权利为立论前提,从现实空间和模拟空间两个维度论述了隐私泄露的危害。 |

| D.文章运用引证、对比论证、比喻论证的论证方法,由介绍抽象概念到阐述具体事实,逐层递进分析,逻辑缜密。 |

| A.如果人们的隐私意识和观念不是淡薄的,也没有缺失,那么有关隐私保护的问题就不会成为突出的社会问题。 |

| B.网络技术的发展对人隐私的侵犯日益严重,这警示我们,要加强对网络技术发展的监督、监管。 |

| C.网络创造一部分私人空间就会丧失另一部分私人生活空间,可见,在虚拟空间中人们的隐私在被保护的同时也会被泄露。 |

| D.网络隐私问题是工具理性与人文关怀之间矛盾的突出表现,这要求人们在现代化进程中也要注意维护人的尊严和主体利益。 |

家书 瞿秋白

前几天我得着北京来信———是畇弟的手笔,是今年三月间发的。他写着中国家庭里都还“好”。唉!我读这封信,又有何等感想!一家骨肉,同过一生活,共患难艰辛,然而不得不离别,离别之情反使他们的友谊深爱更沉入心渊,感切肺腑。况且我已经有六个月不得故乡只字。于今也和“久待的期望一旦满足”相似,令人感动涕泣、热泪沾襟了。

然而,虽则是如杜少陵所言“家书抵万金”,这一封信,真可宝贵;它始终又引起我另一方面的愁感,暗示我,令我回想旧时未决的问题。故梦重温未免伤怀呵。问题,问题!好几年前就萦绕我的脑际: 为什么要“家”? 我的“家”为了什么而存在的?一一一它早已失去一切必要的形式,仅存一精神上的系连罢了!

唉!他写着“家里好”。这句话有什么意思? 畇白,畇白,你或者是不愿意徒乱我心意罢了? 我可知道。我全都知道: 你们在家,仍旧是象几年前一一一那时我们家庭的形式还勉强保存着一一一那种困苦的景况呵。

我不能信,我真不能信……

中国曾有所谓“士”的阶级,和欧洲的智识阶级相仿佛而意义大不相同。在过去时代,中国的“士”在社会上享有特权,实是孔教徒的阶级。所谓“治人之君子”,纯粹是智力的工作者,绝对不能为体力劳动,“手无缚鸡之力”的读书人。现在呢,因为中国新生资产阶级,加以外国资本的剥削,士的阶级。受此影响,不但物质生活上就是精神生活上也特显破产状况。士的阶级就在从前,也并没正式的享有经济特权,他能剥削平民仅只因为他是治人之君子,是官吏。现在呢,小官僚已半文不值了,剥削方法换了,不做野蛮的强盗(督军),就得做文明的猾贼(洋行买办)。士的阶级已非“官吏”所能消纳,迫而走入雇佣劳动队里。那以前一些社会特权(尊荣)的副产物———经济地位,就此消失。并且,因孔教之衰落,士的阶级并社会的事业也都消失,自己渐渐的破坏中国式的上等社会之礼俗,同时为新生的欧化的资产阶级所挤,已入于旧时代“古物陈列馆”中。士的阶级于现今已成社会中历史的遗物了。

我的家庭,就是士的阶级,它也自然和大家均摊可怜的命运而绝对的破产了。

我的母亲为穷所驱,撒手人寰,出此宇宙,永远离开了我们。只有她的慈爱,永远留在我心灵中,——是她给我的惟一遗产。父亲一生经过万千痛苦,而今因“不合时宜”,在外省当一小学教员,亦不能和自己的子女团聚。兄弟姊妹呢,有的在南,有的在北,劳燕分飞,寄人篱下,——我又只身来此“饿乡”(指苏俄)。这就是我的家庭。这就是所谓“家里还好”!

问题,问题!永不能解决的,假使我始终是“不会”生活,——不会做盗贼。况且这是共同的命运,让它如此,又怎么样呢?

总有那一天,所有的“士”无产阶级化了,那时我们做我们所能做的!总有那一天呵……

一九二九年十一月二十六日

(摘编自《赤都心史》,有改动)

【注】瞿秋白(1899年1月29 日---1935年6月18日),生于江苏常州。中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日就义,时年36岁。代表作品有散文集《饿乡纪程》 《赤都心史》等。

《赤都心史》创作于1921-1922年初,1924年6月出版。记述作者在考察莫斯科时的见闻、描绘了十月革命胜利初期苏俄社会生活中新的生机。并记录了自己的思想演变过程。

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.关于“家书”,杜少陵说“家书抵万金”,作者已“六个月不得故乡只字”,所以,北京的来信令他“感动涕泣,热泪沾襟” |

| B.第五段从中国士的阶级跟欧洲智识阶级的不同入手,继而说明中国士的阶级“特显破产状况”,已成为历史遗物。 |

| C.本文是作者在考察莫斯科时给畇弟的一封回信,情感真挚、语言平实,多用口语和短句,富有时代色彩。 |

| D.北京畇弟来信中所写的“中国家庭里都还‘好’”的内容,引发了作者的感想及对中国“士的阶级”的思索和剖析。 |

6.文章最后一段有什么深层意蕴?结构上有什么作用?请结入全文进行分析。

【知识点】 瞿秋白(1899-1935) 其他散文

材料一:

“红色经典”是产生于二十世纪中国的一种特殊文化现象,以反映中国共产党领导下的革命斗争为核心,展现中国共产党领导下的民族独立解放的历史进程。“红色经典”肩负着历史叙述、时代精神建构和民族精神塑造的重任,在推动革命历史经典化、传播主流意识形态、整合民众思想、统一社会价值取向、塑造新生共和国威信、完善当前道德想象和建构当代人的历史认知等方面发挥了重要作用。“红色经典”的复杂文化内涵和巨大影响力使其在不同时代、不同文化语境中不断被解读和改编。

(摘编自段蕴恒《浅论红色经典的影视改编与重塑》)

材料二:

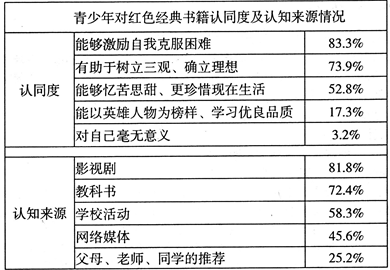

根据调查数据,90.8%的青少年学生认为自己对红色经典书籍有所了解,27.3%的学生认为自己非常了解红色经典。

(摘编自吴茜《青少年红色经典书籍阅读调查及出版建议》)

材料三:

红色经典,通常以“三红一创,青山保林”(《红岩》《红日》《红旗谱》《创业史》《青春之歌》《山乡巨变》《保卫延安》《林海雪原》)为代表,实际上是指中华人民共和国成立前后涌现出的一大批反映抗日战争、解放战争以及土地革命等时代巨变的文学作品。这批红色经典最初走向海外,外文出版社起到了关键的推动作用。在全世界最大的读者网站Goodreads上,今天仍然能够看到世界各地的读者对于这批红色经典的评论。一位37岁的美国女图书管理员认为《林海雪原》内容有趣、十分吸引人,并为书中的人物精神所感动,该书让美国读者对故事发生的中国时代背景有了一定的理解。美国弗吉尼亚大学的东亚研究中心主任罗福林教授今天仍然向该校研究生、本科生们推荐《林海雪原》一书,他认为《林海雪原》等红色经典是中国文学的代表,通俗易懂。来自美国、加拿大和印度等国的130位读者对《青春之歌》给予了高度评价,有位印度的读者在留言中表达了感激之情:“《青春之歌》这本书让我进入了共产主义文学的世界。它将我带入文学的大门,因此在我心中有特殊的地位。这本书我至少读了5遍,我之所以阅读中国文学,都是因为受它的影响。”

(摘编自何明星《红色经典在世界的传播》,2017年11月8日《人民日报(海外版)》)

材料四:

2018年春节,实景影画剧《红色娘子军》在三亚首映。沉浸在热带雨林中的观众坐在移动座椅上,穿越回到1931年的海南岛,五指山上、万泉河边,红色娘子军追求光明与自由的战火时光一一呈现……

“红色娘子军”是经典故事,与之有关的电影、芭蕾舞等都已家喻户晓。制片方以实景影画剧的形式,将它还原回原生背景——以海南热带雨林为环境意象,以静谧宽广的万泉河水为情感符号。整台演出通过红色娘子军寻找光明与信念的烈火青春、浴血奋战的激烈战争场面,表现出壮烈而又昂扬的娘子军精神。这个家喻户晓的红色经典,以新时代人民群众喜闻乐见的形式,焕发出新时代的新内涵,获得新生命力。无疑,它今天为我们提供的是将改革开放进行到底的新动能,是追求美好生活的新动力。可以说,制片方和三亚所进行的这条将红色文化与实景演艺相结合的新路子为深度整合红色资源、盘活红色文化提供了新可能。

(摘编自罗明标、朱红军《红色经典的新演绎》,2018年3月1日《人民日报>)

7.下列关于青少年对红色经典书籍认同度及认知来源相关情况的理解,不正确的—项是( )| A.大多数青少年学生认为对红色经典书籍有所了解,52.8%的受访者认为“能够忆苦思甜、更珍惜现在生活”。 |

| B.青少年学生普遍认同红色经典书籍的教育价值,认为阅读红色经典书籍“对自己毫无意义”的只是极少数人。 |

| C.调查数据显示:一半以上的青少年学生认为自己认知红色经典的来源为影视剧、教科书、学校活动。 |

| D.调查数据显示:三成以上的受访者认为“父母、老师、同学的推荐”是自己认知红色经典书籍的来源。 |

| A.“红色经典”是产生于二十世纪中国的一种特殊文化现象,它具有复杂文化内涵和巨大影响力,至今仍发挥重要作用。 |

| B.外文出版社推动了红色经典走向海外,在全世界最大的读者网站Goodreads上,现在仍然能够看到世界各地读者的相关评论。 |

| C.从Goodreads上可知,红色经典传播到海外,也感动了美国读者,能够让美国读者理解中国当时的背景和现在的生活。 |

| D.至少读了5遍《青春之歌》的印度读者表达了感激之情:它让我进入了共产主义文学的世界,将我带入文学的大门…… |

| E.实景影画剧《红色娘子军》使观众穿越回到过去,在五指山上、万泉河边,与红色娘子军一起为追求光明与自由而奋战。 |

二、文言文阅读 添加题型下试题

王信字诚之,处州丽水人。既冠,入

(节选自《宋史·王信传》)

【注】①宋代所设的敕令所是编纂整理各种行政命令的机构。删定官是类似从事校对业务的工作人员,为八品。②改秩,指改变官吏的职位或品级,多指提升。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.时温州饥疫/议遣官振救之/父老愿得信任其事/守不欲以烦/信请益力/信闻之/欣然为行遍至/病者家全活/不可胜记 |

| B.时温州饥疫/议遣官振救之父老/愿得信任其事/守不欲以烦信/请益力/信闻之/欣然为行遍至/病者家全活/不可胜记 |

| C.时温州饥疫/议遣官振救之父老/愿得信任其事/守不欲以烦/信请益力/信闻之/欣然为行/遍至病者家/全活不可胜记 |

| D.时温州饥疫/议遣官振救之/父老愿得信任其事/守不欲以烦信/请益力/信闻之/欣然为行/遍至病者家/全活不可胜记 |

| A.太学是中国古代中央官学,是中国古代教育体系中的最高学府。宋代太学隶属国子监。 |

| B.古代科举制度中参加中央政府考试者称为进主,进上第是录取进士时按成绩排列的等第。 |

| C.学田,指书院和州县官办学校所用的田地,设学田以赡学的制度,创始于宋代。 |

| D.古代官员正常退休叫作“致仕”,与此意思相近的还有“致事”“致政”“休致”等。 |

| A.王信为人审慎,严谨认真。朝廷有些自相矛盾的法令,他对其一一厘请;在涉及官员职务变动时,他非常仔细地检查官员的履历。 |

| B.王信为官耿直刚正。他担任考功郎官期间,吏治清明,对疑案认真审阅,并且对官员只顾眼前的利益的行为严厉批评。 |

| C.王信善于思考,敢于直言。在对待逃亡士兵、忠顺的官员、训练的职责等方面,他提出了很多建议; 他论奏不避权贵,遭到很多人的嫉恨。 |

| D.王信重视民生。他重视屯田,兴修水利,让饱受水害的田地变得物产丰腴; 他筑堤坝、买学田、立义冢,很受百姓爱戴。 |

(1)敌情不可测,和议不可恃,今日要当先为自备之策,以待可乘之机。

(2)信草屦徒行,虽疾风甚雨,弗避也,由是得寒湿疾。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

念奴娇·中秋①

苏 轼

凭高眺远,见长空万里,云无留迹。桂魄②飞来,光射处,冷浸一天秋碧。玉宇琼楼,乘鸾来去,人在清凉国。江山如画,望中烟树历历。

我醉拍手狂歌,举杯邀月,对影成三客。起舞徘徊风露下,今夕不知何夕?便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼。水晶宫里,一声吹断横笛③。

【注】①该词作于元丰五年八月十五日,黄州。②桂魄:月亮的别称。古人称月为魄,又传月中有桂树,故称月亮为“桂魄”。③水晶二句:李肇《唐国史补》记载“李牟吹笛天下第一,月夜吹之,甚为精壮,豪气喷薄,山河可裂……”

14.下列对这首词的赏析,不恰当的两项是( )| A.词的前三句写作者置身高楼,凭高望远,所以视野开阔,长空显得辽阔无边,毫无尽处,引人入胜。 |

| B.作者由晴空写到明月,月亮升上天空,月光照射的地方,整个秋天的碧空都沉浸在清冷之中。 |

| C.作者想象月宫中有琼楼玉宇,仙女们乘飞鸾自由来往,这几句和“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”表达的情感一致。 |

| D.作者想象着从月宫往下界眺望,秀丽的江山像图画那样的美,烟树历历在望,突出了本词中秋思乡的主旨。 |

| E.“举杯邀月,对影成三客”化用了李白“举杯邀明月,对影成三人”的诗句,为这首词增添了浪漫色彩,给人奇妙之感。 |

【知识点】 苏轼(1037-1101) 词解读

四、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)杜甫《登高》中“

(2)《永遇乐·京口北固亭怀古》中作者登高望远,首先想到孙权这位著名的历史人物,不禁感叹“

(3)《岳阳楼记》中作者用“

【知识点】 名句名篇默写