材料一:在继承前代的基础上,宋代的文化消费更加繁荣。宋代文化相对普及,读书人扩展至社会的各个阶层不仅是士人,也有农人、商人、女性、蒙童、武将等。……因为歌舞百戏演出形式的开放性及内容的娱乐性,各个阶层和各个行业都成为其受众。…宋代旅游者也涉及各个阶层,构成一幅全民游乐图。……宗教贵族化色彩逐渐淡化,宗教更加深入社会生活,不论穷富,信徒们心甘情愿花费大量的时间、精力和金钱去获得慰藉、满足和充实。……作为一种特殊信仰,占卜在宋代社会盛行不衰,各个阶层都热衷于此。至于艺术品、奇花异石、钟鼎铭器等无一例外地走向市场,成为文化消费品。

材料二:到18世纪中期英国男人的识字率达到60%,女人的识字率达到40%,英国人具备了消费文化品的基础。……到17世纪晚期,英国开始形成一个数量庞大的中等阶层,在强劲购买力和模仿消费的推动下,英国中等阶层十分热衷于文化消费。……正是这种高度的商业化,从而极大地推动了文化的生产和消费。……咖啡屋俱乐部和酒馆协会参与了生产文化的所有过程,艺术和想象作品的创作,这些场所成为英国文化消费的策源地。……到18世纪,文化艺术、大众音乐会、戏剧消费成为大众的财产,成为商业化的文化消费。18世纪的英国文化消费出现繁荣局面,这也正是英国走向现代化的标志之一,与工业革命一道为社会转型奠定了坚实的基础。

——整理自李新宽《18世纪英国文化消费的繁荣及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代文化消费繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪英国文化消费不断繁荣的原因。并说明英国与中国宋代文化消费相比的差异。

相似题推荐

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一 “开窗见河,出门过桥”的江南水乡双林镇,元明以来,史载“吴丝衣天下,聚于双林。吴、越、闽、番至于海岛,皆来市焉。五月载银而至,委积如瓦砾。”“吾镇之乡村无不栽桑”,“近镇数村,以织绢为业,男子或从事绞线,常出市买丝卖绢”。外来商人形成规模,出现了泾县会馆、宁绍会馆等。随着外来定居的商人通过家族繁衍和科举考试成为本地的缙绅,地缘关系和血缘关系都较前大为减淡。士绅并不像某种“经纪”或者“代理人”,他们似乎在这个官府不在场的地方扮演着官府的角色。崇善堂等地方慈善组织逐渐向地方自治组织转化,基于共同利害的社区认同开始形成。

——据赵世瑜《市镇权力关系与江南社会变迁》等

材料二 中世纪晚期以来,几乎所有威尼斯人都是商人,他们的活动使得地中海的商业网络扩大,甚至进入中亚、印度和中国去寻找商业机遇。威尼斯货币是当时欧洲普遍流通的货币。银行家们向从事远距离贸易的商人发放信贷凭证,商人们发明了分散商业投资的新方法,有限责任促进了商业合伙关系的形成。关于债务、破产等的商业习惯法得到推广。威尼斯还成立了城市共和国,他们自己管理城市事务。每一种公共设施都可在威尼斯找到典范:退休公务人员的年金制,对孤寡的照顾,医院的医疗福利制度等等。威尼斯作为“自由的长女,闪烁着自由之光的童贞城市”,堪称世界上早期第一个近代化(城市)国家。

——据[美]本特利《新全球史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较双林镇和威尼斯城市发展特点的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析以双林镇为代表的江南市镇和以威尼斯为代表的意大利城市对两国社会转型影响不同的原因。

【推荐2】阅读材料,回答问题。

材料一

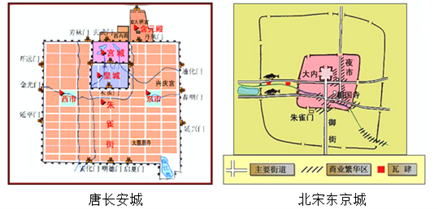

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相街,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨辑,联翩方栽,钰鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,是当时世界人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准·教学设计示例》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,从功能、规模等角度指出北宋东京城市发展的趋势。

材料二近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区,其中香港、青岛等长期被列强占据;上海、天津、汉口等被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区;近代工矿企业、商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起;郑州、石家庄等因地处铁路沿线导致较大的发展。帝国主义的侵入把大批商品送进来,只能使人失业,不能使人得业。帝国主义的商品冲击了农村手工业,制造了众多的游民无产者,而新式工厂发展滞后,无力吸收多数游民无产者。“外国商品来得越多,制造游民无产者的功用便越大;中国工业发达越慢,吸收游民无产者的能力越小”。

——朱绍侯《中国古代史·中册》

(2)根据材料二中并结合所学知识,分析中国近代新兴城市的特点并分析其影响

材料一 都城是一个国家或政权的重要象征,中国古代把营建都邑视为“国之大事”。据《续资治通鉴长编》卷十七记载:976年,宋太祖西巡洛阳,有意迁都洛阳甚而长安,“吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也”。都指挥使李怀忠献言道:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛,都下兵数十万人,咸仰给焉。陛下居此,将安取之?且府库重兵,皆在大梁(开封),根本安固已久,不可动摇。若遽迁都,臣实未见其便。”后来,在晋王赵光义的进一步劝阻下,宋太祖搁置迁都之事。

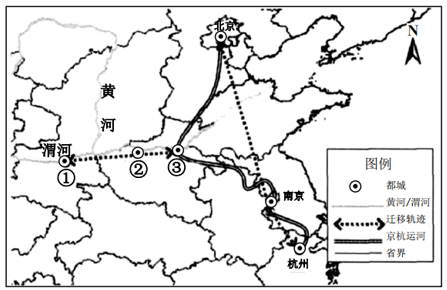

材料二 中国三千年来的都城变迁,用两条线就能划出个大概。第一条 从周朝至北宋时期,……第二条 从北宋至今,……。开封作为北宋都城,是中国都城变迁的重要过渡。下图为周朝至北宋、南宋至清朝时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹。

——摘编《都城的分布变迁研究》等

材料三 核心区作为一种政治地理学概念,是指国家内最重要的政治区或经济区所在,是在国家政治事务中发挥着支配作用的中心区位。中国古代的核心区在空间上经历了一个大尺度的运移过程,从早期的长安型到后期的北京型。中国历史上的核心区首先是政治上的重心,并不一定与经济重心相吻合,正如首都尽力向经济区靠拢,并不一定与经济区相吻合一样。封建时代的核心区是借助于强大的中央集权制,维系政治区与经济区之间的联系的。

——摘编自刘沛林《中国历代核心区的迁移及发展趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,北宋君臣“迁都之议”针对的是怎样的社会局势?并指出古代都城选择重点考虑的因素。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,指出北宋都城开封在图中的位置(填写代号),概述西周至清朝三千年间主要王朝都城的迁移轨迹。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明中国古代后期核心区的突出特点。(联系具体史实进行说明)

材料一 1825年,英国爆发了资本主义世界的第一次经济危机。不断扩大商品市场、增加廉价原料供应,成了英国资本主义继续发展生死攸关的问题。英国国内旧的保护关税的制度问题则日益与之不适应。1776年,亚当•斯密出版了《国富论》,尖锐地抨击了重商主义的保护政策,提出以“自由贸易”来代替以前的商业竞争。1852年,“国会以468票对53票正式通过自由贸易原则”。

——摘编自李自更《试论英国自由贸易政策》

材料二 西方列强对我国进口税规定了“值百抽五”的统一低税率。在19世纪40年代到20世纪20年代的很长一段时间内,由于物价上涨,“值百抽五”的税率虽经四度修订,但实际税率仍未达到3%,即使在1901年《辛丑条约》对税则进行修订后的最初几年里,也从未超过4%……从大量的数据、翔实的资料看,处于低关税条件下的近代中国,进出口数额有了巨大的增长,进出口商品结构有了重大改变,丝、茶、制糖、陶瓷等传统手工业改造变迁,机器制造业、矿业和公用事业等兴起。

——摘编自冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英国确立自由贸易原则的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国近代低关税对本国经济发展的影响。

展览一:东西方科技

牛耕 |  蒸汽机 |  清朝战船 |  英国战船 |

(1)观察以上两组中外对比图片你有哪些认识?有观众认为,上述图片展示中,最先进最核心的技术是蒸汽机,它是工业革命中最伟大的发明,结合所学,请你以解说员的身份,以该观点为中心为蒸汽机写一段解说词。

展览二:中外思想集锦

| 黄宗羲《明夷待访录》 | 卢梭《社会契约论》 |

古者以天下为主,君为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰“此我产业之花 息也”。然则为天下之大害者,君而已矣。 古者以天下为主,君为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰“此我产业之花 息也”。然则为天下之大害者,君而已矣。 |  我们就会发现社会公约可以简化为如下的词句:“我们每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下,而且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。” 我们就会发现社会公约可以简化为如下的词句:“我们每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下,而且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。” |

(2)请指出展览二中两位思想家的共同主张及本质区别。你认为中国的新思想不能像欧洲的思想潮流那样对历史进程产生巨大影响的因素主要有哪些?

展览三 中外名画欣赏

《清明上河图》 |  《蒙娜丽莎》 |

(3)法国艺术评论家丹纳说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代精神和风俗概况。”这是艺术鉴赏的基本要求,请你欣赏展览三中两幅名画,为其中一幅撰写作品简介。(内容必须包括:作者、艺术风格或流派、时代特征)

材料一 人们可以通过各种合法或不合法的手段跻身权贵阶层,很多商人成功的参加了科举考试,得到在政府机构工作的资格。贸易也取得了很大发展,包括海外贸易在内。手工业崛起了,很多人掌管着几乎具有垄断地位的工场,部分人有多个工场,这些工场拥有500多名工人。780年开始,中国的经济可以被视作货币经济,越来越多的赋税以货币形式征收,农民被迫进入城镇赚取现金缴纳赋税,他们为手工业提供了劳动力,而这反过来又促进了城市的迅速扩张,然而真正的资本主义仍旧付诸阙如,尽管到12世纪末期似乎具备了所有前提条件。

——摘编自艾伯华《中国通史》

材料二 一个社会要能形塑有效合理的企业组织是成就资本主义经济的要素。相对而言,美国、日本比较能自发地促成这样的企业组织,而法国、意大利、台湾和香港等则较无法组成这样的企业组织,关键是这些国家或地区在经济发展之初,都是以家族为基础,凝聚出有效的企业经营组织。美、德、日等社会随后能自发的发展出超乎家族团体的大型企业组织,而法、意、台湾等地则无法如此,就算有大型企业组织也常是凭借国家干预而成,并非由社会内部自发促成。

——摘编自福山《信任:社会道德与繁荣的创造》

(1)根据材料一,结合所学知识说明中国到12世纪末具备了“资本主义所有前提条件”的表现。

(2)依据材料,联系所学知识说明美国与法国促进资本主义经济发展的不同表现及原因。