材料一

| “仁者爱人” | 《论语》 |

| “上好礼,则民莫敢不敬上好义,则民莫敢不服” | 《论语》 |

| “亲亲而仁民,仁民而爱物“ | 《孟子》 |

材料二 明清之际的士大夫,由于饱受国破家亡的沧桑巨变,对学术的认识发生了质的飞跃。他们深刻体会到理学空谈误国,八股科举害人的实质,对中国君主专制制度进行了深刻反思,提出了许多具有启蒙意义的思想观念。

——曹德本《中国政治思想史》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子的核心思想和孟子的政治思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,列出明清之际的思想家提出的具有启蒙意义的思想观念。

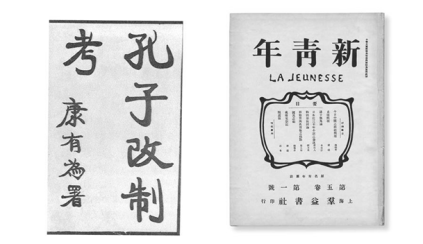

(3)材料三分别反映了中国近代史上的哪两次重大运动?结合史实说明传统儒学在这两次运动中的境遇。

相似题推荐

——伏尔泰《哲学辞典》

材料二 应该看到,科学和艺术在中国没有任何进步,这个民族既无高大的建筑,也没有美丽的雕像,更无诗歌、音乐、绘画和雄辩术。

——狄德罗《狄德罗全集》

(1)孔子思想的有哪些?

(2)伏尔泰和狄德罗对中国文化的评价有何不同?你如何看待这种不同?

(3)综合上述材料,谈谈你对中国传统文化的认识。

材料一 “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣

——《孟子》

(1)依据材料一归纳中国孟子的为政思想和具体的为政措施

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?结合材料二和所学知识,说明实现“办法不同”的主要原因。

材料三 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。

——摘编自段炳林《世界当代史》

(3)结合所学知识分析材料三现象出现的原因和最终导致的社会后果。

材料四 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(4)指出材料四中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期在国计民生方面取得成就的原因。

材料一 星队(坠)木鸣,国人皆恐。曰:走何也?曰:无何也!足天地之变,阴阳之化,物之罕至者也.怪之,可也;而畏之,非也。夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见,是无世而不常有之.上明而政平,则是虽并世起,无伤也;上閣(暗)而政险,则是虽无一至者,无益也。

——荀子《天论》

材料二 陛下发德音,下明诏,求天命与惰性,皆非愚臣之所能及也.巨谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以现天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之致,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之,事在强勉而已矣。

——董仲舒《天人三策》

材料三 生有生之理,死有死之理,治有治之理,乱有乱之理,存有存之理,亡有亡之理。天者,理也,其命,理之流行者也……违生之理,浅者以病,深者以死.人不自知而自取之,而白昧之……夫国家之治乱存亡,亦如此而己矣。

——王夫之《读通鉴论》

请回答:

(1)据材料一概括荀子的自然观。结合所学,指出荀子政治主张。

(2)据材料二,归纳董仲舒的思想主张及其目的。

(3)据材料三,指出王夫之认为国家治乱存亡的关键因素及其思想特点。

(4)综合上述材料,指出不同时期儒学家探讨的共同主题和出发点。

【推荐1】中国传统“天下”观经历了历史演变。

材料一 先秦时期,有关“天下”的一些论述:

| 方行天下,至于海表,罔有不服,以觐文王之耿光,以扬武王之大烈。 |

| 普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。 |

| 职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民与其财用。 |

材料二 《春秋公羊传·隐公元年》:“何言乎王正月?大一统也。”徐彦疏:“王者受命,制正月以统天下,令万物无不——皆奉之以为始,故言大一统也。”“大”,重视、尊重;“一统”,指天下诸侯皆统系于周天子。后世因此称统一王朝的统治为“大一统”。

材料三 黄宗羲重新建构了中国思想传统中的天下观,在他看来,天下是天下百姓的天下,而不是皇帝的“囊中之物”。从“为天下非为君也,为万民非为一姓也”的观念出发,强调君臣应该合理分配职权,共治天下。在他看来,理想的社会应该是“以天下为主,君为客”。遗憾的是,现实的社会往往却是“君主为主,天下为客”。这样的专制君主,“以天下之利尽归于己,天下之害尽归于人”。黄宗羲激愤地说:“为天下之大害者,君而已矣!”对君主专制进行了前所未有的猛烈批判!

——摘编自刘勇强编著《集成与转型——明中叶至辛亥革命的精神文明》

材料四 以下为王建朗、黄克武主编的《两岸新编中国近代史.晚清卷》第二十三章的部分标题

(1)依据材料一、材料二并结合所学,概括先秦时期“天下”观的内容,并分析其对秦汉历史的影响。

(2)依据材料三,结合所学,说明黄宗羲“天下”观的含义,并分析其形成的背景。

(3)依据材料,结合所学,说明晚清时期国家观念的变化及其历史影响。

材料一 故有明主忠臣产于今世,而散领其国者,不可以须臾忘于法。……使吏非法无以守,则虽巧不得为奸;使民非战无以效其能,则虽险不得为诈。……夫爱人者不阿,憎人者不害,爱恶各以其正,治之至也。臣故曰:法任而国治矣。

——《商君书·慎法》

材料二 为政以德,不是欲以德去为政,亦不是决然全无所作为,但德修于己而人自感化。然感化不在政事上,却在德上。盖政者,所以正人之不正,岂无所作为。但人所以归往,乃以其德耳。故不待作为,而天下归之,如众星之拱北极也。

——《朱子语类·卷23》

材料三 论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。自非法之法(一家之法)桎梏天下人之手足,即有能治之人,终不胜其牵挽嫌疑之顾盼,有所设施,亦就其分之所得,安于苟简,而不能有度外之功名。使先王之法(天下之法)而在,莫不有法外之意存乎其间。其人是也,则可以无不行之意;其人非也,亦不至深刻罗网,反害天下。故曰有治法而后有治人。

——《明夷待访录·原法》

请回答:(1)据材料一,概括商鞅的观点,并说明理由。

(2)据材料二,指出朱熹对“为政以德”的理解,结合所学知识说明其影响。

(3)据材料三,指出“非法之法”的弊端何在?黄宗羲批判“非法之法”根本目的是什么?

(4)综合上述材料,谈谈你对治国理念的认识。

材料一 “仁者爱人,爱有差等”。“己所不欲,勿施于人。”

材料二 古者圣王之为政,立德而尚贤。

材料三 不尚贤,使民不争;……大道废,存仁义;……法令滋章,盗贼有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者民之所恶也。故圣人陈其所畏以楚其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以为明仁义爱惠之不足,而严刑重罚之可以治国也。 ——引自《中国通史参考资料》

材料五 天下之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。 ——《明夷待访录》请回答:

(1)结合材料一、二、三、四,分别指出其代表的学派及核心主张。

(2)材料一、二、三、四的各种主张中,哪一种对后世影响最大?原因是什么?

材料一:李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。

——黄仁宇《万历十五年》

材料二:……路德早就指明了这种愚昧暴行的徒劳性质:“异端绝对不能用物质的力量镇压或者压制下去,而只能用上帝的话进行争辩。”

——[奥]斯蒡芬•茨威格《异端的权利》

材料三:鲁迅指出:“现在有一群好讲鬼话的人,最恨科学,因为科学能教道理明白,能教人思路清楚,不许讲鬼话,所以自然而然的成了讲鬼话人的对头。”

——邱若宏《论五四时期人文思想家的科学启蒙》

(1)李贽和路德这两位同时期的中外思想家,都被称为“异端”。依据材料一、二及结合所学知识分别指出他们的“异端”思想和矛头指向。

(2)为什么李贽的“异端”思想在“他所生活的时代”影响不大?

(3)材料三中“讲鬼话的人”指哪些人?“讲鬼话人的对头”指哪一派别?

(4)依据上述材料,结合所学知识谈谈你对异端思想的认识。

材料一 无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术一归于纯正。而后以西学瀹(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用,以仰副国家造就通才,慎防流弊之意。

——摘编自张之洞等《厘订学堂章程折》

我对于各家学说,依各国大学通例,循思想自由原则,兼容并包。无论何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚未达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。

——摘编自蔡元培《我在教育界的经验》

材料二 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——摘编自《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》

(1)根据材料一,分别概括张之洞、蔡元培的教育思想,并结合所学知识,说明二者思想有何共同的积极影响。

(2)根据材料二,说明中国深化教育改革的原因。综合上述材料,谈谈你对中国教育发展的认识。

材料一政治界虽经三次革命,而黑暗未尝稍减。其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积。并此虎头蛇尾之革命未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也。

——陈独秀《文学革命论》《新青年》第2卷

材料二三纲之根本义,阶级制度也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立之说为大原。与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上保守纲常阶级制,以收新旧调和之效,自相冲撞,此绝对不可能之事。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》《青年杂志》第1卷

材料三由《新青年》卷起的新文化运动狂飙,猛烈地冲击了千百年来束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,运动本身反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度的层次深入到精神文化的层面,其对传统文化糟粕的批判和对西方思潮的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

请回答:

(1)材料一认为中国革命未能成功的主要原因是什么?为了深化革命,陈独秀等知识分子以什么为旗帜掀起思想解放运动?

(2)根据材料二,指出近代西方“民主政治”的根源是什么?材料二认为束缚中国民主的最大阻碍是什么?

(3)材料三提出,学习西方历经了“从器物、制度的层次深入到精神文化的层面”的演进。以“器物”层次为例,概括指出思想领域里的两个史实依据。

(4)材料三对新文化运动作用的评价,你是否赞同?请说出相应的理由。

材料一 “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

——孟子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

——墨子

材料二

材料三 1925年夏,国民党理论家戴季陶声称:“我们要复兴中国民族,先要复兴中国民族文化的自信力,要有了这一个自信力,才能够辨别是非,才能认清国家和民族的利害,才能够为世界的改造而尽力。”1934年及其后,国民政府所发动的一些全国性运动,一般也多打着“复兴中华民族”的旗号,如:“新生活运动”、“本位文化建设运动”、“国民经济建设运动”等。全面抗战爆发后,国民党几乎所有的军政要员,都出版过以“民族复兴”为题的为数众多的宣传著作,涉及抗战建国的政治、经济、文化等方方面面,内容丰富不乏见识且充满爱国热情。

——黄兴涛《民国各政党与中华民族复兴论》

(1)根据材料一、匹配三位思想家的主张中所体现的中华传统文化的内涵。A.天人合一、道法自然B.崇德尚贤,天下为公C.自强不息,厚德载物

孟子;荀子;墨子;

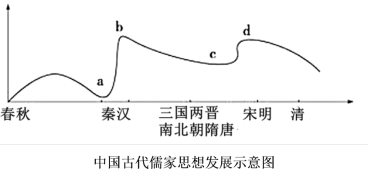

(2)根据材料二、结合所学,以a为例完成表格。

| 阶段 | 遭遇 | 直接原因 |

| a | 遭到沉重打击 | 秦朝焚书坑儒 |

| b | ||

| c | ||

| d |

(4)根据材料三、指出南京国民政府对待传统文化的态度。

(5)结合所学知识,概括中华优秀传统文化的价值。

材料一 启蒙运动作为一次思想文化运动,在18世纪中后期从英、法等国传入德国以后,由于德国特殊的历史条件,出现了新的特点。启蒙运动在德国的政治努力成分相对不足。它既不像英国一样是17世纪中期资产阶级革命的产物,也不像法国那样以1789年大革命的思想准备而出现,而是针对当时德国政治上四分五裂的状况,在宣扬理性、宽容、进步等启蒙理念的同时,将民族意识的提升和民族的文化认同作为自己努力的主要目标,希图以此促进德意志民族的统一。由于相关努力纯粹是文化领域的,它体现出来的只能是一种文化气息浓厚的民族主义。

——摘编自邢来顺《启蒙运动与德国的文化民族主义》

材料二 新文化运动是一场思想文化革新运动。发起新文化运动的主体是新式知识分子。新文化运动的主题是人的觉醒,倡导民主与科学的新式教育将知识分子们从封建宗法伦理中解放出来,成为现代社会个人。他们秉承着浓厚的民族情感、国家意识和以天下为己任的精神文化传统,处在近现代世界环境中,主动承担起为时代社会思考出路的使命。从学生运动到政党组织,从思想启蒙到革命斗争,新文化运动中觉醒了的新式知识分子开始走向探索中国现代革命的道路,并在此基础上,成为推进社会革命和自我革命的重要力量。

——摘编自朱鸿召《论新文化运动中新式知识分子群体的使命担当》

(1)根据材料一,并结合所学知识,指出德国启蒙运动的背景并分析其影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,归纳中国启蒙思想与德国启蒙思想的不同之处,并指出导致这种不同的主要原因。

(1)将下列有关上海历史的大事年表填写完整。

| 时间 | 大事 |

| 1291年 | A |

| 1843年 | B |

| 1854年 | 租界单方面成立: C (机构) |

| 19世纪50年代以后 | 上海取代广州成为中国最重要的: D |

| 1915年 | 陈独秀在上海(租界)创办: E (刊物) |

| F 年 | 中国共产党“一大”在上海(租界)召开 |

(2)与上海租界设立相关的近代不平等条约是哪些?

(3)美国乔治亚理工大学卢汉超教授(上海史研究学者)指出:“大家都到租界里来,因为租界有自由,而且有法律的保护。但另一方面,大家都知道这是一个民族的耻辱。中国整个民族就是在非常尴尬的情况下挣扎,而且延续了差不多一百年。但是也不得不承认,他们的确是造成了一个比中国其他绝大部分地方都更先进的一个城市。”

——摘自纪录片《外滩》第三集《城市之光》

问题:卢教授在这段陈述中想要强调的主旨是什么?根据大事年表和材料并结合所学知识,你如何看待租界?