材料一 士是中国古代一个特殊的社会阶层。这个阶层的崛起,是春秋战国时代引人瞩目的社会现象,也是中国文化史上重大的历史事件。……春秋时期,由于宗法制度、世卿制度尚存,士阶层的人数基本上是固定的。……到了战国时期,随着经济和文化教育事业的发展,社会上涌现出大批的知识分子。以前曾经有公职的大夫失去官职后,地位下降,但仍称作士。……后来,通过学习掌握了文化知识和某种技能的人无论有无公职,也不管职位高低,也都称作士。由于这些知识分子有才学、胆识和智谋,因而受到了统治阶级的重视和礼遇,“得士者昌,失士则亡”流传于战国时期,养士之风大为盛行。

——摘编自朱冠军《浅析春秋战国之际士阶层的演变》

材料二 改革开放以来,我国社会结构发生了很大变化,出现了新的社会阶层。不少人陆续脱离原来的工作岗位,转而从事非公有制经济,或“下海”经商,自我创业,或进入民营科技企业、外资企业等经济组织,或成为自由职业人员。……随着市场经济体制的不断发展和完善,社会的劳动分工日益精细,为新的社会阶层的出现提供了从业条件。

——摘编自吴忠明《怎样看待中国现阶段社会阶层结构的变化?》

材料三 二战后,在第三次科技革命推动下,产业结构和职业结构发生重大变化,此外,“经理革命”的推进、信息技术革命的渗透等等,各种因素促使新中产阶级迅速壮大。……他们对于西方社会严重的贫富两极分化越来越不满……。政府出于维护政治稳定的长远目的,被迫通过立法推行一些缩小贫富差距的政策,资本家与其他高收入者相当一部分收入被转移到低收入者手中。

——摘编自吴浩《新中产阶级的崛起与当代西方社会的变迁》

(1)根据材料一,分析士的身份的变化,结合所学知识分析促成其变化的历史因素。

(2)根据材料二,归纳新的社会阶层的特点,分析新的社会阶层产生的原因。

(3)根据材料三,指出“新中产阶级迅速壮大”的原因,并结合所学知识分析其影响。

相似题推荐

材料一 自由与平等代表了理性主义的不同方面。在自由主义引导下,18-19世纪的资本主义创造了工业革命的巨大历史功绩。但是,追求个人解放,人人平等的价值理性却被淹没了,社会平等被忽视,造就了新的巨大社会差异。

材料二 面对危机,一些富有远见、务实的政治家和思想家如罗斯福和凯恩斯等人,提出拯救和改造资本主义的措施和思想,出现了20世纪资本主义第一次调整——罗斯福新政,以及战后西方国家在内在逻辑上与之一致的系列改革。这次调整使19世纪经典意义上的自由资本主义发生变化,自由主义中注入了平等和公正的元素,如国家通过养老金制度、失业保险制度和对无谋生能力者提供救济,限定最低工资,承认工人组织工会和集体谈判的权利等社会立法。

材料三 1973年,一场始发于英国,扩展至美国、日本、联邦德国和法国的经济危机爆发。西方各国经济低速增长甚至停滞、高失业率与高通货膨胀纠缠在一起。这种罕见的经济现象表明,战后西方凯恩斯主义的国家干预政策失灵。在这种形势下,出现以“里根革命”和“撒切尔夫人改革”为代表的20世纪资本主义世界第二次调整。改革者们绝不是完全回到自由放任的老路。在现代科技革命所造成的新形势面前,资本主义需要寻找一个自由与平等的平衡,一个效益与公平的契合点。

——摘自许平《自由与平等的博弈解读20世纪资本主义的三次调整》

(1)根据材料一和所学知识,概述19世纪上半叶“社会差异”的表现及马克思恩格斯为实现“价值理性”而进行的理论思索。

(2)根据材料二和所学,列举罗斯福新政在1935年的社会立法,简述战后西方国家改革与新政相一致的“内在逻辑”。

(3)阅读材料三,用一个专有名词概括“这种罕见的经济现象”,指出撒切尔夫人改革的经济政策。综合材料一二三,概述18-20世纪西方自由与平等的“博弈”。

材料一

材料二 将近现代历史看作是以商品经济为特征的工业文明取代以自然经济为特征的农业文明的结果;主要表现为经济领域的工业化和市场化、政治领域的民主化和法制化、思想领域的理性化和科学化。

材料三 维新派的目标正是我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

——《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

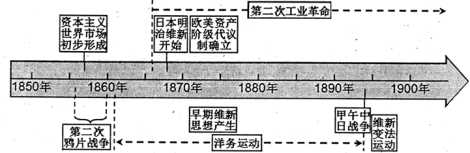

(1)解读材料一信息,从“中外关联”的角度简要概述这一阶段中西方近代化(现代化)发展进程的阶段特征。反映了世界历史发展的总体趋势是什么?

(2)概括材料二的主要观点。结合材料一和所学知识,并按材料二的观点分析19世纪后期的日本。

(3)如何理解“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”。结合19世纪中日两国的相关史实加以论证。

材料一 明代禁海,长江航运尚不发达。永乐年间,政府征发民夫二三十万,重修会通河,使大运河成为全国最重要的商品流通干线,“商船往来,目以干计”,其流通所及至少可达山东、河南、江西、安徽、江苏、浙江及辽东等地,遍及十三布政司中的九个。全国入大钞关有七个设在运河沿线,万历年间,七关商税收入共计31万余两,天启年间为42万余两,约占八大钞关税收总额的90%。自明代中叶起,政府允许滑运官兵随船搭载一定数量的“土宜”沿途贩卖,“免抽其税”,以补运军生计和运粮脚价不足,回空漕船可揽载商货。经由运河北上的商品以江浙、闽赣所产绸缎、布匹、纸张、茶叶等项为大宗,在运河沿线形成很多纺织品中转市场。

——摘编自许檀(清代前期流通格局的变化》

材料二 英国运河时代(1761~1835年)与传统意义上的工业革命基本合拍绝非偶然。1783~1802年为英国经济“起飞”阶段,运河业发展的初期正处于所谓的“起飞前提条件”阶段,在此期间,经济发展步伐明显加快,欧洲最大的自由贸易区在英国形成,同期海外贸易与海外扩张进一步拓展其市场范围,工业革命中最重要的棉花、煤、铁的运输,对运输领域提出了新的挑战。新兴的运河承载量大、运输路程短、安全等,恰恰适应了经济发展的需要。运河建设工程浩繁,耗资巨大,在英国,议会对运河申请项目细致分析、讨论和批准后,运河基本依赖本国私人企业和个人筹措资金并负责开凿,政府投资和银行投资只占运河建设资金的一小部分。此外,英国政府对经由海船运输的煤实征收国产税,对运河则无此规定。

——摘编自邵会莲《英国工业革命中运河运输 业发展的经验教训》

(1)根据材料并结合所学知识概述明代运河业发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代运河业与近代英国运河业的不同,并简析近代英国运河业发展的意义。

材料一 总览战后国家垄断资本体系发展过程,战后欧洲资本主义各国国有化企业数目迅速增加。据统计,20世纪70年代末,法国、英国、意大利三国国有化企业在许多部门都是拥有绝对优势,而在采煤、电力、煤气、铁路、邮政和电讯业中,法国、英国、奥地利等国已是百分之百的国有化了。……这些部门企业投资高,利润低,风险大,需要国有化企业的特殊性来维持。正因为如此,国家垄断资本企业的经济效益常常不如私人垄断企业。1965—1983年间,法国财政开支占国民生产总值的比重从37.5%增至50%,英国从35.3%增至58.9%,意大利从32.9%增至56.6%,而荷兰已增至63.6%。国家通过垄断财政体系实现了部分社会再分配,缓和了社会分化的矛盾,增强了垄断资本的地位,促进了垄断资本的发展。战后欧洲国有化政策之一就是实施中央银行国有化,使其成为国家垄断资本用以干预和调节社会经济活动的中枢职能机构。国家信贷机构以政府为后盾,发挥着维持经济正常运行的重要作用。国家制定和执行社会经济发展计划,协调地区发展平衡,对经济部门结构进行调整,制定和执行社会收入和保障政策等方面所形成的社会管理和调节职能。这构成战后“福利国家”体制的基本内容,对增加国民经济实惠、保障社会稳定、促进经济增长产生了较大影响。

材料二 国家垄断资本的本质特征是国家与垄断资本在经济领域内的结合,国家占有并支配垄断资本的核心部分,在社会再生产过程中发挥国家干预和调节功能,并通过福利政策手段调节社会收入,实现社会利润的再分配,从而使资本主义制度在新的资本形态下继续发展。

——以上材料均摘编自吴于虞、齐世荣主编《世界史•现代史•下卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战后主要资本主义国家实行国家垄断资本主义的表现并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评价国家垄断资本主义。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料表2主要资本主义国家(部分)不同周期平均年失业率(%)

| 美国 | 英国 | 德国(西德) | |

| 1891~1907年 | 9 | 1.7 | 2.2 |

| 1908~1914年 | 11 | 4.6 | 3.1 |

| 1915~1921年 | 10 | 3.2 | 2.6 |

| 1922~1932年 | 15 | 13.7 | 16.3 |

| 1933~1939年 | 31 | 14.6 | 12 |

| 1950~1959年 | 4.3 | 1.2 | 5 |

| 1960~1969年 | 4.6 | 2.0 | 0.8 |

| 1970~1979年 | 7.4 | 5.3 | 2.5 |

| 1980~1988年 | 8.5 | 10.3 | 8.1 |

资料来源:柯斯津:《劳动经济学》,工人出版社1956年版第30页;《基础经济理论探索》,1989年第5期,第2-5页。

(1)根据材料并结合所学知识,简析影响二战后初期英国失业率状况的主要因素。

(2)结合所学知识,简要说明导致20世纪30年代、70年代欧美国家失业率增加的各自原因及应对措施。

(3)综上,谈谈国家应如何有效应对失业问题。

材料一 早在1886年,伴随着工业革命的进行,美国钢产量已达260万吨。在此后半个多世纪里,欧洲历经两次世界大战,饱受摧残,但是远在北美的美国钢铁产业,却渔翁得利,获得了发展良机。二战以后,由于国际形势的需要,钢铁需求居高不下,美国钢铁产业继续“坐享红利”,不断刷新产量记录。1973年,美国钢铁产量达到历史最高峰,为1.36亿吨。70年代后,美国经济对钢材需求增速明显放慢。日本钢铁工业的崛起加速了美国钢铁工业的衰退。美国政府限制钢铁工业内部兼并政策直接影响了美国钢铁企业对落后产能的淘汰及新产能的形成。面对进口钢材的冲击,政府通过关税等手段保护钢铁工业。从长期来看,保护主义措施对美国钢铁工业发展的作用是弊大于利。

——摘自《美国钢铁工业的兴衰启示录》

材料二 自1949年新中国诞生至今,我国以重点发展重工业以尽快实现社会主义工业化时,从而有了从几乎是空白到建立起一个强大的钢铁产业的可能。从“一五”计划时起,国家就不断地从农业和其他产业上为钢铁产业的发展筹集了大量的资金,从国外引进技术的同时,不惜花很大的代价用于技术的开发和创新。几十年来,我国钢铁工业在战争的废墟上艰苦创业,一路上既有鲜花,也有荆棘。经过短短几十年的发展,中国钢铁产业取得了举世瞩目的成就,2016年中国粗钢产量占全球大约一半左右(49.6%)。钢铁工业作为中国最重要的基础原材料 产业之一,与国家改革开放、经济发展与社会进步的步伐息息相关。

——摘自《中国钢铁发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪70年代前美国钢铁业高速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立以来我国钢铁工业发展的特点及意义。

(1)用“/”为以下材料断句。

诸子十家其可观者九家而已皆起于王道既微诸侯力政时君世主好恶殊方是以九家之术蜂出并作各引一端崇其所善以此驰说取合诸侯

(2)指出上述材料所描述的历史现象,并分析其影响。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料一 春秋战国时期,新兴的知识分子阶层作为一支独立的社会力量登上历史舞台,在这场伟大而深刻的变革中发挥了重要作用:一是充当了变革的舆论制造者和鼓吹者,二是充当了变革的设计者,三是充当了变革的实践者,四是充当了文化的传承者和创造者。

——《历史学习新视野新知识》

(1)据材料一和所学知识,说明知识分子阶层登上历史舞台的原因。 “在这场伟大而深刻的变革中,士发挥了重要作用”请用史实论证。

材料二 (汉武帝)和他的近臣将所谓"儒术"扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤.孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到,等等,全部构成官僚集团行动上的规范.孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重.

——黄仁宇《中国大历史》

(2)据材料二,指出儒家思想对中国封建统治的作用。

材料三 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根子正在君王心术上已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——摘编自洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

(3)根据材料三,概括理学思想的进步之处。

材料四 明朝后期,李贽认为,“夫私者,人之心也。”“穿衣吃饭,即是人伦物理。”“性(即本性)者,心所生也,亦非一种已也。”“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。”

(4)根据材料四,概括李贽的主要观点。

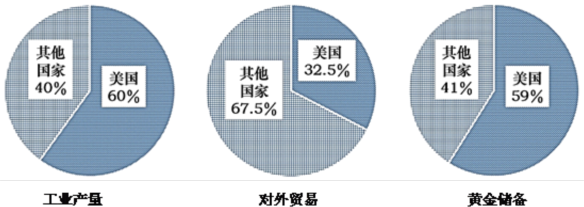

材料一1945年资本主义国家经济比例

——依据李景治林苏主编《当代世界经济与政治》(第7版)

材料二1971年,美国出现了自1893年以来的第一次贸易逆差,以后逐年增加,1987年达到1736亿美元。1985年以前,美国一直是世界上最大的贸易国。1985年,美国工业制成品的出口额位于日本和联邦德国之后,名列世界第三。美国一些曾经在海外市场上具有竞争优势的高技术产品,如飞机、汽车、电信器材、大规模集成电路和电子计算机等面临日本和西欧产品的激烈竞争。1986年,美国贸易额降到世界第二位。美国的国际收支状况从50年代后期开始不断恶化,多次引起抛售美元、抢购黄金的浪潮,爆发美元危机。尼克松政府于1971年12月和1973年3月两次宣布美元贬值,各西方国家货币对美元的关系由固定汇率制转为浮动汇率制。

——摘编自《世界经济史》编写组《世界经济史》等

阅读材料,结合所学,评析美国经济地位的变化。

材料一 斯大林在阐述新经济政策时,把新经济政策划分为两个时期,认为如果从1921年开始的第一个时期必须从农业开始来发展工业的话,那么,从1926年就进入了“直接工业化时期”。在这个时期,国民经济生活中的一切问题都必须从属于这个问题。

——摘编自陈榕《“新经济政策”为什么没有坚持下去》

材料二 二战后的一个时期,英国奉行凯思斯主义,用财政政策和货币政策对经济加以干预。一方面它为英国创造了短暂的繁荣……此时撒切尔夫人站了出来,大声疾呼:英国应回归亚当·斯密的传统,还经济以充分的自由,切实保障人民工作的权利、花钱的权利、拥有财产的权利。总之,是要政府成为经济的仆人,而不是主人。

——摘编自《撒切尔夫人的“货币主义试验”》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析苏联进入“直接工业化时期”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后凯恩斯主义对英国经济的影响。

(3)综合以上材料,谈谈你对经济发展模式的理解。

材料一:西方国家大规模的城市化进程,起源于近代的工业革命。城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对“孪生子”,它们就像两个车轮,承载着人类社会滚滚向前发展。在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平超过了50%,率先进入了成熟的城市化阶段。之后法国、德国、加拿大等国家相继启动了城市化进程。19世纪中期以后,第二次产业革命在美、德、法等主要资本主义国家兴起,使得重化工业取代纺织等轻工业而成为主导产业。在这一时期,西方国家的城市化进程明显加快。

——摘编自周跃辉《西方城市化的三个阶段》

材料二:工业化时期,英国城市环境问题主要表现为:极其恶劣的居住环境,不容忽视的大气污染,日益严峻的河流污染,这些对英国社会造成持久而深远的危害。城市环境问题的产生,除了受工业化时期的技术制约以外,还与当时人们对环境污染的漠视态度以及“自由放任”的工业化模式有关。

——刘金源《工业化时期英国城市环境问题及其成因》

材料三:1863年,英国议会通过第一个《工业发展环境法》;1874年,第二个《工业发展环境法》;1906年《制碱法》;1926年《公共卫生(烟害防治)法》;1956年《清洁空气法案》《制碱等工厂法》;1974年《污染防治法》;1990年《环境保护条例》;1995年《环境法》;2008年《气候变化法》。

(1)根据史料一并结合所学知识,概括英国近代城市化发展的原因和意义。(2)根据史料二,分析工业化时期英国城市环境问题出现的原因。

(3)根据史料三,说明在解决城市化出现的环境恶化问题上,英国提供了哪些启示。