——据袁行霈等主编《中华文明史》第四卷、张亚东《18世纪英第一帝国的贸易与经济成功》等绘制

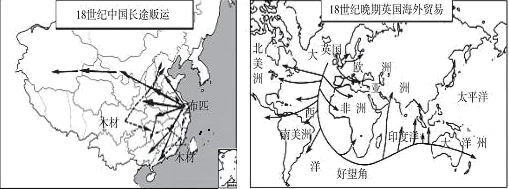

观察图1和图2并结合所学知识,简要分析与中国相比英国商品经济发展的不同特点以及英国方面的原因。

相似题推荐

材料一 明末清初,川渝地区天灾战乱不断,出现“有可耕之地,而无可耕之民”的状况。清初从顺治到乾隆时期,政府鼓励移民入川,“无主荒地,听凭百姓垦种,永占为业”“荒地耕种,十年起科”。据统计,清初重庆府人口约2—3万,到1820年已达230余万。重庆府初耕地从1671年12.4万亩,到1728年达1259.76万亩。期间红苕、烟草伴随移民传入,形成“田种禾稻、山种杂粮”的格局。移民中的汉族、土家族、壮族、回族等定居川渝后,在元、服饰、生活习俗等方面深入互动。

——摘编自周勇《“湖广填四川”与重庆》

材料二1937年11月20日,国民政府发布《国民政府移驻重庆宣言》,引发全国各界向西南大迁移。到1940年6月底止,内迁民营厂矿共452家,内迁设备12万多吨。重庆成为全国最大的工业中心,重工业资本约占50%,改变了战前轻工业占优的状况。内迁重庆高校有中大、复旦等31所。1946年,重庆人口增加到124.5万,内迁人口包括有政府及各事业机关人员、沦陷区工商界人士、文化名人、学生、产业工人以及其他难民。随迁渝者日众,饭馆内苏(州)常(州)式的小馒头、汤包也都成为常见食物了。

——摘编自张瑾、龙海《抗战内迁大移民》

材料三20世纪60年代初期,国际局势日趋紧张。1964年国家定位把重庆地区“建设成能够制造常规武器和某些重要机器设备的基地”。1965年开始从沿海内迁了大批企事业单位,随迁的包括管理人员、熟练技工、科技人才等。经过三线建设者们的艰苦努力,重庆逐渐建成以重工业为主体、门类较齐全的工业生产体系。改革开放以后,他在经济建设主战场中再次发挥了重要作用。2018年10月,中宣部将“三线精神”列为新时代大力弘扬的民族精神、奋斗精神。

——摘编自田姝《三线建设内迁大移民》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初川渝移民的特点及其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战内迁的背景及其作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对“三线精神”的理解。

材料一

材料二 明代隆庆、万历年间,蒲州张四维家族、王崇古家族、马自强家族,均是大商人家庭,三家联姻为亲戚,增强了其商业竞争实力。王崇古在河东业盐,张四维的父亲是长芦大盐商,累资数十百万,张、王二氏联手,结成了盐商团伙,控制了河东、长芦两处盐利,具有一定的垄断性,在亲缘集团的基础上又逐渐发展为地缘组织。

——张正明《明清时期的山西盐商》

而传统的城镇,商业机能则日渐浮现……1500~1800年的三百年间,方志资料显示这是一段市镇稳定成长时期,尤其在正德、万历年间以迄清代乾隆时代,市镇的数量平均增加一、二倍以上,而且有许多市镇达到空前的繁荣。

——刘石吉《明清时代江南市镇研究》

请回答:

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代农业经济的特点。

(2)作为农耕经济的补充,我国的手工业高度发达,曾长期居世界领先地位。简要介绍明代手工业发展的成就。

(3)根据材料二,归纳明清时期商品经济发展的新现象。

(4)明清时期,在农耕经济高度发展中分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这种变异具体指哪一现象?这一现象体现了怎样的历史发展趋向?

材料一 中国是丝绸的故乡。据文献记载丝绸生产在先秦时期已出现。从遗址分布范围来看,黄河中下游、川蜀盆地、长江三角洲等地区丝绸业出现较早。由于生产力等多方面的因素,丝绸生产首先在黄河中下游地区得到快速发展。随着工具的不断进步与革新,魏晋南北朝时的丝织物品已达20余种。魏晋之后,丝绸生产重心逐渐南移,到了宋明,江南地区已成为全国丝绸重要的产区。明清时,丝绸专业市镇在江南一带兴起。丝绸不仅供应国内,而且远销海外,是对外贸易的重要输出品。丝绸贸易是我国和世界人民友好交往的重要纽带。

——摘编自未新予《中国丝绸史》

材料二 17一18世纪,随着海外贸易的繁忙,大量的中国丝绸运往欧洲各国。丝绸上异国情调的图案,使得欧洲人对中华帝国的联想逐渐形象化。加上传教士书信中透露的信息,以及来华贸易经商商人的渲染,股对中国奢侈品丝绸的爱好席卷欧洲,形成了装饰艺术中的“中国风”潮流。18世纪,由于法国国王路易十五大力提倡“中国风”,使这种装饰艺术风格得到了进一步的发展,并迅速传播。“中国风”装饰风格主要集中在18世纪的法国,里昂、都尔等城市是“中国风”丝绸织物的生产重镇。

——摘编自袁宣萍《17—18世纪欧洲丝绸中的“中国风》

(1)根据材料一并结合所学,概括我国古代丝绸开发利用的特点,并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学,分析17-18世纪欧洲出现“中国风”潮流的背景及影响。

材料一 明代中后期,传统的崇俭黜奢的消费观念受到冲击,新的消费观不断涌现。这种社会风气从俭而奢的记载,并不是个别现象,而是当时南北各地所普遍存在的。既承认这种社会风气的变化,展现出一股活泼、开朗、新鲜的时代气息,又指出“消费和积累的不平衡”对扩大再生产的负面影响。城市风气逐步由淳朴转为奢靡,商贾地主奢侈腐化,这在经济发达的地区尤为突出,江南城市的高消费以奢侈品消费为大宗,与乡村的低消费形成强烈的反差。上至皇室下至民间竞相奢靡,对明代的社会发展产生重大影响。

——摘编自张邦建《明代中后期消费的特点及消费观的变化》

材料二 17、18世纪,社会各阶层奢侈消费经济逐渐兴起,随着贸易大发展和财富的积累,大量金钱被投入到时尚奢侈品消费当中。英国作家丹尼尔·笛福这样描绘当时的英国社会:“人口众多,国家富裕,物质产品丰富多样,人们的生活更加奢侈,每个人都出手阔气。”与16世纪不同的是,17、18世纪英国消费竞争的主体主要是个人,消费竞争是为了展示个人的地位和荣誉。

——摘编自吴冠中《现代消费社会的起源:17、18世纪英国消费问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明中后期普遍存在社会奢侈消费风尚的原因,并简析其积极意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明代中后期和17、18世纪英国奢侈消费风尚在推动社会转型方面的差异,并简析其产生差异的原因。

【推荐2】阅读材料,回答问题。材料一:荷兰工商业最发达时,资本积累高于欧洲各国的总和,对外投资是英国的15倍还多,荷兰的衰落首先表现在海军的废弛。因政治制度的缺陷,海军建设缺乏资金,海军将领退役成风,回家坐享退休金,眼看着军舰在港口腐烂,海军的荒废是荷兰的自杀行为。金融大国使全民都成为食利阶层、享乐成风,不思进取,经商和冒险都受到鄙视。18世纪正是欧洲各国振兴的时代,在激烈的国际竞争中,荷兰人手足无措、无可奈何地让位于更有活力的民族。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)根据材料一,指出荷兰衰落的原因。

材料二:

1687年,牛顿发表《自然哲学的数学原理》,建立经典力学。

1689年,《权利法案》颁布,英国君主立宪制确立。

1785年,瓦特改良的蒸汽机在工厂正式投入使用。

1787年,美国宪法颁布,体现三权分立原则。

1860年,工业产量英国排世界第一,美国排世界第三。

19世纪下半叶,以英镑为中心的国际贸易和投资体系覆盖全球,90%的国际支付以英镑进行。

1894年,工业生产美国跃居世界第一位,生产量等于欧洲各国生产总量的一半。

1898年,美国领土面积达933万平方千米,相当于整个欧洲。

1910年,殖民地面积英国排世界第一,美国排世界第四。

1911年,美国人泰勒发表《科学管理原则》,阐述标准化方法是科学管理的方法。

1914年,美国人亨利∙福特首先采用流水线生产方法。

1937年,英国工业生产在资本主义世界占12.5%,美国占41.4%。

1944年,美元取代英镑成为具有主导地位的货币。

1945年,联合国总部设在纽约、国际货币基金组织和世界银行总部设在华盛顿。

1948年,英国工业生产在资本主义世界占11.7%,美国占56.4%。

20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解之后,美元仍然充当着世界主要储备货币的角色。

(2)时间是构成历史的基本要素,而时序是能够将一切历史事物贯穿起来的线索,反映出历史事物演变交替的因果关系,根据材料二并结合所学知识,选取一个国家概述其崛起的重要步骤及其内在联系。

(3)综上,你认为影响国家兴衰的因素有哪些?

材料一 1600年,英国成立东印度公司,垄断中英印贸易;英国殖民者对印度进行的掠夺是十分惊人的。最初是利用沿海商站进行不等价贸易掠夺财富。……攻陷迈索尔首府后,他们一连抢劫3天,其中仅王室珍宝即达1500万英镑。……在英国工业革命前夕和工业革命进行的过程中,从广大殖民地掠夺来的财富的数量极为庞大惊人。

工业革命后,其资本主义扩张是建立在占据工业发展优势的基础之上。英国依靠其商品和重炮轰击其他民族国家闭关自守的大门,在亚洲、非洲、北美洲和大洋洲占领大量殖民地,建立起"日不落"的庞大殖民帝国。……"日不落帝国"在一定意义上是英国的工业家、企业主开创的,而不是殖民军队和海军将领们通过征服缔造的。

材料二 在19世纪50年代——60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。……从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多。

——马世力《世界史纲》

根据材料结合英国近代史的相关内容,说明殖民扩张与工业革命的关系。

材料一 随着近代中国“最重要的权势转移”逐渐完成,近代中国开始被“尊西趋新”的趋势所主导,渐渐,西学开始成为支配人们行动的主要凭借,中国士大夫们在不知不觉中被改变了思维方式,开始了对传统的新定位,结果也就导致时人眼中的传统地位大大下降。西方长期冲击的效果终于凸显,中国根本逐渐丧失,知“新”而不再求温“故”,只有破“旧”才能立“新”,近代中国社会在付出极大代价后终于开始“走出中世纪”!

——摘编自张仲民《走出中世纪·中国中心观·权势转移》

材料二 欧洲在走出中世纪的时候,曾经纷纷划定了保护性的国界和种种壁垒以利于自身的发展,而到19世纪,这些国界和壁垒已渐渐成为各国进一步扩张的障碍,于是便产生.了拆除一些不利于“自由贸易”的壁垒的想法。当然还远远不是打开国界,而是寻求一种为“自由贸易”打开通路的办法。英国首先出现了自由贸易派。这股风吹到西欧大陆,企业家、银行家们推动了各西欧国家的经济扩张。

——摘编自陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》

(1)据材料一,概括中国“走出中世纪”在思想文化上的表现并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲“走出中世纪”的影响。说明中欧“走出中世纪”的不同之处

材料 在前工业社会,英国的“新居原则”要求年轻的夫妇应该在自己的屋檐下自力更生地开始婚姻生活;居家帮佣和学徒制传统则限制人们进入婚姻。从1770年开始,随着物价上涨,农场主发现让雇工搬出去自己生活要便宜得多,独身率和结婚年龄都随之降低。农业和工业经济部门的发展给无产阶级工人提供了大量新的就业机会,从而也提供了自由进入婚姻的机会。工厂制的发展给儿童提供了更多的就业机会,在大量使用童工的纺织业工业区,早婚率和生育率要比农村地区高。至19世纪,许多工业城市的住房紧张且租金不菲,父母与已婚孩子共同居住的现象十分普遍,传统的“新居原则”被打破。

——摘编自傅新球《工业革命时期英国人口增长的几个问题》

(1)根据材料并结合所学知识,概括18—19世纪英国家庭生活的变化并分析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18—19世纪英国家庭生活变化的影响。

材料一 英国传统纺织业以毛纺织为主。17世纪,印度棉织品和印花织物大量流入,引起了毛纺织业者的不满和骚乱。英国议会在1700—1721年间颁布多项法令,禁止进口和使用印花棉布。兰开夏毗邻重要的贸易港口利物浦。当地技术工人在市场需求刺激下,首先仿造印度棉织品。1735年,议会颁布法令将棉麻混合织物排除在禁令外。此后,兰开夏棉纺织业迅速发展起来。19世纪,兰开夏成为英国棉纺织业中心。

材料二 1732年,阿克莱特出生于兰开夏的贫困家庭。他曾是理发师和假发经销商,后来发明了水力纺纱机并于1769年获得专利。1771年,他建立了第一个水力纺纱厂,除女工、童工外,还专门招聘了技术工人。他获得大量投资,陆续兴建十多个纺纱厂,创制了统一的工厂标准化管理体系。1790年,他引进了瓦特改良的蒸汽机。许多企业家向他购买生产纺纱机的许可权或机器,借鉴其成功经验。阿克莱特还曾受封为爵士,当选过德比郡郡长。

(1)阅读材料一,结合所学,概括兰开夏成为英国棉纺织业中心的条件。(2)从“时代与个人”关系的角度,解读阿克莱特的成功之路。