材料一 僧寺六十四,尼寺二十七,道士观十,女观六,波斯寺二,胡袄祠四。

——宋敏求《长安志》

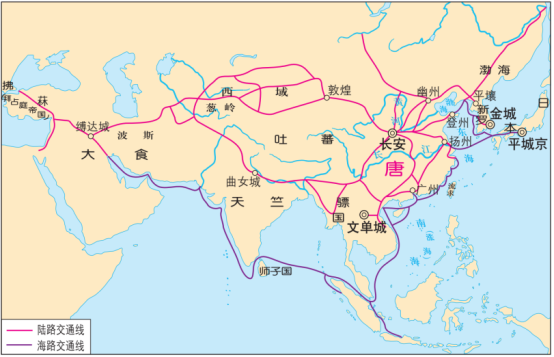

材料二

(1)材料一反映了什么现象?

(2)上图说明唐朝的什么现象?并分析其原因。

相似题推荐

史料一 佛教文化(传入中国后)表现出惊人的调适性……佛教的自我调适性从入华之初就已开始。两汉时期,中国盛行神仙方术,当时来华的译经家也便风云星宿、图谶运变,莫不钻习。魏晋时期,玄学兴起,佛教学者遂以佛理附会玄学。佛教在民间的传播,主要借助于宣唱形式。佛教在改造自己宗教哲学、传教方式上的同时,也在政治理论上竭力迎合儒家伦理道德观念。

——据冯天瑜等《中华文化史》

史料二 唐代文化的发展如同由百川分流汇为汪洋大海。朝廷经常举行的儒释道三教讲论就是典型例证。唐高祖在一份诏书中宣称“三教虽异,善归一揆”,奠定了讲论的思想基础。活动由皇帝担任主持人,与会者为三省六部的高级官员,参与辩论的是三教中最有声望和学问的“通人”,辩论地点在国子监或内殿,时间多定于朝廷重大节日。讲论的目的是使其相互观摩、商量意旨,而参与各方为了攻击对方、树立本教威望,莫不广引对方经典以资辩驳,许多人开始兼明三教。唐玄宗明确提出了“会三归一”的主张,开元、天宝时期的三教讲论更多呈现出一种调和、融合的意味。唐后期,讲论发生了变化,思想交锋和学术交流不再是主要目的。

(1)根据史料一并结合所学知识,概括说明魏晋时期佛教传播呈现出调适性的原因及表现。

(2)综合上述史料并结合所学知识,对唐朝三教讲论的现象进行评析。

史料一 魏晋南北朝时期的服饰呈现出两个特点:一是追求飘逸的魏晋风度的形成;二是胡汉服饰的双向互动。从南京出土的“竹林七贤”画像砖上可以清晰地看到,士人领袖们都穿着十分宽大的衣衫,敞着衣领,袒胸露臂,均流露出鄙视名教、轻蔑法度、崇尚虚无、放荡不羁的神情。

——据《中新网》等整理

史料二 唐朝物质经济的高度发达,庶族地主构成的新文化队伍的阶层不断壮大,教育的深入普及发展再加上唐朝宽松的社会环境和思想氛围,都对“世俗文化”的发展起到了重大的促进作用,使参与和享受文化的社会阶层逐渐下移。精英文化被广大群众接受,而通俗文化也相应地提升了水平,所以唐朝的文化显示出空前活跃的氛围。

——摘编自唐伟《试论唐朝文化的普及》

【探究】

(1)史料一反映了魏晋时期怎样的社会现实?

(2)根据史料二和所学知识,分析唐朝文化普及的原因。

材料 汉末迄魏晋,经学衰微,“章句渐疏”,士人多以“浮华相尚,儒者之风益衰”。魏晋之世,玄学流行。玄学把儒家传统的性命原则、理想人格等与道家思想结合起来,终于使儒学与它的“王道”理想相背离,使儒学成为“外王”之道而非“内圣”之学,儒学陷入困境。东晋南北朝时期,佛、道二教倡兴势头猛起并足以与儒学相抗衡,进而形成儒释道并存纷争的社会思想格局。在三教纷争中,儒学虽然努力保持自己的传统品格和人文精神,但思想发展的规律仍使儒释道不可避免地在不同程度上融合起来,儒学从此开始了在纷争中求生存,在融合中求发展的曲折过程。这种情况从东晋南北朝,一直延续到隋唐。到唐中后期,韩愈、李翱等人虽公开打出排佛扬儒的旗帜,但对佛、道的吸收溶化,依然清晰可见。不过,韩、李的努力,毕竟是在儒学低落数百年后的一次真正意义的儒学传统精神的复兴。总之,魏晋南北朝至隋唐时期的儒学,由于经过了如此曲折发展的过程,因而成为上承两汉儒学、下启宋明新儒学的一个重要过渡时期。正是因为在这一时期特殊条件下的曲折发展,儒学才能以新的姿态再度振兴于宋元明历朝。

——摘编自姜林祥《中国儒学史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝至隋唐思想界的发展状况。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代中国三教合流的影响。

材料一 在唐初诸帝时代,中国的温文有礼、文化腾达和威力远被,同西方世界的腐败、混乱和分裂成为鲜明对照。

——韦尔斯《世界史纲》

材料二 天下英雄入吾彀中矣。

——唐太宗

材料三 文皇南面坐,夷狄千群趋。……献号天可汗,以覆我国都。

——柳宗元

(1)请列举材料一中“唐初诸帝时代”两个盛世的名称。

(2)材料一中“中国的温文有礼、文化腾达和威力远被”,请写出唐朝时期主动学习外来文化的代表性事件(一例)和中华文化影响日本的代表性事件(一例)。

(3)材料二中唐太宗盛赞的是哪一制度?根据材料分析该项制度的作用是什么?

(4)材料三中唐太宗被少数民族称为“天可汗”,请列举一个在他统治时期与西南(今西藏地区)少数民族友好交往的事例。

(5)根据题干并结合所学知识,用一句话概括唐朝的时代特征。

材料一 大宛之迹,见自张骞。张骞,汉中人,建元中为郎。是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏逃而常怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏故胡奴甘父俱出隗西。

——司马迁《史记大完列传》

材料二 通过西域传来的印度、中亚、西亚文明和通过海上丝绸之路传来的南亚文明,对唐代中国产生重大影响。在唐三彩及唐诗中,骏马、骆驼和胡人,成为具有代表性的唐代文化符号,这也是丝绸之路兴盛的具体体现。而玄奘西行则自觉承担了沟通往来、传播文化的使命。唐代文化对朝鲜、日本等国家的发展影响广而深,这些影响至今仍然不同程度地存在着。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一,指出汉方派造张出西域目的。结合所学,分析此举与著名的“丝绸之路”之间的联系。

(2)根据材料二,结合所学,以佛教为例写出唐朝时期中外文化交流的具体史实。

材料一 北魏时期鲜卑族墓葬出土服饰形制演变

| 时期 | 盛乐时期①(258—398年) | 平城时期(398—494年) | 洛阳时期(494—534年) |

| 北魏墓葬出土服饰形制代表 |  |  |  |

| 出土地址 | 呼和浩特鲜卑墓 | 大同深井墓 | 河南偃师染华墓 |

| 解释 | 该时期服饰多头戴风帽,上衣下裤,典型鲜卑风格。 | 多数头戴风帽,上衣下裤;个别窄袖袍衫与褒衣博带(汉服特点)并存。 | 既有南朝官服元素,又揉合鲜卑服饰款式特征。汉族墓葬也出现上衣下裤、长靴及膝现象。 |

①鲜卑拓跋部于公元258年迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),后建立代政权,398年迁都平城(今山西省大同)。

材料二 唐朝高度发达的经济和文化,对很多国家很有吸引力。安史之乱以前的唐朝,奉行“中国既安,四夷自服”的方针;在文化上也敢于并蓄兼收,群花同放。因此,唐王朝在对外交往中,采取了比较开明的政策,鼓励外国商人到中国贸易。再加对外交通发达,周边各国的使臣和商人,纷纷前来中国,与中国通商往来的国家发展到七十多个,出现了前所未有的盛况。

——《新课标中国历史》

(1)根据材料概括北魏时期服饰发展趋势,从史料价值角度分析北魏墓葬出土文物对研究该时期社会历史的意义。

(2)根据材料二,概括唐朝对外交往发达的原因。