材料一 新中国科技发展的历史可分为五个时期:

| 时期 | 特点 | 情况 |

| 1950~1959年 | 指数增长期 | 每隔1.6年,科技成果翻一番 |

| 1960~1962年 | 非常时期 | 呈困难的饱和增长 |

| 1963~1965年 | 指数增长期 | 每隔1.4年,科技成果翻一番 |

| 1966~1975年 | 非常时期 | 几乎零增长 |

| 1975年以后 | 指数增长期 | 增长率基本上与世界水平相近 |

——《中西500年比较》

材料二 新中国科技人员占人口的比例

| 年份 | 全民所有制单位科技人员的总数 | 全国每百万人中科技人员数 | 每百万职工中科技人员数 |

| 1952年 | 42.5万人 | 少于7.5人 | 269人 |

| 1987年 | 889.4万人 | 83.1人 | 889.4人 |

| 1989年 | 996.1万人 | 88.1人 | 967.6人 |

——《奋进的四十年(1949~1989)》

材料三 政府科技经费的投入,从1955年的3800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。

材料四 如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。

——邓小平

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,分析新中国各阶段科技发展的主要原因。

(2)根据以上材料和你的认识,谈谈科技的发展与经济发展和国家地位有什么样的关系?

相似题推荐

材料一 近代欧洲之所以优越者。科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮。……思想言论之自由,谋个性之发展也。法律之前,个人平等也。个人之自由权利,载诸宪章,国法不得而剥夺之,所谓人权是也。

——任建树《陈独秀著作选》

材料二 “科学”一词起源于中国古汉语,原意为“科举之学”。到近代日本翻译西方著作,翻译英文science的时候,引用了中国古汉语的“科学”一词,意为各种不同类型的知识和学问。到了1893年,康有为引进并使用“科学”二字。严复在翻译《天演论》等科学著作时,也用“科学”二字。此后,“科学”二字便在中国广泛运用。

——百度名片

材料三 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

(1)据材料一和所学知识,以物理学和生物学的主要科学理论为例,说明近现代欧洲的“科学之兴”。

(2)结合所学知识,简述近代意义的“科学”在中国近代社会发展进程中所产生的积极作用。

(3)依据材料三分析20世纪50—70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?为什么确定这样的战略重点?

【推荐2】科学,首先是一种社会现象,是人类智慧的结晶。科学,同时又是一种文化现象,透过科学,我们能够管窥各国文化传统之貌。阅读下列材料:

材料一中国古代创造了辉煌灿烂的文明。……中国古代的科学技术在一个相当长的历史时期中一直居于世界领先的地位。商朝关于日食、月食的记录、哈雷彗星的记录;《唐本草》是世界上最早的由国家颁定的药典;……造纸术、印刷术、指南针和火药四大发明对世界文明的发展曾经起过巨大的影响。

——李建国《自然科学简史》

材料二“由于提倡西学者,其目的不在科学本体,而在制铁船,造火器,以制胜强敌,谋富强救国之策耳。而学西学者,又束缚于科举思想,徒藉一二格致之名词,以为进身之阶,干禄之途而已。”

——中国化学家张准(1924年)

材料三1956年,我国提出了“向科学进军”的口号,并制定出中国第一个发展科学技术的长远规划,即《1956年至1967年科学技术发展远景规划》。规划确定了“重点发展,迎头赶上”的方针和今后科技发展的主要目标

——《人民日报》

请回答:

(1)据材料一及所学知识,指出宋元时期获得发展完善并对世界文明产生巨大影响的科技成就。

(2)概括材料二所描述的历史现象。国人重视“科学本体”开始于20世纪初的什么运动?

(3)据材料三及所学知识,列举20世纪六、七十年代我国在国防科技领域的重大成果。

(4)依据上述材料并结合所学知识,简要概括宋元、近代前期和现代中国三个时期科技发展的特色。

材料一

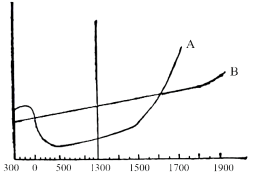

图一 中国与西方科学发展示意图(A:西方B:中国)

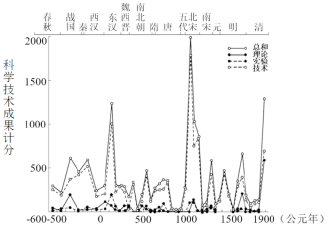

图二 中国古代科学技术水平增长曲线

注:图一选自李约瑟《世界科学的演进》,图二选自金观涛等《文化背景与科学技术结构的演变》

材料二 在延续2000多年的中国封建社会中,自给自足的小农经济一直是社会生产的基础与主体,它对科学技术能提供的经验往往是片断而零星的,不可能有其系统性,这样,在这个基础上进行的科学抽象当然多数也就只能是经验性的;同时在这样的社会生产条件下,为科学实验与观测所提供的仪器设备,总的讲也必然是既有限又简陋的,这就使人们对自然现象的观测受到限制,对其本质的揭示只能停留在描述阶段,或者在理论上给予某些定性的说明,或者作出些天才的猜测。而这种情况,与着眼于实用要求,特别关注工艺技巧与可操作性是密切相关的……就科学技术的总体而言,由于历史的局限性与社会条件的制约,仍然只能说是停留在定性描述为主的经验科学阶段。

——摘编自袁运开《中国古代科学技术发展历史概貌及其特征》

材料三 西方科学技术的引进既是“西学东渐”的产物,又是中国社会内力与外力双重作用的一种历史自觉。在西方科学技术的引进过程中,尽管道路曲折艰难,但毕竟科学开始在中国植根,并产生连锁反应,其影响深远。随着科学技术的应用所带来的实效,学习西方技术从被动变为主动,从自发变为自觉……科学技术已成为推动中国社会向前发展的一股不可低估的力量。

——摘编自王斌、周育平《近代西方科技的引进与中国社会变迁》

材料四 在怀特海看来,欧洲近代科学革命的产生根源于科学思想的突破,进而推动科学与技术的新进展。然而在中国……中国首先接触到西方近代器物层面的科学成就,比如世界地图、望远镜等;进而发展到对科学发展的制度保证的探讨,试图改革社会制度,然而变革制度的尝试从维新运动开始到中华人民共和国成立经历了半个世纪的艰苦努力而得以确立;制度探索屡遭挫折的同时,思想家与科学家们兴起了新文化运动,力图从文化的层面奠定适合近代科学传播即科学本土化的文化环境。

——摘编自谢清果《中国近代科技传播史》

材料五 今年是中国共产党成立一百周年。在革命、建设、改革各个历史时期,我们党都高度重视科技事业。从革命时期高度重视知识分子工作,到新中国成立后吹响“向科学进军”的号角,到改革开放提出“科学技术是第一生产力”的论断;从进入新世纪深入实施知识创新工程、科教兴国战略、人才强国战略,不断完善国家创新体系、建设创新型国家,到党的十八大后提出创新是第一动力、全面实施创驱动发展战略、建设世界科技强国,科技事业在党和人民事业中始终具有十分重要的战略地位、发挥了十分重要的战略作用。

2016年我们召开了全国科技创新大会、两院院士大会和中国科协第九次全国代表大会,2018年我们召开了两院院士大会。几年来,在党中央坚强领导下,在全国科技界和社会各界共同努力下,我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升,科技创新取得新的历史性成就。

——摘编自《习近平:在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代科技的特点,并指出图一中A线反超B线的原因。

(2)根据材料三、四并结合所学知识,概括近代西方科技在中国传播发展的影响。

(3)根据材料五并结合所学知识,列举至少两项当前中国“科技创新取得新的历史性成就”,并说明取得这些成就的原因。

(4)综合上述材料,简要谈谈你对当今中国科技发展的认识。

材料一 马克思主义认为,“科学是一种在历史上起推动作用的革命的力量。”翻开十八世纪法国资产阶级时期的科技发展史,我们可以看到,无论在启蒙时代、还是在革命高潮时期,法国近代科技都扮演了十分重要的角色,始终是法国资产阶级向封建贵族进行阶级斗争的强大武器,并且为法国工业化的进程做出了积极贡献。与此同时,近代科技也在革命中迅速发展起来,并在十九世纪的头三十年昌明于西方。法国科技进步,不仅“大大提高了法国的科学能力,”而且使“法国在十八世纪末,很快上升到世界科技强国的地位,据不完全统计,在1781~1800年间,世界重大科研成果的58项中,法国就有23项,占总数的40%。”

——摘自王朝辉《试论法国大革命与近代科技发展的关系》

材料二 改革开放以来,我国科学论文产出实现快速增长。2016年,中文科技期刊刊登科技论文49.4万篇,是1990年的5.5倍;国外三大检索工具《科学论文索引(SCI)》《工程索引(EI)》和《科技会议录索引(CPCI)》分别收录我国科研论文32.4万篇、22.7万篇和8.6万篇,数量分别位居世界第二、第一和第二位。论文质量得到进一步提升,根据基本科学指标数据库(ESI)论文被引用情况,2017年中国科学论文被引用次数已超过德国、英国,上升到世界第二位。

——摘自国家统计局《改革开放40年经济社会发展成就系列报告之十五》

(1)依据材料一,结合近代法国社会史实具体说明科技与社会演变之间的关系。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出“我国科学论文产出实现快速增长”的原因。

主题1 竹简木牍

2002年,考古学家在我国湘西里耶古城遗址发掘出土了(甲)3万多枚秦简牍,主要是官署文书。文书格式由年月日、地名、职官、事件及办理时刻构成,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资登记及转运书等。(乙)简牍的时间是公元前222年至前210年。(丙)书写字体和楚国字体风格相距甚远。右图为我国发行的《里耶秦简》邮票。(丁)左边秦简内容为“乘法九九口诀”。

有的同学结合材料和所学,得出了如下的结论:

| 材料 | 结论 | |

| ① | 甲 | 秦朝建立了相对完善的地方行政管理体制 |

| ② | 乙 | 湘西在秦始皇完成统一后才纳入秦的管辖范围 |

| ③ | 丙 | 秦始皇在楚国旧地推行了“书同文”的政策 |

| ④ | 丁 | 秦朝已将乘法九九口诀运用于农业生产 |

主题2 学者著述

18世纪中叶,法国出现了重农学派。重农学派以自然秩序为最高信条,视农业为财富的唯一来源,认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素。

18世纪后期,英国出现了经济自由主义。经济自由主义主张限制国家的权力,扶植和保护人民的权利,自由择业,自由贸易,自由竞争。

(2)根据材料,概括两国经济思想的相同之处,并分析其原因。结合所学,比较这两种思想反映的不同社会背景。

主题3 新闻报道

清末创刊的《北京醒世画报》记录了宣统元年(1909-1910)间的北京民众生活。其中,一则报道述评:“汪姓少妇时常与他(她)男人讲平权自由,前两天该妇人晚上出去没回家。他(她)男人一问他,他(她)反炸啦,说现在时代平权自由,我不能受你压制,我爱怎么就怎么,你管不了。咳,这叫野蛮不要脸,那能算自由吗?”此外,诸如反对女子公开抛头露面、斥责主家虐使婢女、同情女子外出摆摊补贴家用等均有报道。

(3)结合时代背景,谈谈你对材料所述社会现象的认识。(要求:观点明确,逻辑清晰,充分运用材料。)

主题4 文献荟萃

《理想国》《九章算术》《十日谈》《哈姆雷特》《自然哲学的数学原理》《论法的精神》《共产党宣言》《狂人日记》《地质力学概论》

(4)围绕“历史文献与人类社会进步”的某个侧面,选出三项文献,提炼出一个主题;再补充一个符合该主题的文献,以这4项文献的主要内容为材料,写一篇小短文。(要求:主题明确;文献选择完整、准确;材料运用充分;逻辑清晰;史论结合。)

(1)根据材料,概括“哥本哈根精神”的主要内容。

(2)结合材料和所学知识,简评“哥本哈根精神”。

材料一 全国城市市政公用设施建设资金来源简表(1982—2022年)

单位:亿元

年份 | 本年资金来源合计 | 上年末结余资金 | 本年资金来源 | |||||||

小计 | 中央财政拨款 | 地方财政拨款 | 国内贷款 | 债券 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 | |||

1982 | 27.2 | 27.2 | 8.6 | 1.0 | 16.5 | 1.1 | ||||

1992 | 265.4 | 265.4 | 9.9 | 42.9 | 10.3 | 180.4 | 38.9 | |||

2002 | 3123.2 | 111.0 | 2705.9 | 96.3 | 516.9 | 743.8 | 7.3 | 109.6 | 866.3 | 365.7 |

2012 | 15264.2 | 595.4 | 14668.9 | 171.1 | 4446.6 | 4366.7 | 26.8 | 150.8 | 3740.5 | 1766.4 |

2022 | 22062.3 | 1932.1 | 20130.2 | 301.5 | 5853.3 | 2855.5 | 1723.4 | 35.6 | 5321.8 | 4039.2 |

——整理自住房和城乡建设部《2022年城市建设统计年鉴》

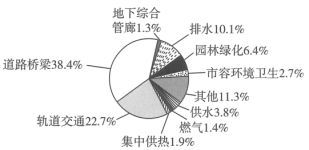

材料二 2022年全国市政设施固定资产投资构成情况

——摘编自住房和城乡建设部《2022年中国城市建设状况公报》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国改革开放以来市政公用设施建设资金的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,分析现代中国市政设施固定资产投资的核心理念。

材料一 中法战争后,清政府确定了优先建设北洋海军的方针。到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸。甲午战争后,清朝海军在舰船数量、装备质量和军队素质等方面,被日本全面超越。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二 新中国成立之初,毛泽东提出,要“有计划地逐步地建设一支强大的海军”,这支海军能“保卫沿海沿江”。1979年,邓小平提出要建立“顶用”“精”“真正现代化”的海军。21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。一批新型驱逐舰、护卫舰、登陆舰等陆续入列,2019年,我国自主设计、自主配套、自主建造的第一艘航母山东舰入列。中国海军已经建成海陆空潜、岸基海基相结合、多兵种合成的海上综合作战体系。

——摘编自彭克慧《新中国海洋战略发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国海军实力从晚清到现代的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响中国海军实力的主要因素。

【推荐3】史料 1978年第十一届三中全会后,全国改革开放给城市的蓬勃发展带来了机遇,我国城市化的发展逐渐走上了健康的轨道。新兴的小城镇在经济发达的广东、江浙地区,由乡镇企业带动的小城镇如雨后春笋般发展起来。1980年5月,中共中央和国务院决定将深圳、珠海、汕头、厦门这四个出口特区改为经济特区,使深圳、珠海等原来偏僻的小渔村和小县城迅速崛起并发展为大都市。1984年5月,中共中央和国务院批准《沿海部分城市座谈会纪要》关于进一步开放沿海14个港口城市的建议。1994年,中国的“民工大潮”汹涌澎湃,大批农民工加入到城市的建设中。2001年正式启动的西部大开发战略,推动了中国西部城市化发展的步伐。

——摘编自李军、狄江华《新中国城市发展历程探析》

[探究]根据材料并结合所学知识,指出改革开放以来中国城市化的变化并分析其原因。

材料 从1950年到1955年,我国从苏联进口了大量的枪械和相关的产品技术资料,开始着手枪械的仿制工作。这些枪械仿制成功后迅速投入批量生产,并陆续装备部队使用。到1955年年底,各种旧式杂枪退出历史舞台,我军迎来了轻武器装备的第一次全面换装。金军枪械系列得以统一,装备水平有了很大提高。

20世纪90年代,这一时期军事科技迅猛发展,给我国轻武器装备的发展带来了前所未有的机遇和挑战,成为我国轻武器蓬勃发展、赶超世界先进水平的催化剂和推动力。92式9毫米手枪与92式5.8毫米手枪广泛采用新原理、新结构、新材料和新工艺,是具有世界领先水平的自动手枪。95式5.8毫米班用枪族的定型并装备驻港部队,标志着我国小口径枪族已经成为世界小口径枪族中一颗冉冉升起的新星。

进入21世纪,世界各国轻武器呈现发展趋缓、稳步前进的总体态势。我国在立足现役轻武器装备改进提高的基础上,还推出一系列外贸产品,既为技术储备做好基础,又赢得了良好的国际口碑和海外市场,尽显了大国风范。

——《从“万国枪展”到“枪林奇葩”-人民解放军步兵轻武器发展所程》

(1)据材料并结合所学知识,简述中华人民共和国成立初期我军轻武器发展的国际背景及影响。

(2)简述20世纪90年代我军轻武器蓬勃发展的国内条件。

(3)列举21世纪,我国军事方面在国际舞台上“尽显大国风范”的表现。

(4)据材料,概括我军轻武器发展演变的趋势。

【材料一】 18世纪时,牛顿创立了经典力学理论后,运动三定律和万有引力定律为科学发展奠定了基础,标志着人类科学时代的开始。

【材料二】 图一造纸术传播示意图 图二工业革命成果及其扩展示意图

【材料三】 第三次科学技术革命的标志性科技

请回答:

(1)分析材料一中“经典力学理论“形成的历史背景。并指出它与工业革命的关系。

(2)材料二所反映的科技及传播对人类文明产生了哪些重大影响?

(3)新中国成立后,党和政府始终重视科技的发展。请任举一例,说明新中国的科技发明对人类社会产生的重大影响。

(4)根据材料二和材料三分析世界科技中心发生了怎样的转移?结合所学知识指出,这种转移说明了什么?

材料 “156项工程”是苏联援建中国156个工业项目的总称。这一庞大的项目是中苏两国在1950年至1957年期间前后多次协商分批确定并逐步实施的,1954年底被正式确定为“156项建设项目”。中国政府在充分考虑资源分布和国防安全等因素的基础上,把工程主要安排在东北地区、中部地区和西部地区,先后建成东北、华北、山西、湖北、郑洛、陕西、甘肃、川南八大工业区。为提高建设效益,国家多次调整修订项目指标,从各条战线抽调上万名优秀干部,同时组织培训、轮训、出国学习等方式壮大工程技术人员队伍,集中全国人力、物力、财力,填补了包括航空、电子、航天等行业的多项空白。特别是当1959年苏联单方面撕毁合同的困难时刻,我们不但能顶住压力,继续完成了大型工程的建设任务,而且还独自完成了包括“两弹一星”在内的科研任务和建设工程。156项工程构筑了新生共和国的钢筋铁骨,在中华人民共和国发展史上留下了光辉的一页,时至今日,作为世界五百强企业的中国第一汽车集团有限公司、鞍钢集团公司等均是当年“156项工程”建设项目发展而来,已经成为行业中的翘楚。

——摘编自陈夕《奠基:苏联援华156工程始末》等

(1)据材料并结合所学知识,分析“156工程”实施的背景。(2)据材料并结合所学知识,说明新中国“156工程”的伟大意义。