材料一 秦国商鞅变法取得了很大成果, “富国强民” 的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而班沉圆统一的引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

--摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 我们认为 18世纪中叶以后至1840年以前的中国范围是我们几千年来历史发展所自然形成的中国,也就是我们历中上的中国。十七世纪中叶至十八世纪中叶,即清康熙、雍正、乾隆三朝,是清朝实现全国统一的重要时期。从整个中国古代史来说,是中国作为一个统一多民族国家形成过程中的最后阶段。清朝的统一,实际上是先统一了满族地区,即广义的满洲;再统一汉族的地区,即明王朝的故土:再统一蒙古族地区和蒙古族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。

--摘编自谭其骧 (历史上的中国和中国历史疆域》

材料三 清朝政府在继承中国历代疆域的基础上,进一步完成了对边疆地区的统一,对边疆地区行使主权,进行有效的管辖,将一个清晰完整的中国边疆展现在世界面前,在近代以前奠定了中国疆域的版图。

--摘编自成崇德《清代前期边疆通论(上)》

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因,面对广阔的疆域秦朝是如何管辖的?

(2)阅读材料二,概括谭其骧的主要观点;依据材料二、三并结合所学,说明清朝版图奠定的历史意义。

相似题推荐

【推荐1】我国是统一的多民族国家。“民族主义”在不同的历史发展阶段有具体的表现形式和内涵,在不断丰富发展的同时又有贯通其中的历史文化脉系和文化认同。

材料一 所谓“大一统”观念,就是主张华夏族和四方的“五方之民”在一个统一的政权下共同生活,共同发展。战国时还未实现大一统,但战国时期的许多著作都讨论集权专制治理,并借用周代许多“设官分职”的成法制定出统一集权的官僚体制。认识到中国、蛮、夷、戎、狄五方之民各自都有其居、住、吃、穿、用使用器物的特点,这是不同的经济、文化、习俗造成的,都有其存在的合理性。

——摘编自《礼记》

(1)依据材料一,概括战国时期“大一统”观念的主要内容。材料二

| 雍正年间 | 雍正帝对前代贬低夷狄不以为然,认为“蒙古及边诸部落,俱归版图,……乃中国臣民之大幸”;在西南先后改东川、乌蒙、镇雄土府为府、州,设流官并派兵镇守;青海蒙古正式编旗,共置蒙古28旗,由西宁办事大臣兼任盟长。 |

| 乾隆年间 | 颁布《理藩院则例》、《蒙古律例》、《回疆则例》、《西藏善后章程》、《钦定西藏章程》。 |

——据《中国大通史·清(1644—1840)》整理

(2)根据材料二,概括清朝治理民族事务的新举措。材料三 近代中国民族主义是在空前的变局之下,因受外力刺激而迅速发展起来的。这一时期民族主义运动的主要精神武器是立足于民族国家的“主权”认同。民族主义运动的中心议题之一是“利权意识”,如收回路矿权利运动。梁启超首次提出了“中华民族”的概念,他在发表的《论民族竞争之大势》一文中,更加明确地指出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已”。

——摘编自王先明《传统民族主义与近代民族主义的历史界标》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国近代民族主义产生的原因。材料四 马克思主义民族观的核心是主张各民族在平等的基础上友好团结。根据这一指导思想,我党在早期工作中就比较关注民族问题。早在1935年,中央红军长征经过固原地区(今宁夏)时,就制定了严格纪律,要求尊重当地回族风俗习惯和宗教信仰,宣传民族平等,受到回族群众的拥护和支持,也播下了革命火种。1936年10月陕甘宁豫海县回民自治政府成立,这是我党领导的第一个民族区域自治的地方政权。写下了我国民族区域自治史上光辉的一页,是我党把马克思列宁主义民族理论和中国民族实际相结合,解决我国民族问题的伟大尝试。

——摘编自郑彦卿《改革开放以来宁夏回族自治区民族区域自治制度的成就与经验》

(4)根据材料四并结合所学知识,分析中国共产党民族政策的思想基础,并简述新民主主义革命时期我党落实民族政策的意义。材料一

材料二 为适应疆域空前辽阔的特点,元朝创立了一种以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制;它具有双重性,长期代表中央分驭地方,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

材料三 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治”为核心的边疆民族统治政策。如在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区,在中央专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料四 边疆治理作为国家治理体系不可或缺的组成部分,无论何时都对推动民族友好团结、国家稳定发展具有重大的意义,特别是在“一带一路”倡议中,边疆治理更直接关系到“一带一路”如何顺利实施的问题, 因而不能不认真反思和总结历代王朝的治边经验,从更广阔的时空范围来审视或讨论我们今天的边疆治理工作。 中华民族与文化共同体势态性规模的不断扩大和发展,无论任何时候都离不开民族与民族之间的互 动交往。

——摘编自张新民《中国古代边疆治理经验的反思与总结》

阅读材料,完成下列要求:

(1)材料一反映了哪一朝代的疆域形势?结合所学知识,指出该朝代加强疆域管理的地方行政制度的影响。

(2)材料二中的“新体制”指的是什么制度?结合材料指出这一制度如何有效的处理中央与地方之间的关系。

(3)据材料三,指出清朝在治理边疆时所遇到的问题并概括清朝边疆治理的特点。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈古代边疆建设对今天边疆治理的启示。

材料一 (元明时期)中央王朝的治藏方针往往通过西藏地方政权来贯彻,由于缺乏有效监督,极易导致中央政府的方针政策得不到贯彻或达不到预期效果。1717年准噶尔部突袭拉萨,虽然最终被清军击败,但其势力始终威胁西藏。西藏地方政权内部也勾心斗角,争权夺利。雍正皇帝因此决定向西藏派遣驻藏大臣,办理前后藏一切事务。1791年廓尔喀入侵西藏,驻藏大臣一方面向清廷奏呈战争情况,另一方面协调西藏地方与进剿清军的关系,督办粮饷。战争结束后,驻藏大臣又协助制定《藏内善后章程》(经清王朝批准后颁布实施),并劝导西藏地方政权减免赋税,请求中央王朝赈恤。当西藏发生疫情时,驻藏大臣又下令建房安置,捐款购买药品等安抚民众。此外,驻藏大臣还协同达赖喇嘛等处理一般事务,并经常协调西藏地方各种势力之间的关系,化解各种矛盾。

——摘编自陈柏萍《清代驻藏大臣的设置及其历史作用》

材料二 1951年,中央人民政府和西藏地方政府签订“十七条协议”,西藏实现和平解放……1959年9月,西藏自治区筹委会先后作出《关于废除封建农奴主土地所有制,实行农民土地所有制的决议》《西藏地区减租减息实施细则》《关于西藏地区土地改革的实施办法》等重大决议部署。百万农奴和奴隶从封建农奴制度的枷锁中被解放出来,获得人身自由和宗教信仰自由,获得现代意义上宪法和法律所赋予的基本公民权利。1965年9月1日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨召开,宣告西藏自治区成立。

——摘编自余志坤《伟大而深刻的社会变革——纪念西藏民主改革60周年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝设置驻藏大臣的背景及其职责,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西藏自治区成立的政治前提,并分析西藏自治区成立的意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出清朝与新中国治理西藏的相似之处,以及政府进行地方治理时应考虑的因素。

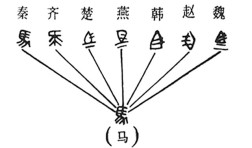

材料一

图一 图二 图三

材料二 “书籍被烧毁,其实还在其次,春秋末年以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神,事实上因此而遭受了一次致命的打击。”

——郭沫若

材料三 “诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——董仲舒

(1)材料一图一、二、三分别反映秦朝采取哪些措施巩固统一?

(2)材料三中的“孔子之术”指的是哪一学派?创始人是谁?他的核心思想是什么?

(3)材料二合材料三反映了秦汉两个朝代对待儒家思想的态度分别是什么?其根本目的又是什么?

材料一 下图为秦直道示意图

材料二 波斯帝国境内有几条重要的驿道。最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,它全长2400多千米,设施完善,每隔25千米左右设一驿站,驿站备有马匹供信使使用。此外,从巴比伦开始的驿道有两条,分别通向波斯另一都城波斯波利斯和中亚以及印度。通向中亚的驿道的长度不在“御道”之下,为著名的丝绸之路的前身。

——摘编自《中外历史纲要》(下)

(1)根据材料并结合所学知识,列出四个古代世界大国重视道路修建的国家。

(2)根据材料并结合所学知识,简析古代世界的大国兴修大道的原因与影响。

2010年,北京大学得到香港冯燊均国学基金会捐赠,收藏了一批从海外回归的简牍。这批简牍出土于同一地点,抄写于同一时期,字体主要是隶书,小部分是篆书。

卷号 | 简牍内容摘录 | 初步研究成果 |

〇 | 《三十一年质日》记载“卅一年十月乙卯朔庚寅” | “质日”为秦汉时常见的表格形式的日历 |

四 | 《道里书》记述了江汉地区的水陆交通路线和里程 | 所记地名多位于秦南郡范围内,江陵、安陆、销等是县一级地名 |

| 《制衣》记录的剪裁方法是为二尺五寸幅宽之布设定 | 秦国确定标准布幅宽“二尺五寸”;西汉初年则规定为“二尺二寸” | |

八 | 《田书》是各种数学计算方法和例题的汇编,以二百四十平方步为一亩 | 《史记·秦始皇本纪》载“六尺为步”; 《说文》载“亩,六尺为步,步百为亩,秦田二百四十步为亩” |

(2)出土简牍作为一种研究历史的证据,根据材料结合所学知识指出使用该历史证据时应注意的问题。