材料 一般以为,革命是因为统治阶级“失道”“失人心”,社会矛盾激化到了无从解决的地步,民众才被迫揭竿而起的。这意味着革命是“发生”的,而不是“发动”的,是自然来临的,而不是人为制造的。其实革命发生的机制非常复杂,难以一概而论。有的革命是“逼”出来的,有的革命是“造”出来的,更多的革命恐怕是有“逼”有“造”,亦即朝野双方合“造”的。

——摘编自王奇生《高山滚石: 20世纪中国革命的连续与递进》

材料反映了一位学者对革命的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中外历史上的一次革命,说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

相似题推荐

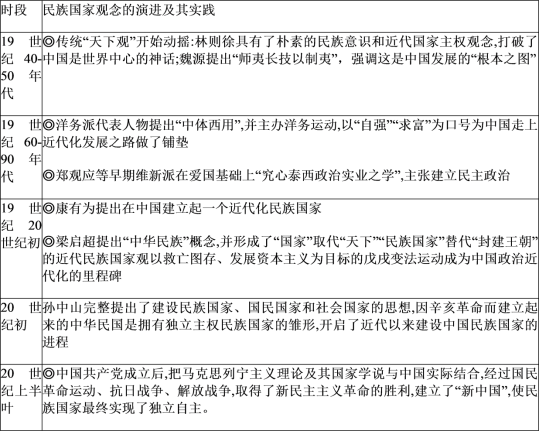

材料 近代以来,中华民族的民族国家观念逐渐形成并发展,其实践活动使中国发生了翻天覆地的变化,如下表所示

——据陈艳《近代中国民族国家观念研究》等

围绕材料,结合中国近现代史的具体史实,从以下两个论题中自选一个展开阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合,只列论题不阐述不得分。)

论题一:挽救民族危亡是近代中国民族国家观念的核心。

论题二:中国近代民族主义是推动历史发展的重要因素。(要求:联系中国近代历史发展的史实,论题明确,史论结合,字迹清晰。)

材料 梁启超说:“凡‘思’非皆能成潮;能成潮者,则其思必有相当之价值,而又适合其时代之要求者也。”

| 次数 | 时间 | 意义 |

| 第一次 | 从戊戌变法到清末预备立宪 | 中国几千年的封建伦理之“偶像”开始走向“黄昏”,中国人民的思维方式开始发生变化 |

| 第二次 | 从辛亥革命到五四运动 | 中国几千年的封建伦理之“偶像”彻底走向“黄昏”,人民的思想得到进一步解放 |

| 第三次 | 中国共产党的成立到新中国成立社会主义改造的完成 | 如果说第二次浪潮注重对“质料”的改造,那么第三次浪潮就是在“质料”的基础上确立自己的“形式” |

| 第四次 | 改革开放解放思想、实事求是思想路线的确立到新时代“以人民为中心” | 社会主义初级阶段的基本矛盾已经由过去改革开放之初的“人民日益增长的物质文化需求同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的发展之间的矛盾” |

——摘编自王跃《中国现代性的四次浪潮——从“人的发现”到“以人民为中心”》

结合近现代中国思想史的相关知识,提取材料中的两条信息对梁启超的观点进行探讨。(要求:观点明确,论述清晰,史论结合。)

材料 在1954年,胡绳先生依据中国近代“阶级斗争的表现”为线索,提出1840-1949年间,存在太平天国、戊戌变法和义和团、辛亥革命“三次革命高潮”,这三次革命高潮反映了近代中国的进步潮流。“三次革命高潮”论相当长时间成为撰写近代史教科书的总体架构,直到1980年,李时岳先生对“三次高潮”论提出不同看法,并认为这个时期历史进步的潮流应当是:洋务运动-戊戌维新一辛亥革命,从此中国近代史基本线索的研讨进入新阶段。

——乔还田《中国近代史基本线索研究叙录》

依据材料,并结合所学知识对材料中的观点进行评析。(要求:观点明确、史实准确,史论结合。)