材料一 针对古代“劳心者治人,劳力者治于人”的观点,明末清初的颜元认为人人都应该积极参加劳动。他把礼、乐、射、御、书、数、兵、农等作为教育内容,既培养出了善于制造器具的学生,也培养出了垦荒种田的能手。在课程实施的方法上,颜元提出与传统“主静”相对立的“主动”“习行”方法。此外,他认为劳动能使人去除邪念、克服懒怠。他进一步明确指出:“一身动则一身强,一家动则一家强,一国动则一国强,天下动则天下强。”

——摘编自崔海亮《中国传统文化中的劳动教育及其当代价值》等

材料二 为改变轻视体力劳动和体力劳动者的错误观念,《共同纲领》将“爱劳动”列为国民五项公德之一。1949年12月,党和政府提出“为人民服务,首先为工农服务,为当前的革命斗争与建设服务”的教育方针。1950-1952年,800多万师生积极响应国家号召,在参加土地改革的同时,积极向劳动人民学习,在劳动作业中进行自我教育。此外,我国教育工作者还翻译一系列苏联书籍,推广苏联劳动教育的模式。这一时期的劳动教育鼓舞了民众从事劳动创造的热情,激发了劳动积极性。

——摘编自李健楠《新中国成立以来中国共产党劳动教育思想演变与发展研究》等

(1)根据材料一,概括颜元对劳动教育的主张,并结合所学知识进行评价

(2)根据材料二并结合所学知识,分析该时期我国劳动教育方针的提出与实践的背景。

相似题推荐

材料一 黄宗羲认为君臣之间的关系不同于父子。父子是血缘关系,君臣是共事关系,前者是天生的尊卑关系,后者却不然,因此不能“视天子之位过高”。这就不但与宋明理学把君臣父子的尊卑秩序视为一体大不相同,而且也与原始儒学以血缘氏族为国家根本从而由“父子”到“君臣”也颇相背离,黄宗羲痛斥“三代”之后的“人君”把“天下”当作自己的家业,所定的典章制度实际上是“一家之法而非天下之法”,所以主张彻底变革,以建立真正的法,黄宗羲说“论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人”,这是一个极大的思想突破……黄宗羲所要建树的“法”的内容是什么?其中重要的两项是“置相”和“学校”,前者“置相”是设立宰相,实际已接近于近代责任制的内阁总理……后者“学校”则接近于近代议会,并非仅教育机关。

——摘编自李泽厚《经世致用观念随笔》

材料二 这种新的生产关系,尽管处于萌芽状态,它却始终呼唤着与之配套的上层建筑,封建经济向资本主义经济的发展,必然要出现反映它的存在,适应它的需要的意识形态……明末清初,激烈的阶级斗争给予具有启蒙性质的哲学思想以强大的推动力,在明末农民战争总爆发的前夕,新兴市民的反封建斗争,曾经一度蓬勃兴起,最为激烈的是以李自成、张献忠为首的农民大起义,在历史上空前地冲击了整个封建制度,同时在空前严重的社会危机面前,地主阶级也发生了政治分化,部分在野开明地主及知识分子不满朝政的腐败,要求改革现状,作为东林党人的后代,黄宗羲从小受到反封建的熏陶,在东林党人遭到残酷镇压后,黄宗羲反封建激情一度被推向顶峰。清兵入关和清初政权的残酷暴行,更加深了他的这种认识。

——摘编自程志华《黄宗羲民主思想成因初探》

(1)根据材料一,概括黄宗羲的主张,并结合所学知识对其进步性进行简要的评述。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析黄宗羲进步思想形成的时代背景。

材料一 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,在正消失的贵族分封制宗法社会和新兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》

材料二 中国思想的演进,正如韩愈、张载所指出,如果儒家将《论语》《孟子》《大学》和《中庸》融合为一体,就可以“发育万物,峻极于天”。这一理论工程,经过韩愈、张载等思想家的运送木石,到周敦颐、二程(程颢、程颐)和朱熹,由他们设计建筑,就有了理学大厦的创建,而且这一大厦之后仍在继续和完善,这是佛教与中土文化以及儒、道的高层次融合。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料三 清初诸帝也像他们以前的辽、金、元代的皇帝那样,接过儒家的术语、方式和思想,将其用于拥戴和维护政治权威,而这也正是儒家那套东西的本意所在。

——费正清《美国与中国》

在他(康有为)看来,孔子是一位伟大的改革家,《春秋》便是孔子为“改制”而创作的。他甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中于升平(世),为立宪;终至太平(世),为民主。”

——摘自张海鹏等编《中国近代史》

请回答:

(1)根据材料一指出儒家思想的特点。结合所学指出汉代儒学是面向未来的?

(2)根据材料二并结合所学,指出唐代中后期思想家为构建“理学大厦”所作的努力及影响。

(3)面对风云际会,时局变化,儒家思想经历了一个吸收世界文明,日益丰富发展的过程。根据材料三并结合所学,有两种观点可供选择阐述 ①“清初诸帝接过儒家的术语、方式和思想,将其用于拥戴和维护政治权威”,请以康熙帝为例加以说明。 ②自道光以来,中国遭遇“三千年未有之变局”,以康有为为代表的改良派立足儒家文化价值体系,赋之以时代使命,结合所学予以说明。

材料一:程朱理学把“理”当成最高的本体,把宇宙实体和宇宙规律与儒家伦理的原则结合起来,在道德实践上,“理”被强化为外在的、客体性的权威。虽然这个外在的、客体性的权威有其很强的道德规范和指导功能,但对人的主观能动性是有所抑制的。因此,理学的进一步发展,就有了心学。陆九渊、王阳明相信人心就是理的根源,也是道德法则的根源。他们提出“心即是理”,相信自己的内在价值更胜于外在权威,使人的道德主体性进一步发展。所以,从理学到心学,宋明理学的发展经历了一个逻辑的内在的展开。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

材料二:宋明理学曾在启蒙运动时期被广泛推崇。伏尔泰就曾指出,“我们不能像中国人一样,真是大不幸!”“他们帝国(中国)的组织,是世界上最好的”“中国是地球上人口最多,管理最好,而且最优秀、最古老、也是最广博的王国”。当然,伏尔泰为了达到反对宗教神学的目的,对中国文化和以宋明理学为代表的儒家思想的赞美有言过其实之嫌。但就其结果而言,他这种对中国文化的极度赞美对法国的启蒙运动倒是起了积极的推动作用。

——据[美]麦克尼尔《世界史》等

材料三:16-17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷……黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权,限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了三权分立、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的启蒙思想与18世纪的欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。

——张岱年等主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋明理学出现的历史背景及其发展特点。

(2)据材料一、二并结合所学知识,分析启蒙运动推崇宋明理学的原因,并谈谈你对宋明理学的认识。

(3)根据材料三并结合所学知识,你认为明清之际的进步思潮能与欧洲启蒙思想“等量齐观”吗?说出中外启蒙思想的最大差异是什么?影响有何不同?

材料 1949年12月23日至31日,在中共中央和毛泽东的关怀与直接领导下,第一次全国教育工作会议在北京召开。

会议重申了共和国的教育是新民主主义的教育。其主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想。会议提出“要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验,建设新民主主义教育”的方针。会议提出教育工作的发展应是普及与提高的结合,在当时和以后相当长的时间内,必须把教育工作的重点放在普及上面,并将这种教育与国家建设的需要(目前的需要和长远的需要)密切地联系起来。同时,各级各类学校都必须向工农开门,招收工农干部和工农子女入学。新解放区教育工作的关键是争取、团结、改造知识分子,要在师生中进行思想政治教育,使他们逐步树立革命人生观。

——摘编自何东昌主编《中华人民共和国教育史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括建国初期教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳改革的特点及意义。

材料一 诸侯国君在看准了士阶层的社会政治效益之后,在自家的后院里也开始招贤纳士办学……稷下学宫学术氛围浓厚,思想自由,各个学派并存……学宫是由养士制度发展转化的教育机构,由于它是官方出资举办的学校,始终保持了养士、用士的政治特色……官办但又始终保持了尊重士人、采取私学的教育管理形式、容纳百家、不加干预的传统。战国二百六十年,齐国几乎始终领导文化潮流。这和稷下学宫是分不开的。

——摘自李冬君《中国私学小史》

材料二 所谓大学者,非仅为多数学生按时授课,造成一毕业生之资格而已也,实以是为共同研究学术之机关。研究者也,非徒输入欧化,而必于欧化之中为更进之发明;非徒保存国粹,而必以科学方法,揭国粹之真相……有《月刊》以网罗各方面之学说,庶学者读之,而于专精之余,旁涉种种有关系之学理,庶有以祛其褊狭之意见,而且对于同校之教员及学生,皆有交换知识之机会,而不至于隔阖矣……大学者,“囊括大典,网罗众家”之学府也。《礼记》《中庸》曰:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”足以形容之。

——引自蔡元培1918年《北京大学月刊》发刊词

材料三 要坚持社会主义办学方向,把立德树人作为教育的根本任务,发挥教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用,深化学校思想政治理论课改革创新,加强和改进学校体育美育,广泛开展劳动教育,发展素质教育,推进教育公平,促进学生德智体美劳全面发展,培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践精神。

——引自习近平2020年在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话

(1)根据材料一,结合所学,从办学形式角度指出稷下学宫使“齐国几乎始终领导文化潮流”的原因,用一句话概括稷下学宫的历史地位。

(2)根据材料二,结合所学,指出蔡元培的办学方针,并列举新文化运动时期,在北京创办的有利于增加“交换知识之机会”的三种报刊。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述:

①教育观对于学校教育是具有指导意义的,简述朱熹和毛泽东的教育观。

②受科举制的影响,中国古代社会形成了“万般皆下品,唯有读书高”的重学风气。以徽商为例,指出在这种社会风气影响下所形成的传统,并列举两个能体现这一传统的徽派建筑名称。

材料一 2005年温家宝总理在看望著名物理学家钱学森时,钱老曾发出这样的感慨:回过头来看,这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就能跟民国时期培养的大师相比!“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这就是著名的“钱学森之问”。

国家最高科学技术奖自2000年设立以来,共有14位科学家获奖。其中有11位是1951年前大学毕业的。

材料二

变调

材料三 中国工程院于1994年成立,首批院士96人,留学专家46名,占48%。1999年8月被授予“两弹一星功勋奖章”的23名受奖者中21名是归国学者。数据显示,中国科学院院士中的81%、中国工程院院士中的51%、国家重点项目学科带头人中的72%,均有留学经历,都可以称为“海归”人士。

(1)据材料一和材料二,回答“钱学森之问”反映了什么问题?

(2)新中国成立后我国提高公民素质的努力取得了哪些成就?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析评价留学教育对我国现代化建设产生的影响。

材料一 资产阶级维新派从强调强国保种,培养有知识的贤妻良母出发,大力倡导女子教育,利用报刊广为宣传,出现了轰轰烈烈的“兴女学解放运动”。梁启超强调: “吾推极天下积弱之本,则必自妇人不学始”,郑观应则提出“各省广立女塾,使女子皆入塾读书”。

1906年,清政府将女学列入学部职掌,1907年学部颁布了《女子小学堂章程》和《女子师范学堂章程》,比男子修业期限各缩短一年,同年学部奏定《女子学堂章程》,确立了女子教育学制。

辛亥革命时期,资产阶级革命派号召中国妇女“规复天赋之权利,以扫除依赖男子之劣根性,各自努力于学问,以成救国之女豪杰,夫而后中国或可有望也”。他们认为男女平等教育是提高女子地位,实现男女平等的唯一途径。1913年,中华民国教育部制定了新的学制,规定初等教育男女可以同学,中学、师范、职业各类学校都可以为女生独立设校。

从1905年起,湖南、奉天、江西、江苏、浙江等地相继选派官费女子留学日本、美国,促进了女子留学的发展。

——摘编自段敏利《近代中国妇女教育的发展》

材料二 电影《女司机》(1951年)、《马兰花开》(1956年)是两部出自女剧作家之手,反映新中国初期女司机工作生活的作品。文学与艺术中的女司机形象体现了新中国政治文化的构想与实践,具有多重文化象征意义。

——摘编自刘传霞《新中国初期女司机形象的生成与多重文化意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述近代女性教育发展的原因,说明应如何看待近代女性教育。(2)根据材料二并结合所学知识,简析文艺界塑造的新中国女司机形象的意义。

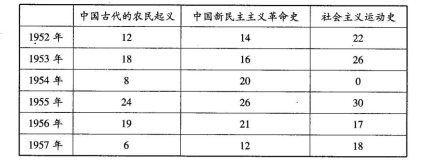

材料

——摘编自孙义坤《建国以来高考历史试卷(全国卷)述评》

表为1952-1957年高考历史试题内容情况表(单位:%)。

从中概括出该时期我国高考历史试题的一个主要特点,并结合所学知识分析其原因。

材料 1872年,清政府正式选派120名幼童赴美,开启了近代中国官费留学的先河,其后,清政府又派遣一批留学生赴欧洲学习海军炮舰等技术。在这120名幼童和后来赴欧洲的留学生中,出现了“中国铁路之父”詹天佑,民国第一任内阁总理唐绍仪,启蒙思想家严复。

如果说最早去欧美留学的潮流,是在西学强势来袭的背景下被动作出的选择,甲午战争后赴日本留学的潮流,则多了一些主动性。1898年,清政府派出第一批官派留日学生13人,到1905年达到高潮,约有8000多人。其中杰出代表包括孙中山、鲁迅、周恩来、蔡元培、田汉等。

“庚款留学”在1909年一1937年之间,由清华选派了留美学生总计1971人,并带动了大量“自助学者”赴美,这是开拓中国现代科技事业的一代留学生,很多人成为学科奠基人和学术栋梁,竺可桢、侯德榜、钱学森、钱伟长、梁思成、周培源、梅贻琦等都是“庚款留学”的杰出代表。

1915年,海归精英李石曾、蔡元培等人发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年,至1920年赴法求学人数已达1600人。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

到了20世纪20年代,留学苏俄潮兴起,成为一种与大众留学不同的革命留学。它一开始就是严格而有目的的革命班干部培训,在中国留学史下,也留下了浓墨重彩的一笔。

新中国成立后,50年代产生了“留苏热”,从1950年开始到1966年,中国先后向苏联和东欧派遣了万余名留学生,产生了一大批杰出的科学家、艺术家和政治领导人。经过“文革”时期,1978年以来,伴随改革开放的推进,我国的留学达到了前所未有的新高潮。2012年,我国出国留学人数达到39.96万,成为世界第一留学大国。从1978年到2012年年底,短短34年。

中国各类出国留学人员总数达264.47万人,其中超过90%是自费留学生。

——摘编自郭霞《留学的世纪回眸》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代留学潮的主要变化。(2)结合中国近现代留学潮的变化,说明一个半世纪的留学史就是一部不断追求“中国梦”的“奋斗史”。