明朝初年,建立了一套比较完备的户籍管理制度。户籍管理的核心内容为里甲制。里长、甲首皆轮流担任,他们要负责管束所属人户,统计其丁、产变化状况,督促生产,调解纠纷。在设置里甲的基础上编造黄册,每里一册,登载该里110户的丁、口数以及年龄、财产状况。

明朝的正役以里甲为单位轮充,亦称里甲正役。里甲正役的主要工作,是协助粮长催征钱粮,协助官府维持治安、拘捕罪犯,办运上贡物料,支应官府公用等等。

随着赋役制度的改革,里甲制逐渐瓦解。明朝后期,开始采取新的户籍管理制度保甲制。其重点在维持地方治安,与金役无关,保甲的册籍只书写籍贯、丁口,不载财产状况和户籍类别。但里甲制并未取消,只是渐趋有名无实而已。清朝前期,里甲、保甲并存,里甲负责管理户籍,征收丁银,保甲负责维持治安。雍正时期赋役制度改革,里甲制失去了存在的意义,渐与保甲合并。

—摘编自张帆《中国古代简史》

阅读材料,结合所学,评析里甲制的兴衰。

相似题推荐

材料一 《周礼》中详尽记载了当时划分细密、职官赅备的乡里区划,国中“五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱”。当时,乡、党、邻、里是四种基本的组织形式。春秋战国时期,什伍组织也被广泛采用,各诸侯国对乡村的控制逐渐趋于严密。秦统一六国后,将全国划分为36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层政权遍推行郡县制。至魏晋南北朝时期,大体上不离“官有秩,各有掌,重教化”的窠臼。唐代实行乡、里、村三级制,以里正为主、村正为其辅,乡的功能进一步被弱化,甚至一度是有职无官。到宋代仍实行乡里制,“诸乡置里正,主赋役”。从王安石变法至清代,地方治权所代表的官制体制从乡镇退缩到县一级,县成为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,以体现族权的宗族组织为基础,以拥有绅权的士为纽带而建立起了乡村自治政治。

——摘编自唐鸣 刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

材料二 南京国民政府时期,“农村中因家庭间的是非和邻里间的争执·····多属“鸡虫得失””,诉讼程序的复杂导致纠纷解决的困难,因而乡镇调解是基层社会治理的亟须。在熟悉基层行政的人士看来,乡镇政权对纠纷的调解“可以减少无数的讼累”,同时,就基层调解委员会的人员构成而言,调解委员“系由乡镇民代表会选出,多为地方公正士绅······必能收事半功倍之效”。

——摘编自谢健《乡镇政权与基层社会治理》

材料三 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代乡村治理的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府时期乡镇调解的主要职能。

(3)根据材料三,概括新中国成立初期党和政府重构乡村秩序的积极意义。

材料一 从岳麓书院收藏的秦简《尉卒律》(内容多为秦统一前后的律令)的规定来看,秦在里吏任用上有意避开地方豪强,推行里吏与帅豪(地方的社会领袖)分离、行政权与社会性权威分离的新政策。《商君书》有《去强》《说民》《弱民》三篇,文句相关,主旨相近,都是讲治国为君要干预和削弱民间社会共同体内部的自治秩序,使之无力抗拒国家统治,从而为国所用。就制度设计而言,秦的立法者为了控制基层社会,希望在官僚行政系统之下塑造出一个驯服的里吏层级,他们的权力完全来自上级,因而绝对服从,为上级监管邑里,控制民众。

——摘编自陈侃理《秦汉里吏与基层统治》

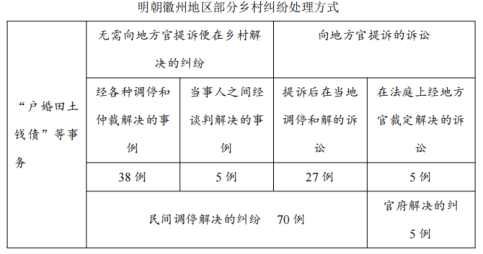

材料二 明清时期,为了更好地处理乡里纠纷,地方的士绅们会共同研商,制定处理民事纠纷的乡规乡约,送呈给县衙并取得地方官的承认,以此让乡民共同遵守。同时,由于地方官希望政简刑清,不愿花费太多的功夫在处理诉讼案件上,也会常常将诉讼的双方送回乡里,让他们找人仲裁。

——摘编自崔晶《基层社会治理的构建——基于明清时期国家法与习惯法互动的视角》

(1)根据材料,概述明清时期与秦相比在基层治理方面的主要变化。

(2)根据材料二并结合所学,分析明清时期基层治理出现变化的历史原因。

材料一 “地方自治”作为西方民主制度发展过程中调适国家与社会关系的有效路径,被近代中国开明地主和民族资产阶级所接受。甲午战后,维新派大力提倡地方政治改革,地方自治思潮逐渐兴起,并对统治阶级中部分开明人士产生影响。

迫于要求地方自治的舆论压力,1908年清政府拟定预备立宪《逐年筹备事宜清单》,对地方自治的实施步骤作了统筹规划。1909年后,清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》和《城镇乡地方自治选举章程》等文件,仿效日本实行地方自治制度。清末地方自治分成两级,以府、厅、州、县为上级自治,以城、镇、乡为下级自治,而省级没有明确规定实行自治。《城镇乡地方自治章程》明确地方自治范围包括本城镇乡之学务、卫生、道路工程、农工商务、救济慈善事业、公共营业、筹集款项等方面,同时规定“以专办地方公益事宜辅佐官治为主,由地方公选合格绅民,受地方官监督办理自治”。根据规划方案,要求至1914年地方全部成立地方自治机构。清末地方自治运动受到了地方绅商阶层的欢迎,但筹办自治过程中因地方官办理不善、征收自治费等引发的骚乱事件遍及全国15个省区。1914年,袁世凯下令取消各级地方自治。

——摘编自孙婷《清末地方自治研究》

材料二 一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权,有直接创制法律之权,有直接复决法律之权……每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

——1924年孙中山《国民政府建国大纲》

(1)依据材料一并结合所学,评析清末地方自治运动。(2)与材料一相比,指出材料二地方自治思想的变化,并分析原因。