材料

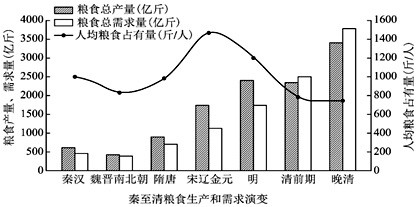

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算。

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析其影响因素。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明至清前期粮食生产与社会生活的关系。

相似题推荐

材料一 明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。这倒不是因为铁搭有如何的先进性,根本的原因在于铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物·乃粒·稻工》记载“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”

——《太湖地区农业史》

材料二 明代隆庆、万历年间,蒲州张四维家族、王崇古家族、马自强家族,均是大商人家庭,三家联姻为亲戚,……增强了其商业竞争实力。王崇古在河东业盐,张四维的父亲是长芦大盐商,累资数十百万,张、王二氏联手,结成了盐商团伙,控制了河东、长芦两处盐利,具有一定的垄断性,在亲缘集团的基础上,晋商又逐渐发展为地缘组织。

——张正明《明清时期的山西盐商》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出明清时期江南耕作技术发生了什么变化?其原因有哪些?

(2)根据材料二,归纳明清时期经济发展出现了什么新现象。明清时期,在农耕经济高度发展中分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这种变异具体指哪一现象?

材料 元代,一些大陆人到澎湖建造茅屋,男耕女织,种植黄豆、黍子,还把瓷器运到台湾。明朝中后期,大陆的零散商人活跃于台湾与澎湖各个地方,每年都有十多艘船只把大陆的玛瑙、瓷器、布和盐运往台湾,换回台湾出产的鹿脯和皮、角等,从事两岸间的贸易活动。17世纪以来,大陆人不断进入台湾,大陆客家人还出资兴建水利工程,推动台中与台北水利灌溉系统形成。嘉庆十五年,清政府设官管理农事,推广农业技术,使台湾高山族人“始知置备耕牛、农具,渐通汉人语言”,也学会“烹调饮食”。

——摘编自陶诚《历史上大陆对台湾的开发》

(1)根据材料概括元明清时期台湾得以开发的原因。(不得照抄材料)

(2)结合所学知识,补充一条这一时期“台湾得以开发”的原因,并说明理由。

材料一 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

材料二 16世纪以来,原产美洲的玉米、土豆等多种作物传入中国,缓和了人地矛盾,到乾隆时期中国人口突破一亿大关。江南地区形成了专门种植桑、麻、棉等经济作物的区域。专业养蚕产丝的苏州等地,大商户购买织机,雇佣机工进行生产。制作精美的中国瓷器、丝绸在西欧热销,世界白银产量竟有一半流入中国。可以说,16——18世纪的中国,在经济全球化进程中,成功扮演着“受益者”的角色。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明白银货币化对中国和世界经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出16—18世纪中国成为经济全球化“受益者”的表现。

材料一 司马光认定:增加粮食仓储是“为政之首务也”,“常平、义仓,汉、隋利民之良法,常平以平谷价,义仓以备凶灾。周显德中,又置惠民仓,以杂配钱分数折粟贮之,岁歉,减出以惠民。宋兼存其法焉。”他建议发展地方性仓储,并将“仓廪之实”作为考察地方官任期内政绩优劣的一个标准。司马光还在《论财利疏》中警告当政者:“古之王者,藏之于民。降而不能,乃藏于仓廪府库。故上不足则取之于下,下不足则资之于上。此上下所以相保也。”

——摘编自支任霞《司马光的粮食安全思想》

材料二 习近平总书记强调,“耕地保护要求非常明确,十八亿亩耕地必须实至名归,农田就是农田,而且必须是良田。”保障国家粮食安全,耕地是基础,科技是支撑。把不可或缺、不可替代的粮食等农产品供给上升到关系国计民生的初级产品的重大战略高度,予以重视和保障,提高其战略定位,对于稳定粮食等农产品生产链和供应链,对于稳农保供十分重要。因地制宜发挥资源优势、未来食物来源和结构、全方位多途径开发食物资源、开发丰富多元食物品种、满足多样化的消费需求。粮食安全党政同责、耕地保护党政同责、主产区主销区平衡区保面积保产量同责等三项重大制度,从根本上明确了各级党委政府的任务和责任。建立健全中央到地方的四级储备体系,建立自主可控、稳定可靠的粮食供应链。逐步完善颁布维护国家粮食发展和安全的法律法规,贯彻执行“不断提高粮食综合生产能力,建设国家粮食安全产业带,完善粮食加工、流通、储备体系”等相关法律规定。

——摘编自尹成杰《新时代新征程粮食发展和安全的根本保证》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马光的粮食安全观并分析其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出现代粮食安全观的新变化。

材料一 人类学家发现,在这些部落中,男人负责狩猎动物、提供肉食,而女人则负责采集营地周围所能发现的一切可供食用的东西,如植物块根、浆果、坚果、昆虫、啮齿类动物、贝类等。虽然男人弄来的肉类极受欢迎,但事实却是,女人采集来的食品仍为主要的食物来源——女人采集来的食品经常是男人带回的猎物的两倍……农业首先在少数几个存在可以驯化的动植物的地区成为主业。在这一驯化过程中,野生动植物长得越来越大,从而提供了更多的食物。因此,靠捕猎为生的原始人也就花费越来越多的时间去做食物生产者,而不是食物采集者——最后他们就变成了居住在村庄中的农民。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 明代中期的广东出现一种叫“代耕架”或“木牛”的耕地工具,“一手而有两牛之力,耕具之最善者也”;灌溉出现了“虹吸”和“鹤饮”等新工具,大大提高了灌溉效率。明代农业生产的革命性变化是作物品种的改良推广以及外来农作物的引进,麦类作物在南方的种植面积有所扩大,稻麦轮作制得到普遍应用;水稻在北方的种植区也渐有扩大。明中后期从海外引进了原产南美洲的玉米和甘薯,这两种粮食作物产量高,耐寒抗旱,在比较贫瘠的山地、早地和滨海沙地都能生长。

——摘编自宁欣《中国古代史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括原始时期和明代解决食物(粮食)问题的方式。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析原始时期和明代农业发展的特点。

党的二十大报告中指出:“树立大食物观,……构建多元化食物供给体系。”其有着深厚历史渊源,是传统与当代、历史与现实的有机统一。

材料一:仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

——《管子•牧民》

食者,民之本也。

——《淮南子•主书训》

国家大本,足食为先。

——《宋史•宋太宗二》

材料二:藕与蜜同食,可以休粮。

——宋《续博物志》

令天下卫所屯田军士人树桑百根,随地宜植柿、栗、胡桃等物,以备岁歉。

——《明大政记》

三月采食天坛之龙须菜,味极清美;香椿芽拌面筋,嫩柳叶拌豆腐,乃寒食之佳品。

——清《帝京岁时纪胜》

材料三:大生产呀么嗬咳……军队和人民齐动员呀么嗬咳……人问我什么队伍……八路军呀么嗬咳……自己动手么嗬咳……丰衣足食么嗬咳……加紧生产……为抗战呀么嗬咳。

——歌曲《军民大生产》(1942-1943年)

我们的家乡,在希望的田野上……一片冬麦那个一片高粱,十里哟荷塘,十里果香……禾苗在农民的汗水里抽穗……牛羊在牧人的笛声中成长……我们世世代代,在这田野上劳动,为她幸福,为她增光。

——歌曲《在希望的田野上》(1981年)

(1)材料一分别从哪些角度论证了食物的重要性?(2)根据材料二,中国古代食物来源包括哪些种类?

(3)材料三是诞生在不同年代歌曲的歌词选段,说出歌曲分别歌颂的历史事件。

(4)写出材料三中歌词的史料价值。

(5)根据材料一、二、三,总结“大食物观”的历史渊源。

(6)根据选必二第一单元《食物生产与社会生活》的学习,为大家践行“大食物观”献计献策。

3月24日,2023中国马铃薯产业发展高峰论坛在太原举行,共同探索马铃薯产业绿色发展、产业升级、增产增效发展路径,助力马铃薯产业高质量发展。

材料一 马铃薯的人工栽培最早可追溯到大约公元前8000年到公元前5000年。由美国威斯康辛大学发起的研究,通过在350种不同的马铃薯上使用遗传标记,最终确定全世界的马铃薯都起源于秘鲁南部所在区域种植的马铃薯,从那里逐渐向南美的北部和南部传播出来。随着西班牙征服印加帝国,马铃薯在16世纪下半叶被西班牙人带回到欧洲传播开来。然后再被欧洲的探险者和殖民者带到全世界各地。

材料二 马铃薯喜冷凉干燥气候,适应性较强,以疏松肥沃沙质土为宜,生长期短而产量高。马铃薯块茎含有多种维生素和无机盐,可防止坏血病,刺激造血机能;无机盐对人的健康和幼儿发育成长都是不可缺少的元素,有利于保护心脑血管健康,促进全身健康。马铃薯同时具有粮食、蔬菜和水果等多重特点,是世界上许多国家重要的食品品种之一,被列入七种主要粮食作物之中,地位仅次于水稻、玉米和小麦。

(1)根据材料并结合所学知识,概括马铃薯的洲际传播轨迹及原因。

(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你得到的认识。

材料一 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘、火耕水褥,逐渐发展成以耕、耙、耱为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《中国古代技术发明之一水稻栽培》等整理

材料二 据统计,我国目前现有农作物中,至少有二三百种是来自国外。宋代以前传入我国的农作物大多原产于亚洲西部,通过陆上丝绸之路传入中国,多为果品和蔬菜,少有粮食作物。明清时期,美洲作物及粮食作物所占比重相对加大,这些美洲作物能够传入中国也得益于地理大发现及新航路的开辟,或是由葡萄牙及西班牙航海者发现美洲大陆后首先将美洲作物带回欧洲后,以欧洲为跳板传入中国,或是传入中国周边地区后再传入中国。概括而言,中国与世界各地区之间的农作物传播持续了4000余年。

——摘编自崔思明《明清时期丝绸之路上的中国与世界》

材料三 第二条遭受饥饿和贫困折磨的人数现已逾10亿,这一事实让我们感到震惊。……粮食安全、农业和农村发展方面长期投资不足所产生的影响,又因近期粮食、金融和经济危机等因素而雪上加霜。

……

第四条.从现在起到2050年,为养活预计超过90亿的世界人口,农业产量估计需增长70%。……粮食不应当用作施加政治和经济压力的手段。我们呼吁开放市场,这是全球粮食安全对策的重要内容。

第五条.气候变化给粮食安全和农业部门增加了严重风险。其预期影响特别给发展中国家,尤其是最不发达国家的小农,以及已处于弱势地位的人口带来危险……

——《世界粮食安全首脑会议宣言》(2009年11月16日)

(1)根据材料一概括中国古代水稻生产的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋朝至明清时期外来农作物的来源地、品种和途径的变化,并指出明清时期外来农作物传入中国的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析当代世界粮食安全问题产生的原因,并指出人类为应对粮食安全问题可采取的对策。

材料一 现代化的世界进程也就是世界历史的形成过程。这一过程开始于西欧。1500年前后,西欧地区社会结构中有利于制度创新的各种因素通过一系列彼此联结的历史运动而会聚、互动,最终为工业文明的诞生准备了知识基础、制度环境和政治经济、文化条件。16~18世纪的200年间,西欧地区的科学革命、思想革命、政治革命和产业革命接踵而至,在英法等国首先塑造了现代社会的原型。

材料二 明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“1500年前后……有利于工业文明诞生的历史运动”有哪些?

(2)据材料二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。