宋代的基层治理

材料一 宋代户籍在实行城乡分别治理的基础上,又将户口划分为主户与客户分别列入户籍。城市主户划分为十等,乡村的主户划分为五等,作为征发赋役的依据。

——摘编自金裕凤《中国古代户籍制度及特点》

材料二 宋代注重民众的自我管理和监督,在乡里的基础上,实行保甲制度。县一级的基层官员,在推动政务与建设上常要籍助地方的力量,基层组织及其管理人员越来越职役化,地方豪强与菁英——地方官员——基层武力与胥吏构成了基层社会的三个支柱。

——摘编自黄宽重《从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变》

材料三 《吕氏乡约》用合约文字的方式概括了此前中国乡村社会中那些世代相续、口耳相传的成训习俗。“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四条目用通俗的语言规定了处理乡党关系的基本准则和乡民安身立命的行为规范。

——摘编自杨亮军《宋代基层社会治理体系中的乡约》

材料四 宋朝多次下诏敦促各州府建立养老济贫机构,居养院、安济坊遍及全国各洲郡。到南宋时,发展出专业性的收养机构,如安老坊、婴儿局等。大宋律法《宋刑统》对社会保障救济作出规范,政府对执行不力的官员给予严厉惩办,并定期派“监司巡历检察”。

——摘编自赵映樁《宋代社会保障救济制度述略》

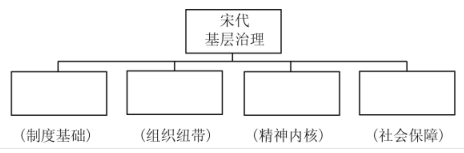

(1)请以四则材料为基础,完善宋代基层治理体系结构图。

(2)有学者认为,宋代政府通过调整地方基层社会的管理体制,以新的政策工具调动管理资源,延展了国家统治力。结合四则材料,谈谈你对该观点的理解。

相似题推荐

材料一 宋代宗族活动进一步下移,庶民化的宗族开始参与社会治理,基层官府依托地方宗族行使权力,主导乡村基层治理,但同时又试图以地域性行政组织来取代宗族组织,削弱其权力地位。理学家主张恢复古代宗法、重建宗族制度。北宋张载认为宗法能够“ 管摄天下人心,收宗族,厚风俗,使人不忘本,须是明谱世系与立宗子法,宗法不立,则人不知统系来处” 。当时朝廷采纳了这些想法,鼓励士大夫阶层建宗祠,修族谱。明中叶以后,基层政权通在宗族内部推行乡约或依据乡约的理念制定宗族规范,实现了宗族的组织化。明清实行保甲制,宗族的互助功能大大加强,通过宗族公共财产来济贫、助学,宗族的 社会保障功能加强,呈现出一种自治性的倾向。

———摘编自张绍良《宗族组织与基层治理关系探析》

材料二 新中国成立后,党通过土地改革、集体改造、政党下乡等三大组织化方式,推动国家对农村基层社会的政治整合。1955年,农村党员总数达到 600万至 700万,自此以后,党组织基本下沉和覆盖了所有乡村,将原先离散化的传统乡村吸纳到党的组织体系之下。改革开放后,伴随着人民公社体制解体,国家权力开始从乡村抽离,乡村社会出现了短暂的“ 治理真空” ,经济体制改革的不断深化助推了乡村基层治理体制向村民自治体制 转型。

———摘编自颜德如《中国共产党百年来对基层治理的探索:基于组织化的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代以来宗族基层治理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党基层治理的意义。

材料一 下图为 1962年在广西宁明县那堪迁隆出土的“迁隆州印”土官铜印。铜印为正方形,扁条形钮,印文为篆书“迁隆州印”。背面左刻“迁隆州印”,右刻“永历二年三月□日礼部造” (注:南明永历二年,即清顺治五年) ,上刻“永字七百二十号”,均为楷书。

材料二 清代,在土司统治地区全面进行“改土归流”,土司地区的主要官职由汉人担任,少数民族地区原有的较大土府、州、县、峒,相继被裁革,由清王朝派遣流官进行直接统治。

——摘编自广西壮族自治区地方志编纂委员会《广西通志》

材料三 “木铎徇路”源于《尚书》的记载,象征着王者布施政教的治世图景。明太祖创设木铎老人制,将之纳入了明初基层治理的布局当中,清朝进一步将木铎徇路视作彪炳朝廷治道的象征加以构建,使得“木铎”成为广泛分布乡间的风教人员。“木铎”职司巡行宣诵政教谕令,其制先后与里甲、乡约和保甲等体系结合,逐渐形成“徇道宣诵”与“坐堂讲演”相维的运作形式。木铎老人身兼“政”与“教”、“吏”与“绅”等多重身份,他们流动的宣教方式可深入乡间闾巷,弥补学校等施教系统难以涉及的范畴,进而与乡约、宗族等媒介共同构成一套分层连动的政教下渗体系。

——摘编自杨念群、孙岩:《谕众劝俗:木铎制与明清乡里社会的政教实践》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析两则史料对研究广西地方治理的史料价值。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出清代实施木铎制的制度依据,分析木铎制对基层治理发挥的作用。

材料一 传统中国社会的治理是通过两条平行的轨道进行的:一条是自上而下的中央集权的专制体制的轨道,它以皇帝为中心建立一整套的官僚体系,由官员与知识分子来实施具体的治理,最后可以到达县这一层;另一条是由乡绅等乡村精英进行治理,乡绅是乡村社会的实际“统治阶级”,而宗族是乡绅进行乡村治理的组织基础。

——摘编自郑卫东《“双轨政治”转型与村治结构创新》

材料二 晚清以来中国社会治理发生重大变革。从白莲教起事到太平天国运动,官方的基层治理系统逐渐失灵,民间治理系统即以乡绅为核心的乡族体系开始一枝独大。鸦片战争促使国人逐渐觉醒,成立各种社团逐渐成为新的治理主体,对社会治理产生了较大影响。民国时期,基层社会治理的主体进一步变化。在官方系统方面,县下设区进行管理,区逐渐成为县下常设的政区。在民治系统方面,乡族与近代社团并存,尤以社团在基层社会治理中发挥了重要作用。如共产党人彭湃在广东建立的农民协会,调解民间纠纷,处理农民与地主之间的矛盾,有效维护下层民众的切身利益,真正推进了基层社会治理的民主化。

——摘编自温建钦《近代基层社会治理出现转型》

(1)据材料一并结合所学知识,概括传统中国社会治理的路径及制度基础。

(2)据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会治理的变革及原因。

(3)综合上述材料,概括中国社会治理体系的发展趋势。

材料一 中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。宗族慈善到了宋朝有显著的发展。当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

——《中国慈善发展历史》

材料二 德国于1863年颁布了《工人疾病保险规定的准则》,1884年颁布了《事故保险法》,1889年颁布了《伤残及养老保险法》,再加上20世纪初颁布实施的其他医疗、工伤、失业等法律,德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系.……1941年贝弗里奇设计的社会保障计划涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目,此后瑞典发展了这些思想,对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴,而被称为“福利国家的橱窗”.从某种意义上来说,贝弗里奇报告成为战后西方社会保障制度建设的里程碑,也为后来社会保障文化的形成奠定了基础.

——胡继哗《追寻中西方社保文化的起源和发展》

材料三 20世纪80年代,加拿大的“福利国家”制度也日渐成为社会各个群体批到指责的对象。面时质疑,加拿大各界也开始将研究的重点指向本国现行的社会保障制度建设进行评估和反思。而真正的转变则开始于20世纪80年代后期马尔罗尼执政时代——加拿大费雷泽研究所经济学家迈克尔沃克认为,当时对加拿大失业政策的批评是有道理的,“我们对人们成为失业者的支出的太多”。

——《二战后加拿大现代社会保障制度的主要特点及启示》

(1)根据材料一,概括古代中国社会保障的特点。

(2)根据材料一、二,对比近代西方社会保障与古代中国的不同之处,并根据所学指出西方“福利国家”的实质。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析加拿大“真正的转变则开始于20世纪80年代后期”的原因和所采取的应对措施。

材料一 中国很早就形成了自己的“治理”理念。《尚书》即有“民惟邦本,本固邦宁”的记载。春秋战国时期,儒法道各家提出不同的治国理念,以“王道”“霸道”“帝道”构建理想的治理模式。汉武帝虽将儒学作为治国核心思想,但也借鉴了法家许多主张。在此之后,历代统治者对儒、法普遍采取了兼容并收的态度。中国人重血缘和亲情,中国基层社会是典型的“熟人社会”,中国历代统治者深知,将皇权伸入乡村的每一个角落既不现实也没必要,在广大乡村更多地利用乡绅进行管理,官、吏、绅三者的有效配合,实现了基层的长治久安。自古以来,中国在国家治理方面就有着深入的探索,积累了丰富的实践经验,其间虽也面临内部和外部挑战,但中国作为“大一统”的整体都表现出强大的凝聚力和自我修复能力,没有像欧洲大陆一样很早便裂变为许多个国家。

——摘编自陈忠海《中国古代的国家治理》等

材料二 周代开始,中央政府经常派出使者“分行四方,延问疾苦”,以便及时“赈济百姓”。汉代各级政府与扶贫相关的财政事权就包括了收养孤儿、贩恤鳏寡、救疾医病、放饭救灾、助贷贫民、协助生产等十多项。汉代限民田,曹魏屯田制,北魏隋唐均田制,都是努力把人民和土地结合起来,帮助人民生产自救;另一方面则对农民生产提供帮助,如大兴水利、提供种子农具的贷款、编制农书等等。魏晋南北朝时期,出现了独孤园等恤养老幼贫疾的常设机构。中唐时,刘晏强调国家赈济要适当:“赈给少则不足活人,活人多则阙国用,国用阙则复重敛矣”。唐宋时期,政府针对各种贫弱对象,都设立了专门的救助机构,这些措施为元明清历代所继承,并有新的发展。

——摘编自史卫《古代财政与扶贫》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代治国理念的特点并分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代扶贫措施的特点。

材料 1938年至1943年间,日机疯狂轰炸重庆,国民政府采取措施救济空袭难民。先后成立了重庆空袭紧急救济联合办事处等专门空袭救济机构,颁布《关于重庆被炸受伤难民抚济办法》等。重庆市商会等组织也加入空袭紧急救济联合办事处机构中,负责救济和医疗工作。政府组织人力、物力、财力救治空袭伤员,设立难民收容所或建立平民住宅,向难民发放急赈和举办空袭被炸难民小额贷款,免费提供或廉价出售生活用品,帮助解决生活困难。还专门成立服务总队保健院,救济空袭中被灾婴童产妇。僧侣也参加了空袭救济活动。“政府当局……能以最快速度……进行善后工作,使战时首部能在最短期内,恢复秩序,这是可喜的现象!……更可以促进政府与民众间的团结。”抗战期间,物价高涨,发放急赈或疏散费对广大难民来说是杯水车薪。政府缺少全盘统一的规定和安排,制约了救济效能的全面发挥。

——据谭刚《重庆大轰炸中的难民散济》(1938—1943)等

(1)根据材料并结合所学知识,概括重庆大轰炸中难民救济措施的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析重庆大轰炸中难民救济措施的作用。