材料一

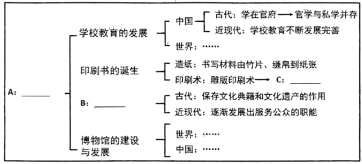

【宏观建构】

【微观探究】

大学者,研究高深学问者也……果欲达其做官发财之目的,则北京不少专门学校,入法科者尽可肄业法律学堂,入商科者亦可投考商业学校,又何必来此大学?所以诸君须抱定宗旨,为求学而来。入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。

——1916年蔡元培《就任北京大学校长之演说》

(1)把材料一中的知识体系补充完整。(2)概括材料二的观点,结合所学知识简要评析该观点。

相似题推荐

材料一 宋朝非常重视编修地方志,设有专门机构主管全国地方志工作,并沿袭唐代州郡三年一造图经的制度,规定“凡土地所产、风俗所尚,具古今兴废之因,州为之籍,遇岁造图以进”。

宋代方志搜集资料极为丰富,大都广征博引,考订详密,成为百科全书式的区域史料。另外,前代方志多详于当地山川地理,略于人文。而宋代地方志在内容上有了明显的变化,“由地理扩充到人文、历史方面,人物和艺文忠在宋代的地方志中占有重要的地位”。在编纂体例上,宋代地方志也有很大突破,有的在旧图经的基础上分类列门,也有的仿正史体例,设纪、图、表、志、传等。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛武功弱势》

材料二 明朝统治者对方志的编修是极为重视的,不仅倡导编修全国性的一统志,而且还三令五申以行政命令督促全国各地的修志活动,从而使各省及以下各级行政机构的方志编修制度化、经常化。方志编修也成为地方构建文化知识体系的主要传承形式,并且作为一种文化理念渗透到明朝各行政区域。明代方志一般由地方官主修,文人学者参与,但往往涉及人数众多,又有修志经费的筹措问题,所以组织领导也是修志中的大事,是研究一个时代方志优劣的关键之一。

——摘编自张英聘《试论明代方志的编修组织》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代地方志编修兴盛的原因及表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代地方志编修的特点。

材料一 1929年,在三民主义教育实施方针指导下,我国第一部高中历史课程标准——《高级中学普通科历史暂行课程标准》诞生了。该标准在知识内容层次上,世界近现代史内容占世界史课程的50%以上。还特别强调:“今日讲习外国史,尤当注意近世帝国主义的发展与最近民族运动的大势”“关注当时中国与世界的关系,注重培养学生历史研究和解决现实问题的能力”。在精神层次上,要求培养学生爱国主义精神、民族文化自信和开放的世界意识。可以说,该标准目标制定十分全面,充分体现了历史学科育人价值。1932年,新修订的高中历史课程标准与1929年版相比基本保持不变,主要在其基础上将本国史和外国史的目标由原本的10项精简至6项,并提出外国史学习目标上要突出强调学习欧洲国家的发展历程,取长补短,以应用于本国。1940年,高中历史课程标准将高中历史课程目标进一步精简至3项。在能力目标上着重强调让学生通过相关史实的学习,认识共同抗日的大背景,理解各民族必须相互团结,才能抵御侵略,最终激发学生积极参与抗战的自觉性。

——摘编自姚远《近代以来高中历史课程标准的发展及现实思考》等

材料二 新中国成立后,教育部于1956年至1957年间颁布了我国第一套高中历史教学大纲。该大纲把中国的社会主义斗争归入国际社会主义斗争之中,与无产阶级和社会主义发展相关的内容在大纲中占有接近一半的比重。高中历史课程目标要求通过世界历史的必要知识特别是阶级斗争的叙述,阐明人类历史发展的规律以及革命手段对民族解放的重大贡献,同时培养爱国主义精神、国际主义意识和劳动品格,形成共产主义的世界观。1996年,颁布的高中历史教学大纲,将高中历史课程重新划分为必修与选修,形成了多样化的课程模式。课程内容设置大幅减少了政治制度史的比重,增加了与学生生活实际联系较密切,也较容易理解的经济、文化、科技史等内容。例如,中国近代史部分增加了近代工业与科技的发展;中国现代史部分增加了新中国成立以来的科技成就;世界近现代史部分增加了世界优秀文化和第三次科技革命。大纲清晰的设立了知识能力与情感价值观两个层面的教学目标。这种形式的教学目标不仅强调了历史学习能力的重要性,也看到了历史学习能力培养的梯度性,不仅着眼于国家和社会利益的需要,也兼顾到学生个体的发展需求。

——摘编自赵亚夫《我国历史课程改革走向分析》等

(1)根据材料一和所学知识,概括近代后期高中历史课程标准的主要特点。

(2)根据材料二和所学知识,分析与新中国成立初期相比,20世纪90年代后,我国高中历史教学大纲发展的趋势,并简析其意义。

材料一 早在先秦时期,我国就形成著名的“畴人之学”,即家庭世世相传的学问。西周时期“帝王之学”鼎盛,周公辅佐并教导成王就是一例。这时的家训主要以口头训诫、遗书、家书等形式为主,由后人记载而流传。魏晋南北朝时期,颜之推的《颜氏家训》的出现,标志着我国家庭教育理论的成熟和具有独立形态的家庭教育文献形式的出现,在家庭教育史上具有划时代的意义。宋代家庭教育不仅文献和资料数量多,而且在家庭教育理论和思想上也有新的发展。如司马光的《家范》对我国古代家庭教育理论和思想做了系统总结,并提出了更完备的以封建伦理道德为中心的家庭教育体系;陆游的《放翁家训》,利用诗歌形式进行家庭教育,他的教子爱国报国和劝子学习的诗篇更是脍炙人口的诗文精品。明清时期由于统治阶级的大力倡导,家庭教育在广大老百姓中广泛传播,形成家庭教育的空前繁荣局面。

——摘编自佘双好《我国古代家庭教育优良传统和方法探析》

材料二 从清末新政开始,政府就积极介入了家庭教育。《奏定学堂章程》中专门拟订了《奏定蒙养院章程及家庭教育法》,首次为家庭教育立法并把其纳入到国民教育体系。……民国初年,朱庆澜先生任广东省省长期间撰写《家庭教育》一书,强调“公德的教育”以培养孩子不妨碍公众利益的习惯;强调“军国民的教育”以培养孩子的国家观念。……抗日战争期间,南京国民政府更加重视家庭的近代改造,先后颁布了《推行家庭教育办法》《家庭教育讲习班暂行办法》等文件积极推行家庭教育,内容涉及政治、经济、教育、卫生等方面。政府在推行家庭教育时,还特别重视女性的参与,《推行家庭教育办法》中规定“各级学校推行家庭教育,教职员学生均应参加,并以女教职员学生为主体,推行各项工作”。

——摘编自吕慧雯《略论近代政府对家庭教育的改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代家庭教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代家庭教育与近代家庭教育的异同。