材料一 汉代选拔人才,以荐举制取代世袭制,以察举、征辟诠选制度选拔德才兼备的人才,在一定程度上满足了当时社会的需求。但荐举制也有局限性,而且这种局限性愈到后期愈加明显。魏晋南北朝时期改为九品中正制,这一制度把选才权收归朝廷,把人才分为九等,选才标准规范、缜密,在当时具有积极意义。……到隋唐时代推行科举制,就是通过考试选拔官吏,采用分科取士的办法,考生自由报名,布衣之士有了为官的机会。从隋代到清代的1300多年间,科举制选拔出大量文武官员与后备人员,给社会与国家治理队伍注入活力。

——郭齐勇《中华优秀传统制度文化的特质》

材料二 (八世纪上半叶)当主流的知识和思想逐渐失去了对当时社会问题的诊断和疗救能力,也失去了对宇宙和人生问题的解释和批判能力的时候,往往出现很奇怪的现象:它一方面被提升为笼罩一切、不容置疑的思想,一方面逐渐沦落为一种无须思考、失去思想的记诵知识,它只是凭借着政治权力和世俗利益,维持着它对知识阶层的吸引力。可是,与此相对照的是,过去作为边缘的佛教、道教,却成为那个时代最活跃、最富于生机的知识、思想与信仰。

——葛兆光《中国思想史》

材料三 中国文化是在中国大陆上独立自发产生的,自源性文明具有深厚的环境根基、文化根基和生物根基,虽然可能因一时的起伏而兴衰,但在强大的“主根系”文明滋养下总能重换生机,蓬勃发展。同时,中国传统文化具有强大的开放性和包容性,这是形成今天强大的中华文明的基础之一。中华文明“展示了中华民族以和为贵的和平性格、海纳百川的包容特质、天下一家的大国气度”。

——王明辉《求同存异开放包容——中国传统文化繁荣强大的根基》

(1)根据材料一,指出中国隋唐之前的主要选官制度,结合所学,分析科举制的积极影响。

(2)根据材料二,用一句话概括宋明理学兴起的背景,结合所学知识,概述宋明理学在儒学发展史上的贡献。

(3)根据材料三,结合所学,概括中国优秀传统文化的特点,并分析其对中华民族发展的深远影响。

相似题推荐

“六经”作为先秦的重要典籍,经孔子整理后,成为儒家的经典。后来《乐》经失传。汉代,“五经”流传,并出现了对“五经”的注释、训诂等方面的学问,称为经学。建元五年,汉武帝设立五经博士,被认为是经学确立的标志,“五经”成为社会公认的经典。此后,儒学的发展便采取了经学的形态。

因儒学章句繁杂,注疏极不一致,唐太宗时,孔颖达等人撰定《五经正义》,后颁行全国。经学至此虽归一统,但长期以来墨守成规,僵化缺乏生命力,明显呈现出衰颓趋势。唐末及五代时期儒家的道德信念逐渐丧失。宋代学者掀起了儒学复兴运动,重建对儒家道德的信仰,他们力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。朱熹将《大学》《中庸》从《礼记》中抽出,与《论语》《孟子》合编为“四书”,并为四书做注,“四书”之名确立。明初沿元之制,尊奉程朱理学,编纂颁行《四书大全》《五经大全》诸书,用于科举取士。

——摘编自姜广辉《中国经学思想史》等

依据上述材料并结合所学,评析经学的产生与发展。

材料一

“须是认得个仁,又将身体验之,方真个知得这担子重,真个是难。世间有两种:有一种全不知者,固全无摸索处;又有一种知得仁之道如此大,而不肯以身任之者。今自家全不曾担者,如何知得他重与不重。所以学不贵徒说,须要实去验而行之,方知。”

----朱熹《朱子语类卷三十五》

材料二

革命之建设所以无成,而破坏之后国事更因之以日非也。夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!……与革命初衷大相违背者,……然而吾党之士,于革命宗旨、革命方略亦难免有信仰不笃、奉行不力之咎也,而其所以然者,非尽关乎功成利达而移心,实多思想错误而懈志。

此思想之错误为何?即“知之非艰,行之惟艰”之说也。此说始于傅说对武丁之言,由是数千来深于中国之人心,已成牢不可破矣。故予之建设计划,一一皆为此说所打消也。

……国民!国民!完成何心?不能乎?不行乎?不知乎?吾知其非不能也,不行也;亦非不行也,不知也。倘能知之,则建设事业亦不过如反掌折枝耳。

----孙中山《建国方略》自序(民国七年十二月)

材料三

如果有了正确的理论,只是把它空谈一阵,束之高阁,并不实行,那么,这种理论再好也是没有意义的。认识从实践始,经过实践得到了理论的认识,还须再回到实践去。认识的能动作用,不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃,更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。……人类认识的历史告诉我们,许多理论的真理性是不完全的,经过实践的检验而纠正了它们的不完全性。许多理论是错误的,经过实践的检验而纠正其错误。所谓实践是真理的标准,所谓“生活、实践底观点,应该是认识论底首先的和基本的观点”,理由就在这个地方。

----毛泽东《实践论》(1937年7月)

⑴据材料分别概括朱熹、孙中山、毛泽东关于知行关系的主要观点。

⑵据材料二,归纳孙中山知行学说提出的原因。此后,孙中山在“知”的方面有了怎样的发展?

⑶据材料三并结合所学知识,分析毛泽东知行学说提出的背景。此后八年间,毛泽东是如何“行”的?

⑷综合上述材料并结合所学知识,指出孙中山、毛泽东与朱熹提出的知行学说在出发点上的差异。

材料一 太学是设在京师的全国最高的教育机构,始建于汉代。汉武帝尊崇儒术,为了培养儒术统治人才,他采纳了董仲舒的建议,在长安设立太学,置五经博士为教官,教授儒家经典。在汉代,太学的教师称“博士”,其主要职责是掌经教授。汉代对太学博士要求很高,选拔也很严格,所以当时的博士均为精通儒经的名儒。政府遇到疑难问题时,博士也要提供咨询意见。 太学的学生称“博士弟子”“诸生”或“太学生”。太学注重考试,初是一年一考,通过者委以官职,此谓“学选”。

—摘编自《科教文汇》

材料二 唐末五代智璇等僧人为“思儒者之道”,在麓山寺下建起了“以居士类”的学舍。北宋“因袭增拓”而成岳麓书院。南宋初理学家张栻主教岳麓,以反对科举利禄之学、培养传道济民的人才为办学的指导思想,培养出了一大批当世的经世之才。朱熹自福建专程来访,并与张栻论学——史称“朱张会讲”。前来听讲者络绎不绝,时人称“一时舆马之众,饮池水立涸”。这加强了岳麓书院在南宋教育和学术上的地位,也推动了宋代理学和中国古代哲学的发展。

—摘编自湖南大学岳麓书院《书院简介》

材料三 随着中国传统士大夫阶层的分化以及传统教育的废弛,晚清洋务学堂应运而生。洋务派以“自强”“求富”为目的,开办学堂,培养海防所需技术人才。与这种办学目的相适应,“中学为体,西学为用”变成为新学堂的指导思想。洋务派兴办的学堂有外文学堂、技术学堂、军事学堂三大类,其招生标准也有了新变化,增加了包容性,能在一定程度上适应工业技术人才的培养。

—摘编自张雅婷《晚清洋务学堂与中国教育近代化》

(1)根据材料一,概括汉代太学主要职能。(2)根据材料一、二,说明与西汉太学相比,宋代张栻主教岳麓书院的教育教学特点,结合所学知识分析其积极影响。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,比较岳麓书院与洋务派新式学堂的不同。

材料一 先秦儒家有着丰富的人口伦理思想。孔子称赞卫国人口富足,指出“足食、足兵”百姓就会信任统治者。孔子把人口分为“君子”和“小人”;孟子则进一步把人口分为“劳心者”和“劳力者”;荀子将人口划分为“士农工商”,认为“工商众则国贫”。孔子认为人民生活富足后就应该接受教育,要以德为先、全面发展,培养为国效力的合格人才,充分肯定了人的社会性,主张“礼之用,和为贵”,重视人的身心和谐。孟子首次系统提出了建立“人和”社会的理念,认为战争、政治胜负的关键是“人和”。

——据蒋琴《先秦儒家人口伦理思想初探》等

材料二 1894年,孙中山认为“今日之中国,已大有人满之患矣”。1924年,他却指出中国面临“亡国灭种”的威胁。相比人口数量,孙中山更重视人口的其他问题。1912年3月,孙中山颁布“饬外交部妥筹禁绝贩卖猪仔及保护华侨办法令”等,同时力主引进外资和“外才”;在国内移民方面以国家的力量来主导,以外国有经验的人士辅助,达到发展经济、舒缓人口和巩固边防的作用。他还主张人生而平等,“天赋人权,男女本非悬殊,平等大公,心同此理”;在教育、养老、医疗、卫生等方面也提出了很多设想,以“为人民谋社会种种之幸福”。

——据李道缉《孙中山人口思想刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出先秦儒家人口思想的主要内容,并简析其产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山人口思想的特点。

材料一:中国君子教育是指产生于春秋时期,以儒学为理论基础,由孔子在教学实践中开创的以培养“内圣外王”的君子为目的的教育模式。孔子以“仁”开君子教育之端,孟子以“仁、义、礼、智”继承与发展,荀子以“礼”为拓展,董仲舒以“信”相加,形成“仁、义、礼、智、信”之君子教育的核心内容。加之程朱理学对道德教育地位的提升,直至清帝逊位,培养君子都是中国社会主流的教育模式。

——摘编自黄思记《君子教育与绅士教育比较研究》

材料二:英国虽是岛国,可是其文化和教育与欧洲大陆息息相关。如罗马共和国时期的三个理想品格:虔诚、庄重与博爱。这对英国社会一直具有极大影响。绅士教育真正发端于意大利,但绅士教育理论系统化于17世纪的英国。近代英国的绅士教育本质上是贵族式精英教育、人文教育。英国贵族体制起源于盎格鲁一撒克逊时代(5~11世纪),以贵族的生活习惯与交往方式为主的贵族文化是绅士教育的重要内容。早期的绅士教育主要是学习宗教的教义,这是德行的基础。传统上,英国的贵族和绅士并不十分重视学问,到爱德华六世当政(1547~1553年)时,英国议会中的一些贵族仍是文盲。不过,据统计,1680年以后出生的上院贵族,进入牛津大学和剑桥大学深造者超过36%,1741年以后出生的上院贵族的这一比.例上升到了57%。英国绅士教育在17~18世纪获得蓬勃发展。

——摘编自张悦《孔子的君子教育与洛克的绅士教育之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国君子教育和英国绅士教育的异同。(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响英国绅士教育形成和发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈君子教育与绅士教育对现代教育的启示。

【推荐3】阅读材料,回答问题。

书中的时代·时代中的书

表1、表2是晚清某位思想家(1809~1874)代表作的目录摘编和版本情况。

表1

(一) |

汰冗员议广取士议厚养廉议减兵额议…… |

(二) |

均赋税议兴水利议筹国用议罢关征议…… |

(三) |

重儒官议改科举议改会试议 |

停武试议…… |

(四) |

收贫民议稽户口议严盗课议 |

复宗法议…… |

(五) |

制洋器议善驭夷议采西学议重专对议…… |

表2

稿本 | 成书于咸丰十一年(1861) |

抄本 | 1861年后在士大夫中广泛流传 |

津河广仁堂刻本 | 光绪九年(1883) |

江西豫章刻本 | 光绪十年(1884) |

弢园老民活字印本 | 光绪十一年(1885) |

潘氏敏德堂刻本 | 光绪十八年(1892) |

丰城余氏刻本 | 光绪二十三年(1897) |

弢园老民铅印本 | 光绪二十三年(1897) |

文瑞楼石印本 | 光绪二十三年(1897) |

聚丰坊校刻本 | 光绪二十三年(1897) |

冯世激刻本 | 光绪二十四年(1898) |

上海书局石印本 | 光绪二十四年(1898) |

仿泰西法石印本 | 光绪二十四年(1898) |

北洋官书局石印本江右两仪堂刻本 | 光绪二十四年(1898) |

关中味经官书局刻本 | 光绪二十四年(1898) |

——据《江苏艺文志》等

(1)书中的时代是一个怎样的时代?

(2)表2对我们了解这部书在时代中的作用有什么帮助?谈谈你的看法。

材料一

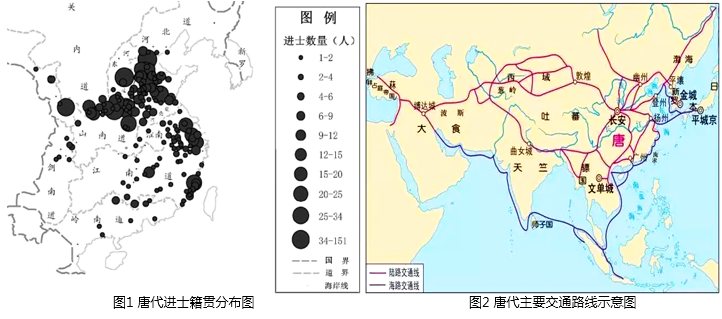

——摘编自韩涛《唐代进士群体的时空分布研究》等

材料二

图3 两晋南北朝时期郡望郡姓分布图

——摘编自陈寅恪《崔浩与寇谦之》等

根据材料并结合所学知识,指出影响唐代进士籍贯分布的因素并加以说明。

材料一 隋文帝开皇七年制,诸州岁贡三人(参加考试),工商不得入仕。开皇十八年诏令京官五品以上及总管、刺史,并以志行脩谨、清平幹济二科举人……当时之制,尚书举其大者,侍郎铨其小者,则六品以下官吏,成吏部所掌;自是,海内一命以上之官,州郡无复辟署矣。文帝诏令州县搜扬贤哲,皆取明知古今,通识治乱,究政教之本,达礼乐之源者,不限多少,不得不举。炀帝大业三年诏令文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人,大业五年再次诏令四科举人。大唐贡士之法多循隋制——上郡岁三人,中郡二人,下郡一人,有才能者无常数,其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法。

——摘编自《通典》卷十四卷十五、《册府元龟》卷645等

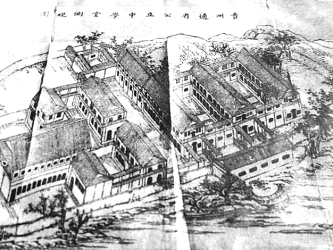

材料二 1906年,李端棻、华之鸿、于德楷、任可澄、唐尔镛等贵州名任创办贵州通省公立中学堂(今贵阳市第一中学前身)。

1908年,贵州通省公立中学堂新校舍全景,图画教员景方桢等绘

——摘编自“贵阳一中校史陈列馆”

材料三 国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙……重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史格案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝选官制度的特点并简析影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何认识贵州通省公立中学堂的创办。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价国民政府时期的公务员制度。

材料一 宋太祖赵匡胤于开宝六年(973年)正式确立了“殿试制度”,因而形成了乡试、省试和殿试三级考试制度。宋太宗时又将及第进士分为“三甲”(三等)。为防止权贵操纵科举考试、结党营私,宋代建立和完善了糊名、春录、锁院、隔帘等保密制度,严格勘磨(复查)制度,实行别头试、锁厅试。“宋之科目,有进士,有诸科,有式举。常选之外,又有制科,有童子举,而进士得人为盛。..取才唯进士、诸科最广,名卿钜公,皆由此选。”宋录取的进士人数空前庞大,据张希情研究统计,北宋贡举共开科考试81榜,取正奏名进士35961人(正奏名进士19595人,诸科16366人),特奏名进士、诸科合计16035人,共计51996人。宋代取消了唐代还要通过吏部考核后选优授官的做法,科举得第后即分甲授官,初授官阶比唐代明显提高,而且大多数取得了较高的政治地位,由此形成了宋代的“文官政体”。

——摘编自杨静《科举考试兴亡研究基于科举存废历史的分析》

材料二 1832年英国议会改革,资产阶级获得很大的成功,但是贵族仍然把持着高级职位的任免权,并且在传统“恩赐官制度”下,官员的任用不是以官员个人才能为基础,而是以党派基础、关系、门第等为选拔基础。1868年,格拉斯顿就任内阁首相,他在原来的基础上继续推进文官体制的改革。1870年6 月4日,格拉斯顿颁布了第二个关于文官体制改革的枢密院命令,其规定:(一)通过公开竞争考试录用文官(少数最高级文宫除外......(三)考试合格者,一经培训后按成绩高低分配到相应的部门工作。格拉斯顿颁布的关于文官制度改革的枢密院令确定了文官制度的最重要原则,因此它是英国近代文官制度最终确立的标志。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一,概括宋代科举考试制度的特点。

(2)根据材料二,指出格拉斯顿确定的文官制度的重要原则,并结合所学知识分析英国文官制度确立的背景。