材料一 的确,凭着自己的实力,印欧语系的波斯人在向西方的推进中节节胜利。但是不久他们就遭到其他一些印欧人部落的抵抗,这些印欧人几个世纪前就移居欧洲并占领了希腊半岛及爱琴海诸岛。他们发觉自己已经陷入严重的危机之中。希腊与波斯之间因此发生了三次著名的战争。战争期同,述斯国王大流士和薛西斯侵略了希腊半岛的北部,千方百计想在欧洲大陆上占据一席之地。

材料二 1661—1812年,福建人口增加了9倍,新地仅增加32%,人均耕地数从7.11亩降至0.9亩。道光年间“几乎年年有定,灾区遍及全国”。维持生活“颇费踌躇,于是乎奔走外洋”。中国人移殖澳洲“殆始于1840年到1859年之间”。随着中外一系列条约的签订,洋布“把土布消灭了百分之九十九”,“无业贫民每乘北风附洋船往国外图生计”。太平天国运动失败后,清政府加强了对起义造反者的镇压,大量农民出洋避祸。如“广东新会平南王黄德滋,率部……渡南中国海,最后抵达澳洲北部达尔文港……成为淘金工人”。

——摘编自张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》

材料三 根据联合国的相关数据显示,截至2019年12月,按照国籍划分,国际流离失所者居世界前十位的难民来源国及数量分别是:叙利亚660万人,委内瑞拉440万人,阿富汗300万人,南苏丹220万人,缅甸110万人,索马里90万人,刚果(金)80万人,苏丹70万人,伊拉克60万人,中非共和国60万人。

——摘编自陈冰《全球雄民治理的出路在哪里?》

(1)根据材料一并结合所学,指出波斯人崛起的地理区域以及“其他一些印欧人部落”的族群名称。分析波斯人的迁徙对区域政治和文化的影响。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代华工赴澳的国内原因。

(3)根据材料三,指出当代世界难民的主要来源区域。结合所学,分析二战以来联合国为保护难民基本人权做出的努力。

相似题推荐

材料一 长城在军事上并不只是具备防御功能。当中原王朝转入战略进攻态势时,烽燧亭障随着前锋兵马的挺进而向前延伸。在西汉势力向西域推进的过程中,我们可以看到列置亭障具有关键意义。这些亭障构成防御线,构成交通线,也构成供应线。这些亭障还为汉向更西的地方传播政治、经济、文化影响提供保障。

——据田余庆《论轮台诏》等整理

材料二 不同时期气候变化与农牧交错带位置移动关系图

注:实线代表温度变化,以0线代表1980年温度水平。虚线代表农牧交错带移动位置,以0线代表1980 年农牧交错带的位置,以北移为正方向,以南移为负方向。

秦汉:公元前221-公元220年,明朝:公元1368-1644年。

——李霞《基于GIS的中国北方农牧交错带时空变化及特征研究》

(1)根据材料一并结合所学,论述汉长城向西延伸的历史意义。

(2)有学者认为,由于自然和人文双重因素,明长城较秦长城和汉长城向东南后缩数百公里。根据材料二,分析“后缩”的自然因素。

材料一 明初社会安定,遭受战祸破坏的生产力得到恢复,全国人口开始迅速增加。明代中期以后,土地兼并之风日盛。明洪武二十六年(1393年),福建耕地面积为146259顷,至明万历六年(1578年),朝廷统计的耕地数量不但没有增加,反而减少至134226顷。闽南人不得不向外迁移,但福建北部多穷山恶水,移民的空间不大。因此,“贩洋取利”便成了闽南人“下南洋”的重要推动力。……促使闽商集团发展壮大的另一个重要原因是欧洲殖民者东来所带来的商机。

——摘编自庞卫东《“下南洋”与“走西口”——闽商与晋商比较研究》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明闽商“下南洋”的原因及其影响。

材料二 自20世纪八十年代以来,一向“安土重迁”的中国农民却连绵不断地爆发出大规模外出寻找就业机会的“民工潮”现象。沿海地区率先实施了外向型的经济发展战略,“三来一补”等劳动密集型出口加工工业及服务业的迅速崛起,成为吸引中、西部地区农村富余劳动力流入的主要因素。国家对农村劳动力流动管理政策经历了从最初限制流动到允许流动,从控制盲目流动到规范流动和实施有序化流动,直至实行城乡统筹就业,推动城乡劳动力市场逐步一体化。“民工潮”同大包干一样是中国农民的伟大创造,是继土地改革和家庭承包责任制之后农民的又一次解放,“民工潮”的实践证明其对社会的贡献是历史性的。

——摘编自栾敬东《“民工潮”的成因及社会经济影响深层探析》

(2)依据材料二并结合所学知识,说明“民工潮”出现的原因及其影响。

材料一:东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族入迁。晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。“终魏晋世,黄河、长江两流域间,连岁凶灾,几无一年或断。总计二百年中,遇灾凡三百零四次。其频度之密,远逾前代”。东晋十六国时期,匈奴汉国刘渊在其徙都平阳时,将民户也迁到平阳。在灭后燕后,前秦苻坚将关东胡汉人民十万户迁至统治中心关中。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

材料二:1850年代,美国许多州,尤其是西部各州在欧洲设立了移民办事处。1862年,林肯签署了《宅地法》,规定符合一定条件,美国公民或申请公民资格的人,都能免费获得一块160英亩的公共土地。1864年,美国政府成立了移民局,通过了《鼓励移民法》。同年,波士顿商会还成立了美国移民公司,目的是从欧洲招募熟练工人。1865年以后,各州积极采取移民政策,招募劳动力的热潮从东部扩展到西北部。1850年起,美国移民数量剧增。从1820年至18880年,合计有1164万人移居美国。

——摘编自王晓峰《美国政府经济职能及变化研究》等

材料三:1954年,仅上海市无法就业的青年就达60多万人。在团中央的发起和组织下,全国迅速掀起组织青年垦荒队到边疆的活动。1956年,中共中央指出国家应当有计划地开垦荒地,扩大耕地面积,决定从1956年开始,在12年内,要求国有农场的耕地面积要增加到14000万亩。1956年的移民垦荒任务确定为:由山东、河南、河北、北京、天津、上海等省市移出55万余人,分别安置在黑龙江、青海、甘肃、江西、内蒙古等省区,建立新的农业生产基地。1956年中央对移民垦荒的工作给予了很大支持,迁移时所需的路费和住房、建设新村道路、桥梁、水井等费用,均由国家投资解决。

——摘编自闫存庭《新中国成立初期的移民垦荒运动》

(1)根据材料一,概括东汉末年至两晋时期北方少数民族迁徙的原因,并指出其迁徙的方向。(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪50—80年代美国外来移民潮形成的历史背景。

(3)根据材料三概括指出1956—1957年我国省际移民迁徙的特点,结合所学知识,分析这一时期省际移民迁徙的历史作用。

材料一:自古代起,直到13、14世纪,可以概括为游牧部族向农耕世界三次冲击的浪潮。公元前2000年代中叶,在美索不达米亚东西两面都有来自北方的印欧人部落向南冲击。这一时期开始,在古代亚欧大陆整个农耕世界,都经历了由北方来的以战车为武装的各个部族的入侵,这是游牧世界向农耕世界第一次冲击浪潮。公元7世纪,还有从亚洲西南角冲入农耕世界的属于闪族的游牧部族,这就是也精于骑兵作战的阿拉伯人。在出击后的一个多世纪,阿拉伯人占有了欧亚大陆包括北非农耕世界将近一半的地区,建立了地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国,游牧世界对农耕世界第二次大冲击随之结束。到了13世纪,又爆发了第三次游牧世界对农耕世界的冲击,发动这次冲击的主要是蒙古人。

——摘编自吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

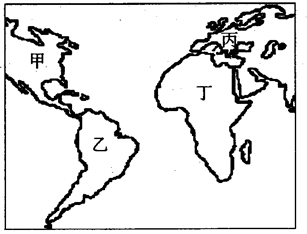

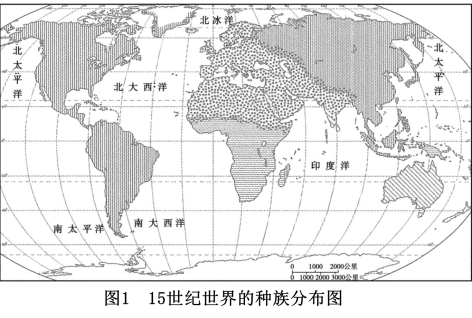

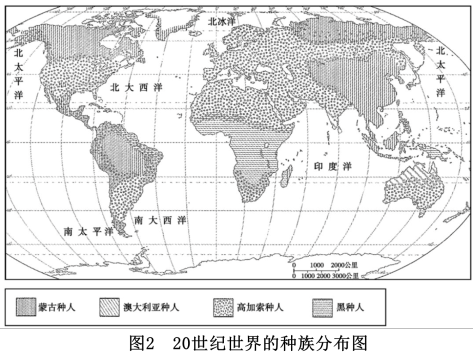

材料二:欧洲人的发现不仅导致新的全球性视野,还导致新的全球性种族分布。实际上,1500年以前,存在着世界范围的种族隔离。黑种人集中在撒哈拉以南非洲和太平洋的少数岛屿上,蒙古种人聚居在中亚、西伯利亚、东亚和南北美洲,高加索种人集聚在欧洲、北非、中东和印度。今天,这一格局已彻底改变……

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料三:19世纪30年代末到50年代初,随着美国兼并德克萨斯,与英国解决俄勒冈的边界争执,以及在加利福尼亚发现黄金后向太平洋沿岸地区的大量移民,一些国会议员开始思考如何使这些地区与其他地区一样,成为美国联邦永久不可分裂的一部分。建设横贯北美大陆的太平洋铁路的主张就在40年代被提了出来。1862年,美国总统林肯批准通过了第一个建设太平洋铁路的法案。

西段工程于1863年破土动工,它所经过的加利福尼亚州塞拉岭和内华达州一带,高山峻岭绵亘,地形复杂,气候条件恶劣,施工条件异常艰险。不少白人工人应聘后不久经受不了恶劣的条件而纷纷离去。管理层在加利福尼亚州雇用了首批来自中国南方的50名华工。此后,越来越多的华工加入到筑路大军中。根据美国学者柯立芝所著《中国移民》一书的统计,太平洋中央铁路在建设高潮时,中国劳工占到90%,约9000人。这条铁路最艰险的路段,是由以中国人为主的工人修建的。

1869年,第一条横贯北美大陆的太平洋铁路建成,美国大陆在经济上真正连成一片,经济发展开始进入狂飙时期。它预示着美国行将成为面向两大洋的经济大国,同时也充分显示了中国移民对于美国经济的发展,尤其是加利福尼亚等美国西部地区的崛起所做出的历史性贡献。

——摘编自黄安年《中央太平洋铁路的建成与在美华工的贡献》

(1)根据材料一并结合所学指出游牧世界对农耕世界第二次大冲击对区域文化发展的影响。(2)根据材料二,指出15世纪到20世纪美洲种族分布的变化,并结合所学知识从经济角度解释变化的原因。

(3)依据材料三并结合所学,分析美国太平洋铁路修建的背景。

(4)以美国中央太平洋铁路的修建为例,依据材料并结合所学,从经济和文化的角度简述赴美华工的历史贡献。

材料一 在19世纪20年代开始进入工业化时期,美国工业化发展需要劳动力和技术、资金的支持。这段时期来自欧洲的移民补充了工业化发展所需的劳动力,尤其是在19世纪50年代,美国西部的“淘金热”,吸引一大批移民前去淘金。华人也趁这个时机大批移民到美国,不但为美国创造了财富,而且在开发美国西部加州地区做出巨大贡献。美国内战爆发后,大量青壮年应征入伍,以及内战造成外来移民数量的下降,导致美国的工矿部门劳动力的短缺。

——摘编自朱维维《美国移民政策的演变及其动因》

材料二 从20世纪60年代起,国际人口主要由亚非拉发展中地区向欧美、大洋洲发达地区迁移。据统计,1960年共有325万人从发展中地区向发达地区移居,1974年已激增至947.5万。以美国为例,20世纪60年代前的移民,82%来自欧洲,20世纪90年代后以拉丁美洲和亚洲为主。在全球经济一体化过程中,新移民潮促进了国际劳动力市场的显现,各国劳动力在某种程度上正在被组织到一个统一的世界劳动力市场中,因此某国劳动力一旦出现短缺,很快便会吸引大批劳动力进入。随着新的国际分工的出现,不同的劳动力满足着不同的市场需求,由此构建了多样性的移民主体。

——摘编自解韬《经济全球化与国际人口迁移》

材料三 中华人民共和国成立后,大批的军人就地复员。大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民、女工就进了城做了工人,还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。……北京成为首都以后,文化名人、服务业都到北京去了。

1978-1988年,我国国家招工的农民为1110万,而在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人。小城镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地。以广东省为例,1982-1987年,镇吸纳了乡—城迁移人口的41%,城市吸纳了33%,县城则吸纳了26%。1990年后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。

——摘编自殷江滨、李郇《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

(1)根据材料一和材料二并结合所学知识,分析19世纪移民美国的特点与20世纪60年代以后国际人口迁移特点的差异及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,阐述中华人民共和国成立以来人口流动的变化。

材料 2000年以来,外国人入境中国人数以年均10%左右的速度递增。2018年,我国外国人入出境首次突破9000万人次,达9532.8万人次,同比增长11.6%。随着中国社会经济快速发展,综合国力不断提升,中国不仅是移民来源国和过境国,也正成为越来越有吸引力的移民目的地国。

中国海外移民移居世界各地,他们对祖先和祖籍地保留着清晰的“历史记忆”。这些海外移民在移居地建立同乡会、宗亲会等社会组织,构成自成体系的内部结构,以此维系海外移民社会的正常运作,传承中华文化,认同中华民族。

——摘编自曾少聪《中国海外移民与中华民族认同》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括吸引外国移民来华的中国文化因素。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国海外移民构建中华民族认同的方式及其特点。

材料一 深圳地区的移民共同塑造了深圳的文化精神。“深圳文化”就是人们头脑中的“深圳人”的形象和独特的“深圳人格”。深圳地区的文化按其地理位置而言,本应属于岭南文化,但在深圳,通用语言不是广东白话、客家话或潮汕话,而是内地的官方语言一普通话。全国各地的饮食、风俗习惯和民俗文化在深圳都能看到。这表明,深圳是一个典型的移民城市,深圳文化具有浓厚、典型的移民色彩。深圳移民文化精神或深圳人格概括起来有以下几个方面:浓厚的商业意识,开拓创新和务实竞争的精神,生活与工作中对时间的重视及工作的高效率、重创造、讲享受的幸福观念,兼容并包的心态和独立进取的人格等。

——摘编自刘志山《移民文化及其伦理价值》

材料二 随着经济和政治全球化的进一步发展,国际移民对加强世界各民族间的相互了解与友谊、加强国际对话与合作、维护世界和平与稳定,具有重要意义。国际移民对民族国家管理控制其领土事务的权威、能力提出了挑战。大量移民的移入带来不同的文化,使移入国民族的同质性和共同的价值观遭到挑战。移民要融入当地社会,需要克服许多因素,诸如移居国的语言、风俗习惯、行为方式、价值观念等方面的差异。在当代,国际移民的一个重要的新趋势就是高技术移民的增加。大量的高学历、智力型的知识分子、科技人员及拥有一技之长的技术工人等优秀人才从欠发达国家和地区流向发达国家和地区。

——摘编自李芳田《国际移民及其对国际政治经济的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出深圳文化的内涵及由此形成的独特伦理价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析国际移民的主要影响。

材料 1953年11月,政务院通过了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,决定∶"生产粮食的农民应该按照国家规定的收购粮种、收购价格和计划收购的分配数量将余粮售给国家,农民在缴纳公粮和计划收购以外的余粮,可以自由存储和自由使用。""在墙市对机关、团体、学校、企业等的人员,可通过其组织进行供应;对一般市民,可发购粮证.凭证购买或暂凭户口簿购买,"1957年前后,农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作。1957年年底,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施来制止农村人口盲目外流。不久,国家就出台了《户口登记条例》,严格限制农村户口人员迁往城市。

有资料显示,"到1992年上半年,全国几乎每一个省份都出现了交钱办理城镇户口现象。据公安部对全国17个省区950个市(县)的不完全统计,共办理收费'农转非'户口248万人,每个户口收费从2千元到4万元不等"。进入21世纪之后,一些省区借助城镇化的东风,开始不断推出户口迁移新政策,这些户籍新政的普遍特点是放宽农村人口向城市迁移。

——赵文远《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

(1)根据材料并结合所学知识,分别简述新中国初期和新时期中国户口迁移制度变迁的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对现代中国户口迁移制度变迁的认识。