材料一 我们生而为中国人,最根本的是我们有中国人的独特精神世界,有百姓日用而不觉的价值观。……中华优秀传统文化体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨,蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示,是我们最深厚的文化软实力,也是我国的独特优势。

——习近平《青年要自觉践行社会主义核心价值观》(2014年5月4日)

材料二 尽管法国启蒙思想家没有到过中国,但通过阅读来华传教士、商人、使节的著述,以及与汉学家和中国留学生的直接交往,他们对中国悠久的历史和灿烂的文化产生了浓厚兴趣,…他们认为,在儒家经典中经常出现的天、道、礼或理,就是这个造物的上帝。它要求人们无论修身、治国,都必须遵循自然的规律,即理性。在启蒙思想家看来,中国儒教是人类最好、最合人类理性的哲学。正如赫德逊所言:“18世纪的欧洲在思想上受到的压力和传统信念的崩溃,使得天主教传教士带回来的某些中国思想在欧洲具有的影响,超过了天主教教士在中国宣传的宗教。”

——摘编自陈超《明末清初的“东学西渐”和中国文化对法国启蒙思想的影响》

(1)根据材料一并结合所学,指出中华优秀传统文化的具体内涵。

(2)指出材料中“东学西渐”的主要途径。

(3)根据上述材料和所学知识,简述16—18世纪中华文化对法国文化的影响。

相似题推荐

材料一 黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

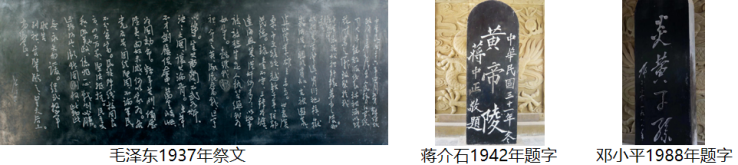

材料二 以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”:邓小平题字“炎黄子孙”。)

材料三 改革开放后,全球华人有规模地“重返黄帝陵”寻根祭祖,前来拜祭黄帝陵的港澳台同胞和海外华侨华人已逾百万人次。……20世纪最后的二十多年中,一些卓有成就的华人华侨频繁回国投资、讲学,为发展我国的社会主义建设事业积极献计献策。

——摘编自苏征社《试论邓小平侨务思想的实践意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

(3)综合上述材料,谈谈“黄帝”这一文化符号在今天的现实价值。

材料一 生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即文明转型,两千多年前,中国经过春秋战国五百年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁质农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

材料二 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料三 根据西方学者的研究,从世界经济发展史的规模看,15世纪(明中叶)到1820年,中国是世界经济发达的国家。1750年,中国工业产值占世界工业总产量的32﹪,而全欧仅占23﹪;直到1820年,中国的GDP仍占世界总量的32.4﹪,居世界第一位。在1750年,中西方的差距并不大;到了1850年,双方的差距不啻天壤之别。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

回答问题(1)据材料一和所学知识,概括春秋战国“中国文明终于成型”体现在哪些方面。

(2)材料二中宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识列举其泛起“微澜”的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识分析,为什么经济总量长期居世界第一位的中国没有成长为世界经济的中心?并概括推动1750~1850西方文明突飞猛进的因素。

材料 到公元前6世纪,在中国和希腊都开始出现了哲学家。在此以前,中国已有《尚书》《诗经》,希腊已有《伊里亚特》《奥德赛》等等,它们都在不同的程度上为古代哲人们提供了思考的资料。在古代希腊,原有祭神求福的传统,但哲学家出现以后,他们开始思考世界“始基”是什么的问题、并且试图以某种物质作为“始基”来解释世界。在古代中国,也长期有祭神求福的传统,可是在西周时期就开始有了对天将信将疑的思想倾向。孔子开创的儒家学派重人事而不重天,这都反映了一种人在自然关系上的某种精神觉醒。在古代希腊,许多哲学家都讨论了人与人之间的关系问题,柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》等书都是集中讨论这一问题的著作。在古代中国,也有孔子主张爱有等差的“仁”,墨子主张爱无区别的“兼爱”等等,不同的学派都为自己的主张作了论证,处于争鸣的状态中。古代希腊和中国的哲学家们当然不可能解决人与人的关系上的认识问题,他们能对此有所反省,提出问题,并试图提出自己的见解,这就是一种精神的觉醒了。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界古代史·上卷》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国和希腊哲学思想的共同点并分析原因。(2)根据材料并结合所学知识,举例说明中国和希腊先哲精神觉醒的表现并简析其意义。

材料一 有关茶的记录最早出现在先秦时期的文献中。随着时间的推移,古人在食用茶叶的过程中逐渐发现茶叶的药理功能。在汉代,日常饮茶不仅成为民间的生活习俗,更逐渐进入上层生活,就连贵族也将饮茶作为一种享受。成书于东汉的《神农食经》,对茶的功能和作用则转向精神层面,“茶茗久服,令人有力悦志”。魏晋南北朝时期,饮茶因契合当时儒家、道教、佛教的精神追求而进化成为一种文化现象与社会时尚。

——摘编自赵建建《茶文化起源初探》

材料二 1658年,伦敦《政治快报》上刊登了一则茶叶广告,称饮茶可以改善体质,这是英国最早的关于茶的记载。1669年,英国政府授权英国东印度公司专营茶叶贸易,从中国大量进口茶叶到欧洲市场,并传播了中国的传统茶艺。1786年,一名法国人到英国旅行时注意到:即使是贫困百姓家,也能和富裕人家一样,一天喝两次茶。因为廉价而且能够迅速补充能量,茶叶特别受工人阶层的欢迎。18世纪末,英国从中国进口的茶叶量达到了230万磅,与这个世纪的头一年相比,足足增长了200倍。1851年,英国人将中国的茶树和制茶技艺带到印度,茶叶在印度和锡兰被大面积种植,欧洲红茶市场摆脱了对中国产地的依赖。

——摘编自(英)麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝国》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代茶文化的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明17〜19世纪茶文化在英国盛行的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中华优秀传统文化的现实价值。

中华文化在自身发展的同时,也不断向外辐射和传播,促进了世界文明的发展。以琉球王国为例: 1372年琉球诸国与明朝通过朝贡册封建立宗藩关系,中国先进的生产技术和思 想文化逐渐在琉球传播。 出于维护统治秩序、加强中央集权的需要,琉球王国以中国儒家思想的“德治”“家天下”为治国理念,但“家文化”下的宗族观念在琉球社会已经发生变异,如记录家谱时,琉球久米村不严格区分辈分,记录先人事迹时不避讳敢于直言事实,这与怀着对长辈尊敬之情扬善避恶记录先人的中国不同;……琉球墓葬礼仪虽沿用中国习俗使用龟甲墓,但墓地规模略小,男女墓地相同,并不体现男尊女卑之差异。清明节祭祀祖先完毕后,会将祭祀贡品吃掉,表示与祖先共进食,而在中国因重视孝道鲜有吃祖先祭品的现象。

——改编自刘晓飞《古代中国文化在琉球的传播发展与变异》

材料一 《老子》中提到:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《荀子》中提到:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参(能参预天地之职)。”

—整理自《老子》《荀子》

材料二 隋唐时期,采取开放政策,不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地。从印度传入的佛教,受到中国传统文化礼俗的巨大影响而中国化了。在隋唐时期佛教发展达到兴盛的顶峰,并对中国传统诗词艺术产生了重要影响,如禅宗对王维诗歌的影响主要可分为三种情况:一是以禅语入诗,二是以禅趣入诗,三是以禅法入诗。

—整理自豹云天《探索中国古代隋唐时期的历史脉络和特征》

(1)根据材料一并结合所学,指出老子和荀子的主张中蕴含的中华文化的内涵,并予以合理解释。(2)根据材料二并结合所学,从佛教的角度说明隋唐时期“不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地”。并说明佛教文化对中国传统诗词书画艺术的影响。