材料一 近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足。这种感觉,从鸦片战争后渐渐发动,觉得外国的船坚炮利,确是我们所不及,对于这方面的事项,觉得有舍己从人的必要,于是福建船政学堂、上海制造局等等渐次设立起来。……第二期,是从制度上感觉不足。自从和日本打了一个败仗下来,国内有心人,真相睡梦中着一个霹雳,因想到堂堂中国为什么衰败到这田地,都为的是政制不良,所以拿“变法维新”做一面大旗,在社会上开始运动第三期,便是从文化根本上感觉不足。革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。

——据梁启超《五十年来中国进化概论》(1922年)

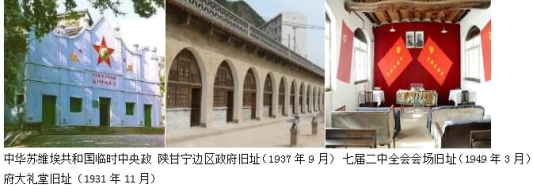

材料二 中国共产党领导新民主主义革命的胜利,使中华民族的历史发生了翻天覆地的变化。下表中为新民主主义革命不同时期中国共产党探索革命道路的代表性旧址。

材料三 随着新民主主义革命的胜利和中华人民共和国的成立,中国人民真正站起来了。但是,中国共产党和中国人民深知,“没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强”。中国既要实现社会主义,也要完成现代化。在领导人民进行社会主义和建设的过程中,中国共产党人明确提出了实现现代化的奋斗目标,并且为此进行了艰辛探索。

——据罗平汉《中国共产党与中国现代化》

(1)根据材料一结合所学知识,分别指出梁启超三期“进化”的代表性人物及主要活动。

(2)分别指出材料二中革命旧址所代表的历史时期革命,并说明该时期中国共产党担负的主要革命任务。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出新中国成立初期为实现“社会主义”和“现代化”在经济上进行的实践活动。

相似题推荐

材料一:《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制 主义为两翼的百家争鸣的私学文化”……

材料二:熹平四年,东汉灵帝令蔡邕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》《公羊传》和《论语》,刻于碑石上,作为官方教材,立于太学,史称“熹平石经”。

材料三:京师大学堂筹办于戊戌新政时期,是我国最早的国立大学。……《京师大学堂章程》中规定: “中国圣经垂训以伦常道德为先……所有学堂人等……有明倡异说干犯国宪及与名教纲常孟相违背者查有实据轻者斥退重者究办。”

材料四:下图是鲁迅先生于1917年8月设计的北大校徽(后称“北大红”),刘半农戏称为“哭脸校徽”。其图案以篆体的“北大”二字构成传统的瓦当形象,下面的“大”字像一个人,上面的“北”字又像两个人, 构成了“三人成众”的意象。

(1)“私学文化”反映了该时期社会转型的哪些基本特征?

(2)根据材料二,概括汉代教育的特点。

(3)列举康有为宣传维新变法的理论基础是哪两部书?康有为的思想有何特点?由大学堂的章程和所学知识分析他们这一目的在当时没有实现的原因主要有哪些?

(4)北大能够成为新文化运动的主要活动基地是因为什么?

针对民国初年乱局,陈独秀认为其根源都在于大多数国民头脑仍被专制和愚昧束缚,无法实现真正的共和政体。

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,历年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》1916年2月

材料二 世界文明发源地有二:一是科学研究室,一是监狱。我们青年要立志出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室,这才是人生最高尚优美的生活。从这两处发生的文明,才是真正的文明,才是有生命有价值的文明。

——陈独秀《研究室与监狱》1919年6月8日

阅读材料,回答问题

(1)在陈独秀眼中,“吾人之觉悟”已经历了哪几个阶段?产生了什么影响?

(2)陈独秀为什么要将“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”?

(3)材料二中,“研究室”和“监狱”中“发生的文明”分别喻指什么?

(4)依据材料和所学,你怎样看待陈独秀对中国伦理和世界文明的认识?

材料一 明末清初的西学东渐,确切的讲应该是指文艺复兴时期的西方文化在中国的传播,主要涉及天文、历法、物理等应用科学技术。张骞通西域、《马可·波罗游记》的传播等为中西文化交流奠定了基础。随着新航路的开辟,利玛窦等耶稣会士先后进入中国,他们学习中国文化,采取适合中国习俗的传教方式;他们相当一部分人精通天文历法、炮术等知识,而这又是崇祯、康熙等皇帝所赏识并需要的。与此同时,徐光启、李之藻等知识分子不仅推动西学的广泛传播,而且翻译了大量的西学典籍。虽然在当时的社会环境下,西学东渐还不足以唤醒沉睡的中国,但它代表中西两种文化已开始了碰撞。

——摘编自徐先知《明末清初西学东渐成因浅析》

材料二 19世纪中期以来,西学再次进入中国。从“开眼看世界”“中学为体、西学为用”到“君主立宪”“民主共和”,再到“民主科学”与马克思主义的传播,近代西学东渐的浪潮一浪高过一浪。为挽救民族危亡,先进的知识分子通过翻译西书、著书介绍、兴办新式教育、邀请西方学者来华讲学等,推动西学在中国的传播。在这一过程中,西方的哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用、科技、史学、文学、艺术等大量传入中国,对于中国的学术、思想、政治和社会经济产生了重大影响。

——摘编自郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

(1)根据材料一,概括明末清初西学东渐产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代西学东渐的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,从内容和影响两个角度指出近代西学东渐与明末清初西学东渐的不同。

材料一 在中共的指导下,中央苏区政府确定了经济建设的基本方针和基本任务:经济建设必须围绕战争这个中心任务,依靠自己的力量发展苏区的农工商业,以保障战争和后方建设与生活的需要。在具体的发展关系问题上,将农业生产放在经济建设的第一位,有计划地恢复发展工业,以达到先自给后出口的目的发展贸易活动,促进商品流通主张国营经济、合作社经济与私营经济同时进行等。

材料二 抗战初期中共在农村采取了“与民休息”的政策,主要表现是“轻徭薄赋”的政策,根据地除了征收少量的救国公粮外,废除其他一切苛捐杂税。同时,边区政府也采取了比较积极的经济政策,加强了对农村经济常规性的管理,注意春耕、秋收等管理工作。1941年5月1日,边区颁布的《陕甘宁边区施政纲领》提出了符合边区实际情况的经济政策:“发展农业生产,实行春耕秋收的群众动员,解决贫苦农民耕牛、农具、肥料、种子困难……奖励外来移民”“在土地已经分配区域,保证一切取得土地的农民之私有土地制,在土地未经分配区域,保证地主土地所有权和债主的债权,惟须减低佃农租额及债务利息,佃农则向地主缴纳一定的租额,债务人须向债主缴纳一定的利息,政府对租佃关系及债务关系加以合理的调整”“发展工业生产与商业流通,奖励私人企业,保护私有财产,欢迎外地投资,实行自由贸易,反对垄断统治,同时发展人民的合作事业,扶助手工业的发展”“实行合理的税收制度,居民中除极贫者应须免税外,均须按照财产等第或所得多寡,实施程度不同的累进税制,使大多数人民均能负担抗日经费。同时健全财政机构,调整金融关系,维护法币,巩固边币,以利经济之发展与财政之充裕。”这些政策大部分形成了法律法规,变成政府行为以保护各种经济政策的实施。

——以上均改编自张宪文、张玉法主编《中华民国专题史》第7卷

请回答:

(1)根据材料一概括苏区经济政策的特点,结合所学知识,分析其形成的原因。

(2)根据材料概括抗日根据地经济政策的变化,结合所学知识分析其影响。

材料 新四军建立的苏北、淮南等八个抗日根据地一般统称为华中根据地。在根据地创建之前,当地传统婚姻盛行,强调门当户对,父母等长辈掌控主婚权。根据地建立后,政府先后颁布的法令强调婚姻自主原则,主张订婚和结婚都要遵循当事人的意愿。对于传统婚礼程序烦琐、花费巨大的问题,根据地倡导新式婚礼,如淮北行政公署就特别强调“婚丧喜事一概从简”。根据地还将婚姻习俗变革与妇女解放和权益保护相结合,鼓励妇女提高劳动能力,开展纺织运动,妇女通过生产劳动,不仅拓展了活动的空间,增加了婚姻自主的可能性,更创造了财富,减少了对传统家庭的经济依赖。根据地的婚姻制度变革,使得妇女的性别角色发生了改变,更多的妇女从原有的社会关系的束缚中解放出来,成为根据地建设事业的重要力量。

——摘编自吴云峰《论华中根据地对传统婚姻习俗的改造》

(1)简述华中根据地改造当地婚姻习俗的举措。

(2)说明华中根据地改造当地婚姻习俗的意义。

材料一 从整个战争来看,由于敌人之战略进攻和外线作战,我处在战略防御和内线作战的地位,无疑我是在敌之战略包围中,这是敌对我之第一种包围。再从敌后抗日根据地本身来看,每一个孤立的根据地都处于敌人四面或三面包围中,但如果把各个根据地联系起来看,把敌后战场和正面战场联系起来看,敌人又处于我之包围中。如果把中日战争放在世界范围来考虑,世界反法西斯战争统一战线对日本侵略者又形成了一种包围。

——《毛泽东选集》(一卷本)

材料二 毛泽东在各个时期的理论著作(部分)

| 历史阶段 | 时间 | 代表作 |

| 新民主主义革命时期 | 1938年 | 《论持久战》 |

| 1949年 | ① | |

| 社会主义革命时期 | 1953年 | 《为动员一切力量将我国建设成为伟大的社会主义国家而斗争》 |

| 社会主义建设时期 | 1956年 | 《论十大关系》 |

| 1957年 | ② |

(2)阅读材料二,写出表中①②处代表作。结合所学,概述毛泽东思想的历史地位。

材料一 孙中山和我们具有各不相同的宇宙观,从不同的阶级立场出发去观察和处理问题,但在二十世纪二十年代,在怎样和帝国主义作斗争的问题上,却和我们达到了这样一个基本上一致的结论。

——毛泽东《论人民民主专政》

材料二

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!

努力国民革命,努力国民革命,齐奋斗,齐奋斗。

工农学兵,工农学兵,大联合!大联合!

打倒帝国主义,打倒帝国主义,齐奋斗,齐奋斗。

——国民革命歌

材料三 孙中山先生曾经说过:“中国是一个统一的国家,这一点已牢牢地印在我国的历史意识之中,正是这种意识才使我们能作为一个国家而被保存下来”。他还强调:“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”今天,我们重温孙中山先生的主张,更能体会到他始终不渝地维护国家统一的重大意义。

——胡锦涛《在孙中山诞辰140周年纪念大会上的讲话》

请回答:

(1)结合史实说明辛亥革命后孙中山在民主革命的理论和组织方面是怎样做到“和我们达到了这样一个基本上一致”。

(2)“打倒列强,除军阀”是20世纪二十年代国民革命的目标,在革命统一战线旗帜下,国民革命取得怎样的成果?

(3)为实现“中国是一个统一的国家”的目标,抗日战争胜利后中国共产党进行过哪些努力和斗争?

材料一1946年,中国民主建国会主张:“建设一种新资本主义的经济和新民主主义的政治,而其斗争方法和态度又是和平的、渐进的,在本质上而是改良的”“走向改良进步的道路,坚决反对保守反动的道路,也不愿意走向暴力革命的道路”.这一主张得到了多数民主党派的赞成.

——摘编自《中国现代史资料 简编》

材料二1947.底到1948年初,中国民主同盟指出:“在民主运动胜利高潮快要到来的现阶段,中国已分成了两个营垒,一方面是反动的营垒,另一方面是革命的营垒;一方面是民主的人民的营垒,另一方面是独裁的人民的营垒.不属于这个营垒,就是属于那个营垒.中间的地位是已经不再存在了.”

——摘编自《中国民主同盟历史文献》

(1)根据材料一、二,指出民主党派的政治主张发生了哪些变化?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明民主党派的政治主张发生变化的原因.

孟良崮战役是中国人民解放军华东野战军于1947年5月在山东省蒙阴县东南孟良崮地区对国民党军进行的进攻作战。国民党集中了约24个整编师、60个旅约45万人的实力,企图实现占领整个山东的目的。在敌重兵集团密集并进的态势下,中央军委和毛泽东指示华野向东北方向后退,诱敌深入,相机歼敌。前线指挥员粟裕分析敌情的变化,当机立断,毫不犹豫地定下“虎口拔牙”的决心;在战役指导上,果敢地采取了“中间突破”的大胆行动,利用山区的复杂地形,隐蔽地楔入敌人纵深,集中优势兵力实施分割包围,连续攻击,不给敌人以喘息整顿的机会。担任阻援任务的第2、第3、第7、第10纵队及鲁南、滨海等军区部队,积极牵制和阻击各路援敌,一举全歼国民党军精锐“五大主力”之一整编第74师。

——摘编自《孟良崮战役》山东人民出版社

(1)根据材料,概括孟良崮战役胜利的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孟良崮战役的意义。

材料一 从20世纪40年代起,毛泽东就开始思考工业化问题。毛泽东一度相信,在中国实现工业化,“只有通过自由企业和外资援助才能做到”,“必须经历漫长的、民主管理的私人企业时期”。1951年12月,毛泽东明确提出,完成国家工业化,“首先重要并能带动轻工业和农业向前发展的是建设重工业和国防工业”,要“用一切办法挤出钱来建设重工业和国防工业”。1952年1月,中国驻苏大使张闻天给周恩来写信,强调用不着走弯路摸索,必须完全依靠与信赖苏联的援助,从一开始就建立最现代化的工厂。毛泽东对此信非常重视,特别批示要求中央会议讨论。中央书记处连续召开多次会议,最终确定工业建设以重工业为主、轻工业为辅,速度力求迅速的方针。

——摘编自萧冬连《单路维艰:中国社会主义路径的五次选择》等

材料二 1978年以后,党和国家借鉴了西方发达国家工业化的成功方案,找到了一条适合中国的社会主义工业化道路,大力发展科学技术,为工业化的快速发展提供了坚强后盾。在解放生产力的同时,调整与经济基础不相适应的上层建筑。坚持新型工业化道路,以规避传统工业发展过程中所出现的环境污染与高能耗等问题。自觉地走科学发展道路,统筹兼顾,处理好工业化建设与其他相关产业之间的重要关系。飞速发展的工业化使中国由一个贫困落后的农业国蜕变为世界工业大国和制造业大国。

——摘编自徐坤、王智《新中国七十年工业化进程中的“中国智慧”》

材料三 改革开放初期,中国调整了轻重工业比例关系,20世纪八九十年代纺织和食品以及其他轻工业发展较快。20世纪90年代后期轻工业有了较充分发展后,发展重点再次从轻工业转向资本和技术密集的重工业。对外开放不仅使中国加快了对世界先进技术的引进和消化、吸收,紧跟世界信息化和科学技术发展步伐,而且使中国能够参与全球化发展,从世界市场获取所需的原材料和设备等投入品,扩大制成品和高技术产品出口。中国由此发展成为世界第二大经济体和第一工业大国,外汇储备连续多年位居世界第一,工业品出口构成从初级产品转变为纺织、服装、玩具等劳动密集型产品,再转变为以机器设备和电子信息产品为主的复杂产品,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程。

——摘编自刘戒骄等《中国工业化百年回顾与展望:中国共产党的工业化战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国工业化战略确立的背景。

(2)结合材料二及所学知识,分析1978年以来我国工业化建设的历史作用。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,说明与新中国初期的工业化战略相比,改革开放新时期中国工业化战略的特点,并简析新中国工业化进程的历史启示。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济简史》

阅读材料,说明新中国建立之初,党和人民政府帮助城市平民改善生活状况的措施和成效。

【推荐3】结合下列材料,回答问题:

材料一:近代中国城市化模式与西方相去甚远。日渐完善的口岸城市体系及农业过剩人口涌进城市,形成了中国畸变多态的城市化特征。里弄胡同茅草破屋是多数市民的栖息之地,农民离村与相关的都市膨胀问题日渐引起人们的重视。

(1)根据材料一和所学知识,指出造成近代中国城市化发展模式的相关原因。

材料二:新中国成立之初,国家合理利用了东北、华东、华北等经济发达、解放较早的地区的经济优势,对原有的城市进行了彻底的改造。变单纯的消费城市为生产、生活协调发展的城市.成为社会主义经济建设的重心,缓和了城乡矛盾,促进了城乡经济的协调发展。党和政府采取了正确的城市工作方针和政策,医治城市的战争创伤,促进了城市经济的恢复和发展。到l957年50万人口以下的城市从l949年的98个增加到l40个;另外中西部也兴起了一系列工业城市,如郑州、包头、兰州、西安、成都等。

——宁克平《中国城市化进程及其对策》

(2)依据材料二,概括新中国成立之初我国城市化进程取得的成就结合所学知识,分析取得这些成就的原因。