材料一 博洛尼亚大学地处意大利北端、雷诺河畔,是欧、非、亚三大洲的交通要道和贸易中心。作为一个自由城市,博洛尼亚在11世纪繁荣起来,各路商旅络绎不绝,商业纠纷比比皆是。1088年,被后人誉为“法律之灯”的欧内乌斯在博洛尼亚创办了法律学校(博洛尼亚大学的前身之一),他杰出的声望招来了大批老师和学生。在博洛尼亚大学,老师成立自己的行会,学生也有自己的社团,慕名而来的学生数量众多,并且大多出身尊贵,地位显赫,反而获得了大学的掌控权,教师仅保留对学生进行考试、发放教学资格证书或制定公共试用期的权力。

——摘编自李飞《大学的前世今生》

材料二 20世纪以来,德国哥廷根大学被誉为“数学的麦加”。但自1933年德国颁布了《重设公职人员法》以来,多名数学家被迫离职。截至1935年底,巴有44名德国数学家被迫离职,其中以犹太学者居多。1941年底,日本偷袭珍珠港后,应用数学的重要性成为共识。德国数学家库朗在纽约大学创办了库朗数学科学研究所,涵盖了数学、力学、计算机、统计和概率论等研究方向,其研究团队中成长出了9位美国国家科学院院士,彰显了巨大的成效,研究所也被誉为“世界应用数学分析之都”。

——摘编自李工真《20世纪“世界数学研究中心”的洲际转移》

(1)根据材料一、概括博洛尼亚大学创立的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,分析德国人才流亡美国的影响。

相似题推荐

材料一 元朝时蒙古人是统治民众,但到中原来的主要是一部分宗室贵族和军队,连带军人家属在内,不过几十万人;除他们之外,还有大量的色目人迁移到中国的土地上。所谓“色目”,泛指此时在华的西北、西域以至欧洲民族,并非某种单一民族,这些人据学者推测,应该不少于100多万;此外,契丹人、女真人以及被蒙古人强迫迁居的高丽人,与原居北方的汉族共同构成元朝的北方“汉人”。因此,元朝的胡化影响不仅来自于东北、西北的游牧民族,还来自于更遥远的西方半农半牧民族或商业民族。也许可以说,这时的“胡化”实际上乃是一种文化多元化。

——摘编自曹文柱、赵世瑜《中国社会史》

材料二 第二次世界大战以后,出现新的国际移民浪潮,移民的流向发生根本性逆转,主流是发展中国家向发达国家移居。而劳动移民成为移民主体,其中高素质技术人员和管理人员的移民成为突出现象,同时也形成了一支以大量的难民、非法移民以及女性移民为主体的廉价劳动力移民群体。

——摘编自李其荣《经济全球化与国际人口迁移》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝移民的特点及其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析推动二战后国际移民的原因有哪些?

材料一 美国民族政策的三个阶段

| 阶段 | “盎格鲁一致性”政策时期 | “熔炉”政策时期 | 文化多元主义政策 |

| 时间 | 建国初至20世纪初 | 20世纪初至20世纪五六十年代 | 20世纪60年代至今 |

| 概况 | 美国政府延续英国殖民者政策,对印第安人采取全面强制政策。从教育政策、唯英语语言教育政策、传教、土地私有化,授予公民权等方面入手,试图以“父亲”的角色将“未被文明开化”的“孩子”印第安人转化为文明的美国人。1863年,颁布《解放奴隶宣言》给予黑奴一定的人身权利 | 移民在混合过程中逐渐美国化。使移民抛弃原有种族现念。完全混合为一个美国人。国家先后颁布了《惩治破坏活动法》《惩治煽动叛乱法》及《驱逐外侨法案》等法律 | 强调各民族文化在美国制度文化框架下独立存在。美国文化则是这些所有民族文化的总和。1965年出台《移民与国籍法》,并调节相关法律,在就学和就业中考虑种族因素,给予一定的“配额”优惠政策 |

——摘编自李乔杨《美国民族关系与民族政策研究》

材料二 新中国全面建设初期,党在调控民族关系的过程中,始终高度重视少数民族的特殊性,把民族工作摆在突出重要的位置,在追求民族平等的基础上,主张让少数民族自己管理本民族的事务。依据各民族的不同习俗,科学制定不同的民主政策;提倡大量培养和选拔少数民族干部;主张在社会改革和经济发展中更多地照顾少数民族的感情和利益,实行有别于内地汉族地区的优惠政策。改革开放以来,国家先后颁布了《中华人民共和国民族区域自治法》《反分裂国家法》等,用法律的武器捍卫了中华民族共同体的建设成果,并通过“一带一路”倡议为沿线民族地区的发展注入活力。

——摘编自邓钢《中国共产党中华民族共同体建设的历史经验及思想政治教育意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国民族政策的主要特点,并分析影响美国民族政策的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国民族政策优越性的表现。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对民族政策的认识。

材料一:在希特勒统治德国以前,世界的科学教育中心不在美国,而在德国。19世纪后半叶,德国就进入了科学与教育的辉煌时代,超越了英国和法国,成为世界科学文化中心……截至1933年,德国共有32名获奖者,美国只有5名获奖者。希特勒上台以后,推行种族主义政策,使得50万犹太人被迫流亡他乡,美国接收了这些难民中的四分之一,并给难民中的知识精英们提供施展才华的环境,使得世界科学文化中心发生了一次洲际大转移,从欧洲转到了北美洲,从德国转移到了美国。到第二次世界大战结束的1945年,德国的三项诺贝尔科学奖得主在世者只剩14名,而美国已经有25名。难民知识精英们把德国学术体系中最先进的方法论和最严谨的学风带到了美国,奠定了美国在全世界科学教育上的领先地位。到今天,美国的诺贝尔自然科学奖得主已经超过200名,有的年份的三项诺贝尔科学奖甚至被美国科学家包揽。

——摘编自李工真《文化的流亡》

材料二:第二次世界大战一结束,首先离去的当然是来自欧洲的犹太难民。他们感谢上海这个“诺亚方舟”使自己免遭纳粹毒手,但他们毕竟只是把上海看作临时避难地,并无长期居留的思想准备。一俟世界各地硝烟散尽,和平恢复,他们便着手去寻找一个可以永久居留的新家园。此外,他们大都有家属和亲友没能逃离欧洲或逃到了世界上其他地方,在战时与他们失去了联系,因此战争一结束,他们便急于探寻亲人的下落或去与亲人团聚。这也是他们在战后急于离开上海的一个原因。

——潘光、周国建《二战后在华犹太人研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析希特勒迫害犹太人的原因。对德国社会产生的影响。概括欧洲难民知识精英们对美国发展作出的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析上海成为容纳犹太难民“诺亚方舟”的背景。说明第二次世界大战后初期部分欧洲犹太难民离开中国的原因。

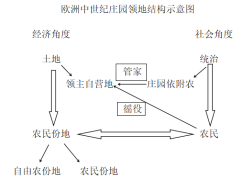

材料一:欧洲中世纪庄园图

材料二:在中世纪晚期的西欧,国王通过慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市,这些城市和商人成为国王的长期盟友。……城市有自己的法庭和武装,有权宣战、媾和。城市通过选举产生的市长、法官等管理人员,行使行政、司法、财政大权。

——据武寅《简明世界历史读本》

材料三:美国历史学者艾尔弗雷德.W.克罗斯比在他1972年的著作《哥伦布大交换》中,首先提出了“哥伦布大交换”这个概念,指的是东半球与西半球之间生物、农作物、人种,包括黑奴文化、传染病甚至思想观念的突发性交流。它是人类历史上跨越种族的一个重要事件。在人类历史上,这是关于生态学、农业、文化许多项目的一个重要历史事件。克罗斯比认为:“哥伦布航行带来的改变,最重大的一项,乃是属于生物式的改变。”哥伦布发现新大陆的重大结果之一是:使旧大陆和新大陆的病菌、植物品种进行了交流互换,极大地影响了此后的世界历史。

——摘引自武斌《记疫:祈祷、隔离与共生》

(1)据材料一,指出欧洲中世纪庄园土地的类型,并概述庄园的性质。

(2)据材料二并结合所学知识,谈谈你对“城市是中世纪晚期逐渐发展为现代社会的胚细胞”的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举从美洲传向世界的物种两例,并概括“哥伦布大交换”的影响。

材料一 西欧封建等级示意图

材料二 在西欧封建社会时期,教会占有国家土地达到三分之一以上,还向全体教徒征收什一税。教会垄断了对《圣经》的解释权,任何背离教会说教和反对罗马教廷教义的思想都被当作“异端”。13世纪,教会建立起“宗教裁判所”,对“异端”分子进行判决,轻则罚款,重则监禁,有的甚至被捆在火刑柱.上活活烧死。哥白尼和伽利略因为宣扬违背教会思想的“太阳中心说”,长期受到监禁和迫害。在西欧中世纪,人们相信世上的一切权力都是.上帝授予的。12-13世纪,教皇权力终于达到顶峰,教皇有权废黜君主。

材料三 西欧到11世纪中叶以后新城市和集市涌现,最大的集市数香槟集市(从西欧、北欧和东方运来的货物都在法国香槟伯爵领地六座城市交易,成为全欧性的商业中心)。一些城市商人势力显赫,操纵市政,形成城市贵族。大学生抒发个人情怀的校园诗歌流行,被称作“世俗的拉丁诗”。

——摘编自《世界历史(中古部分)》

请回答:

(1)根据材料一,解释西欧封建制的特点。

(2)根据材料二,概括说明罗马教廷所处的地位。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括11-13世纪的西欧城市状况。

材料一 (中古时期的欧洲社会)存在一个带有军事性质的领主附庸集团。它是日耳曼人的家族血缘制度、亲兵制度和罗马的军事体制中逐渐产生出来的,与同样带有军事色彩的领主、农奴制度相结合,形成一种特殊的贵族等级制度:教会,开始拥有精神方面的领导权,掌报世俗的伦理和信仰。

——摘编自马克袁(世界文明史(上)》

材料二 随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西政中世纪的城市逐渐增多。与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建物镇,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自治权。这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉论请求和控告。这是司法自由:市民可以控制自己的财产。并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。

——摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中古时期西欺社会的基本特征。

(2)根据材料二和所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。