材料一:“三言”、“二拍”中的商人形象是明代中晚期极具时代特色的群体人物的写意。如《转运汉遇巧洞庭红》写商人文若虚经商破产,便与他人泛海经商,他一两多银子购买的洞庭红,在海外竟卖了八百多两银子。回归之时,在荒岛上发现珍宝,于是便大发横财,终为巨富。《乌将军一饭必酬》中商人王生屡屡不顺,多次遭遇劫匪,其婶娘杨氏,反复鼓励他“不可因此两番,堕了家传行业”,要“大胆天下去得”,王生不畏艰险、百折不挠,“自此以后,出去营运,遭遭顺利。不上数年,遂成大富之家。”《施润泽滩阙遇友》中的小商人施复拾到六两银子,经过反复的思想斗争,终于“义”战胜了私利,他拾金不昧,终得善报。《刘小官雌雄兄弟》中的小店主刘德乐善好施,而有“刘长者”之谓。

——摘编自李洁《文学视域下东西方文化语境比较——以《鲁宾逊漂流记》与“三言”“二拍”经商题材小说为例》

材料二:在英国时代背景和海洋文化的熏陶下,1719年英国著名作家丹尼尔·笛福完成了他最伟大的作品《鲁滨逊漂流记》。19岁的青年鲁滨进不安于其中产阶级家庭悠闲平庸的小康生活,“一心向往出海航行,满脑子都是对航海的种种幻想”,违背父母希望其当律师的意愿,擅自离家去航海经商。他远航非洲的目标很实际;给他兴旺的巴西种植园再买回一些奴隶。由于触碓他独自一人章免于难,漂流至南美一个荒无人烟的孤岛。在那儿他凭借自己的劳动顽强地生活了28年。期间,鲁滨进还教出一个濒临被杀的“野人”,教会他英语。“从总体上来说,这些故事都是英国讲述自身的故事。它们以梦想形式赋予英国力量、意志,以便使英国人走出国门,探寻世界、征服世界和统治世界”。

——摘编自魏颖超《鲁滨逊精神两面观》

(1)根据材料一,归纳“三言”“二拍”所映的商人形象特点,并结合所学知识,简析其形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两部作品所反映的经商行为对当时世界的影响。

相似题推荐

材料一 元末,群雄纷争,干戈不息,长江以北广大地区出现人烟断绝、土地荒芜的凄凉景象。鉴于此,明初政府强制移民内地和边疆,从事开荒和调军屯垦。十五世纪中叶,政府强制移民运动已结束,农民自发的流动成为主流。到了十六世纪,代之而来的是从农村流入城镇,实现空间上的流动:另一种则是弃农迁业,虽然空间上没有流动,但是从生产的内部分工观察,他们则由农业人口变为非农业人口,由农转而为工、商。这一发展趋势最早从东南沿海地区的农村开始。

——摘编自林金树《明代农村的人口流动与农村经济变革》

材料二 中古时期英国劳动力流动的动力主要来源于农业,农业生产率提高了,则城市化和非农产业获得显著发展,农业生产萧条萎缩则劳动力转移停滞不前甚至倒退。英国劳动力流动历时长达六七个世纪之久,但城市人口仅占总人口比例的21%,农村人口中的大部分仍旧从事农业和依靠农业为生。这一时期英国农村劳动力的流动路线相对集中,其中尤以向首都伦敦的移民规模最大,使得首都的城市化进程最快。英国的农民也有行业上的流动,主要集中在纺织等轻工业部门。

——摘编自谷延方《中古英国农村劳动力转移和城市化特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代中后期农村人口流动的特点并分析其主要背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中古时期英国农村人口流动的积极影响。

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪,这期间社会总体稳定。清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。 玉米、甘薯等耐寒、耐旱、商产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。 人口从清初的1. .8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二 近代中国是世界粮食进口大国。1871年—1873年,中国进口大米41.6万公担(1 公担=100公斤),到1909年—1911年,进口大米猛增至373.2公担,增加约8倍。上海是主要粮食进口地区。上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0.012 万公担上升到1922年的98.08万公担。面粉进口则由1864年的0.63万公担增至1900年 16.91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸,自1912年至1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——据汪德平《近代中国粮食国际贸易研究》

材料三 新中国成立后,政府带领人民自力更生,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了 3倍多。 目前,中国粮食总产量位居世界第一,人均380公斤左右,达到世界平均水平。人均肉类产量41公斤、水产品21公斤、禽蛋14公斤、水果35公斤、蔬菜198公斤,均超过世界平均水平。据联合国粮农组织统计,在八十年代世界增产的谷物中,中国占31%的份额。 中国发展粮食生产取得了巨大成就。

——据国务院新闻办《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国粮食进口的概况。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳新中国成立后我国发展粮食生产的特点并分析其 意义。

材料一嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

材料三明中后期,江南表面看似活跃的商业活动及手工业生产实则后继无力,仅以维持个体家庭基本温饱为目的、重复简单再生产而已。 凡此,导致明代失去“社会变迁”的物质基础与制度创新及技术革新重要基地。

——摘编自赵玉田 《环境与民生:明代灾区社会研究》

(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称,并分别说明它们被称为“民主”的理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明代中后期工商业经济发展“后继无力”的原因。

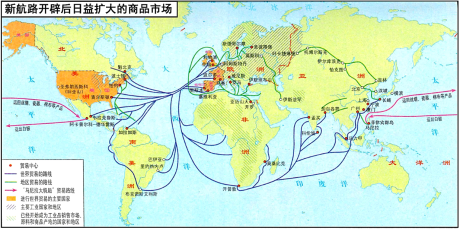

16—19世纪的世界贸易图

——星球地图出版社《中外历史纲要下地图册》

(1)上图中的贸易可以分为哪些类型?并说出你的分类标准。(2)上图反映了怎样的世界?结合史实谈谈你的结论。

材料一 16—18世纪,英国的社会财富出现普遍增长,无论是上层、中层还是下层的收入都有明显的增加。其中,新兴的中等阶层不仅人数众多,在消费观念上也有别于上层社会。与上层盲目追求奢侈消费和炫耀式消费不同,中产阶层更喜欢新商品,更注重舒适、便利和品位。这使得中等阶层取代上层,成为消费的主力。与此同时,原来由上层专享的咖啡、茶叶等奢侈品的价格大大下降,逐渐成为全民共享的普通消费品。据估计,英国男性识字率由16世纪的20%增至18世纪的60%,女性识字率也有所提高。歌谣集、近代小说逐渐兴起,报纸的发行量也大大增加,阅读书报成为人们日常生活消费的一部分。

材料二 至18世纪,一个新型的消费社会在英国逐渐形成。伴随着消费社会形成的是国内市场不断扩大。为了“迎合购买者的自命不凡”,供应商不得不绞尽脑汁不断改进技术以推陈出新。咖啡馆、酒吧、图书馆成为人们休闲的重要场所。在咖啡馆,等级和出身没有任何用武之地,其座位向所有人平等开放,“每个角落都是自由的”。与英国人消费同步发展的是全球化以及全球化过程中的冲突、压榨和战争。美洲的种植园专门服务于英国的消费者,为了维持种植园的生产,英国人的奴隶贩子运来了黑奴。

——以上材料均摘编自李斌《近代英国民众休闲消费品的变化及其历史影响》

(1)根据材料一,概括16—18世纪英国社会消费的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代英国“新型的消费社会”形成的影响。

材料一 18世纪的荷兰历史是从资本主义发展和海上霸权的顶峰跌落下来的历史。在 18 世纪,原来由荷兰人载运的货物则由悬挂着各种不同国旗的船只运送了。由于英、法等国资本主义经济的发展对荷兰商品实行关税壁垒,夺走了荷兰的市场,使荷兰工业品的出口量大为下降,18世纪中叶,荷兰莱登城的呢绒工业产量竟没有达到上世纪末的1/10,捕鱼业也由于来自海上英国船队的威胁而不景气,随着18世纪80年代东印度公司的垮台,以及后来阿姆斯特丹银行的倒闭,更使荷兰经济狼狈不堪。总之,到18世纪荷兰经济已出现全面衰退的现象,同西欧其他蒸蒸日上的资本主义国家相比荷兰远远落在了后边。

—摘编自李明敏《18世纪荷兰商业帝国衰落的原因探析》

材料二 1930年,美国通过的贸易保护法案《斯姆特——霍利关税法》实施后,极大地损害了主要贸易伙伴的利益,特别是原来贸易大国英国的贸易利益。英国为了维护自己的贸易利益,对美国的贸易保护主义措施进行反制,在 1931 年 11 月实施了《非常进口税法》,试图通过征收高关税的方法对某些进口产品进行歧视性贸易限制。1932年英国通过了《进口关税法》,规定对进口商品征收10%的从价进口关税。英国还通过帝国特惠制对非领地、非自治殖民地国家和地区的商品施行进口限制贸易政策。英国作为当时的次强大国,其发起的贸易报复与贸易保护主义措施,不仅引发了大国贸易战,而且进一步损害了当时的世界贸易体系。

—摘编自保建云《大萧条时期贸易保护主义的历史教训》

材料三 1986年,中国开始了恢复在《关税与贸易总协定》合法席位的谈判,选择主动融入全球多边贸易体系。在申请“复关”之前,中国即开始对关税制度进行改革,下调进口关税税率约10%,旨在发挥关税制度对进出口贸易的重要调节作用。与此同时,中国的经济体制改革也在逐步深化,从1982年提出“计划经济为主,市场调节为辅”到1984 年提出“有计划的商品经济”,市场在资源配置中的作用不断提升,中国经济体制更加市场化和规范化。在贸易制度方面,中国自主选择 GATT 多边贸易规则作为贸易制度改革的风向标。1992 年开始的社会主义市场经济体制建设从根本上冲破传统计划经济理论的束缚。到1999年11月中美双方就中国加入 WTO 达成协议,应该说,十余年的艰苦谈判也使得中国贸易制度建设实现了质的飞跃。

—摘编自张丽娟、冯卓《中国贸易制度融入全球贸易体系的回顾与思考》

(1)根据材料一,指出18世纪荷兰商业帝国衰落的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,说明大萧条时期贸易保护主义盛行的危害。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来中国融入全球多边贸易体系的世界意义。

材料一 战国时期,各诸侯国本土货币已渐渐向其他区域流通,如以赵国为代表的布币使用区域、以楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。当时,随着商品经济的发展、在秦国铸造了不同于中原各国货币形态的圜钱后,东方各国相继出现仿铸现象。魏国迁都大梁后,为了适应与楚国部分地区进行商品贸易的需要,也铸造了以楚国锊为单位的布币,随着商品经济的发展,这种现象愈演愈烈。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

材料二 随着商品经济的发展,清代钱业有了很大的发展。到嘉庆、道光年间,钱铺、钱庄印行钱票已经很普遍。商人们创立了从事消费信用的机构当铺、对贫民放印子钱的印局、专门从事钱银兑换业务的钱庄。清代前期的钱铺、钱庄,其主要业务是兑换,后来增加了存贷款业务。钱庄放款的对象,有私人生活性贷款,也有工商业贷款。钱庄票号运用分支号众多的优点,不需要往返运现。金融机构在资本金之外,附设一部分比较灵活的资本以保证资本金在经营中的完整性,借以控制经营风险。为了规范各地钱业的发展,乾隆帝特指令各省督抚仿照京城办法,约束经纪,规范钱市。乾隆年间,京师(北京)已经流行钱票(兑换券)。为了保证兑换券不被造假票者冒领款项,票号创造了一种严密的票据密押制度。

——摘编自张念瑜《清代的货币当局和金融机构》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国时期货币发展对商品经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清代金融业发展的特点,并分析其作用。

材料一 典当行是我国历史上最早的金融机构。典当最早称为“质”,意为“以物相赘”,“以物质钱”。在古代中国,典当业是维持农业、手工业的再生产和解决生活急需的重要工具。随着商业的繁荣,对外贸易的发达,唐都长安西市形成了中国最早的金融市场,如“柜坊”经营收受存款,保管财物,“质库”经营抵押放款。宋代城市化水平提高,典当成为正式行业,高宗曾下诏:凡开设典当者得授以朝奉郎官衔,并免除捐税徭役,“朝奉”从此成为人们对典当从业者的尊称。明清时代,随着徽商、晋商等商帮的兴起,典当业成为最热门的行业,遍布通都大邑。

——据《中国古代金融业》等

(1)根据材料一,指出中国古代典当行的主要职能,并概括影响中国古代典当业发展的主要因素。

材料二 19世纪末,英法德俄日等国在华开设的银行已达20多家,郑观应等有识之士纷纷提出应开设我国自己的银行。1897年5月,清政府“铁路总办”盛宣怀在上海“招商集股”,以“通华商之气脉,杜洋商之挟持”为宗旨,创办中国的通商银行,额定资本500万两。这是近代中国人自己创办的第一家银行。

——选编自《上海金融志》《中国金融家》

(2)根据材料二,结合所学知识,指出中国通商银行诞生的历史背景,并分析其在中国经济现代化历程中的积极作用。

材料三 1945年,作为布雷顿森林体系重要组成部分的世界银行宣告成立。一开始世界银行的目的是帮助欧洲国家和日本在二战后的重建,此外它应该辅助非洲、亚洲和拉丁美洲国家的经济发展。日本和西欧国家“毕业”(达到一定的人均收入水平)后世界银行完全集中于发展中国家。从1990年代初开始世界银行也开始向东欧国家和原苏联国家贷款。

(3)根据材料三,结合所学知识,分析指出世界银行的积极作用及其局限。

(4)结合以上材料,请自选一个角度,谈谈你的认识。(要求:观点明确;史论结合;表述流畅)

材料一 开元、天宝年间,唐代消费观念和消费方式由俭趋奢。“居重位、秉大权者,优杂偃肆于公吏之间。曾无愧耻。公私相效,渐以成俗,由是物务多废。”当时人情多以放荡为快,从衣食住行的物质性消费到歌舞娱乐的精神性消费,尚奢华、重炫耀成为展现个性、个人社会身份和地位的手段。品茶啜茗之风也从宫廷传至王公贵族、官僚士人,并渐入寻常百姓家。茶叶、花卉、酒等成为风靡城乡的消费热点。商人为了迎合大众需求,“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦”。

——摘编自张雁南《唐代消费需求与商品供给关系探析》

材料二 伴随着城市市民收入的普遍提高和新贸易航路的开辟,追逐奢侈的消费风潮从贵族特权阶层逐步传递至城市富裕的商人阶层,乃至普通手工业者。世俗统治者往往将节日庆典和宴会活动视为展示统治能力以及城市实力和形象的舞台。威尼斯流行的一首佚名诗歌记载了这样一个人:一位名叫尼科的平民,非常讲究穿着打扮,虽然只是一名造船厂里给船甲板填缝隙的工人,但也向人炫耀曾身着天鹅绒披风,腰间斜挎一把银质匕首,戴着各式戒指,在装饰豪华的家中享受生活。据不完全统计,中世纪晚期至近代早期,意大利地区48座城市共计颁布了391份涉及限制服饰、宴饮等奢侈行为的法令法规。

——摘编自尚洁《文艺复兴时期意大利的崇奢与禁奢》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代消费观念和消费方式由俭趋奢的原因。(2)根据材料一、二、概括唐朝中后期与文艺复兴时期意大利奢侈消费的共同点。

材料一 1776年,伦敦成立了防范欺诈者贸易保护协会。协会将对商业欺诈者的个人信用作出警告,并为会员在欺诈案诉讼程序中提供法律援助,1812年,该组织大约有550名会员,会员职业种类广泛。1801年,伦敦裁缝商在伦敦考克斯珀街上的咖啡馆成立了“互助信息协会”,向会员发放会员证。1842年伦敦贸易保护协会成立,之后越来地多的地区建立起了当地协会。1866年,国家贸易保护协会联盟成立,该组织成立之初发布了12条规则,规定每个协会有责任与其他协会共享信息。19世纪英国贸易保护组织通过评级信用、共享信息等手段有效地降低了信用风险,标志着近代英国信用制度的建立。

——摘编自袁跃华《近代英国信用制度的构建与启示》

材料二 现代“信用”概念发源于19世纪的英国。二战以前,西方国家的资信业发展缓慢,即使在美国,资信评估业也不发达。因为缺乏便捷有效的交通工具与通讯设施,人们的信贷活动受到很大局限。当时只有极少数零售商采用信用销售,客户也非常有限。1910年的摩利斯计划银行被称为最早提供消费信贷的银行。1916年,拉塞尔·塞奇(慈善机构名)制订出“小型贷款统一法”,该法为消费贷款提供了一个最早的框架。在二战结束后的20年中,信用交易成为市场经济发达国家中极其重要的促销手段,信用交易额剧增,征信公司规模迅速扩大。信用管理行业也步入了现代信用管理阶段,并取得快速发展。

——摘编自沈杰《西方发达国家个人诚信制度及其运行机制》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国信用制度建立的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近现代西方信用制度变化的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,就近现代西方信用制度与资本主义经济发展的关系,谈谈你的认识。

材料一 景德镇生产的青花瓷,早在14世纪时就运抵西方。17、18世纪,瓷器成为在欧洲流行的“中国热”的典型商品,主导着欧洲流行社会,东方的设计风格与物品样式被融入洛可可风格之中。瓷器能够轻松融入欧洲文化,离不开生产者们灵巧的双手。在1683年后,一批具有创新精神的大师对景德镇作坊进行了改革,推动了新式釉彩的出现。景德镇作坊还进行了部门化改革,画坯师傅只负责自己所辖的特定形象——花、鸟等的绘制工作,没有一片陶瓷是由单个人来完成的,这使亚洲生产者面对欧洲迅速壮大的中产阶级和精英市场时, 能够批量供应欧洲产品。

—摘编自【英】马克辛•伯格《奢侈与逸乐:18世纪英国的物质世界》

材料二 18世纪中叶是中西瓷器贸易的高峰时期,据《竹园陶说》载:“欧土重华瓷,我国商人 投其所好,乃于景德镇烧造白器,另雇工匠,仿照西洋画法,制成彩瓷,售之西商”。欧洲人把瓷器看作是伦理规范、和谐共融与美德风度的化身,他们通过中华物品的万花筒得以窥视自己内心中对人类尊严和高尚的追求。随着华瓷在西方民间的普及,瓷器不但成为新兴的中产阶级的必需用品,而且逐渐进入寻常百姓家。18世纪80年代,欧洲对中国粗瓷器的需求增多,这实际上反映出中国制瓷业开始遇到欧洲新兴制瓷业的竞争。这种竞争首先影响到高档华瓷的出口,因为欧洲制瓷业在“迎合西方顾客的情趣和交货迅捷”方面占有优势。

——摘编自吴建雍《18世纪的中国与世界》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括瓷器成为欧洲“中国热”典型商品的原因。

(2)根据材料二,指出18世纪中西瓷器贸易的新变化。

材料一 1603年,荷兰在爪哇建立了第一个商站。以后,荷兰经过在与西班牙和葡萄牙的争夺获胜,其势力进一步控制了东南亚广大地区。随着荷兰海上贸易的发展和向海外的不断扩张,英国和荷兰的矛盾开始尖锐起来。1652年,英国提出的针对限制荷兰发展海上贸易的《航海条例》,最终导致英荷战争的爆发。经过三次英荷战争(1652—1674年),英国凭借其强大的工业实力和强大的海军,以及得天独厚的地理位置战胜了被称为“海上马车夫”的荷兰。

——曹冲《英荷战争中英国胜利之原因探析》

材料二 1930年,美国通过《斯姆特—霍利关税法》,该法案将美国的商品关税提升到历史最高水平。此后,英国、德国等几十个国家纷纷效仿美国,相继提高了关税率,对本国市场采取保护措施,国际上展开了激烈的贸易战。“《斯姆特-霍利关税法》……造成任何人都难以向美国出售任何东西的局面……导致了大萧条在全球扩散。”

——摘编自刘振环《美国贸易政策取向的历史演变》

材料三 中国正加快努力,构建一种不受美国影响、以发展中国家为中心的贸易架构,以重塑世界贸易体系。中国于2013年启动的“一带一路”倡议得到了亚洲、非洲、拉丁美洲等140多个国家与地区的参与。截至2023年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易额超过了与美国、欧盟和日本的贸易额总和。

——摘编自【英】詹姆斯·金奇《中国计划以自己的方式重塑世界贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明17世纪英国与荷兰争夺海上贸易霸权的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪30年代国际贸易战的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识.指出当代中国重塑世界贸易体系的有利条件。