| 时间 | 类型 | 出处 | 故事主要情节 |

| 东汉 | 史书 | 班固《汉书》 | (1)单于自言愿婿汉氏; (2)元帝应允,赐昭君给单于; (3)单于欢喜,上书愿保边境安宁; (4)昭君生子,后从胡俗复嫁呼韩邪之子。 |

| 宋(南朝) | 史书 | 范晔《后汉书》 | (1)昭君以良家子选入掖庭; (2)单于来朝,元帝以宫女赐之; (3)昭君入宫后不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行匈奴; (4)帝见(昭君貌美)大惊,意欲留之,而难于失信,遂于匈奴; (5)昭君生二子,及单于死,昭君上书求归,成帝敕令从胡俗,遂复为后单于阏氏(妻)。 |

| 元代 | 杂剧 | 马致远 《汉宫 秋》 | (1)昭君貌美,但不肯贿赂画工毛延寿,被其画得丑陋,独处冷宫; (2)元帝终见昭君,封为明妃,欲将毛延寿斩首; (3)毛延寿投奔单于,怂恿单于要挟汉帝献出昭君和亲; (4)匈奴强而汉弱,昭君自请和番,以息刀兵; (5)昭君不舍故国,不事二夫,在番汉交界处投江身亡; (6)元帝将毛延寿斩首,祭献明妃。 |

(2)《汉宫秋》作为文学作品,根据材料指出《汉宫秋》与史书中“昭君出塞”叙事的不同之处,并结合所学,分析《汉宫秋》创作的时代背景。

相似题推荐

材料一 汉文帝认为对周边敌对国家不能轻易出兵,维持和平,以免耗损国力。对南越,妥协和讲义并重,对匈奴,即使非要用武力不可,民族冲突以后,也力争与匈奴化为兄弟。让其在不改变其原有部落组织形式、生产方式和生活习俗的前提下,接受汉朝的统治。

材料二 唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,本世民并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置“国其习俗而抚驭之”任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治。简单地说,唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐蕃、契丹等)分下。

材料三 康熙时初建的王朝面临着严重的威胁,用战争解决了云、贵、川藏等地方民族分离并归附后,在中央另设理藩院。既与中央政府保持隶属关系,又可按民族地区传统方式处理族内事务,有相对的自治权。驻藏大臣对西藏握有军事大权,达赖、班禅是宗教领袖,又是受命于中央政府的行政首领。这样既加强了清朝中央政府对西藏的管辖,又保留了达赖、班禅的民族凝聚力,也有一定的自治权。同时不改变各族旧有制度,不改变各族内部的社会结构。

——摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观》

(1)根据材料并结合所学概括汉文帝、唐太宗、康熙帝民族政策的共性。并分析其对统一多民族国家的共同影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括古代封建王朝的民族政策对当今民族建设的启示。

材料 汉唐时期,北部边疆民族关系复杂,经常有少数民族南下侵扰或业已归附的少数民族的叛乱。西汉王朝先后发动军事攻击,驱逐匈奴,逐渐将辖区延伸到阴山及河西走廊一带。唐建国以后,相继出动大军,先后灭掉东突厥汗国和西突厥汗国,收复了北部边疆。汉唐王朝为加强中央对边疆的有效控制,在北部边疆设置州(郡)、县,进行有效行政管辖。同时虑及到少数民族与中原汉族言语不通,风俗习惯不同,在北部边疆少数民族聚居区实行属国、羁縻府州等。通过一系列因地制宜、因俗而治的治理举措,北部边疆多民族居住地区政治、经济和文化等方面都得到了发展。

——摘编自杨丽《汉唐时期国家对北部边疆政治治理研究》

(1)根据材料,概括汉唐治理北部边疆的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉唐治理北部边疆的意义。

材料一 历史研究应“爬梳剔抉”,坚持有一分材料说一分话,人类历史演变留下了丰富多彩的历史史料,而这些史料都包含着丰富的历史信息,我们可以借助这此信自土接近历史的真相。

图片1交河故城 图片2唐朝《职贡图》 图片3唐蕃会盟碑

材料二 在中央集权制度之下,允许多种类、多层次的管理制度与多种类型的社会经济文化制度的并存,是中国传统政治制度的主要特征,也是保证中国数十个发展既不平衡,经济文化又有很大差异的民族能够统一于一个国家之内的重要原因。

——摘自张岂之著《中国历史十五讲》

(1)依据材料一并结合所学知识,分别说明各图片所包含的历史信息。

(2)概括材料二核心观点,并结合所学清代前期历史相关知识加以分析。

材料

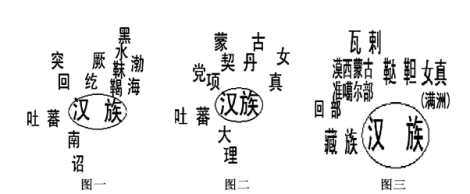

分别提取图一、图二、图三的汉族与少数民族分布形势的信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料一:契丹处于唐与突厥两强之间,地处要害。唐玄宗开元至天宝年间,唐与契丹和亲四次。武则天时期,契丹大贺氏首领李尽忠、孙万荣反叛,契丹降后突厥。开元三年(715)李尽忠的堂弟李失活以后突厥汗国默啜势衰,率部附唐。开元五年(717年),李失活入唐朝拜,表其诚心,玄宗遂以杨元嗣之女永乐公主赐之。

——摘编自朱诚如《辽宁通史》等

材料二:在拿破仑发动大规模征服西欧的战争以前,西欧民族主义情感并不强烈,特别是在封建贵族领主割据的情况下,国王很难得到民众的拥戴。中世纪西欧有一句谚语,“我的主人的主人不是我的主人”,民众对国王没有直接效忠的义务。欧洲人普遍信仰基督教,基督教又分为天主教、东正教、新教等几个教派,当时人们对同一教派的认同,超过对国王的认同。拿破仑战争之后,“欧洲已经不再是一盘散沙,许多民族都已团结起来,从而形成一个个结晶化的民族国家。它们各自分道扬镳,使他的个人神化主义的假定无法实现”。

——摘编自丁冬汉《现代国家政治能力建构的逻辑》

(1)根据材料一、提炼唐与契丹关系的历史信息。

(2)根据材料二、概括说明拿破仑战争以前“西欧民族主义情感并不强烈的”的原因,并结合所学知识,概述拿破仑战争在欧洲民族国家形成中的作用。

材料一

材料二 (一)大皇帝特赐一金瓶,今后遇到寻认灵童时用满、汉、藏三种文字写于签牌上,放进瓶内,由呼图克图和驻藏大臣在大昭寺释迦佛像前正式掣签认定。

(二)今后邻近各国来西藏的旅客和商人,或达赖喇嘛派往域外人员,须由该管主脑呈报驻藏大臣衙门签发路证,并在江孜和定日两地方新派官兵检验。

(三)铸造“乾隆宝藏”字样金币,边缘铸年号,背面铸藏文。驻藏大臣派汉官会同噶伦对所铸造之章卡进行检查,以求质量纯真。……

——《钦定藏内善后章程》节选

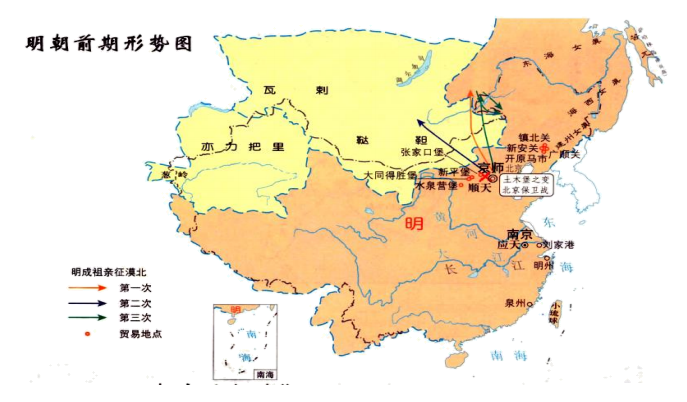

(1)据材料一并结合所学知识,指出藏族地区在明朝的称谓。为维护边疆稳定,明朝政府在蒙藏地区采取了哪些措施?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清代前中期为巩固边疆在蒙藏地区采取了哪些措施?这些措施体现了清朝边疆政策的哪些特点?

材料一 经过春秋战国时期的民族融合与文化交流,在春秋时期被称为夷狄的许多民族融于华夏,至战国时期形成了一个稳定的古代民族共同体——华夏族。民族的融合与地区性的统一,为以华夏族为核心的“大一统”的出现奠定了基础。孔子作《春秋》,主张“大一统”,强调一统于周礼。进入战国以后,周室沦为大国的附庸,一统于周的观念已成过去。于是思想家们纷纷探讨政治统一、华夷一统等当时亟待解答的问题,陆续出现了一些反映“大一统”理想制度的著作及学说。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

材料二 从汉代至清代中晚期,包括新疆天山南北在内的广大地区统称为西域。自汉代开始,新疆地区正式成为中国版图的一部分。汉朝以后,历代中原王朝时强时弱,和西域的关系有疏有密,中央政权对新疆地区的管治时紧时松,但任何一个王朝都把西域视为故土,行使着对该地区的管辖权。

——摘编自国务院新闻办《新疆的若干历史问题》

(1)根据材料一,结合所学,概述春秋战国时期民族关系出现的新变化,并指出孔子面对这一新形势而提出的思想主张。

(2)根据材料二,用一句话概括其核心观点。结合汉、唐和清前中期的相关史实说明“中国是如何行使对新疆地区的管辖权”。

材料一 处于今云、贵、川一带的少数民族即所谓“西南夷”地区,早在秦代就已置于中央王朝的统治下。秦亡以后,中央王朝对这里的统治曾一度中断。汉武帝时,唐蒙率军进入夜郎道(今贵州附近)。唐蒙对当地少数民族赠予丰厚礼物,宣扬汉王朝“威德”。当地首领夜郎侯多同原甘心向汉,汉王朝就在夜郎地区设立郡县,依汉制置吏,并让夜郎侯的儿子任县令。夜郎归属汉朝后,四川一带土著也纷纷要求归附。汉武帝派司马相如出使西南,赢得当地人好感,汉朝遂在当地设一都尉,置十余县。汉朝在夜郎地区修筑";南夷道",在四川开通灵关道,在安宁河上架桥,直达今西昌附近。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料二 元朝对西南少教民族首领施行“参用其土人”的制度,且“世官、世土、世民”。明朝沿大为拓展《明史·上司传》记栽“分别司郡、州、县,额以赋税没、听我驱调”。“明政府制定了授职。承袭、升迁,奖等法规,完善朝贡、纳赋之制,顾行征调测土兵办法。土司制席是建立在奴隶制度农奴制经济基础之上。明中期以后,封建经济逐渐发展起来。明末一些土司纷争仇杀,拼命朝廷。给人民带来巨大灾难,康熙,雍正两朝进行大规模改土细流,随之展开清查户口,核实赋税等工作。上司势力大大削弱。

——摘编自龚荫编著《中国土司制度简史》

材料三 明朝经过洪武、永乐两朝,对云南,贵州、四川南部等地的西南少数民族地区的管理基本确立。这些地区的省级机构和内地一样,设三司。基层管理主要依靠当地土著担任的土官,亦称土司,武职称宣慰使、宣抚使、招讨使,文职称土知府、土知县。土司大多为当地民族首领,一般世袭其职,但形式上必须经过中央批准。一部分土司衙门中的佐贰官、首领官由潮廷派出的流官担任,以对土司形成牵制、土司职责是谨守疆界,缴纳赋税,有事要出兵供朝廷调遣。明在当地兴办学校,并移内地军民前往屯种。值得一提的是,在西南土司中,女土司占有一定数量。

——摘编自王天有《明史》

(1)根据材料一,结合所学知识,概述汉朝对“西南夷”的治理措施。

(2)综合上述材料,结合所学知识,指出明代对西南少数民族地区的管理相比汉代有何改进,并评价古代中央王朝对西南少数民族地区治理的历史意义。