材料:1914年,第一次世界大战爆发。1917年,就中国是否参战问题,中国思想界进行了激烈的争论。其中,梁启超、陈独秀、李大钊等人力主中国参战的观点,获得了社会舆论的广泛支持。

梁启超在《欧洲战役论》序言中指出:“今之战,殆全世界人类相互之战也,与一域中国与国相互之战既异,与一国中人与人相互之战更异”。他还认为德国必败,协约国必胜,而“以此为增进我国际地位之际好时机”,中国可以借此收回此前在外交中失去的权益。

陈独秀在1917年3月1日写下《对德外交》一文,认为“加入协约方面,于内于外,于国家利多而害少。理由如左:一、可以改变数百年来屈辱外交之惯例;二、能推动国内学术界思想进步;三、能得到协约国的财政援助;四、可以平息国内党派之争。”

李大钊赞成陈独秀的观点,认为“尚我国外交从此振奋精神,奋起直追,将来国事之转机,未始不始于今鈤也。”并指出,中国参战的目的“不在以其实力与德为敌,而在以其诚心与协约国及中立国为友”,希望通过追随协约国而使中国在战后获得利益。

——摘编自《中国早期共产主义者与第一次世界大战》

(1)根据材料,概括梁启超、陈独秀、李大钊等人在中国参战问题上的共同认识。

(2)根据材料并结合所学知识,分析第一次世界大战对中国社会产生的影响。

相似题推荐

材料一 作为炎黄族类文化整体的一部分,四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化,以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《从理想人格和价值取向看中国传统心理》

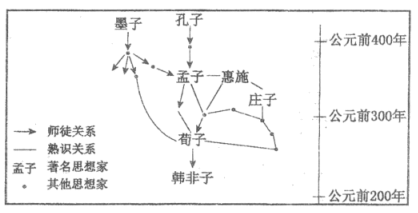

材料二 如图为《诸子百家关系》示意图。

——摘自《世界:一部历史》

(1)依据以上材料,结合所学,概括这一时期学说思想的特征,并简述其形成原因。

材料三 由于理学家将“天理”、“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲……理学发展成为片面的重义轻利观念。但与此同时,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

——摘自张岱年、方克立《中国文化概论》

(2)指出材料三评价理学的原则;按照这一原则,评价以下两个观点:

观点一:冯桂芬主张“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。

观点二:新文化运动时期,有人提出“打倒孔家店”。

材料四 18世纪伏尔泰与孟德斯鸠对中国的述说与评价

| 伏尔泰 | 孟德斯鸠 | |

| 关于政治 | “新帝雍正爱法律、重公益,超过父王。帝王之中无人比他更不遗余力地鼓励农事……雍正降旨,帝国各地处理重罪案件,未呈皇上本人亲览,不得对人犯处以极刑。颁布这一敕令理由有二。两者均与敕令同样可敬。其一为:不得视人命如草芥。其二为:君王对百姓须爱民如子。” ——(《路易十四时代》) | “中国是一个以畏惧为原则的专制国家。在最初那些王朝统治时期,疆域没有现在那样辽阔,专制精神可能略为逊色。可是,如今已非昔日可比了。” ——(《论法的精神》) |

| 关于儒家思想 | 孔子并不以神或弥赛亚自居,他“只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义(宗教说辞)”。中国是最有道德的国家,中国实现了儒家以德治国的理想。中国“在伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”。 | 中国的皇帝是掌握教权的君主,皇帝的意志便是法律,臣民的生死予夺全在于皇帝的一念之间。“礼教构成了国家的一般精神”,“中国统治者就是因为严格遵守这种礼教而获得了成功”。 |

(3)阅读材料四,概述伏尔泰与孟德斯鸠对中国的看法,并评价。简要分析二人关注中国的动机。

材料一 在长期的医疗实践中,孙思邈有感于医方本草卷帙浩繁,忽遇急症求检困难的情况,删裁繁重。在《千金要方道林养性》中,孙思邀指出:医生应恪守医德、坚定专业思想,不要以贫富易志改性。北宋期间,947年,宋太祖亲为《开宝重定本草》作序,宋仁宗嘉祐六年编写《嘉祐补注神农本草》《本草图经》。中央设立了翰林医官院,掌疗官吏军民疾病,后成为培养医学生的场所;同时地方上增设药局,以帮助百姓治疗疾病。专门设立了“收卖药材所”,并设立药官鉴验药材的优劣真假,严禁将不良的药物制成熟药。实行药物销售的国家专营政策。百姓不能及时买到药物,耽误病情,则杖责一百。南宋宋孝宗隆兴二年,两淮瘟疫流行,朝廷急令和剂局制赈灾药四万帖,派使臣遍诣两淮州县乡村散给。京城官药局的五个门市年上交四十万缗,占国家财政收入的0.67%。

——整理自白寿彝《中国通史》等

材料二 近代前期,“求进步的中国人”坚信“要救国,只有学外国”。当时中医界“或立奇方以欺世;或假托仙佛之方;或托西术东艺,欺人图利”。陈独秀指出,中医“既不解人身之构造,复不事药性之分析,菌毒传染,更无闻焉”。知识精英们“以科学的名义”对中医的批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。随着外国侵略进一步加剧,“传统力量”反而渐渐显现出真实价值,1920年代中后期以降,中医与中国民族、身体、思想、文化系统的关联逐渐紧密。钱穆认为,包括中医在内的中国传统文化“不仅可以容受近代西方之科学文明,应该还能融化能开新”。

——据皮国立《近代中西医的博弈:中医抗菌史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋医学发展的特点,并分析形成这些特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代知识精英对中医学态度的变化并分别分析其原因。

材料一陈独秀晚年称赞孔子的“有教无类”和孟子的“民贵君轻”思想,可见他心中仍主张以中国儒家的思想和现代价值互相沟通。“五四”时打倒孔家店是针对现实而发。在这一点上他和胡适很近。胡适晚年在《中国传统及其未来》的演讲词中断言:人文与理性的中国传统不会为外来的文化精神所摧毁。

——陈致《余英时访谈录》

(1)根据材料一,指出晚年陈独秀对中国传统文化的所持的主张。(不得照抄原文)请以中国古代传统文化主流思想演变的史实,说明中国有“人文与理性”的传统,且不会为外来的文化精神所摧毁。

材料二启蒙的目标,文化的改造,传统的扔弃,仍是为了国家、民族,仍是为了改变中国的政局和社会面貌。它仍然既没有脱离中国士大夫‘以天下为己任’的固有传统,也没有脱离中国近代的反抗外侮,追求富强的救亡主线。……所有这些并不是为了争个人的“天赋权利——纯然个体主义的自由、独立、平等。所以当把这种本来建立在个体主义基础上的西方文化介绍输入,以抨击传统打倒孔子时,却不自觉地遇上自己本来就有的集体主义的意识和无意识,遇上了这种仍然异常关怀国事民瘼的社会政治的意识和无意识传统。……封建主义加上危亡局势不可能给自由主义以和平和渐进的稳步发展,解决社会问题,需要“根本解决”的革命战争。革命战争却又挤压了启蒙运动和自由理想,而是封建主义乘机复活,这使许多根本问题并未解决,却又笼罩在“根本解决”了的帷幕下被视而不见。

——李泽厚《启蒙与救亡的双重变奏》

(2)根据材料二,指出近代出现“双重变奏”的原因,并结合所学知识分析“变奏”的影响。

材料三余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。罗马之亡,民族主义兴,而欧洲各国以独立,洎自帝其国,威行专制,在下者不堪其苦,则民权主义起。十八世纪之末,十九世纪之初,专制仆而立宪政体殖焉。世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深,而去之易…….吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。还视欧美,彼且膛乎后也。

——孙中山《民报发刊词》

(3)根据材料三,结合所学知识概括孙中山最初提出的三民主义思想的内涵,并指出其与西方思想的不同之处。

【推荐1】【历史——选修三:20世纪的战争与和平】

材料:1918年夏,战事对同盟国越来越不利。虽然奥匈帝国国内的少数民族领导人一直对哈布斯堡皇帝保持忠心,但此时他们不得不考虑他们自己的利益了……对他们来说也是脱离旧的帝国的时刻,接受协约国所宣扬的民族主义是必走的路了。此时的奥匈帝国已经无法将这众多民族联合在一起了。其他成员也对帝国丧失了信心:经济发展已经停止,新的经济发展的希望也消失了,战时许多战前在奥地利部分引入的开放政策被取消,这使社会主义者非常气愤。在这些条件下极端民族主义者获得了许多支持者。1918年9月和10月,一系列地区宣布独立。1918年11月3日奥匈帝国与协约国达成停火协议。

战争的结束也是奥匈帝国的终止。对战胜国来说,按照伍德鲁•威尔逊宣布的十四点计划奥匈帝国分裂为许多民族国家是必然的事。值得注意的是分裂奥匈帝国并非协约国的战争目的,这个建议一直到战争后期才获得支持。相反的,许多人认为奥匈帝国的分裂并不解决当地的民族问题,而只是使得这个地区更加不稳定。

——摘编自《没落的帝国:奥匈帝国的瓦解》

(1)根据材料并结合所学知识,概括促成奥匈帝国瓦解的主要因素。

(2)根据材料并结合所学知识,简述一战后战胜国对奥匈帝国的处理产生的主要影响

材料一:第一次世界大战开始时,威尔逊总统立刻号召他的同胞严守中立。1914年8月19日,他在向美国人民发表的讲话中声称:“……美国必须不但在名义上而且在事实上做到保持中立。”

材料二:(1917年)4月2日,国会召集了一次特别会议。威尔逊总统向与会议员宣读了他的《战争咨文》:“我们很高兴为世界的最终和平和各民族的解放而战。……我国不希望征服,不希望支配,……我国只是人类权利的一个卫士。……”

材料三:……到1914年底时,摩根商行已对协约国在美国购买军用物资一事作了“安排”。为了支付这些军用物资,各协约国先是给现金,然后卖掉了它们在美国所拥有的公债券和股票,最后不得不大笔大笔地借款。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)材料一中,美国对第一次世界大战的政策是什么?

(2)材料二中,美国政策发生变化的借口是什么?

(3)综合以上材料,美国对第一次世界大战的政策实质是什么?上述材料说明美国外交政策所遵循的基本原则是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 威廉二世性情冲动,头脑僵化,虽然勤勉、诚恳和具有爱国心,却是理想多于实际,爱慕虚荣,向以独裁者自居。他即位不久就宣布:“这个国家只能有一个主人,那就是我。”他很希望成为一个超级军阀,虽然他使自己的国家在二十六年中没有投入战火,可是他的许多荒谬言论却早已足够使他在国际政治中成了一只斑螫。1890年,他罢免了俾斯麦;第二年法国因为害怕这位德国的新主人,开始与俄国谈判,终于在1893年签订了防御性的同盟条约。

材料二 1913~1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况:

| 国别 | 英国 | 沙俄 | 法国 | 德国 | 日本 | 美国 |

| 占世界工业总产量(%) | 14 | 2.6 | 6 | 16 | 1 | 38 |

| 殖民地面积(万平方千米) | 3350 | 1740 | 1060 | 290 | 30 | 30 |

| 殖民地人口(万人) | 39350 | 3320 | 5550 | 1230 | 1920 | 970 |

(1)据材料一并结合所学知识,分析德国发动第一次世界大战的历史原因和现实原因。

(2)有人认为,没有威廉二世就没有第一次世界大战。请结合材料2对此观点加以评述。

(3)综合材一、二,你认为第一次世界大战爆发的根本原因是什么?

材料 日本1918年生活费指数和实际工资指数分别为1914年的174.3%和92.3%。农村分化十分严重,特大地主增加42%。1917年的大米产量比1916年下降6.6%,但城市人口比战前增加了20%。奸商进一步囤积居奇,哄抬米价。群众无法压抑的愤懣终被政府出兵西伯利亚的告示所触发,爆发了声势浩大的米骚动事件。1918年7月23日,富山县妇女自发发动了阻止将大米运往外地的斗争,揭开了米骚动事件的序幕。整个骚动历时2个多月,波及全国2/3地区。斗争矛头不仅对准奸商豪富,而且指向天皇和统治阶级,提出了打倒寺内内阁的口号。米骚动事件被镇压后,工农革命斗争继续高涨。1921年各种马克思主义小组在全国陆续成立。1922年4月还建立了日本第一个全国性农会——“日本农民组合”。

——摘编自王斯德《世界现代史》

(1)根据材料,概括米骚动事件发生的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析米骚动事件给日本带来的影响。

其一,这个世界再也不以欧洲为其中心。在它的春秋去来之间,欧洲已然日渐衰败。

第二项变迁的意义,则较第一项为重大。在1914年至20世纪90年代之间,世界已经逐渐演变成一个单一的运作单位。……而旧有以领土国家政治为界定的“国家经济”,却一落而为跨国性作业的复杂体。

——霍布斯鲍姆《极端的年代》

问题:

(1)你是如何理解二十世纪“这个世界再也不以欧洲为其中心”?

(2)“在1914年至20世纪90年代之间,世界已经逐渐演变成一个单一的运作单位。”你认同该观点吗?请说明理由。

材料一 在德意志地区,由于诸侯林立,王权衰弱,德意志的教会一直在教皇的控制下。……新教的改革破坏了天主教大一统的局面,对罗马教皇和信仰天主教的皇帝家族形成了直接的威胁。1555年,查理皇帝认识到与新教和解才是符合现实的利益,签订奥格斯堡和约,规定德意志各邦诸侯有权决定其臣民的宗教信仰。由于这个规定,各邦的国家权力和教会权力都集中到诸侯一人手中,从而大大加强了他们的实力。

——摘编自李艳军《论近代德国长期分裂的历史渊源》

(1)根据材料一,结合所学,分析“新教的改革”首先在德意志开展的原因。奥格斯堡和约的规定反映了新教的哪一主张得到了认同。

材料二 1871年,德帝国建立,随之国家相继统一税制、统一货币、统一行业法规、统一度量衡制度。德国大资产阶级满足于这些措施给资本主义发展创造的良好条件,致力于技术革新和创造,以便发财致富。……德帝国把技术革命的重心引向重工业和军事工业,至19世纪末,这种强有力的工业扩张因素急剧增长。随着帝国军事装备的增强,普鲁士军国主义日益扩展成为德意志帝国的咄咄逼人的军国主义,成了德国上下影响广泛的巨大力量。这样带来了双重性的后果:经济繁荣,军力膨胀。因此,可以说科学技术一旦涂上军事色彩,即“科学穿上了军装”,对于世界而言便是一场灾难来临的信号。

——摘编自丁平《第二次技术革命在德国历史进程中的地位及影响》

(2)根据材料二,概括19世纪末德国“经济繁荣”的原因。结合第一次世界大战出现的条件,说明“科学穿上了军装”,对于世界而言便是一场灾难来临的信号。

材料三 古典的经济自由放任出发点是通过市场达到利益的自然和谐。而在社会市场经济的理论家们看来,这一点是不能接受,因为社会上的每个人及团体之间都努力要求得到更多的自由或更多的社会保障,社会内部的冲突是具有现实性的。通过纯粹的市场分配所引起的社会问题,是自由的市场经济无法克服的。社会市场经济中的竞争是一种有序的竞争,是一种辅之以必要的国家干预的竞争。社会市场经济政策思想的基本要义正是处理好经济自由和政府管制之间的关系。

——李光玉《德国社会市场经济模式研究》

(3)阅读材料三,指出与“古典的经济自由放任”模式相比社会市场经济模式的优点。结合所学,说明联邦德国社会市场经济模式是如何处理经济自由和政府管制之间关系的。

【推荐1】1783年,华盛顿在“告别演说”中提出卷入欧洲冲突是“不明智的”,告诫美国人“避免同外部世界的任何部分永久结盟”。- -战刚爆发,美国国内反对军国主义同盟、中立同盟、妇女和平会等组织便纷纷成立。大战爆发时,美国陆军仅二十五万人,且大多为国民警卫队。当时的总统威尔逊也不敢冒在大选胜利结束以前即由于参战问题在民主党内产生分裂的危险。因此,在很长一段时间内,美国采取了隔岸观火的中立政策。1917年2月3日,德国潜艇击沉美舰“豪萨顿尼克号”,同一日美国宣布与德国断交。4月6日,美国对德宣战,并无条件地站到了协约国方面。1918年11月11日,第一次世界大战以同盟国集团的而结束。

一一摘编自刘绪贻(美国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战时期美国采取中立政策的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明一战时期美国参战的历史影响。

材料一 马匹最早可能的驯化迹象是在住宅区域内似乎存在一组带有大量动物粪便的后霉菌,学者们将其解释为代表一个马圈。早在公元前3600年,在哈萨克斯坦的克拉斯尼亚尔就发现了该证据。马可能是为了食物和牛奶而饲养的,而不是骑马或承重。公认的骑马考古证据包括马牙上的磨损——在公元前3500-3000年左右,在现代哈萨克斯坦的博泰和乌拉尔山脉以东的草原上发现了这种磨损。在考古组合中,只在少数牙齿上发现了磨损,这可能表明有几匹马被骑着狩猎和收集野马作为食物和马奶消费。最后,使用马作为驮畜的最早直接证据——以马拉战车图画的形式——来自公元前2000年左右的美索不达米亚。在2009年发表在《科学》杂志上的一篇论文中,艾伦·K·奥特拉姆(AlanK.Outram)及其同事研究了支持博泰文化遗址驯化马的三方面证据:胫骨、马奶消耗和马齿磨损。这些数据支持马在公元前3500-3000年之间在今天的哈萨克斯坦境内驯化。2012年的一项研究(Warmuth及其同事)结合了考古学、线粒体DNA和Y染色体DNA,支持马的驯化发生在欧亚草原西部。

——根据网络资料综合整理

材料二 在“一战”开始的时候,欧洲军队对骑兵有着很高的期望。然而,随着参战双方的火力大大提高,军事家们发现,新式堑壕战所造成的致命地形几乎使骑兵在西线毫无作为。但是,在汽车、拖拉机和卡车相对少见的时代,补给、新型重武器的拖送、军队的运输仍然需要依赖大规模马力。因此,英军和法军从殖民地和盟友中大量进口马匹。成千上万的动物跨过大洋,加入战争,据统计大约有800万匹马在“一战”这4年中被杀。

——摘自美国《大西洋月刊》2014年5月18日《一战中的动物们》

(1)材料一关于马匹驯化的研究使用了哪些方法?结合所学回答美索不达米亚地区比较早(公元前2千纪)使用马拉战车的古文明有哪些?高度概括马背上的迁徙、战争和商贸对古代世界造成哪些影响?

(2)材料二提到的一战中西线最重要的地面战役有哪些?根据所学回答一战对亚非殖民地造成了什么影响。

【推荐3】材料 1916年秋季,全球范围粮食款收,对协约国犹如雪上加霜,也给德国进行潜艇封锁战一个“绝佳机会”。恶劣的气候导致英、法、意谷物歉收。德国期望1917年的封锁会使协约国出现“粮荒”。同时,德国认为美国在1917年突然参战的可能性不大,德国可以通过与美国进行外交斡旋等方式使美国不会马上倒向协约国。由于陆军、海军、国会和舆论都一致要求使用这一“最后武器”,最后皇帝、首相也必须屈从这种意志。1917年2月1日,“无限制潜艇战”再度开始。德国战争后期穷兵黩武的行为使德国与美国等中立国的关系走到了尽头,4月6日,美国参战。

——摘编自崔俗《一战中英国对德经济战研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括德国再度实施无限制潜艇战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国再度实施无限制潜艇战的影响。