一个国家的未来取决与年轻一代成长的综合素质的发展,而人综合素质的提高则取决于所受的教育的种类,教育的深浅。阅读下列材料,并回答问题:

材料一孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

(1)依据材料一和所学知识,概括孔子创办私学的重大贡献,分析当时“矮化”孔子的原因。

材料二北宋私人讲学的书院兴盛,书院作为教育的特殊组织形式,在宋朝非常兴盛。究其原因,既有社会环境的推动作用,又有文人群体的不懈努力和开拓。在这两方面力量的共同作用之下,宋代书院呈现出了一个辉煌发展的局面。

(2)根据所学知识,概括宋代书院兴盛的原因?

材料三要达到幸福快乐的大同之世,必须推行“公养”、“公教”、“公恤”的社会福利制度。……儿童6岁入“小学院”,11岁入“中学院”,16岁入“大学院”,20岁毕业。经过长达14年的义务教育培养,使每一个年轻人都受到良好的教育和专门的技术训练。

——据康有为《大同书》整理

(3)依据材料三,归纳康有为有关教育的主张。结合所学知识指出其思想根源。

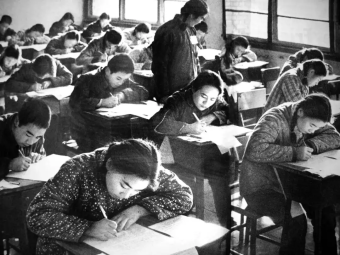

材料四下图分别为“文革”中知识青年上山下乡图和“文革”后第一次高考的考场图

(4)结合材料四和所学知识回答,“文革”中大批知识青年上山下乡有何不利影响?“文革“后邓小平为我国科教文事业出现全新的面貌作了哪些努力?

相似题推荐

材料一:50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——摘编自杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

材料二:截至2016年年底,全国各类高等教育的在学总规模达到3699万人,绝对数量居世界第一。2016年,普通高等学校专任教师160.2万人。专任教师学历层次持续提升,部分学科已达到或接近世界一流水平。我国成功实现了由人口大国向人力资源大国的历史转变。至2015年,我国主要劳动年龄人口受高等教育比例最高的是北京为54.6%,上海次之为45.5%,它们都远超过西藏的10.3%和贵州的10.2%。虽然我国已经实现了人力资源大国的目标,但是我们离人力资源强国仍有一定的距离。

——摘编自吴愈晓、柱思佳《改革开放四十年来的中国高等教育发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪我国高等教育发展的特点。

材料一 八七会议以后,中共以农村为工作重点,进行土地革命,开展武装斗争,建设根据地。1931年,毛泽东进一步总结根据地土地革命的经验,明确了农民已经分得的田归农民个人私有等规定,充分调动了广大农民发展生产和参军参战的积极性。1947年,中共召开全国土地会议,制定和通过了《中国土地法大纲》,规定“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实现耕者有其田的土地制度”。到1948年秋,解放区消灭了封建生产关系,工农联盟进一步巩固和加强。人民解放战争获得了源源不断的人力物力的支援。新中国成立初期,继续实行土地制度的改革,占中国绝大多数人口的农民群众获得了翻身解放,1953年,中共中央正式提出党在过渡时期的总路线,规定"逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。对个体农业进行社会主义改造,是保证工业发展、实现国家工业化的一个必要条件,中国农村在1955年下半年出现了农业合作化的高潮。

——精——编自《中国近现代支史纲要》(2018年版)

(1)依据材料一并结合所学知识,从土地制度与社会变革的角度,对材料中的相关信息进行解读,完成下表。

时段 | 土地制度 | 社会变革 |

土地革命时期 | ||

解放战争时期 | ||

新中国成立初期 | ||

社会主义过渡时期 |

材料二 “一五”期间,建立起一批为国民经济发展所急需的基础工业企业,改建、扩建了一些原有的工业企业。飞机、汽车、发电、冶金、矿山设备、重型机械、精密仪表制造、基本化工和国防军工企业等纷纷建立起来,填补丁重工业建设的许多空白,初步建成了中国工业布局的骨架。到1957年底,计划的多项指标都大幅度地超额完成。工业总产值783.9亿元,超过原定计划21%,年均增长18%。“一五”计划的制定和完成,为建立独立的比较完整的工业体系和国民经济体系打下了坚实的基础。

——《中华人民共和国史》编写组编《中华人民共和国史》

(2)依据材料二,概括“一五”期间工业化建设的成就。

材料三到2007年,中国普通高等学校在校学生数由1978年的85.6万人,增加到1884.9万人;在校研究生数由1978年的10934人增长到2007年的1195047人,另一方面,中国专利申请数与专利批准数几乎几何数级的增长,专利申请数从1986年的13680件增长到2007年的694200件,增长49.75;专利批准数从1986年的2671件增长到2007年的351800件,增长了130.71倍。

——摘编自杨德才《中国经济史新论,下册

材料四 与(20世纪)80,90年代相比,中国研发经费投入绝对规模呈现逐年快速增长.我国研发投入从2000年的108亿美元增加到2011年的1347亿美元,年均增长率为28.7%;到2011年,中国研发经费投入绝对规模已仅次于美国。2013年我国研发经费投入继续高速增长,全年研发经费投入总量为13015.6亿元,比上年增加1169亿元,增长9.9%

——吴建南等《变与不变、同与不同:中美研发经费投入再比较》

(3)依据材料三,四,说明1978年以来我国科教领域发展的特点及影响。

材料一:甲午战争的惨败使清政府认识到教育不兴与国力日衰的关系,开始注重国民教育的发展。1904年清政府颁布《奏定学堂章程》,其中《学务纲要》提出“初等小学堂为养正始基,各国均认为义务教育。东西各国政令凡小儿及就学之年而不入小学者,罪其父母,名为强迫教育”。在学费方面“此项学堂,国家不收学费,以示国民教育,国家认为义务之本意”。此后各地普遍设蒙小学堂,推行义务教育。1906年学部咨行各省推行义务教育并颁行《强迫教育章程》,名为强迫但实施的弹性较大。1911年学部召开中央教育会议,决议《试办义务教育章程》,规定义务教育的年限为4年,并提出国库补助义务教育经费的办法。可随着清王朝的覆灭,这个章程并没有发挥它应有的作用。

材料二:日本政府将发展国民教育作为使国家兴盛的首要措施。1871年明治政府组建学制调查研究委员会草拟《学制》,1886年明治政府以敕令的形式颁布《小学校令》,推行4年制义务教育,家长依据规定支付儿童的学费。此后日本学龄儿童的入学率有较大地提升,特别是女子教育。1899年10月明治政府颁行《小学教育费国库补助法》,对小学教育费进行补助。1900年《小学校令》将义务教育年限统一为4年并免去了小学学费,从法律上实现了免费的义务教育。到1907年《小学校令》颁行的时候,义务教育的年限被延长至6年。得力的政策使这一阶段义务教育的就学率有较大提升,到1911年义务教育阶段适龄儿童的就学率达到98.2%。为适应义务教育规模扩大后的师资需求,明治政府从扩大师范教育规模;增加法制和实业教育的内容;对师范教育进行部分升级;确立新的师范教育体制四方面改革扩充师范教育,为义务教育提供师资保障。

——以上材料均摘编自梁雯娟《清末新政与明治维新时期普及义务教育之比较》

(1)根据材料一和二,比较中日两国义务教育的异同。

(2)根据材料和所学知识,分析清政府义务教育改革夭折的原因。