思想的发展具有时代特征。阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代人文主义认为:人与人之间应该保持一种和谐的关系,互相关心互相爱护。……认为一个没有秩序的社会是危险的,会给社会成员带来灾难,提出了一系列符合社会发展需要的礼法模式。……提出要使“义”成为第一追求,认为它是人的根本价值所在。……人在社会中离不开交往,而人们之间的交往需要一个基本的准则,应该真诚待人,不虚伪欺诈。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

请回答:

(1)依据材料一概括中国古代人文主义的主要观点,并结合所学知识分析春秋战国时期中国人文主义出现的历史背景。

材料二统治者需要理学、朱子学来维护自己政权统治,势必对原有的理学、朱子学有所取舍、有所改造。特别是随着明清时期皇权专制体制的强化和官僚阶层奴庸化的加剧,朱子及理学家们所提倡的勇于坚持士人气节的义理观,基本没有被实施实践的可能性。……而某些部分被强调而形成制度化的诸如“贞节”“孝道”,则根据统治者的需求和爱好而经过了新的改造和诠释,这种经过改造和诠释的“贞节”“孝道”,就与宋代理学家们的设想存在很大的差距。

——摘编自陈支平《朱子学·理学:唐宋变革与明清实践》

(2)结合材料二和所学,指出明清时期的理学与宋代相比有何变化,这些变化体现了当时怎样的时代特征。

材料三党的十八大以来,我们党适应时代要求,坚持问题导向,提出一系列富有创见的治国理政新理念新思想新战略,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想,取得重大的原创性理论创新成果。这些成果,既坚持了“老祖宗”,又发展了“老祖宗”,还谱写了新篇章,以全新的视野深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,极大地丰富和发展了中国特色社会主义理论体系,形成了马克思主义中国化最新成果,开辟了21世纪马克思主义、当代中国马克思主义发展的新境界。

——宣讲家网:十九大·理论新视野

(3)依据材料三并结合所学知识指出20世纪以来“马克思主义中国化”的重大理论成果以及“马克思主义中国化”的历程呈现的基本特点。

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料:

孔子开创的儒家思想,博大精深,影响深远。在中国古代的不同时期,儒学思想家们不断对其进行新的阐释,以适应时代的发展。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一: 有子(孔子弟子)曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本与!”

——《论语·学而》

请回答:

(1)据材料一,指出仁的根本是什么?结合所学知识,列举春秋战国时期儒家有关仁的政治主张。

材料二: 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,使正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。

——张岱年《中国文化概论》

(2)根据材料二及所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因

材料三: 黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武提出要因地制宜,振兴商业;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;明末清初的思想家们主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,并身体力行。

——摘自《朱文公文集•答张敬夫》

(3)明清时期,儒家思想发展到新的阶段,其最突出的思想主张是什么?结合材料三概括指出这种思想主张在政治、经济和学术方面的具体表现

材料一 据《史记》记载,陆贾常常在刘邦面前引述《论语》《尚书》等古代典籍。刘邦呵斥他说:“乃公居马上得之,安事《诗》《书》?”陆贾反唇相讥道:“居马上得之,宁可以马上治之乎?”于是,刘邦让他总结秦亡汉兴的经验和历史上治乱的缘故。他便写下了《新语》十二篇,讨论“行仁义、法先圣”的道理,使得刘邦不得不称善。

——《史记》卷九十七

材料二 “余自幼读圣教,不知圣教;尊孔子,不知孔子何以可尊。所谓矮子观场,随人说妍,和声而已。是余五十以前,真一犬也。因前犬吠形,亦随而吠之。若问以吠声之故,正好哑然自笑而已”。

——(明)李贽《续焚书》

材料三 中国的思想家对自然科学和玄学都没有兴趣,他们提供讨论的哲学是社会的、政治的和伦理的。从规劝和改良的语气来看,这种哲学无疑反映了一个屡起冲突、政治混乱的时期……哲学家们在晚周时期大动乱的形势下,力图提出稳定社会和安抚人心的原则。

——(美)伯恩斯《世界文明史》

材料四 在孔子诞辰二千五百五十七周年祭孔大典前夕,备受世人关注的孔子标准像于孔子故里曲阜揭幕。

——中国新闻网

请回答:

(1)结合材料一和材料三,说说儒学为什么会受到重视?

(2)材料二中作者是如何认识儒学的?说明了什么问题?

(3)结合材料一、二、四,谈谈你对儒家思想地位和作用的认识。

材料一“仁者爱人”“已欲立而立人,已欲达而达人”“己所不欲 勿施于人”“仁,远乎战?我欲仁,斯仁至矣”;“克己复礼为仁”。

——《论语》

材料二 朱熹发展了孔子的仁学,强调“人之所以得名,以其仁也。言仁而不言人,则不见礼之所寓;言人而不言仁,人不过是一块血肉耳。必合而言之,方见得道理出来。”他提倡人格价值,高扬人的主体自由性:“秦汉以来,圣学不传,儒者惟知章句训诂之为事,而不知复求圣人之意,以明夫性命道德之归。近世先知先觉之士,始发明之。”

——摘编自《朱子语类》

材料三 谭嗣同认为“礼者,忠信之薄,而乱之首也”“三纲之慑人,足以破其胆,而杀其灵魂”,他打碎历史加在“仁”上的道道枷锁,恢复了孔、孟仁爱思想的初衷,让中国传统文化找到了与时代的结合点,是对苦难中的中华民族生存意识的自觉应答。同时他熔儒、墨、道、佛、耶之学以及西学于一炉,给“仁”赋予了新的生命,这个“仁”既古老又新鲜,既传统又现代。

——摘编自郑佳明《天道轮回读<仁学>》

(1)根据材料一,指出孔子主张“仁”的含义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括朱熹主张“仁”的内涵,并说明其产生的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明谭嗣同“仁”学的特点,并简析其历史意义。

材料一 自从董仲舒的建议批准以后,……孔子便从诸子百家之中超升出来,变成了东方世界之罗马教皇,而儒家哲学也就变成永恒不变的真理,谁要批判儒家哲学,谁就是名教的罪人,文化的叛逆。

——摘自翦伯赞《秦汉史》

材料二 (北宋)张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概要》

材料三 清初思想家在许多问题上继续发扬光大了晚明的进步思想,比如王夫之强调天理与人情的协调统一;唐甄继续批判男尊女卑,主张男女平等;陈子龙编《明经世文编》意在提醒士人对国计民生的注意;顾炎武的《天下郡国利病书》等都是这种精神指导下的成果。……这殷实学思潮直接引发了清代中叶的朴学学术,并且间接开启了近代中国学术的科学精神。

——摘编自曹文柱、赵世瑜《中国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“董仲舒的建议”所产生的影响。

(2)根据材料二,分析理学的社会价值。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清初的“实学思潮”出现的背景。综合以上材料并结合所学知识,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。

材料一 他(孔子)以“仁”做为礼乐精神的内核,“对中国文化而言,是承先启后的一大开创。”……礼乐的推行对个体而言,是为了道德的完善,成为仁德之人;对群体而言,是为了“爱人”,和谐人与人之间的关系。

——赵玉敏《以“仁”释礼,援“仁”入乐》

材料二 宋明理学又进一步把社会秩序的礼等同于“天理”。……具有浓厚宗教性的“礼”与统治者所宣扬的“天命信仰”,“王权神授”相结合,同时也就上升为论证君主专制的合理性,从精神上对人们进行思想控制的官方意识形态。

——蒋传光《略论中国古代社会的“礼治”秩序》

材料三 近代以来,一些人认为中国的落后主要源于以“礼”为核心的中华传统文化的保守,并为此发起了批判旧文化的运动。……但对传统文化“弃”之过激而“扬”之不足,……从文化与民族的关系看,礼仪是一个民族最具代表性的东西。借鉴西方礼仪的精华是文化交流的一部分,但如果失去了民族的自尊,那么,本民族的传统礼仪就会被淹没。

——郭瑞民《中国的礼仪文化》

完成下列要求:

(1)据材料一指出孔子“礼”的实质,并概括指出推行“礼”的价值追求。

(2)据材料二指出宋明理学对“礼”的发展,并结合所学知识概括指出理学的社会功能。

(3)据材料三指出引发“批判旧文化的运动”的原因及作者对此运动的看法。综合上述材料谈谈你对发展民族文化的认识。

材料一 汉代董仲舒,以务实的理论品格,述而有作。既集先秦儒家“重民”思想之大成,又博采诸子百家之众长,给儒家政治理论注入了“尊君”的新内涵。他第一次建构了儒家完整的政治理论体系,这种新体系适应了秦汉以来封建专制国家的需要。西汉武帝时,“罢黜百家,表彰六经”,儒家政治理论得以付诸实践,并深刻影响了中国两千年的政治文明。

——《汉唐儒家的政治思想特点及作用》

材料二 唐、宋时代,儒学又再次地衰落。由印度传来的佛教在中国非常鼎盛,影响最大。道家影响虽不及佛教,但地位最高。唐宋之际,长期的战乱、分裂、民族杂糅,使中原价值观,尤其是儒学价值观——中原民族所用以维系社会基本生活的这种纲常被破坏。……面对儒学的衰败,宋代儒者接续唐代儒者的理想,继续开展儒学复兴运动,最终理学兴起,即儒学复兴。

——摘编自彭永捷《漫谈唐宋儒学复兴运动》

材料三 同人类历史上许多伟大的文化传统一样,儒学只有在不断地回答时代新问题、迎接现实新挑战的过程中才能复兴。

——方朝晖《文明的毁灭与新生》

完成下列要求:

(1)据材料一和所学知识,分析董仲舒新儒学的特点。

(2)根据上述材料和所学知识论证材料三的观点。(求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

材料一 毛泽东在土地革命时期极为重视党在建立和巩固工兵民主统一战线中的领导地位。与此同时,他提出党在不同历史时期要根据不同的革命任务提出具体的政治口号,建立与同盟者适当的关系,发展和巩固这个联盟。针对中共临时中央盲目追求下层群众统战工作,毛泽东提出不能因为中间阶级的暂时性而否定其作为革命力量的存在,要争取民族资产阶级和城市小资产阶级回到革命阵营中,重视中小工商业者、知识分子和开明绅士等。

——摘编自中共中央统战部《中国共产党统一战线史》

材料二 对于1954年宪法草案,人民政协在北京组织了有500多人参加的17个讨论组,在各大行政区、省、自治区和直辖市,也组织了58个讨论单位,参加讨论的共有8000多人,提出修改意见近6000条。人民政协在新中国初期的政治建设进程中,在遵循政治现代化、政权民主化等国家现代化一般规律的前提下,继续发挥具有中国特色的统一战线功能优势,使中国从新民主主义过渡阶段走上了社会主义道路。

——摘编自房宁《民主的中国经验》

(1)根据材料一,指出土地革命战争时期毛泽东统一战线理论的特征,并结合所学知识分析该统一战线理论对中国民主革命进程的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“人民政协”在新中国成立初期的历史贡献。

材料一 马克思主义是发展的理论,它随着社会实践的发展而发展。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际结合起来,在推进马克思主义中国化的历史进程中产生了毛泽东思想和有中国特色社会主义理论。

(1)参照示例,结合具体背景,举两个历史时期的例子,分别说明毛泽东思想是对马克思主义的中国化。

示例:在探索建设社会主义时期(1956~1966年),针对我国社会的主要矛盾发生变化,毛泽东创造性的提出两类矛盾学说和正确处理人民内部矛盾的理论,科学阐明了社会主义的矛盾问题。

材料二

《交锋:当代中国三次思想解放实录》目录(部分)

第一次思想解放 一石激起千重浪——1978年战胜“两个凡是”

第二次思想解放 东方风来满眼春——1992年冲破姓“社”姓“资”

姓“社”姓“资”搞得人心惶惶

焦虑的邓小平敦促大胆突破

纠缠姓“社”娃“资”要害是否定改革

“左”倾思潮维护计划经济统治地位

“以阶级斗争为纲”呼之欲出

黄钟大吕压倒瓦釜之鸣

邓小平南方谈话震动全国

中国经济鲤鱼跃龙门

十四大开辟新纪元

历史选择了市场经济

实施“软着陆”推动改革深化

第三次思想解放 晴空排云上碧霄——1997年冲破姓“公”姓“私”

(2)依据材料二概括邓小平南方谈话的历史意义。

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一很短的时间内,将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来,其势如暴风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。他们将冲决一切束缚他们的罗网,朝着解放的路上迅跑。一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅,都将被他们葬入坟墓。

——毛泽东《湖南农民运动考察报告》

材料二因为强大的帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市,……那就必须把落后的农村造成先进的巩固的根据地,造成军事上、政治上、经济上、文化上的伟大的革命阵地,借以反对利用城市进攻农村区域的凶恶敌人,借以在长期战斗中逐步地争取革命的全部胜利。在这种情形下面,由于中国经济发展的不平衡,由于中国土地的广大,由于中国的反革命营垒内部的不统一和充满着矛盾,由于中国革命主力军的农民的斗争是在无产阶级政党共产党的领导之下,这样,……中国革命有在农村区域首先胜利的可能;……

——毛泽东《中国革命和中国共产党》

请回答:

(1)在材料一中,毛泽东主要强调了什么观点?

(2)在材料二中,毛泽东所要论述的核心思想是什么?毛泽东是如何说明其观点的?

材料一 这样的体制运行了三十多年,到(20世纪)六七十年代,东西方经济体制都陷入困境,不得不寻找出路。七十年代的滞胀标志着凯恩斯主义的破产。以哈耶克获得诺贝尔经济学奖为标志,欧美思想界开始转向,形成新自由主义理念。越来越多的人开始接受个人责任、私人产权、市场制度等价值,表现在经营政策上就是撒切尔主义、里根革命等政策调整,政府对国有企业进行私有化,也放松市场管制。

——摘编自秋风《新自由主义与中国的百年纠葛》

材料二 邓小平早在1979年就指出:要使中国实现现代化,至少有两个重要特点是必须看到的:一个是底子薄,一个是人口多,耕地少。1980年4月,他又强调:“中国是一个大国,又是一个穷国”,“不要离开现实和超越阶段采取一些‘左’的办法。”邓小平认为,“社会主义的任务很多,但根本一条就是发展生产力”,社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力。只要按照“三个有利于”标准,即有利于发展社会主义社会的生产力,有利于增强社会主义国家的综合国力,有利于提高人民群众的生活水平,各种方法和手段都可以利用。计划和市场两者“都是方法”“、“都是手段”,当然都可以用来发展社会主义经济。社会主义制度建立后的优越性没有得到应有的发挥,计划经济体制,严重束缚和影响了广大企业和人民群众的积极性、主动性和创造性。邓小平说:“不改革就没有出路,旧的那一套经过几十年的实践证明是不成功的”。邓小平提出:“必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式和管理方法”。

——摘编自魏礼群《邓小平社会主义市场经济理论的丰富内涵及重大贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要概括材料一中的“这样的体制”形成的背景与作用。

(2)根据材料二,概括邓小平社会主义市场经济理论的主要依据,结合所学知识分析其影响。

材料一 1933年7月,《申报月刊》出版创刊周年纪念特大号,刊载“中国现代化问题特辑”,编者指出,“国民经济程度,低落到大部分人罹于半饥饿的惨状,对外防卫的实力,微弱到失地四省、莫展一筹的地步;而大家对此宿题,却都好像淡焉若忘,不加深究”。“特辑”明确规定讨论的重点问题:(一)中国现代化的困难和保障是什么?要促进中国现代化,需要哪些先决条件?(二)中国现代化当采取哪种方式,个人主义的或社会主义的?外国资本所促成的现代化,或国民资本所自发的现代化?实现步骤怎样?

在讨论文章中,杨幸之等人认为,社会主义能够克服资本主义的弊端,要实现现代化,需要效仿苏联的社会主义。也有人主张采取资本主义与社会主义相结合的方式实现现代化,张素民提出发展受节制的资本主义,在大规模推进工业化的同时,对私人企业进行节制。“中国现代化问题特辑”引发了社会对现代化的持续关注。《东方杂志》《独立评论》等刊物也刊发了相关文章,其中不乏对苏联社会主义和“一五计划”的介绍。

——摘编自耿凡《八十九年前有关“中国现代化”的一次讨论》

材料二 1954年,我们党首次提出了以工业、农业、交通运输业和国防为主要内容的四个现代化奋斗目标。1964年在第三届全国人民代表大会第一次会议上,“现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术”作为四个现代化的内容明确下来。1979年,邓小平首次把四个现代化表述为“中国式的四个现代化”。邓小平在党的十二大上指出:“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。……把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义。”此后,我们制定了到21世纪中叶分三步走、基本实现社会主义现代化的发展战略。党的十八大以来,习近平总书记强调必须坚持“以中国式现代化推进中华民族伟大复兴”。党的二十大报告指出:中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。

——摘编自牛先锋《从四个维度深刻把握中国式现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这次讨论的国际背景并简要评价。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述中国共产党如何解决了“中国现代化”大讨论提出的先决条件和方式问题,并进一步概括新中国成立以来对现代化探索的特点。

材料一 ……我们完成了孙先生没有完成的民主革命,并且把这个革命发展为社会主义革命。我们正在完成这个革命。

——毛泽东《纪念孙中山先生(1956年11月12日)》

材料二 毛泽东思想的基本点就是实事求是,就是把马列主义的普遍原理同中国革命的具体实践相结合。……毛泽东同志所以伟大,能把中国革命引导到胜利,归根到底,就是靠这个。马克思、列宁从来没有说过农村包围城市,这个理论在当时世界上还是没有的。但是毛泽东同志根据中国的具体条件指明了革命的具体道路,在军阀割据的时候,在敌人控制薄弱的地区,领导人民建立革命根据地,用农村包围城市,最后夺取了政权。……我们高举毛泽东思想的旗帜,就要在每一时期,处理各种方针政策问题时,都坚持从实际出发。

——邓小平《高举毛泽东思想旗帜,坚持实事求是的原则(1978年9月16日)》

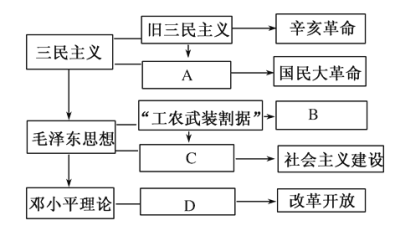

(1)根据所学知识,写出下列知识结构中字母代表的内容。

A________;B________;C________;D________

(2)根据下列材料,简述三大理论间依次“继承”的主要表现。邓小平是怎样依据“实事求是”的原则解决台湾和香港问题的?

(3)20世纪以来的三大理论的发展历程,反映了思想领域发展的基本规律是什么?