元明清三代是中国古代官僚体制改革时期。根据材料并结合所学知识回答问题。材料一(元)世祖既定天下(1272年迁都北京),王鹗献计(科举进士),许衡立法,事未果行。至仁宗延佑(1313年)间,始斟酌旧制而行之,取士以德行为本,试艺以经术为先,士褒然举首应上所求者,皆彬彬辈出矣。天下选合格者三百人赴会试,于内取中选者一百人,蒙古(约100万人)、色目(约200万人)、汉人(约2000多万人)、南人(约5000多万人)分卷考试,各二十五人。材料二明代有一个了不起的贡献,就是官僚体制。中国的官僚体制是一种文明,中国的官僚制度,毛病当然是有,但本身能进行这么高级的运作,使得国家保持这样的姿态,很了不起。

——中国现代国际研究院宿景祥

要把政权的强弱和社会经济的发展的兴衰区分开来。明朝政权衰败的时候,恰恰是社会经济和思想文化大发展、大繁荣的时候。我概括明朝到清朝这个大变革有两句话,叫做明朝在衰败中走向活泼开放,清朝在强盛中走向僵化封闭。

——中国人民大学历史系毛佩琦

(1)根据材料一,说明元代科举的特点。

(2)结合所学知识,说明材料二中明代官僚体制的变化是什么?指出“清朝在强盛中走向僵化封闭”的主导因素。

相似题推荐

【推荐1】中国古代选官制度关注官员的素质,内含治国理政的智慧。阅读下列材料:

材料一察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等官员甄别人才,推荐给朝廷,经考核合格后授予官职……察举制奉行“以德取人”的价值取向,希望实现……为政以德、教民以德,以及由深仁厚泽的君子贤人任官。

——陈荣香、杨月坤《人才选拔应兼顾形式公平与实质公平》

材料二隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

材料三明初开科取士并无南北之分,中期以后有了分地录取的新规定。中央会试首先是南北分卷,后来进一步按南、北、中地域分卷考试,对不同地域考生按比例录取,这在一定程度上解决了人才地域分布不均衡的问题。

——摘编自白钢《中国政治制度史》等

请回答:

(1)材料一中的察举制始行于哪一朝代?其选拔官员的标准是什么?

(2)据材料二概括指出隋唐选官制度的主要特点,并根据所学的知识回答其作用

(3)据材料三,指出明中期以后“开科取士”的新规定及其作用。

(4)选官用人关乎国家的长治久安。据上述材料归纳古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。

材料一 察举是自下而上推选人才的制度,也叫“选举”。汉代察举制度,严格地说是从文帝开始,他下诏要求各郡国“举贤良方正”,并且定下了“对策”(考试)和等第。武帝时“察举制”达到完备,各种规定相继推出。其后,各种科目不断充实,分为常科(岁科)与特科两大类。岁科有孝廉、茂才(秀才)察廉(廉吏)光禄四行:特科又分为常见特科和一般特科。在上述科目中,其中又以“孝廉”一科为最重要。此外还有了统一的选才标准和考试办法。考试是汉代察举制度的重要环节。被举者经考试后,由政府量才录用。

——王申《中国古代的察举制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代“选举”制度的特点。

材料二 根据1832年改革法令,在伦敦和其他新兴城市,新设了40多个新选区。改革法案还保留了选举人的财产资格,规定地主或房主年收入达10磅者、租地经营达50磅者才有选举权。全国选民大约增加了30万,选民比例在全国成年居民中的比例由5%提高到8%。但在这场斗争中担任了绝大部分斗争任务的无产阶级和广大人民群众,依然没有选举权。

——阎照祥(英国政治制度史》

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析英国1832年议会改革的主要原因及其影响。

材料三 近代随着西方选举概念的输入,“选举”逐渐脱离中文传统涵义,转变成与英文"elect"对应的概念。中华民国《临时约法》规定人民享有选举权与被选举权及言论、出版、集会、结社等权利,但是却没有规定如何保障人民享有这些权利和自由。后来的选举法又对选民资格作了性别、年龄、财产等种种条件限制,使妇女、贫苦群众和一部分资产阶级丧失了选举权。

——摘编自刘东、曹均学《对辛亥革命是否使民主共和观念深入人心的几点思考》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析影响民国初期选举的因素。

材料四 1953年《选举法》规定:“凡年满十八周岁之中华人民共和国公民,不分民族和种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,均有选举权和被选举权。

从1953年下半年开始,全国各个地区的民主选举逐步展开。全国进行基层选举的单位共有21.4798万个,进行基层选举地区的人口共为571434511人,全国参加投票选举的选民达2.78亿人,占登记选民总数的85.88%。

——摘编自柳润涛《新中国首次大规模普选始末》

(4)根据材料三、四,指出与民国初年选举相比,新中国首次普选的不同,并结合所学知识说明其对新中国民主法制建设的意义。

材料一

秦汉以后,文官选投制度主要是荐举制。其中,察华、征辟是其主要方式。察举是自下而上的选官方法,即朝廷根据不同的需要设立各种料目,指定有关的官员担任举主,依照规定贡上相应的人才,经制延检定后予以表用成升迁。所以,考试是察举制度的重要环节。考试的内容涵盖了道德品行、文化修养和办事才能等各个方面。征辟是自上而下的选官方法,即皇帝特征和聘召品学皆优之士任高级官员,公府与州部可辟除掉属佐吏。此外,还有其他选官方式,如高级官吏保任其子弟为官的任于制度以及邮选、官学人仕、纳梁买爵等多种形式。

摘编自李俊清《中国传统文官制度及其特点》

材料二

西方各因为了保证行政管理工作不因内国更换而中断,一方面要求文官在政潮起落中严守“中立”立场,就是不介入改争漩涡。相对各政党、各利益集团居“公正”“超然”地位,如规定文官不得参加党派政治活动和捐助政党活动经费。不得参加竞选和兼为议员(若要厕身政界,在他参加竞选活动之前,必先辞去其现任的文官职务)等等:另一方面实行文官职务常任制,规定文官从被录用到退休,非因违法津职不得随意被免职或停职,保证文官的职位、去留、待遇、前程不受学派政治斗争的影响,

摘编自顾新生(近代西方资产阶级的文官制度)

(1)据材料一,概括秦汉时期文官选拔制度的特点,并结合所学知识说明其成因。

(2)据材料一、二,指出与中国秦汉文官制度相比,近代西方文官制度有何不同,并结合所学知识分析近代西方文官制度的意义。

材料 明初政治制度承袭元制。中书省是“百司纲领,总率郡属”,凡事必先“关白”左、右丞相,然后奏闻皇帝。胡惟庸任丞相后擅权挠政,促使朱元璋决心削夺中书大臣的权力。洪武九年,先削去平章政事、参知政事等官名,只保留左、右丞相和左、右丞。洪武十三年正月,朱元璋以“谋反”的罪名杀了胡惟庸。同时,罢中书省,废除丞相相权于吏、户、礼、兵、刑、工六部,使六部直属于皇帝。六部各设尚书一人,左、右侍郎各一人。六部尚书的品秩由原正三品升为正二品。又以兵部和五军都督府分掌兵事,刑部、大理寺、都察院分典刑狱,使其互相牵制,一切兵刑大权也都总揽于皇帝。朱元璋还藉胡惟庸案废置御史大夫。后又改御史台为都察院,专职弹劾百司。都察院下设十三道监察御史,纠察内外官员。监察御史虽职责重大,但不过是七品官。另外,刑部主审讯,大理寺复审亦可驳正,朱元璋还按六部的建制,设立六科给事中,负责稽查各部,驳正章疏违误。

——摘编自漆侠《中国改革史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出朱元璋改革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析朱元璋改革的影响。

材料:不管叫什么名称,中国的制度确实和欧洲人所知道的任何制度不一样。……整个国家只有一个封建主,即皇帝统治,而由一个极其庞大的机构掌握管理;这个机构就是从“文士贵族”中任用的非世袭的文官系统,或官僚系统,或官吏阶层……很多家族可以上升到“文士贵族”的地位而重又衰落下去……

——李约瑟《现代中国的古代传统》

请回答:

(1)假如你是秦始皇统治时期的一名中央政府官员,当时你能够耳闻目睹秦始皇为建立专制主义中央集权制度采取的措施有哪些?

(2)决定对外战争是国家政治生活的主要内容之一。假如中国唐朝时对高丽用兵,其运作程序如何?这种体制有何作用?

(3)假如你有幸穿越历史时空,对明太祖做一个加强皇权的访谈,你认为明太祖会谈到他的哪些措施?

(4)如图机构是谁设置的?体现了明清时期的什么时代特征?

材料一:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

——《中国历代政治得失》

材料二;以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不何待!

——摘自《贞观政要·政体》

材料三:自古……并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《明会典》卷二《皇明祖训》

材料四:机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨者(军机大臣)亦只供述缮撰,而不能稍有赞画于其间也

——《清史稿·军机大臣年序表》

材料五:“光荣革命”以后,国王经常召集重要大臣一起开会,以征求他们对一些政治问题的意见。当时,因为这种会议在一个小房间中举行,所以人们就称这个会议为内阁会议,不过,在1714年以前,内阁还不是一个法定的组织,它只是少数主要大臣参加的会议。此后国王也没否决过内阁的决议。于是有的重要大臣就出来主持内阁会议,并把内阁的意见集中起来向国王汇报,这样,他的位置就日益突出,慢慢成为后来人们所称的首相。内阁制就这样逐渐形成并完善起来。

——《世界史资料丛刊》

(1)结合所学知识,用史实说明材料一中秦朝政治制度的“大变动”指秦朝创建了何种制度?具体包含什么内容?

(2)结合史实,说明唐朝政治制度的“大变动”在选官制度上的体现?带来了什么影响?

(3)据材料二、三分析,唐太宗与明太祖在丞相作用的看法上有何不同?概括其主要做法?

(4)综合材料二、三、四你能看出古代中国政治发展的什么趋势?

(5)根据材料五并结合所学习知识,概要说明明朝内阁与英国内阁制的区别。

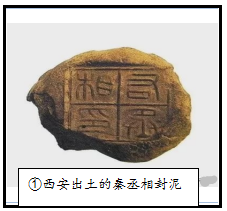

材料一:

②……今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

──《明会典》

(1)材料一中①②分别属于哪种类型的史料?根据材料②结合所学,指出明朝中枢机构发生了什么变化?

材料二:……哥伦布的发现新大陆,事在公元1493年。上距郑和的航行南洋,凡八十八年。从此以后,西洋人接踵东航,南洋的形势就一变了。所以明代和南洋的交通,要算是南洋诸国,对于我畏威怀德最后的历史。

──吕思勉《中国大历史》

(2)根据材料二结合所学知识,指出“哥伦布的发现新大陆”对明朝后期社会经济的发展产生了什么影响?列举“西洋人接踵东航”到中国沿海活动的两个突出事例。

材料一 洪武十三年(1380年)朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀了胡惟庸,取消中书省,废除丞相等官。朱元璋的权力大大加强了,但政务也随之繁多起来。洪武十五年(1382年)朱元璋仿宋朝设殿阁大学士的办法,设置了华盖殿、文华殿、武英殿、文渊阁、东阁大学士,由品级比较低的编修、检讨、讲读等官来充任,帮助朱元璋阅读奏章,起草处理文书,这是明代内阁的肇端。宣宗时期,批准内阁在奏章上以条旨陈述已见,称为“票拟”制度,又授予宦官机构司礼监“批朱”。票拟之法可补救君主不愿面见阁臣之弊。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二1714年安妮女王去世,按照《王位继承法》,汉诺威选帝侯乔治一世登上了英国王位。乔治一世不会英语,又不熟悉英国的政风民情。他就放手让英国大臣代他去料理国事,自己什么也不管。1727年他的儿子乔治二世继承王位,他和父亲一样对英国事务不感兴趣。连续两个外国国王给英国的君主立宪制带来了发展的良机,内阁制由此得以成形。从国王的方面说,他发现必须接受设会多数派的统治,否则“国王陛下政府“便会麻烦不断。为此,他必须任命议会多数派领袖出任政府首脑,而不管从感情上说他是否喜欢这个人。如此,议会责任制政府产生了。

——摘编自钱乘旦、许洁明著《英国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代内阁职权的变化及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国内阁制的特点及其与期代内阁的不同。

材料一终朱棣争政的永乐时期22年,内阁学士的品秩仍然是不高的,一直都不过是正五品的官阶,他们经常能参与对重大政务的研讨,也可以在御前进行更高层次的审议,以供皇帝参考。据统计,明代曾任内阁大学士的共有161人,其中经殿试中进士的有157人,这157人中又有131人经输林院入阁。在当时,能否被选择入阔和能看受到宠信重用,又在于是否能忠沈地维护皇权和恭顺迎舍。故此,碌碌充位、但求持盈保泰的多,勇于任事的少。

—摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

材料二由于乔治一世和乔治二世不出常内阁会议,1721年,才华出众的财政大臣辉格党人罗伯特.沃波尔被选出来主持内阁会议,成为内阁领袖,英国这时有了第一位首相。沃波尔主持内阁共21年。1742年,下院不再拥护他,他立即辞职,他的内阁全体成员也同时辞职。1784年托利党人威廉·皮特内阁同也遭议会多数反对,但他并不辞职,却解散了议会,宣布重新大选,又开创了一个惯例。

—摘编自王小曼(论英国的责任内剑制》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述明代内阁与近代英国内阁的相似之处。

(2)根据材料一二并结合所学知识,指出明代内阁与近代英国内阁权力的不同,并说明英国内阁的“惯例”。