阅读下列材料,回答问题:

材料一:中国古代传统思想中,有着众多的学派,儒、墨、道、法是其中最著名的四大学派。自古至今,四大学派一直受到人们的重视。

材料二:天子受命于天,天下受命于天子……王者承天意以从事,与天同者,大治,与天异者,大乱。

(1)四大学派的代表人物分别是谁?在秦始皇统一中国的过程中,法家学派发挥了重要作用。为什么?

(2)材料二体现了董仲舒的什么思想?他提出该思想的目的是什么?应如何认识?

(3)“百家争鸣”局面出现的最根本的原因是什么?它的出现有何历史意义?

相似题推荐

材料一 在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

材料二 (春秋战国时期)鲁国尚儒学,是儒学文化的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚国道家与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术……但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——卢云《汉晋文化地理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出先秦儒家民本思想的主要内涵及其理想的政治。

(2)根据材料二,概括春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点。结合所学知识,指出这一现象对中国古代学术发展的影响。

材料一 春秋末到战国时期,下层平民中大量受过教育的“士”,或进入诸侯大夫的机构,或独立于社会,形成一个不拥有政治权力却拥有文化权力的知识人阶层,从孔子起到秦代干政的韩非、李斯是一类,自庄子起到秦末的鸡冠子(注:道家代表,终身不仕)又是一类,如果说春秋早期和中期,这批文化知识的拥有者大多还只能做卿大夫的家臣,像孔子的弟子,那么,战国时期则相当多的“士”就十分风光……常常可以与权力分庭抗礼,于是“思想”便出现了独立的发展空间。

——(葛兆光《中国思想史》)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时的“士”如何处理与社会政治活动的关系。说明当时“士”的“思想”出现“独立的发展空间”有何有利条件。

材料二 北宋士大夫表现出一种崭新的精神面貌。从建国初赵普的屡次谏言,到中期的庆历新政、王安石变法,无不反映出宋代士人为维护封建政权而做出的最大努力,范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,在当时士人中间并不是个别现象,这同前代士人逃隐山林的做法形成了鲜明的对比。宋代科举制的完善,给普通士人入仕打开了方便之门。全国各地不论是京畿,还是闽、蜀、两广等偏远地区,到处都是读书应举之人。士人挑灯夜读,为求取功名奔波于漫漫求仕途中。由于科举朝着重策论、轻诗赋,重能力、轻浮文的方向发展,这就要求士人具有以文章为工具,利用经术解决现实问题的能力,使士人改变了以往的治学方法和思维方式,形成了士人独具特色的文化风格。

——摘编自宋馥香《略论北宋士风及其对当时社会的影响》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北宋士风的主要特征,并分析其原因。

材料三 (李贽)的学说破坏性强而建设性弱。他没有创造一种思想体系去代替正统的教条,原因不在于他缺乏决心和能力,而在于当时的社会不具备接受改造的条件。

——黄仁宇《万历十五年》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明李贽的学说“破坏性强”的表现及“当时社会不具备接受改造的条件”。

材料一 随着国、野界限的消失和出身限制的解除,原先掌握在少数世袭贵族手中的学术逐渐在广大的士阶层中传播开来,加之礼制正在无挽可回地崩解之中,怎样面对这种形势并在与对手逐鹿中争胜,这己是各国统治者和不同社会集团的人都必须认真思考并严肃回答的问题。于是,学术在从王官手中下传到民间的同时,也山一源而多派,从而形成“百家争鸣”的繁荣局面。

——摘结自白寿彝主编《中国通史》第三上古时代(上)

材料二 在汉初特定的社会条件下,统治者的无为而治,促使农民生活比校安定,社会生产较易恢复,也使封建统治秩序渐渐巩固。但是到了文、景时期,无为而治又产生了新的问题:王国势力凌驾朝廷,商人豪强日甚一日地兼并农民,匈奴对汉无止境地谩侮侵掠。贾谊大声疾呼,提出了变无为为有为的要求,他在《治安策》里说:“夫俗至大不敬也,至亡等也,至冒上也,进计犹曰'毋(无)为”,可为长大息者此也,

一一摘编自翦伯赞主编《中国史纲要》(上册)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百家争鸣”局面形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出贾谊提出“有为”要求所表现出的政治诉求。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明影响思想文化演变的主要因素

材料一:【家风与国风】家风文化深深根植于中华民族优秀文化的沃土之中,彰显着国风与国魂。“仁者,人也,亲亲为大”

﹣﹣《中庸》第二十章

(1)“仁”的思想是我国古代哪位思想家首先提出的?根据材料一,分析它有利于形成怎样的家风文化?

材料二:【家风与党风】不管是在盒戈铁马的战争岁月,还是奋力实现中华民族伟大复兴的今天,共产党人始终引领着中国人民前进的脚步。

1921年远在苏联共产国际远东书记处工作的张太雷在家书中写道“没有国家民族的昌盛,就不可能有家庭和个人的幸福。”在张太雷牺牲后,他的女儿正是怀揣这封家书,一路追随父亲的脚步,走上了革命的道路。

(2)概括说明以毛泽东和邓小平为代表的中国共产党人是如何引领中国人民前进的脚步的?

材料三:【家风与民风】家风文化反映着时代变迁和社会进步,与城市文化发展一脉相传。

梁启超创造了20世纪20年代中国家庭教育的新模式,他提出一整套系统的教育理论,培养孩子树立国家思想,树立自尊、自由、自治、讲权利、讲义务等新的思想道德观念。以博大的父爱给予孩子们细致入微的关爱与指导,使膝下9位子女成为不同领域的专家,创造了“一门三院士”的佳话。

有人曾问梁思礼先生:你从父亲那儿继承下来的最宝贵的东西是什么?他回答得很肯定:“爱国。父亲生前曾说过,‘人必真有爱国心,然后可以用大事。’这一句话,支撑了我一生的追求。”梁思礼还曾说过,梁启超对他的最大影响就是爱国主义思想和忧国忧民。抗战期间,梁思礼虽然生活在天津的外国租界里,但是国难当头的气氛,仍然给少年梁思礼很深的印象。他曾说:正是因为受的家庭教育,学校教育,使我牢固地树立了国家必须强盛的观念,这百余年来我们受到的欺负使我感到我们一定要变成一个强盛的国家。

梁思礼(1924.8.24﹣2016.4.14),梁启超的第五子。火箭系统控制专家,中国导弹控制系统研制创始人之一。1945年获美国普渡大学学士学位; 1947年获辛辛那提大学硕士学位; 1949年获辛辛那提大学博士学位;1950任邮电部电信技术研究所技术员;1993年当选为中国科学院院士。

(3)结合所学知识,指出“梁启超创造了20世纪20年代中国家庭教育的新模式”的时代背景

(4)结合张太雷女儿和梁思礼先生的成长经历,谈谈家风文化对于一个人人生道路选择的影响。

材料 子日:“为政以德,譬如知北版,居其所而众星共之。”

——《论语》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。…臣愚以为请不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书・董仲舒传》

材料三 理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一、二,分别概括孔子与董仲舒的主张,结合所学知识指出这些主张在当时的境遇并分析其主要原因。

(2)根据材料三,概括宋代理学对儒学的继承与发展。

(3)根据以上材料并结合所学知识,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。……子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

——《论语》

材料二 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

——《韩非子》

材料三 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移意,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料四 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。……被服儒雅,行若狗彘。……

——李贽《藏书》

请回答:

(1)依据材料一、二指出其政治主张各是什么?两种主张在目的上有何相似之处?

(2)依据材料三、四指出朱熹和李贽的观点有何不同?

材料一 春秋战国时代,儒家认为“士志于道”,道、墨、法、阴阳“纷纷则已言道矣,……皆自以为至极,而思以其道易天下者也”。各家之士对“道”的理解、阐释不尽相同 ,且多争鸣,但理论目标却基本一致。

——冯天瑜《中华文化史》

材料二 自宋初开始,众多儒家学者致力于儒学经典的重新诠释。他们在排斥佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度,就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以“理”为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学。

——王家范、张耕华《大学中国史》

(1)列举战国时期儒墨法道的代表人物并指出他们“理论目标”的一致之处。

(2)结合材料二及所学知识,分析宋代儒家学者重新解释儒学经典的现实社会意图,并指出“理”的内涵及主要获取路径。

材料一 “申不害言术,而公孙鞅为法。术者,因任而授官,衢名而贵实法者,宽令著于官府,刑罚必于民心”。“万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其成势也。”“以道为常,以法为本。”

——《韩非子》

材料二 “百家争鸣”这个词很适合表现春秋战国时期思想主张的多元性以及彼此之间的不同。分歧和冲突。如儒、道对立早就为大家所熟知,司马迁“道不同不相为谋”就是针对这两个学派而概括的;墨家从一开始就是儒家的对立物,其十大主张每一个几乎都是直接针对着儒家的,而孟子和荀子也都把墨家看作是一个重要的论敌;至于韩非为代表的法家,对于各家都有尖锐的批评,其极致处,则要君主完全以法为教,扫除异已。”……但在彼此的冲突和批评中,不同思想之间的融合也就不可避免地发生了。……这种分化趋势和统一趋势并存的局面在战国后期表现得越加明显。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史(第一一卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举两名法家的代表人物,并指出其所代言的阶级。

(2)根据材料二,归纳春秋战国时期“百家争鸣”局面所呈现的显著特征,结合所学知识,从思想文化的角度阐述这一局面形成的重要历史意义。

材料一:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——老子《道德经》

材料二:“世异则事异”“事异则备变”“废先王之教”“以法为教”。

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主、千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”。

——《韩非子》

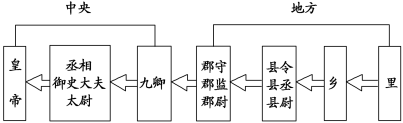

材料三:下图是秦朝建立的中央集权制度示意图,根据图示回答问题。

材料四:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

(1)根据材料一、二,概括史料反映的两派治国主张?

(2)依据材料三图示,概括秦朝中央集权制度中权力的集中方向。

(3)概括材料四中反映的秦朝措施?再举两例相同类型措施。

材料一 汉代民族国家形成过程中亟需象征性领袖的现实,使“天”与“君主”凸显了他们的绝对地位。知识阶层一方面在民族、国家成型过程中不得不凸显君主的象征作用,一方面又恐惧再度出现秦代君主专制权力无限扩张,凌驾于一切之上的局面。于是,董仲舒再三提醒君主在利益之上还有正义,在力量之上还有良心,在权力之上还有“天”在临鉴,其实就是在权力已经无限的君主之上再安放一个权利更加无限的“天”。这样,知识阶层就能够又一次代天立言,拥有一些与政治抗衡、对君主制约的权利。

——摘自葛兆光《中国思想史》

材料二 包括儒家思想在内的中国传统思想文化中的优秀成分,对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断,对形成和维护中国团结统一的政治局面,对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,对激励中华儿女维护民族独立、反抗外来侵略,对推动中国社会发展进步、促进中国社会利益和社会关系平衡,都发挥了十分重要的作用。

——习近平《在国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》(2014年9月)

(1)根据材料一,概括汉代儒学的积极作用,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当前弘扬儒学精髓的意义。

材料一 教育思想的创新

某中学历史研究性学习小组通过网络搜集到了下面的图片,并做了注解。

| 《孔子讲学图》 孔子盘坐于台席,弟子跪围于四周。众弟子年龄悬殊,衣着各异。 |

(1)据材料一中的图片注解,概括指出孔子教育的特点。

材料二 治国理念的发展在董仲舒看来,……天具有仁义礼智信,……天地有上下之别,人间有尊卑之别。君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,这是合于天道的伦理范畴。

——《中国哲学与文化》

(2)据材料二总结董仲舒的思想主张,并结合所学知识分别说明朱熹、李贽是如何对待这一思想的?

材料三 义利观念的进步

“君子喻(看重)于义,小人喻于利。”

——孔子

“正其谊(义),则利自在;……专去计较利,未必有利。”

——朱熹

徽商大多习儒出身,他们读书明理,能“审时度势,察低昂,精筹算……利必倍。”……徽商鲍雯,“惟以至诚待人,人亦不君欺,久之,渐至盈余”……明、清两代,徽州之所以建有那么多书院、祠堂、牌坊和其它公益事业,这正是徽商在“明道正谊”的思想影响下,毫不吝惜捐助的结果。

——汪银辉《朱熹理学在徽州的流传与影响》

(3)据材料三,孔子与朱熹的义利观有何不同?分析后者对古代徽商的影响。

【推荐3】儒家思想是中国古代的正统思想,这一思想体系不断发展,在中国历史上有着重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 有学者认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化。

——《中华文化史》

材料二 大一统的封建帝国需要这样一种宗教:用统一的神权来神化君权,用祖先崇拜来巩固宗法等级制度,用“天定”的禁欲主义的清规戒律来束缚民众,用教主崇拜来管制思想。……帝王选中儒家,经历上千年的时间,经历两次改造,儒家变为儒教,孔子抬高为被崇拜的偶像。

——任继愈《儒家与儒教》

材料三 程朱坚认一草一木皆有理……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。其说乃不免以物为外在,析心与理为二。阳明认为其结果是心必将丧失其方向与动力。阳明说,如其理外在于心,则亲没之后,吾心即无孝之理及孝亲之心。

——陈荣捷《中国哲学文献选编》

材料四 船山(王夫之)视宇宙为一生生不息之历程。在这个历程里,气之阴与阳不断地融合,如是,气与理俱日新不已。这种哲学适用于政府与历史上,导致了反传统而大胆的结论。理既只是存现于具体事物与制度之中,那么宋明新儒家所制定为历史与社会之典范之“天理”,就根本不存在了。

——陈荣捷《中国哲学文献选编》

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识,列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”和“专制主义”的表现。(各举一例)

(2)根据材料二结合所学知识,指出从儒家思想到“儒教”的两次改造各是什么。试分析改造的历史影响。

(3)根据材料三结合所学知识比较两派思想家的观点有何不同?

(4)根据材料四指出王夫之反对理学的依据是什么?请以其同时代的一位思想家的观点为材料二中“导致了反传统而大胆的结论”提供一则佐证。