阅读材料,完成下列要求。

材料一 故唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。会议时,中书门下两省长官及侍郎皆出席。……政府的最高机构,则在政事堂。凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书、门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书、门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。……在唐代,也并无皇帝绝不该不经中书、门下而径自颁下诏书之规定,事实上,唐代也确有不经中书、门下而皇帝随便下命令的。这是中国传统政治制度下一种通融性。因此中国皇帝不致如英国皇帝般被逼上断头台。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》第43、44页(有改动)

材料二 英国光荣革命后,内阁会议由英王主持,全部行政权是由国王及其任命的政府大臣来掌握的,这些大臣完全对国王负责。1701年议会通过法案,规定:凡是国王的诏令必须由同意这一诏令的政府大臣签署才能生效。1717年之后,英王不再主持并逐渐不参加内阁会议,开始形成由下院多数党领袖任首相、主持内阁会议的惯例。1721年沃尔波尔成为英国第一任内阁首相(英国的责任制内阁开始逐渐形成)。

——摘自潘润涵《简明世界近代史》(括号内文字系添加)

(1)根据材料一并结合所学知识概括唐代政治制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识分析比较唐代政事堂和近代英国责任制内阁制度的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对民主制度的形成与发展的认识。

相似题推荐

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性;三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相权力削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

材料二吴晗先生所言,“这种把一切权力都揽在皇帝个人手中的高度集权状况,是在明朝以前从没有过的,所以封建专制主义经过一千几百年的发展,到了朱元璋的时候,形成了一个历史上从来没有过的高度中央集权的政治系统”。

——材料一、二均摘编自《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(1)根据材料一分析,唐代的宰相制度对唐朝君主专制制度的发展有何意义?

(2)根据材料二和所学知识说明,明代是怎样实现皇帝“高度集权”的?

(3)材料一到材料二的中枢权力的演变反映出什么本质问题?

材料

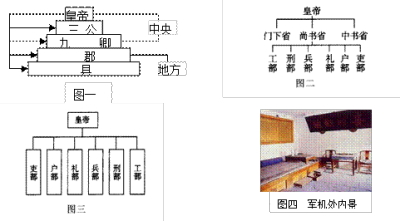

(1)图一反映了中国古代的什么政治制度?它创立于什么朝代?

(2)图二政治制度的实施是在哪个朝代?它具体称为什么制度?

(3)图三、四分别是中国古代什么朝代的什么举措?

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一

御史大夫……掌副丞相。有两丞,秩千石。一曰中丞,在殿中兰台,掌图籍秘书,外督部刺史,内领侍御史员十五人,受公卿奏事,举劾按章。

“监御史……掌监郡。汉省,丞相遣史分刺州,不常置。武帝元封五年初置部刺史,掌奉诏条察州,秩六百石,员十三人。”

——《汉书·百官表》

材料二

每州设刺史一人,由皇帝直接任免。汉武帝颁发六条诏书规定了刺史的职责。六条诏书的内容有:“一条,强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡;二条,二千石不奉诏书遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸;……六条,二千石连公下比,阿附豪强,通行货赂,割损正令也。

——陈长琦《汉代刺史制度的演变及特点》

材料三

门下省是中央中枢决策机构之一,处于枢纽地位,主掌出纳帝命,审议、驳正中书省之奏议表章。凡中书省草拟的诏令要先送门下省审议,门下省如果认为不妥,可退还中书省重拟……此外,尚书省等各官署送呈的奏章,也由门下省先行审议驳正,门下省将 审核意见提供给皇帝参考。

——赵士祥《论隋唐“三省六部制”》

(1)据材料一,概括御史大夫的职权。指出汉代监察制度的特点。

(2)据材料一、二和所学知识,分析汉代监察制度的积极作用。如何理解材料三中的门下省“处于枢纽地位”?

(3)有同学认为,中国古代的三省六部制与美国的三权分立制度类似。综合上述材料并结合所学知识加以评析。

【推荐1】阅读下列材料:材料一19世纪初,在英国的政治舞台上,托利党独揽大权,土地贵族实行只有利于他们的政策,使广大人民,包括工业资产阶级在内,都处于无权地位。......在此期间,西班牙发生的革命(1820年)、希腊革命(1821年)和比利时发生的革命(1830年),都在英国国内引起广泛的同情。特别是1830年法国七月革命,在整个欧洲产生了强烈反响,有力地推动了英国国内的改革运动。......惠灵顿公爵倒台后,国王乔治四世任命主张改革的辉格党领导人格雷勋爵组阁。格雷一面派军队镇压工人的罢工和农村的骚动,一面向议会提出改革方案,以缓和国内的强烈不满情绪。

——吴于廑、齐世荣《世界史•近代史编下卷》

材料二直到19世纪30年代,德国才真正踏上工业革命的道路。......普法战争后,国家实现了最后统一。......到70年代末,德国工业革命终于宣告完成。......启蒙运动是欧洲文化史上光辉灿烂的一页,它在理论上为欧美和其他地方的革命和改革做了准备。......普鲁士的统治集团在1848年革命的震撼下,感到有必要在政治上作一些调整,......国王在1848年和1850年前后颁布两部宪法,成立两院制议会,上院议员由国王任命,下院议员通过选举产生。

——吴于廑、齐世荣《世界史•近代史编下卷》

材料三

第二条帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律。

第十一条联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。

第十二条联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第十五条联邦议会的主席职务及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相。

第二十条帝国议会由秘密投票的普遍和直接选举产生。

——蒋相泽《世界通史资料选辑•近代部分下册》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识概括英国1832年议会改革的背景。

(2)根据材料二,概括1871年德意志帝国宪法出台的背景。

(3)分析材料三,归纳1871年德意志帝国宪法的特点及意义。根据上述材料概括西方代议制民主的核心内容。

材料一 早在11世纪的诺曼王朝时代,英国国王为了加强封建统治,设立了御前会议的组织,供其咨询,并协助办理一切立法、司法和行政事务。此组织又称“诺政院”,这是英国最早的中央政府机构。到亨利六世(1422—1461年、1470—1471年在位)时代,由于御前会议人员过多,不能经常集会,于是从其中分出一部分,这就是枢密院。在查理一世(1625—1649年在位)时,枢密院又设立若干常设委员会及临时委员会,分管各项事务。其中,以专管外交的常设委员会权力最大,而且最受国王信任。后来,这个委员会对于国家大事,几乎无所不问。国王和这个委员会的少数亲信枢密顾问官,经常聚在一间房子内秘密讨论国家的内政外交,由此产生“内阁”。1714年,乔治一世(1660—1727)不能出席枢密院会议。这种情况的出现,使得内阁会议由一位大臣主持,因而出现了首相的职务。这种情况便被利用来造成一个新的、重要的宪法上的先例,并仿佛已经成为一条规律,即枢密院开会时应当没有国王参加而有自己特定的主席首相。当然,根本原因还是在于资产阶级的逐渐强大,要求在政治上获得统治权。首相的出现,把枢密院从国王的一个咨议机关变成了不依赖于国王的各部大臣的内阁,即责任制内阁。首相从本党议员中提出阁员名单,请国王任命。大臣分阁员大臣和非阁员大臣。参加内阁的阁员大臣只是政府中的部分大臣,阁员人数由首相确定,组成人数经常变动。

——摘编自黎传综《英国内阁的由来及首相的产生》

材料二 回顾英国从崛起到衰落的历程,我们不难看出,英国从一个岛国变成欧洲强国,最终成为世界霸主,凭借的是它所创造出来的一种新的制度文明,而这种文明一直引领着人类进步的潮流,吸引着世界各国争相效仿。研究英国的崛起,不能忽视其文化的保守性,但也不能不看到其文化的创新性。……英国文化保守中蕴含着创新,创新中体现着保守,它是一种兼容并蓄的综合性文化。正如马克思所指出的,18世纪综合了过去历史上一直是零散地、偶然地出现的成果,并且揭示了它们的必然性和它们的内部联系。我们研究英国的崛起,正是要研究导致其崛起的各种因素,并且揭示它们的必然性和它们的内部联系。

——唐晋主编《大国崛起》

(1)根据材料一、概述英国责任制内阁产生的历程。(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“制度文明和文化创新”对英国乃至世界文明发展的认识。(要求:观点明确,持理有据,论证充分,表达清晰)

材料一 秦朝统一多民族国家的形成,以皇权为中心的中央集权制度建立起来……最终皇权不断强化,中央集权逐渐得到巩固。到明清时期君主专制中央集权的政治制度发展到顶峰。

(1)依据材料一及所学知识列举中国古代加强君主专制中央集权的五项制度。

材料二 一位英国的宪法权威人士曾说:“上下两院如果做出决定,就是把女王本人的死刑判决书送到她面前,她也不得不签字。”

材料三 2012年,86岁的英国女王已经登基60年了。她是英国的国家元首,先后有11位首相得到她的任命。这些首相来自不同的政党,政治观点不同。尽管其中有些人她不一定认同,但只要他是议会多数党的领袖,她都会授予组阁权。她曾经对英国人民说:“我无法领导你们作战,我不能赋予你们法律或司法判决,但我可以做其他一些事情。”她从不公开发表自己的观点,有人认为这正是她得以保持英国王室地位的主要原因之一。

材料四 从1877年到1897年,内阁占用议会会议的时间平均达到会议全部时间的84.5%,因此,议员个人很少有提出议案的机会。内阁几乎垄断了全部的立法提案权,而下院只是“充当内阁登记机关”而已。……内阁还逐渐掌控了议会的财政权……伴随着政党组织的日益完善,首相和内阁作为多数党的党魁和领导核心,对议会下院的控制大为加强。

——摘自人民版历史

(2)依据材料二、三、四,并结合所学知识,概括英国资产阶级君主立宪制的特点。