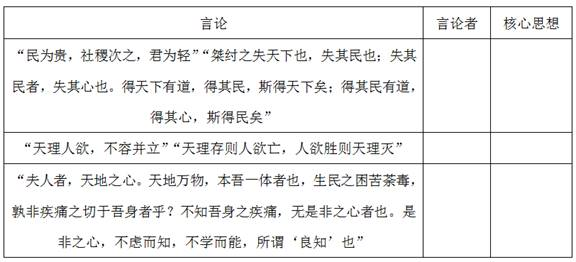

(1)根据下面的儒学言论,指出相关言论者,并概括其核心思想。

董仲舒说:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

(2)依据上述材料和所学知识,指出儒家思想学说在汉代取得独尊地位的主要原因。

黄宗羲说:“凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然……敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然……然则,为天下之大害者,君而已矣!”

(3)以上材料反映了黄宗羲的思想具有怎样的时代特点?概括指出这种思想特点形成的原因。

相似题推荐

材料一 人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。

——孟轲《孟子·告子上》

材料二 若夫目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也……是性人为之所生,其不同之征也。……故圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而利法度。

——荀况《荀子·性恶》

请回答:

(1)根据材料一、二,分别概括孟子、荀子在人性观问题上的主张。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,为扩展人的善性,他们分别提出了怎样的解决途径?

材料三 北宋大学问家、理学的奠基人之一张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

材料四 南宋朱熹是继孔孟之后的儒学集大成者,曾言“万物皆有理”,“理便是仁义礼智”,是人必须遵循的道德准则;当人的私欲与准则发生冲突时,应“存天理,灭人欲”。

材料五 明末李贽对理学大加鞭挞,他讽刺理学家“阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘”;他认为人皆有私’“穿衣吃饭,即是人伦物理”,追求物欲享受乃是“秉赋之自然”,每个人都可以顺其“自然之性”。

请回答:

(3)结合所学知识指出理学是怎样形成的?据材料四分析理学成为科举考试重要内容的原因。

(4)据材料五,概括李贽对理学批判的主要思想观点。

(5)据材料三、四、五分析理学的影响。

材料一 “其为人也孝弟,而好犯上者,鲜类:不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”

——《论语》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从类。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 朱熹生活的南宋时代,统治阶级生活奢侈无度,官员以“受贿为生,往往致富”,朝野上下普遍信奉佛教禅宗。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。朱熹区分了“欲”和“人欲”,以为“饮食者,天理也:要求美味,人欲也”。他认可“饥而欲食”“渴而欲饮”的正常的“欲”,他要灭的是“物欲”或“嗜欲”。朱熹还根据当时国家和朝野的现实状况提出了“格物致知”和“正心诚意”之说。

——摘编自洪映董《另一种声音—对禾熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

(1)根据材料一、二,概括孔子与董仲舒的思想核心,结合所学知识指出这两种主张在当时的境遇并分析其主要原因。

(2)综合以上材料,说明儒家思想能长期居于中国传统文化主流地位的原因。

材料一 孔子和孟子活在纷乱的春秋战国时代,他们想通过个人道德修养来恢复秩序和社会和谐,这一点与佛教和耆那教的起源背景颇为相似。

——罗兹·墨菲《亚洲史》

材料二 朱熹生活的南宋时代,统治阶级生活奢侈无度,官员以“受贿为生,往往致富”,朝野上下普遍信奉佛教禅宗。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。朱熹区分了“欲”和“人欲”,以为“饮食者,天理也;要求美味,人欲也”。他认可“饥而欲食”“渴而欲饮”的正常的“欲”,他要灭的是“物欲”或“嗜欲”。朱熹还根据当时国家和朝野的现实状况提出了“格物致知”和“正心诚意”之说。

——摘编自洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料三 从南宋晚期至明朝中期,朱熹的理学始终稳居官方钦定的正统思想地位,科举取士都以朱熹的经注作为标准答案,朱子学唯我独尊。„„物及必反,于是乎有陈献章、王守仁出来,另辟蹊径,对朱熹学说表示怀疑,希望把人们的思想从圣贤的经书中解放出来。他(王守仁)强调“以吾心之是非为是非”,而不必以孔子之是非为是非,也不必以朱子之是非为是非。

——樊树志《国史十六讲》

请回答:

(1)依据材料一结合所学,指出孔子在个人道德修养方面的主要主张。

(2)根据材料二,分析理学思想的进步之处。

(3)依据材料三结合所学,指出王守仁为“把人们的思想从圣贤的经书中解放出来”而提出了哪些主张?并分析他的这些主张相对朱熹理学而言的进步性。

(4)综合上述材料,你认为儒家思想为中华民族注入了哪些优秀的品质?

【推荐1】阅读下列材料:

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋.不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣”。“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

一一张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

一一《汉书.董仲舒传》

材料三 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

一一朱熹《行宫便殿奏札》

材料四 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

一一李贽《藏书卷》

请回答:

(1)材料一、材料二反映了中国古代思想界怎样的发展趋势 ?为什么?

(2)据材料三指出朱熹对儒家思想的态度并分析其本质目的。

(3)据材料四指出李贽对儒家思想的态度与朱熹有何不同 ?反映了怎样的时代特征?

材料一 君君、臣臣、父父、子子

——《论语》

材料二 君有过则谏,反复之而不听,则去。……君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

——《孟子》

材料三 唯天子受命干天,天下受命于天子……君为臣纲。

——《春秋繁露》

材料四 天理,只是仁义礼智之总名,仁义礼智便是天理之件数。……天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭

——《朱子语类》

(1)据材料一、二,指出孔子和孟子对君臣关系的主张。

(2)材料三、四分别是怎样“修改和润色”儒家学说中君臣关系的?

(3)结合所学知识,分别指出先秦、西汉、南宋以后儒学地位发生的主要变化。综合上述材料并结合所学知识,概括其变化的主要原因。

材料一 与春秋战国时期奴隶社会向封建社会过渡时众多伟大思想家各抒己见不同的是,秦朝的文化氛围是相当紧张的。嬴政在灭六国后,他面临的问题是如何稳定他开创的基业,以图长治久安。作为最高统治者,他很务实地强化了法家思想的统治地位,而大力压制其他学派「焚书坑儒”终结了几百年来“百家争鸣”的盛况。从此,中国古代进入了一个不仅仅是政治上专制,还有文化上也随之专制的新时代。

——摘编自张岂之主编《中国思想史》

材料二 西汉武帝时,国力已经达到最强盛时期,这仿佛应和了汉武帝的雄才伟略。汉初时,稻光养晦而一味隐忍的无为思想已不合时宜,一系列社会问题的解决与否关系着大汉王朝社稷的安危。在如此敏感的时期,政治嗅觉异常敏锐的大儒生董仲舒富有智慧地对儒学进行改造,他的一系列思想主张可谓条条切合汉武帝的心意,以致于汉武帝一辈子都对董仲舒信任有加,将董仲舒奉为政治知己。这样,儒学独尊就水到渠成了。

——摘编自汤一介等《中国儒学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国至秦朝时期文化发展政策的变化,并分析其变化原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述西汉的文化政策改变的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,说明中国古代文化政策变化反映的历史发展趋势。

材料一 黄宗羲认为封建君主的“一家之法”并非“天下之法”,而“天下之法”应“藏天下于天下者也”。天下之人完全可据“天下之法”而评论天下大事,作为知识分子集中的学校,更是义不容辞。黄宗羲一边大声疾呼“天子之所是未必是,天子之所非未必非”,一边又郑重地提出天子、郡县官等都要定期到学校,“入弟子列”恭听由学校所代表的“民意”。在一定意义上,将各级政府置于某种范围的“民间”舆论监督之下。由此,黄宗羲进而申言“贵不在朝廷、贱不在草莽”,政府应鼓励“四方上书言利弊”。这样,言路广开,“民意”上达,自由评议受到重视,国事民情统为一体,政通人和就相辅相成了。“公其非是于学校”,为进步思潮之勃兴亮出了鲜明的旗帜。

——摘编自罗华庆《略谈黄宗羲“公其非是于学校”的思想》

材料二 孟德斯鸠明确指出,只有人民才可以制定法律,封建君主言出即法“是一种恶劣的立法方法”。立法权由人民集体享有,这在大国是不可能的,在小国也有许多不便。他同时认为人民是根本不适合于讨论事情的,人民必须选举自己的代表组成议会-立法机关,立法工作才能完成。孟德斯鸠认为不应该广泛地从全体人民中选举立法机关的成员,而应在每一个主要地域由居民选举代表一人。“人民对自己城市的需要比对其他城市的需要了解得更清楚;对邻居的才能比对其他同胞的才能判断起来要正确得多。”孟德斯鸠认识到,已接受选民一般意志的代表在立法期间不必每件事情都要再接受其选民的特别指示。若事事征求选民的意见要以无限的拖延为代价,结果得不偿失。

——摘编自李建华、周建民《法的精神与法的规则-孟德斯鸠立法思想初探》

(1)根据材料一、二,归纳黄宗羲和孟德斯鸠限制君权思想的不同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出18~19世纪黄宗羲和孟德斯鸠限制君权思想在中国和西方的遭遇,并分析造成黄宗羲相关思想这一遭遇的原因。

材料一 守旧而又维新、复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的封建大一统宗法社会之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被奉上独尊地位的原因。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 朱熹用理学思想重新注释“四书”,引导读书人。他还编著《小学集注》,教育青少年遵循“三纲五常”。

材料三 黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——摘自赵轶峰《十七世纪中国政治、社会思想诉求的维度——对(明夷待访录》的一种新解读》

(1)阅读材料一,结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,思考宋明理学在思想文化上的影响。

(3)运用材料三评价黄宗羲思想的方法评价孟德斯鸠的三权分立思想。并结合所学知识,分析黄宗羲与孟德斯鸠的思想在中国近代民主革命进程中的影响。

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一 孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。”

材料二 黄宗羲说:指出君主专制“为天下之大害”,提出“天下为主,君为客”。

材料三 康有为说:“尧舜为民主,为太平世,为人道之至,儒者举以为极者也”。

“盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万个国民合为一体,国安得不强?”

(1)比较材料一和材料二的思想有何异同。根据所学知识,分析不同的主要原因。

(2)材料三中的思想主题是什么?这一思想的宣传有什么特点?

(3)指出三段材料之间有何联系?

材料一 孔子想回到西周,维护奴隶制,政治上是保守主义者,有他的落后一面,但他是伟大的史学家、教育家和人道主义的倡导者,他在历史文化遗产的继承、整理和传播上有卓越的贡献。

——《论孔子思想》

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系。……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料三 在明清之际学风开始发生变化。一方面,关心社会现实的观念得到复兴;另一方面,回到经典,即经以求道的实证性“经学”倾向也开始出现,成为乾嘉考据学的向导。此外,以基督教为中心的“西学”东渐中国,出现了像利玛窦那样的融会基督教和儒教的杰出人物。

——林甘泉、张海鹏《从文明起源到现代化——中国历史25讲》

(1)据材料一并结合所学知识,指出材料中孔子被认为是“保守主义者”和“人道主义者”的思想依据各是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,指出材料中“儒家思想取得胜利”的含义及其代表人物。并结合材料二分析其原因。

(3)据材料三,概括明清之际中国思想领域的新变化。

材料一 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位。而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成,中华民族的物质生活与精神生活注定要受到他们深刻影响。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料二 孔子题材的两枚邮票

材料三 孔子而后,儒分为八。以后有更多的发展和变迁。由于对孔子思想的某因素的偏重,便可形成一些新的观念体系或派生结构……后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价它们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

(1)结合材料一和所学,说一说春秋战国时代思想文化繁荣的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学,简要介绍孔子的思想主张。

(3)根据材料三,结合所学举例说明,从战国至汉代的学者如何基于时代需要“重新解说”儒家思想。

材料一 董仲舒实现了对先秦诸子的真正综合,建构起了一套新的儒学体系,特别是由于他首倡“罢黜百家,独尊儒术”,经武帝钦定,从此使儒学登上了封建主流意识形态的王座。与此同时,他还为西汉封建社会的建设提供了理论基础,并在政治举描上提出了一套具体的改革措施。董仲舒的所有这些理论和实践活动,都适应了时代的要求,顺应了历史的发展趋势,促进了西汉王朝大一统局面的形成和西汉社会生产力的发展。

——摘编自于首奎《两汉哲学新探》

材料二 不难发现,董仲舒的哲学思想比其前辈的哲学思想,在人类认识客观真理的问题上,不仅没有提供什么新的东西,而且还使人的认识更远地背离了客观真理。…董仲舒思想在中国历史上长期发生重大影响,主要原因是他编造的一套“三纲五常”封建伦理规范,高度集中地反映了整个地主阶级的根本利益。以致尽管各个封建王朝的哲学形态有所改变,但它们却都直接间接、或明或暗地为“三纲五常”的合理性、“永恒性”作论证。

——王永祥《董仲舒评传》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳董仲舒的主要思想主张。

(2)根据材料一、二,分别指出两位作者对董仲舒的态度并说明他们各自的理由。