【宏观概览——时代特征】

材料一

①争地以战,杀人盈野; 争城以战,杀人盈城。 ——《孟子·离娄上》 | ②宗庙之牺,为畎亩之勤。 ——《国语·晋语》 注释:牺:祭品,如猪牛羊等。 畎quǎn亩:田间、田地。勤:劳力 | ||||||||||||||||||

③ 战国商鞅方升(亦称方量)是一件战国中期的青铜器,高2.32厘米,通长18.7厘米,容积202.15毫升。 | ④

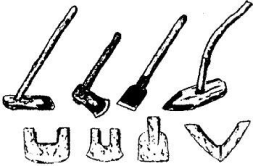

战国时期铁制农具复原图 | ||||||||||||||||||

⑤

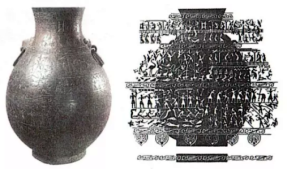

| ⑥ 战国嵌错赏功宴乐壶及壶上的水陆攻战纹饰 | ||||||||||||||||||

| 序号 | 时代特征 |

| 大动荡:春秋战国时期战争不断,带给百姓无尽灾难,使得社会动荡不安。 | |

材料二对商鞅变法的评价

观点1 | 秦朝丞相李斯在《谏逐客书》中说到:孝公用商鞅之法,“诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强”。 东汉思想家王充在《论衡》中说到:“商鞅相孝公,为秦开帝业” |

观点2 | 东汉史学家班固在《汉书·食货志》中说到:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本①之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度②。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州域,而弱者丧社稷。” 注释:①本:指代农业。 ②王制遂灭,僭差亡度:废除井田制,奴隶制也被废除了,身份等级的划分乱了法度。 |

(3)结合所学,说明应如何评价历史上的变法?

【抽丝剥茧——探寻联系】

材料三

东周社会经历了巨大的变化,东周列强纷争形成的无政府状态,使中国人感到政治和社会问题格外突出和迫切。中国早期哲学家中的一些人,往往周游各国,如果得到某一国君的赏识.便为之出谋划策。各种学术流派形成,这些思想家的一言一行经过他们的弟子加工、补充后,逐渐成为诸子百家的经典。

——编自费正清《中国:传统与变迁》

(4)春秋战国时期,社会动荡,然而学术、思想空前繁荣,并出现了百家争鸣的局面。依据材料三,并结合所学,说明其内在联系。

相似题推荐

材料一

材料二

材料三

材料四

(1)依据材料一、结合所学知识,指出使用图中所示工具的时代被称为什么时代?原始农业兴起和发展的重要标志是什么?

(2)材料二图中是什么建筑?反映了哪一地区什么原始居民的生活条件?

(3)材料三图中材质的农业生产工具出现于何时?简述其与牛耕的使用对当时社会的影响。

(4)材料四图中的人物是战国时期各学派的创始人或代表人物。在治理国家方面,孟子、庄子和韩非的主张分别是什么?

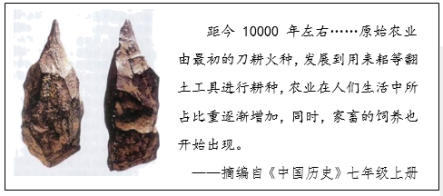

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如下图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

玉蟾岩遗址出土的稻谷

——摘编于《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,指出图中是何种农作物?结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居的生活区域?

材料二 观察下列春秋战国时期的两幅图

图一铁制农具 图二穿有鼻环的牛尊

(2)根据材料二的两幅图,你获取到什么历史信息?

材料三

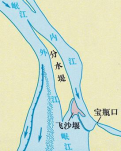

(3)材料三中的水利工程的设计,体现了“人与自然和谐共生”的发展理念,请写出该工程的名称。并结合所学知识说出该工程建成后,哪一地区成为“沃野”,被称为“天府之国”?

材料四 奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役……新法推行了十年,……家家富裕充足。

——部编《中国历史七年级上册》

(4)材料四中“新法推行”是指中国古代的哪次改革?材料中哪句话属于改革的内容?哪句话属于改革的影响?

材料五 东晋南朝时,南方局势相对安定,兴修了很多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了种植水稻外,还实行麦稻兼作……江南经济得到快速发展。

——部编《中国历史七年级上册》

(5)材料五描述的是江南经济开发的状况,这一时期江南经济的开发产生了怎样的深远影响?

材料一 战国铁制农具考古发现记录(部分)

出土地点 | 种类 | 用途 |

| 出土战国铁器的地点见于黑龙江、内蒙古、河北、山东、陕西、新疆、安徽、四川、广西等23个省、自治区。 | 战国铁农具种类很多,有铧、锄、铲、耙等。 | 基本上能适应开垦、耕翻、除草、收割等主要生产环节的要求。 |

——摘编自李建民《战国时期铁农具的考古发现与研究》

材料二 魏晋南北朝时期,各民族各地区在文化面貌上存在差异,但军事征伐、人口迁徙等活动,为实现各民族各地区之间的交往交流提供了条件,从而为政治、经济、社会生活、思想文化和艺术的交融开辟了广阔的空间。

——摘编自郑岩《魏晋南北朝壁画墓研究》

材料三 北魏统一北方后,鲜汉民族之间语言的巨大差异阻碍了北魏王朝在中原地区的正常统治。孝文帝迁都洛阳后,下诏禁用鲜卑语,一律以汉语作为北魏通行语言。显然,孝文帝洞察到了语言的统一是鲜卑汉化历程的一个重要环节,也是鲜卑与汉族融合的一个必要条件。

——摘编自钱国旗《民族融合的良性发展模式——论南迁拓跋鲜卑与汉族的融合》

(1)根据材料一,从地域分布、种类、用途三个角度概括战国时期铁农具的发展特点。

(2)材料二中,作者认为哪些活动促进了“各民族各地区之间的交往交流”?请结合所学知识,分别举出魏晋南北朝时期的一例相关史实加以证明。

(3)根据材料三,概括北魏孝文帝下诏“以汉语作为北魏通行语言”的原因,并结合所学知识,列举两项北魏孝文帝促进“鲜卑与汉族融合”的其他举措。

(4)综合上述材料,归纳促进中华文明向多元一体发展的因素。

材料一 (周武王) 罢兵西归……封诺侯班赐……封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,日齐。(大意: 周武王伐封之后,收兵回归西……分封请侯,赏赐祭把用的潤器……于是分封功臣谋士,而吕尚即姜尚、姜干牙、姜太公,他是第一个被分封诸侯国的人,把营丘分封给吕尚,国号为齐。)

材料二 及秦孝公用商君,坏井旧,开阡陌,急耕战之赏,强非古道,貌以务本之故,倾邻国而雄诸....(大意: 秦孝公用商鞅变法,破坏了井四制,广开良田,奖励耕战,这虽然不是古代治理国家的道路,但还是因为抓住了农业这个本业的缘故,使邻国倾覆而使自己的国家强大起来。)

(1) 材料一反映出西周实行了什么政治制度? 根据所学知识指出,这一政治制度推行的依据和主要目的分别是什么?

(2)结合材料二和所学知识指出,商鞅变法发生在哪一历史时期? 商鞅变法有何重要影响?

材料一 生产力的发展

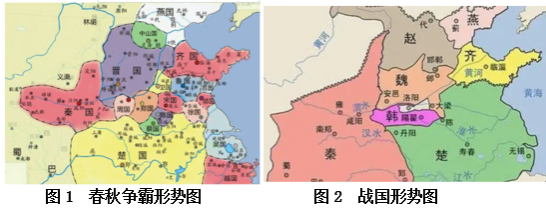

材料二 春秋到战国时期政治地图的变化

材料三 商鞅变法在战国变法中 虽不是首倡,但却是各国变法持续时间最长、涉及面最 广、成效最大、影响也最深入的。其深刻影响了秦国政治体制与社会关系的转化,定了秦统一中国的制度基础,可谓是后来居上。商鞅变法的很多内容,直到一百二十多年后的秦始皇时期,依然还在沿用。

——《商鞅变秦》

请回答:

(1)据材料一中的两幅图和所学知识,指出春秋战国时期农业生产力水平提高的两个重要标志。

(2)春秋时期,最先争霸的是哪个国君?材料二了反映了春秋战国时期怎样的社会局势?

(3)据材料三,分析秦国商鞅变法的影响

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一治世不一道,便国不法古。

——《史记》

材料二宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记》

材料三商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策》

(1)材料一中的“商君”指的是谁?这句话体现了他怎样的思想?“商君”是哪一年在谁的支持下开始变法的?

(2)材料二体现了商君变法的哪一项措施?请你写出商君变法的其他措施。

(3)结合材料三以及所学内容,说一说这次变法的作用。

(4)商君最后被处死,请你说一说这次变法是成功了还是失败了。从这次变法中我们能够得到怎样的启示?

【政治形势】

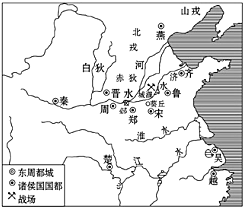

材料一

(1)该图反映出春秋时期怎样的政治状况?春秋时期的这一政治状况产生了怎样的积极影响?

【思想交锋】

材料二 春秋战国时代,中国思想和文化经历了一次伟大的“突破”。一批又一批思想家先后涌现并成为中国思想的象征或代表,他们纷纷立说,成一家之言,使中国历史第一次享受了思想自由和争鸣的蜜果,奠定了中国古代传统思想的基因。

——摘编自《从文明起源到现代化·中国历史25讲》

(2)材料二中“伟大的‘突破’”指的是春秋战国时期思想文化领域的哪一局面?根据材料二,指出这次“伟大的‘突破’”产生的影响。

【古圣先贤】

材料三 他生活在春秋晚期,30岁左右便收徒讲学,前后从事教育40多年。相传他有弟子3000人,其中出名的有72人。他有关教育思想和教学方法的许多言论,成为后世传颂的格言。他提倡“道之以德,齐之以礼”,主张以“为政以德”。

——摘编自《历史上的那些名人》

(3)材料三中的“他”是哪一学派的代表人物?根据材料三并结合所学知识,概括“他”在教育方面的思想主张。

| 篇章 | 内容 | |

社会之变 | 春秋战国时期,王室衰微,诸侯争霸,战国时期旧制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,此时的思想学术领域非常活跃 | |

思想之光 | 材料一:孔子开创了民间自由讲学的先河,一个中国学术思想史的黄金时代便开始出现,它光芒四射,灿烂夺目,成为人类文化发展史上最富丽的时代。 ——李定一《中华史纲》 | 材料二: ① 当若繁为攻伐,此实天下之巨害也 |

| ② 王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛……仁者无敌 | ||

| ③ 吾以是明仁义爱惠之不足用,而严刑重罚之可以治国也 | ||

文史之萃 | 杰出代表1 他是西汉著名史学家,开创了纪传体通史的编纂体例,他接任父亲继任太史令,有“中国史学之父”之称 | 杰出代表2 他是南宋著名词人,继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀,进一步提高了词在文学史上的地位 |

★ | 蔡伦 张仲景 祖冲之 宋应星 | |

(2)材料一中孔子“自由讲学”的途径是什么?儒家思想在谁统治时期被确立为正统思想?“黄金时代”是指在战国时期思想文化领域出现的什么局面?

(3)材料二中①③处各代表哪家学派?

(4)杰出代表1、2分别是谁?请你为★处拟定一个主题。

材料一 儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则……法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和日后社会发展,起了巨大推动作用。

(1)儒家学派的创始人是谁?据材料一归纳百家争鸣对中国发展的重要意义。

材料二 要拥护那德先生,便不行不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学

——陈独秀

(2)材料二反映了中国近代发生的什么运动?这场运动高举哪“两面大旗”?

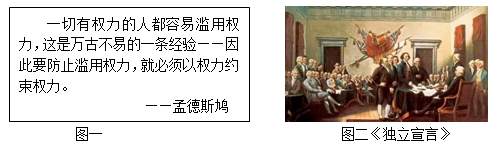

材料三

(3)图一和图二所述内容分别与哪一事件有关?

(4)图一中孟德斯鸠提出了什么学说“以权力约束权力”?写出图一与图二事件之间的内在联系。