【改革篇】

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私……赏不私亲近。

——《战国策•秦策一》

【创新篇】

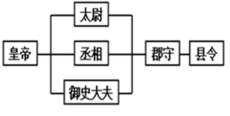

材料二:秦朝的政治结构图(下图)

材料三:西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官吏,有的还企图谋反。

——七年级上册《中国历史》教材

【开放篇】

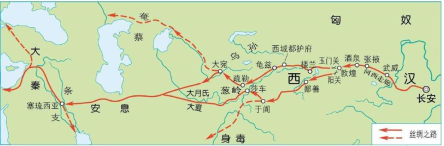

材料四:古______不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。沿着这条路,中国将丝绸、瓷器……传到西方,也为中国带来了胡椒……葡萄、石榴。……商品和知识交流带来了观念创新……这是交流的魅力、互鉴的成果。

——习近平主席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲

材料五:

(1)依据材料一,并结合所学知识,指出“商君治秦”中最能直接推动社会经济发展的措施是什么?

(2)秦始皇首创了材料二中的这种制度,写出这一制度的名称。该朝代为了加强对地方的统治推行了什么制度?

(3)针对材料三这种现象,西汉的汉武帝采纳了什么建议来加强中央对地方的控制?

(4)依据材料四,并结合所学知识,写出“__________”应该填写什么?用所学知识写出这条商道的开通有何积极作用?

(5)材料五中A处应该填写哪一地名?汉朝时期,哪一宗教通过此路传入中国?

(6)结合上述材料,你获得了什么启示?

相似题推荐

【推荐1】物久则废,器久则坏,法久则弊,改革创新历来是中华民族源远流长的精神财富。请阅读材料,探究下列问题:

【政治篇】

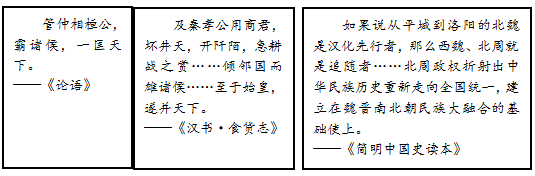

材料一

(1)材料一中三则史料依次反映了我国古代史上三次政治改革,其中管仲改革有何历史影响?

(2)根据上述史料,从中概括出第二、三则史料中的两次改革历史作用的相同之处。

【艺术篇】

材料一

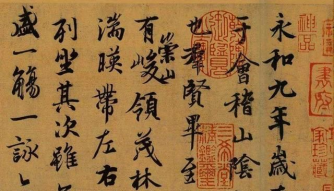

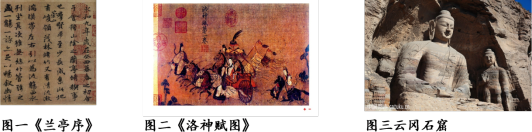

图一《史记》 |  图二《天下第一行书》 |

(3)写出材料一中《史记》的体例;图二作品有“天下第一行书”的美誉,其作者是谁?

【思想篇】

材料二 子曰:“唯仁者能好人,能恶人。”

子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——《论语》

(4)以上材料体现了孔子怎样的思想主张?谈谈这种思想主张对当今社会有什么作用?

【教育篇】

(5)请写出唐朝科举制完善相关的三位皇帝?

【孔子办学:谱写古代教育新篇章】

材料一:春秋末年,贵族阶层分化,有些低级贵族不得不以传授知识为生。随着工商业的发展,人们对知识的需求日益强烈,士人创办的私学由此兴起。在鲁国,孔子广收徒众,传授礼、乐、射、御、书、数等六艺,在一定程度上促使“私学”走向兴盛,为战国社会的变革奠定了人才基础。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

【诸子百家:中华传统文化的源头】

材料二:先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的治国方略塑造了中华法系。

【铁器牛耕:一场静悄悄的革命】

材料三:铁农具和牛耕的使用,促进了农业生产力的飞跃,大大提高了生产效率,使广大荒野、森林地区的开垦成为可能。随着荒地的不断开辟,公田之外的私田不断扩大,数量超过了公田。私田没有一定的规格,可以买卖、交换、抵押,并在相当长的时间内不向国家交税。这使得农民增加了在私田上的兴趣,而不肯尽力于公田,导致公田日益衰败。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

【商鞅变法:开创大秦雄图伟业】

材料四:商鞅变法历时十余年,内容涉及政治,经济、法律、社会风俗等方方面面。商鞅强调依法治国,将奖惩机制贯彻到法令的各个方面。为了使秦国迅速强大,商鞅将举国之力集中到农业和军事上,实行强有力的农战结合的战略。

——摘编自中央电视台《中国通史》解说词

(1)根据材料一指出春秋末年私学兴起的原因。

(2)参照范例,依据材料二在儒家和法家中任选一个观点用史实加以印证。

| 学派 | 观点 | 史实 |

| 范例:道家 | 道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础 | “道”是天地万物的来源,包含了朴素辩证法思想 |

(3)根据材料三指出当时土地所有权的变化及主要原因。

(4)根据材料四结合所学,概括商鞅变法在农业和军事领域的“奖惩”措施,并分析该措施的影响。

【推荐3】很长一段时间,人们把商鞅变法中的措施“废井田、开阡陌”解释为确立土地私有制,但近些年出现不同的历史解释。

材料一:(董仲舒):“除井田,民得买卖,富者连阡陌,贫者无立锥之地。”

﹣﹣《汉书•食货志》

材料二:战国时期各国都要加强君权,把土地牢牢抓在手里才有富国强兵的物质基础,如果推行土地私人占有,就削弱了君权的经济基础,于是各国君主推行的非但不是土地私有,反而是土地国有。国家跨过各层贵族直接授田给农民,学者称之为授田制。授田之初只给农民使用权,农民不能据为己有,农民耕种国家土地须向国家缴纳赋税、服徭役。近三十四年的出土文献云梦睡虎地秦简、银雀山汉简、青川木牍等一大批土地制度资料都说明了这一点。

﹣﹣李凯《商鞅变法是否承认土地私有允许买卖》

材料三:商鞅废除公社所有的井田制,建立新的授田制度,虽然原则上仍为土地国有,但由于农民可以长期占有土地以及国家直接管理基层土地存在困难,实际上大大助长土地私有化的趋势,为以后土地兼并贫富不均,社会问题的产生埋下了伏笔。

﹣﹣张帆《中国古代简史》

请回答:

(1)据材料一,董仲舒认为商鞅变法造成了什么后果?

(2)材料二中学者认为商鞅变法推行授田制的目的是什么?概括材料三作者的观点。

(3)指出材料二作出不同的历史解释的依据。

【第一幕问策】

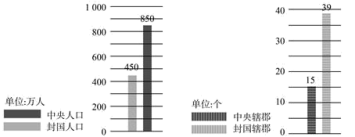

汉武帝:始皇,请看《西汉初期中央和封国力量对比图》

秦始皇:武帝,看来你遇到了封国问题,这可不利于你对地方的管理啊!我曾推行①(制度名称),加强了中央对地方的控制。你可要好好想想办法,这个问题解决不好,对你的统治会产生很大的威胁。

汉武帝:始皇,这是大臣主父偃的建议,你看可行否?

秦始皇大善!

(1)请将上述对话①补充完整。

(2)主父偃建议的什么措施受到秦始皇的赞同?

【第二幕共识】

秦始皇:建立和治理一个国家,不是那么容易的。我在建国之初,就遇到很多棘手的问题。我曾被币制混乱的问题困扰了很久,后来,我下令铸造半两钱,在全国统一使用,效果非常不错。

汉武帝:始皇英明。我也曾像你一样,统一钱币,取得了很好的效果。

(3)汉武帝效仿秦始皇统一铸造的货币名称是什么?请你结合所学知识,谈谈为什么秦始皇和汉武帝都说统一货币效果不错。

【第三幕分歧】

汉武帝:始皇,近日,我得了一贤臣,接受了他提出的“罢黜百家,尊崇儒术”的建议。

秦始皇:这怎么可以!那些儒生甚为讨厌,我不同意你的做法。

(4)汉武帝提到的“贤臣”是谁?不同时期的两位帝王对待“儒家”的做法是不同的,你认同谁的做法?请说明理由。

材料:秦汉时期国家治理的措施

| 秦朝 | 汉朝 | |

| 政治 | 设立由皇帝掌控的中央政权机构。地方上,进一步废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制 | 汉承秦制,有所损益。公元前127年汉武帝颁布①______,以进一步解决王国问题,加强对地方的控制 |

| 经济 | 秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通 | 汉武帝通过统一铸选五铢钱,彻底把②______收归中央 |

| 思想 | 秦始皇采用李斯建议,重视法令,重用法吏,主张“事皆决于法” | 汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议 |

| 军事 | 秦始皇派大将蒙恬北击匈奴并修筑长城 | 汉军三次发动对匈奴的战争,取得大胜,使北部诸郡得以安宁 |

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦朝各项措施得以实行的前提并说明其中经济措施产生的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,填充完整表中①、②处的内容并指出秦汉治国思想的变化。

(3)根据材料并结合所学知识,简要说明秦汉时期采取的国家治理措施对中国历史的贡献。

材料一 封诸侯,班赐宗彝(祭祀的礼器),作《分殷之器物》,武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——司马迁《史记》卷四《周本纪》

(1)根据材料一,指出西周统治者实行的地方行政制度,这一制度的实行产生了怎样的影响?

材料二 秦始皇……他废除了所有的分封国家和王国,将广阔的国土划分为若干郡县,每一郡县都配备一批由中央政府任命并向中央政府负责的官员。……此外,秦始皇还通过统一度量衡和货币来实行经济集中化。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二,概括指出秦始皇加强对地方统治采取的措施。并结合所学知识,指出秦始皇在地方上推行的这一开创性的制度对后世产生的影响。

材料三 武帝施主父(即主父偃)之策,使诸侯王得分户邑,以封子弟。

——摘自《汉书·诸侯王表》

(3)材料三中汉武帝为削弱诸侯王颁布了什么法令?这一法令有何高明之处?

材料一:丝绸之路经商队运输形式从中国到古罗马,连接了欧亚大陆的两端,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品。商人、传教士和其它一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来自远方。

——杰里·齐格勒《新全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,丝绸之路是哪位皇帝派哪个人开辟的?根据材料指出往来于丝绸之路上的物品和文化。

材料二:

(2)根据材料二指出汉代陆上“丝绸之路”的起点。新疆是丝绸之路的重要通道,今新疆地区正式归属中央政权开始的标志?丝绸之路在历史上起了什么作用?

材料三:习近平在博鳌论坛上发表演讲,再次谈及建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,这一宏伟构想从历史深处走来,融通古今连接中外,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,赋予古丝路崭新的时代内涵。

(3)结合上述材料,谈谈你对“古丝路崭新的时代内涵”的理解。

材料一 在西北面,击退了游牧部落;为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城。为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命,以致2000多年后的今天,人们仍要谈起这一事实:有100万人为修筑长城而死去,长城的每一块石头都值一条人命,老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝。

--斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井等技术传到西域;西域的核桃、葡萄等,以及多种乐器和歇舞等传入中原。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与交流,起到了极大的促进作用。

--摘编自人教版七年级教材

材料三 孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华。又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

--钱穆《国史大纲》

请回答:

(1)据材料一,指出修筑长城的目的,并简要概括作者对修筑长城的看法。

(2)据材料二,归纳汉朝和西域交流特点并结合所学分析丝绸之路重大贡献。

(3)据材料三并结合所学,说出孝文帝推进鲜卑族整体汉化的措施。

(4)思考在民族关系和对外关系中我们应该如何做?

【生产篇】

材料一 春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁农具。春秋时期,人们起名字时,往往把牛和耕连在一起:孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——《简明中国古代史》

【改革篇】

材料二 及秦孝公用商君,坏片田,开阡陌,急耕战之赏、虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯……有国强者兼州域,而弱者丧社稷。

——《汉书·食货志》

【交流篇】

材料三 由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络、欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——《文明的交流互鉴从未停止》

【发展篇】

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——摘编自《中国古代经济重心南移的完成》

请回答(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产领域出现了哪些新的生产工具和生产方式?

(2)材料二记述的是哪一历史事件?材料二中“商君”采取了哪些措施使国力大大增强?(至少写出2个)

(3)材料三中的“交通网络”指的是哪个历史事件?根据材料和所学知识,说说这个“交通网络”带来的影响是什么?

(4)根据材料四、归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。

(5)综合上述材料,你认为推动中国古代社会经济发展的重要因素有哪些?

[思想篇]

材料一:阅读下列人物图片回答

(1)材料一中,要了解孔子和老子的思想和学说,应分别参考的文献是什么?墨子和韩非的治国主张分别是什么?他们纷纷著书立说,发表意见,相互辩论,在文化思想领域形成了什么局面?

[科学篇]

材料二:两汉时期已建立起中医学的基础理论……XXX是中医临床理论的开创者,为中医学的发展作出了巨大贡献……。中医养生是我国传统文化的瑰宝,我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“道法自然”是中医养生的基本要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生观的三大法宝。

(2)材料二中XXX指的是谁?“道法自然”的医学强身健体体操名称是什么?

[艺术篇]

材料三:阅读下列图片回答

(3)材料三中,图一、图二的作者分别是谁?图三是古代中外文化艺术交流的结晶,与哪一外来宗教传播有关?

[感悟篇]

(4)综合以上探究,为传承和弘扬中华传统文化我们应该做些什么?

材料一

| 那烂陀寺遗址位于印度。遗址由公元前3世纪至公元13世纪存在于此的寺庙和佛学院遗留下的古迹組成,包括搴堵坡(坟家)、舍利塔、寺庙(僧房学含),以及重要的墙画、。石刻、金属器物等艺术作品。那烂陀寺作为印度次大陆古老的大学而引人注目,其作为有序的知识传递场所存续长达800年,发展的历史见证了佛学宗教化的过程,以及寺院和教育传统的繁荣。 ——摘编自《玄奘与那烂陀寺》 |

材料二

| 在北宋的开封,最为繁华的是大相国寺,有大小院落60余座,殿堂屋宇四五百间。该寺每月开放5次,寺庙内外人流如潮,进行各种商品交易,供“万姓交易”。大门附近卖飞禽走兽,二、三门卖日用杂货,靠近佛殿的地方经营笔墨,两廊卖织绣、珠宝等,殿后交易古玩、字画和书籍,还有傀儡戏、舞剑、杂技等各种表演。元宵节时,大相国寺的大殿前设乐棚,供皇家乐队演奏,吸引着众人前来观赏,热闹非凡 ——摘编自人教版《中国历史》(七年级下册) |

(1)根据材料一和材料二、简述两座佛教建筑有什么不同点,并结合所学知识分析其产生的原因。

(2)请再举一例我国古代类似的建筑物,并写出其重要的历史价值。

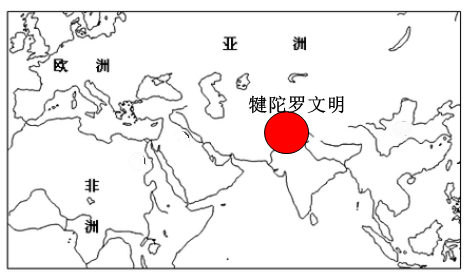

材料一 犍陀罗文明示意图

材料二 犍陀罗文明大事记

大事记 | |

1 | 公元前331年至前327年,亚历山大大帝侵入印度河 |

2 | 公元前259年,阿育王皈依佛教,犍陀罗地区佛教逐渐兴盛 |

3 | 公元前195年至公元前60年,希腊的文化艺术传入犍陀罗地区 |

4 | |

5 | 公元2-3世纪,佛教寺院、佛塔、佛像等建筑在犍陀罗地区大量出现 |

6 | 公元630年,唐朝高僧玄奘抵达犍陀罗,参观了著名佛塔 |

7 | 公元8世纪后,伊斯兰势力入侵犍陀罗地区,犍陀罗艺术凋零 |

8 | 公元1861年,英国设立印度考古局,随后犍陀罗文明逐渐“重见天日” |

——摘编自孙英刚、何平:《犍陀罗文明史》

材料三 大约从公元前400年到公元400年之间,犍陀罗是人类文明交汇的十字路口。佛教雕像中的帝释天、梵天本是印度教的神祇,在佛教里他们却臣服于佛陀;作为佛陀“保护神”的执金刚神,形象来自于古希腊的大力士赫拉克利斯。

——摘编自孙英刚、何平:《犍陀罗文明史》

(1)模仿材料二中的“大事记3”,结合所学,围绕“佛教在中国的传播”完成大事记4的编写。

(2)根据上述材料,下列属于犍陀罗文明兴盛原因的是( )(双选)

| A.得天独厚的地理位置 | B.繁荣发展的经济状况 |

| C.包容开放的文化精神 | D.此起彼伏的洲际战争 |

(3)根据上述材料,结合所学,从“文明的交流与发展”角度谈谈你对“具有世界主义色彩的犍陀罗文明”的认识。