材料一 世界上还能有谁,提出这样的伟大决策,让数亿农民成功解决了温饱:让座座城市神话般崛起;世界上还能有谁,提出这样的伟大理论,成为引领中华民族前进的光辉旗帜。

——改编自一位伟人纪念堂中的留言

材料二 世界上没有一个现代化国家是闭关自守搞起来的。美国经济技术的强大,日本能够后来居上,其中一个重要原因,就是它们广泛采用世界各国的技术专长,把世界上主要的先进技术集中起来。

——《人民日报》社论

材料三 新中国成立后经历了一个从“走俄国人的路”发展到“走自己的路”的历程。

请回答:

(1)材料一中“伟人”是谁?让中国走向富裕的“伟大决策”是什么?

(2)从材料二可以看出,当时我国正在作出对外开放的战略决策。这一政策当中率先开放的是哪一个经济特区?结合所学知识,说明当前我国已经形成怎样的对外开放格局?

(3)结合材料三和所学知识回答,上个世纪八十年代,中国人是在哪一次会议上提出“走自己的路,建设中国特色的社会主义”?

(4)结合课文概括回答党在社会主义初级阶段的基本路线的具体内容是什么?

相似题推荐

材料一 1953—1957年,我国农业、轻工业和重工业产值增长速度和比重变化表

行业 | 1953年农轻重比例(%) | 1957年农轻重比例(%) | 1953—1957年平均增长速度(%) |

农业 | 52.8 | 43.5 | 4.5 |

轻工业 | 29.6 | 29.2 | 12.8 |

重工业 | 17.6 | 27.3 | 25.4 |

材料二 八大二次会议(1958年)肯定了当时已经出现的“大跃进”形势,并且说,中国正在经历着“一天等于20年”的伟大时期。要求缩短超英美的时间,争取7年赶上英国,再加8年或者10年赶上美国……要掀起一个“以钢为纲”带动一切的“大跃进”。

——孙健《中华人民共和国经济史》

材料三 实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式,因而是一场广泛、深刻的革命。

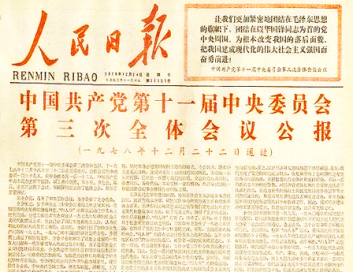

——中共十一届三中全会公报

回答下列问题:

(1)指出材料一经济发展的特点,结日房子知识指出出现这种特点政策性因素,并客观评价这政策的影响。

(2)根据材料二结合所学知识指出大跃进时期经济建设的特点,并分析该时期经济建设的消极影响。

(3)结合所学知识分析材料三认为十一届三中全会是“一场广泛、深刻的革命”的依据。综合上述材料结合所学知识谈谈生产力与生产关系相互关系的认识。

材料一:21世纪,始于中国的1978年,开启了一个长达四分之一个世纪之久年均两位数经济增长率的年代,中国经济也得以转型……1978年开启了一个新的纪元,尽管在那时没有人意识到这一点。

——马丁•雅克

(1)材料一所述“1978年开启了一个新的纪元”源于哪一会议的召开?会议作出了哪些决策最终使“中国经济得以转型”?

材料二:在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作为检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,建设有中国特色的社会主义。

——中共中央文献研究室《历次中央全会重要文件选编》

(2)材料二中“走自己的路,建设有中国特色的社会主义”是在哪一会议上提出的?党在社会主义初级阶段基本路线的具体内容是什么?

材料三:是姓“资”还是姓“社”,判断的标准,应主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的讲话要点》

(3)材料三内容是邓小平发表的什么重要讲话?这些“谈话要点”对建设中国特色社会主义产生了什么深远影响?

材料四:中共十九大会上作了题为《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告,报告指出,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代。

——改编自新编人教版《中国历史》八年级下册

(4)上述报告指出当前我国社会主要矛盾已经转化为什么矛盾?在这次会议上,哪一思想被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想?

材料一市场关系的存在是新经济政策的决定性因素…我们过去(战时共产主义政策)认为,我们可以一举消灭市场关系,实际情况表明,我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。

——布哈林谈新经济政策

材料二斯大林认为社会主义只能实行计划经济,社会主义只能允许两种公有制形式的存在和发展;社会主义所有制越大越公就越优越;以重工业为中心的工业化道路就是社会主义区别于资本主义的工业化道路。

——摘自《世界历史》杂志

材料三有些学者将罗斯福的经济理论概括为:“私营企业—— 一个人利润经济不应消灭,应当保留。可是,这种经济的运营,并不总是有利于、并不总是促进普遍福利。因此,只要是必要,这种运营就必须由各州和联邦政府作出努力,加以改进和补充…… (罗斯福新政)是为整个资本主义世界探索出一条延长垄断资本主义生命的唯一可行途径……

——《富兰克林D.罗斯福时代1929﹣1945》

材料四经过20多年的实践,它的弊端逐渐显露,计划经济体制造成国家对企业统得过多过死,忽视商品经济价值规律和市场的作用……扼杀了人们发展生产、改善生活的积极性和创造性…….(1984年)中国共产党十二届三中全会以中央决议的形式,承认了市场的作用,提出了要发展商品经济,这是中国共产党和社会主义中国的伟大创举。

——摘编自中央电视台、人民出版社《复兴之路》

(1)根据材料一中布哈林的观点,与战时共产主义政策相比,苏俄新经济政策的突出特点是什么?新经济政策实施后起到了什么作用?

(2)根据材料二,归纳斯大林关于社会主义经济体制的基本观点。他采取的哪一举措突出体现了“以重工业为中心的工业化道路,就是社会主义区别于资本主义工业化的道路”这一观点?

(3)从经济政策的角度分析材料三中“经济的运营”指什么?罗斯福为了“改进和补充”采取了哪一核心措施?如何理解罗斯福新政“为整个资本主义世界探索出一条延长垄断资本主义生命的唯一可行途径”这一观点。

(4)根据材料四,概括1984年前后中共中央对市场和商品经济作用的认识发生了怎样的变化?结合所学知识,写出新时期中国主动融入世界市场的一个举措。

(5)综合上述材料和所学知识,上述经济体制的调整对我国当今的经济建设有何启示?

材料一:深圳原属于广东宝安县,与香港只一河之隔,是一个贫穷落后的边陲小镇,划为经济特区以后,引进资金、先进技术和管理经验,大办工业、商业和旅游业等,在很短的时间里.把荒滩野岭变成了一座现代化城市。

材料二:深圳于91979年建市,01980年设立经济特区。全市总面积02020平方千米,海岸线总长0230千米。其中经济特区面积为5327.5平方千米。三十多年来,深圳经济社会各项事业飞速发展,由一个边陲小镇发展成为初具规模的现代化城市。

(1)深圳的迅速崛起得益于中央什么政策的成功实施?在第一次鸦片战争中被迫成为开放港口的是哪一个经济特区?

(2)叙述我国从沿海到内地的全方位对外开放格局。

(3)我国在对外开放中,要引进国外的哪些东西?

(4)综合两则材料,你对设立特区及中央的相关政策有什么体会?

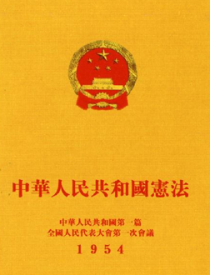

材料一 下图。

材料二 中国现时社会的性质,既然是……半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步,改变这个…半殖民地、半封建的社会形态,使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。

——毛泽东《新民主主义论》(1940年)

材料三 下图。

材料四 邓小平曾明确指出:“任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的。”

——《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版

(1)材料一所示宪法的性质如何?它所规定的我国的根本政治制度是什么?

(2)阅读上述文字材料,分别指出“第一步”和“第二步”胜利的标志。

(3)材料三中的会议作出了怎样的历史性决策?它使党和国家的工作中心实现了怎样的转移?

(4)为实现材料三中目标,我国形成了怎样的对外开放格局?

材料一:

材料二:“我们都想干一番事业……然而现行体制的条条框框捆住了我们的手脚,企业处在只有压力,没有动力,更谈不上活力,真是心有余而力不足,这是我们最大的烦恼……为此,我们怀揣冒昧大胆地向你们伸手要权……”

——1984年福建省55位国营厂长、经理联名向省委、省政府写了一封“松绑”公开信

材料三:1992年初,邓小平指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

材料四:1984年,邓小平同志说:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。从特区可以引进技术,获得知识,学到管理,管理也是知识。特区成为开放的基地,不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处,而且会扩大我国的对外影响。”

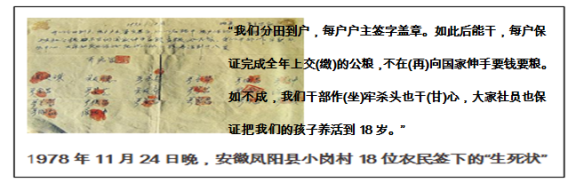

(1)根据材料一和所学知识回答,这份“生死状”拉开了中国对内改革的大幕,中国的对内改革先从哪里开始的?根据材料二和所学知识回答,城市经济体制改革的中心环节是什么?取得了什么成果?

(2)根据材料三和所学知识回答,“社会主义也有市场”为此在哪次会议上确定建立社会主义市场的?其内涵是什么?

(3)根据材料四和所学知识回答,首批的四个经济特区有哪些?经济特区“特”在何处?根据所学知识回答,1992年以后我国逐渐形成了怎样的开放格局?

材料一改革开放大事记

| 1978年12月 中共十一届三中全会举行 1980年 国家决定在广东省的深圳等地试办经济特区 1984年 开放大连等14个沿海开放城市,接着又将长江三角洲等地作为经济开放区 1988年 国家又决定建立海南岛经济特区 1990年 开放上海浦东,设置上海浦东新区 1992年 开放重庆等5个长江沿岸城市,开放成都等18个内陆省会城市和满洲里等13个边境城市和口岸 2013年 习近平提出“一带一路”战略 |

(1)以下表述与材料一信息一致的,请在相应的括号内填“正确”;违背了材料信息的,请在括号内填“错误”;材料信息没有涉及的,请在括号内填“未涉及”。

①中共十一届三中全会揭开了中国改革开放的序幕。( )

②2018年是我国改革开放40周年,也是海南岛经济特区建立40周年。( )

③我国已经形成:“经济特区——沿海经济开放区——沿海开放城市——内地”的开放格局。( )

④邓小平提出的四项基本原则为我国改革开放和现代化建设指明了方向。( )

材料二 大会的主题是:不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

——摘自十九大报告

根据上述二则材料并结合所学知识回答。

(2)我国农村经济体制改革率先开始的省份是什么?简述改革开放给我国带来的影响。

(3)第一次提出建设有中国特色的社会主义目标是哪次会议?

材料一 中医药文化是中华民族传统文化的代表之一…"2010年11月16日,联合国教科文组织将“中医针灸”列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

——摘自《中国药报》

材料二 在新民主主义革命时期,我们党一开始想走苏联那样的中心城市暴动的道路,实践证明这条道路走不通,通过总结经验教训、深化对国情的认识,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人找到……的正确道路,领导中国人民推翻三座大山,建立起人民当家作主的新中国。

——习近平《论中国共产党历史》

材料三 新中国成立后,党团结带领人民完成社会主义革命,确立社会主义基本制度,推进社会主义建设,组织人民自力更生、发愤图强、重振山河,为摆脱贫困、改善人民生活打下了坚实基础。

——2021年2月25日习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,写出东汉末年擅长“中医针灸”的名医及其成就。分别列举中国古代医学家张仲景和李时珍所编写的医药学著作。

(2)材料二中的“正确道路”是条怎样的道路?

(3)根据材料三和所学知识。我国“确立社会主义基本制度”的标志是什么?结合所学知识谈谈为实现中华民族的伟大复兴,我们必须坚持什么?

【推荐3】新中国建立后,强国成为时代的主题。阅读下列材料,回答问题。

【艰难起步】

材料一 新中国成立之初,我国是一个落后的农业国,既不能制造汽车、飞机,也没有冶金设备、矿山设备和大型发电设备等制造业。

(1)材料一反映了建国初期我国怎样的经济状况?

【神奇逆转】

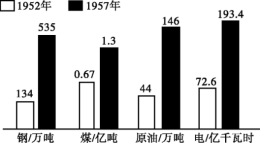

材料二 下图是 1952 年和 1957 年我国工业主要产品产量示意图。

(2)材料二中1952年到1957年工业产品产量变化的主要原因是什么?结合所学知识说出这一时期我国在汽车工业和桥梁建设方面的成就。

【艰苦创业】

材料三 1962 年 12 月焦裕禄调任河南兰考县委书记。时值该县通受内涝、风沙、盐碱三害,粮食产量降到历史最低水平。在一年多时间里,在全县 149 个大队中,他跑遍了 120 多个。他家里也很困难,没有像样的棉被,县里补助他 3 斤棉花票,他就是不要,说群众比他更困难。他患了肝癌,仍坚持工作,为改变兰考县的落后面貌奋斗到最后一息。群众说:“他心里装着全体人民,唯独没有他自己。”

(3)材料三中焦裕禄的事迹体现了哪些精神?

【改革发展】

材料四 “实现中国梦必须走中国道路。……这条道路是在改革开放30多年的伟大实践中走出来的,是在中华人民共和国成立60多年的持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的……”

——自习近平讲话

(4)依据材料四并结合所学知识回答,改革开放的开端是什么事件?“这条道路”是指什么道路?

【科技创新】

材料五 下图反映了袁隆平在田间观察水稻。

(5)材料五图片所反映的是我国取得的什么科技成就?

材料一:一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下了诗篇。

材料二:1978—2010年中国国民经济部分年份简表。

| 1978年 | 1992年 | 2002年 | 2010年 | |

| 我国国内生产总值(亿元) | 3624 | 20370 | 102398 | 421368 |

| 城镇居民家庭人均支配收入(元) | 343.4 | 1826 | 7073 | 28762 |

材料三:“如果说我们新中国成立以后有缺点,那就是对发展生产力方面有某种忽略。”“社会主义要消灭贫穷。贫穷不是社会主义,更不是共产主义,社会主义的优越性就是要逐步发展生产力,逐步改善人民的物质、文化生活。”

——邓小平淡话

材料四:如下图

(1)材料一中,他“写下诗篇”是哪一历史事件?有何影响?

(2)材料二中,1978—2010年中国经济较快增长,尤其是1992年后的迅猛增长,当归功于1978年和1992年中共两次重大会议精神的贯彻。这两次会议分别是哪两次会议?又分别作出了什么重大决策?

(3)根据材料三,结合所学知识,为“消灭贫穷”,邓小平带领中国人民走上了一条怎样的建设道路?

(4)根据材料四,结合所学知识,请说出这次大会把哪种思想确立为党的指导思想?

我们要永远铭记,改革开放伟大事业,是以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体带领全党全国各族人民继承、发展并成功推向二十一世纪的。党的第三代中央领导集体,高举邓小平理论伟大旗帜,坚持改革开放、与时俱进,捍卫中国特色社会主义,创建社会主义市场经济新体制,开创全面开放新局面,推进党的建设新的伟大工程,创立“三个代表”重要思想,继续引领改革开放的航船沿着正确方向破浪前进。

──摘自胡锦涛在中共十七大上的报告

请回答:

(1)“作出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策”是在哪次会议上?这次会议的召开有什么重大意义?

(2)社会主义初级阶段基本路线是何时确立的?其核心内容是什么?

(3)创建社会主义市场经济新体制是哪次会议上通过的?步入21世纪后,我国改革开放取得了哪些巨大成就?(至少举出2例)

材料一 洋务派主观上并不希望中国出现资本主义,在创办民用工业之时,一再表示不允许私人创办同类企业……但由于洋务派在中国封建制度下,引进了西方先进的科学技术,客观上加速了封建关系的瓦解。洋务派办民用工业,为解决资金问题,……吸收私人资本……即是民族资本主义因素。 ———《中国历史》八年级上册教师教学用书

材料二 中国与印度、美国钢和电产量的比较

| 中国(1952年产量) | 印度(1950年产量) | 美国(1950年产量) | |

| 钢产量(人均) | 2.37千克 | 4千克 | 538.3千克 |

| 发电量(人均) | 2.76千瓦时 | 10.9千瓦时 | 2949千瓦时 |

——《中国历史》八年级下册

材料三 下面壁画一肥猪赛大象

材料四 20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革,解放了思想的中国人焕发出蓬勃的创造力,书写了一个时代最为传奇的一页。

——纪录片《复兴之路》解说词

(1)结合材料一和所学知识,说说洋务运动的主观目的是什么?在创办民用工业的过程中,洋务运动客观上起到了什么作用?

(2)材料二反映了什么问题?为改变这一状况,有计划地进行社会主义建设,党和政府采取了什么措施?

(3)材料三壁画反映的是我国社会主义建设探索时期的一场经济运动,这场运动是什么?

(4)材料四中“卓有成效的社会变革”是指什么?中国人民在这场变革中探索出的一条发展之路是什么?

(5)要实现民族伟大复兴的“中国梦”,我们还有很长的路要走,当前中国制造面临创新能力不足、能源消耗高、环境恶化等问题,针对上述某一问题,提出你的一条建议。