春秋战国时期,中国先人们的智慧得到全面迸发,中国的思想文化领域一片繁荣。

材料一 春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)据材料一、指出“百家争鸣”各学派争论的共同问题,并结合所学知识,分析这一局面的深远影响。材料二

| 思想派别 | 中共二十大报告关键词 | 观点衔接 |

| 儒家 | 发展素质教育,促进教育公平 | “有教无类” |

| ① | 坚持全面依法治国,推进法治中国建设 | 以法治国 |

| 儒家 | 弘扬中华传统美德 | ② |

| 江山就是人民,人民就是江山 | ||

| ③ | 绿水青山就是金山银山 | 顺应自然 |

| 墨家 | 促进世界和平与发展,构建人类命运共同体 | ④ |

(3)综合上述材料和问题,简要说明传承中国古代思想文化的必要性。

相似题推荐

材料一:作为一个坚定的孔子的信徒……荀子又是诸子中的一个综合者,他批评庄子“蔽于天而不知人”,但同时对于庄子的天论,有很多的吸收,因此发展出“天人之分"的学说。——严文明《中华文明史》(第一卷)

(1)写出材料中荀子和庄子所属学派,并根据材料概括战国时期思想发展呈现的特点。

材料二:吾将以教主尊孔子。……而教主不足以尽孔子。教主感化力所及,限于其信徒……举中国人,虽未尝读孔子之书者,而皆在孔子范围中也……吾将以教育家尊孔子。……而教育家不足以尽孔子。教育家之主义及方法,只能适用于一时代、一社会,而孔子之教育,则措四海而皆准,俟(等待)百世而不惑也。

——梁启超《世界伟人》

(2)材料二中梁启超是怎样评价孔子的?概括指出其评价的主要依据。

材料三:

儒学的传播 汉朝以后,儒家典籍传入越南、朝鲜、日本等国,这些国家纷纷建立孔庙,实行以儒学为主的开科取士。明清以后,孔子学说传到了西方,欧洲一些思想家也从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 |  |

材料一 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异。其中以儒家和墨家的规模比较大。儒家设立的私学,首推孔子。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

(1)根据材料一,结合所学知识说出墨家和法家的代表人物各一位。

材料二 伏尔泰对孔子的思想极为推崇,“孔子"成为他敢于反抗专制的“守护神”。他把孔子的思想景括为“德治主义",坚定地主张法国应该实行“德治主义"。

——《孔子思想对世界文明的影响》

(2)依据材料二,“德治主义”体现了孔子思想的核心是什么?

材料三 儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则……法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

(3)依据材料三,归纳“百家争鸣”出现的重要意义?

材料四 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生,修身齐家治国平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(4)根据材料四并结合所学知识,应如何正确看待中国传统文化?

材料一 他生活在春秋晚期,30岁左右便收徒讲学,前后从事教育活动40多年。相传他有弟子3000人,其中出名的有72人。他有关教育思想和教学方法的许多言论,成为后世传颂的格言。他提倡“道之以德,齐之以礼”,主张“为政以德”。

材料二 他生活在战国末期,是荀子的学生,他强调“法治”,并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。

(1)材料一、二中的“他”分别指的是谁?他们各属于诸子百家中的哪一学派?

(2)根据材料一归纳“他”的历史地位,并列举出两条与“他”有关的教育方面的成就或主张。

(3)材料一、二中的“他”在治理国家的问题上,主张有何不同?你赞成哪一种观点,试说明理由。

(1)春秋战国时期,思想领域出现的“熠熠生辉”的局面叫什么?

(2)儒家的创始人是谁?他的思想核心是什么?

(3)老子创立的学派叫什么?该学派有什么思想主张?(至少写一个)

(4)“法治改革”是什么学派的主张?

材料一:在五千年的文明发展中,中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐。以和为贵,与人为善,己所不欲、勿施于人等理念。是建设人类命运共同体的重要思想宝库。

——赵可金《人类命运共同体思想的丰富内涵与理论价值》

材料二:“世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的”。

(1)“己所不欲、勿施于人”是我国古代哪一位大思想家的主张?

(2)他的核心思想是什么?

(3)他的思想被其弟子整理成书,书的名字是什么?

(4)春秋时期,道家学派的创始人是谁?他的学说集中在哪本书中?

(5)你是如何理解“世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的”这句话的?请你用解决学习上所遇到的困难举例说明。

(6)战国时期,道家学派的代表人物是谁?战国时期还有很多著名的思想家。试举一例。

| 古代中国·异彩纷呈 | |||

| 典籍篇 | A.《老子》(又名《道德经》)B.《史记》C.《天工开物》D.《红楼梦》 | ||

| 人物篇 |

|

|

|

| 发明篇 | 1620年,英国哲学家培根在《新工具》一书中提到:“印刷术、火药、指南针这三种发明已经在世界范围内把事物的全部面貌和情况都改变了。” | ||

示例:板块一“文学名著”D

板块二“史学经典”

板块三“科技巨著”

板块四“思想典籍”

(2)请你从“人物篇”中任选一位人物,说明他能够入选展板的理由。(多选多答只评第一个)

(3)“发明篇”中培根的评述,反映的中国古代重大发明对世界文明发展的共同作用是什么?

材料一 夏朝形势图商朝形势图

夏朝形势图

——出自《中国历史地图册》 | 商朝形势图

——出自《中国历史(七年级上册)》 |

材料二 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区……与周边族群的交流与融合,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。……诸子心系天下,百家新说迭出,汇聚成中华民族优秀传统文化的源头活水。

——《简明中国历史读本》

(1)材料一中图一王朝的建立者是谁?该王朝开创的哪一制度,为以后历代王朝承袭?从图一到图二,早期国家的地域发生了什么变化?商周时期青铜器为典型的文明成果之一,结合所学知识,请分别列举商朝和周朝代表。

(2)材料二中“这一时期”是哪一时期?据材料二,归纳“兼并战争”的影响。结合材料和所学知识,指出“诸子心系天下,百家新说迭出”反映的历史现象。

(3)综上所述,概括夏商周时期在中华文明发展进程中的作用。

【推荐2】春秋战国时期社会处于动荡与巨变之中,兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣,成为这一时期的主要特征。

材料一:

| 古书上记载,春秋时期,人们已经用铁农具来耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁农具。此外,至迟在春秋末年,人们已经使用牛来耕地。 |

| (齐国)一女必有一针一刀……耕者必有一耒一耜一铫(古代一种大锄)。 |

(1)从上述材料所呈现的这些现象中你获取了哪些信息?

材料二:七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑在亲属和公子之间进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

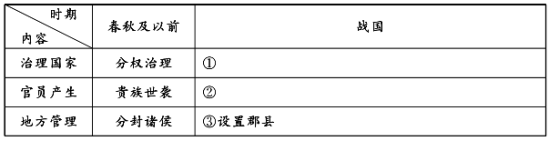

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

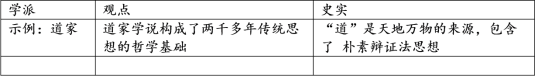

材料三:先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四:先秦诸子百家的部分主张老子认为“道”是天地万物的来源,其思想包含了朴素辩证法思想;孔子:思想核心是“仁”,即“仁者爱人”;提出为政以德;孟子:提出“仁政”道德标准;提出“舍生取义”的思想;庄子:主张人应顺应自然的本性;韩非:主张建立中央集权制度,倡导变法革新的思想。

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加以印证。

(4)从材料四中选取一个主张,谈谈对今天有什么借鉴?

材料一史明智同学在刚结束的模拟考试中考砸了。爸爸暴跳如雷,说要“家法伺候”,妈妈赶紧说:“我们要好好教育孩子,使他进步”,爷爷慢吞吞的说:“这次考差了不全是坏事,知道差在哪儿,坏事可以变成好事吗?”

材料二(他)是了不得的教育家。他提出的教育哲学可以说是民主、自由的教育哲学,将人看作是平等的。

——胡适

材料三 春秋战国时期,诸侯割据纷争,社会急剧变化。儒、法、道、墨、阴阳等学派针对治理国家的问题提出自己的主张,各家学派之间进行激烈的论争,出现了百家争鸣的局面。

(1)材料一中爷爷的言论与我国古代哪一学派的主张最接近?创始人在政治上主张什么?

(2)材料二中的“他”指的是谁?他突出体现“将人看作是平等的”的教育主张是什么?

(3)根据材料三,指出百家争鸣出现的背景和各学派论争的共同问题

材料一:自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说。

----王国维

材料二:(他)因报改革天下之宏愿,故政治活动之外更注意于教育事业,开中国史上民间自由讲学之第一声。

----钱穆《国史大纲》

材料三:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯而为大夫。”

----孟子

请回答:

(1)材料一中的“诸子九流各创其学说”反映的是中国古代史上哪一重要的历史事件?

(2)材料二中的“他”是哪一思想学派的创始人?其中“开中国史上民间自由讲学之第一声”指的是他在教育上的什么举措?在治理国家方面,他的政治主张是什么?

(3)根据材料三,概况孟子的主张。为维系社会秩序,同时期与孟子同一学派的另外一位著名的思想家是谁?他又提出了什么主张?

材料孔子是个平民,传世十几代,学者尊崇他。上起天子王侯,中原凡是讲习六经的都要以孔夫子为标准来判断是非,孔子可说是至高无上的圣人了!

——摘译自司马迁《史记·孔子世家》

材料二百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。……在构建和谐社会的今天,道家主张的方正且自然,廉洁但不伤人,正直但不能无所顾忌,光明内敛的处事原则,是“厚德载物”思想的最好诠释;墨家提出和谐社会的构建分为尚贤、节用、兼爱三个层次;儒家所主张的以“仁、义、礼、智、信”为伦理基础的价值观念,如“民为重,社稷次之,君为轻”的民本思想,是解决当前社会发展过程中出现的社会矛盾的济世良言。

——摘编自谭苏《轮春秋战国时期的百家争鸣》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述材料一所属的史料类型,并概括孔子的地位。(2)根据材料二并结合所学知识,分别概括道家和墨家的思想主张。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析“百家争鸣”的意义。

材料一 春秋战国时期的铁制农具和牛尊

材料二 周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。

——《汉书》

材料三 士阶层的发展及其独立、自由之意识的觉酰,为战国时期学术文化繁荣创造了重要的条件。……思想界形成了众多的学术派别,当时号称“百家”。社会变革中这些思想家从不同的角度出发,针对现实,分别提出了自己的见解和主张。

——《中国古代史》

(1)材料一反映了当时农业生产领域出现了哪些新现象?结合所学知识,这些现象对农业发展起到了什么作用?

(2)材料二中的诸侯国数量发生了怎样的变化?结合所学知识,指出该变化的直接原因。这一变化对当时的民族关系起到了什么影响?

(3)材料三描述了战国时期哪一思想文化的繁荣局面?列举战国时期儒家学派的一位代表人物及其主要观点。据材料,指出“学术文化繁荣”的重要条件及“这些思想家”提出主张的出发点。

(4)综合上述材料,概括这一时期的历史主题。