材料一 据《史记·商君列传》记载,商鞅合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,国家富强起来。

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?材料二 秦始皇说:“长期以来,天下战乱不断,老百姓饱受苦难,就是因为有诸侯。凭借祖先的恩赐,如今完成统一。如果天下刚刚安定,又建立诸侯国,就是在制造战乱;再想让国家安定,就太难了。”

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

(2)依据材料二指出,秦始皇认为天下长期战乱不断,是因为实行了什么制度?接受这一教训,秦始皇实行了什么制度?材料三 汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——傅乐成《中国通史》

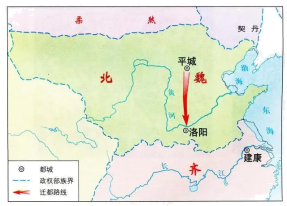

(3)依据材料三并结合所学知识回答,“新货币的发行以及盐、铁、酒的专利”分别是什么措施?材料四 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(4)材料四反映的是哪一历史事件?这一事件产生了什么积极作用?相似题推荐

材料一:合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理……变法五年后,国家富强起来。

——整编百度文库《史记•商君列传》

材料二:“能得爵首一者,赏爵一级,益田一顷,益宅九亩,一除庶子一人,乃得人兵官之吏……”。

——摘《商君书.境内》

材料三:

材料四:“汉兴,海内为一……蜀卓氏之先,赵人也,用铁致富……。富致僮千人,田池射猎之乐,拟於人君……(鲁)曹邴氏……以铁治起,富致巨万……”

——《史记.货殖列传》

材料五:为了提高鲜卑族的文化水平,便于读汉人书,接受汉文化,文帝下令宣布:“今欲断诸北语,一从正音。年三十以上,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。”

——《北史•咸阳玉禧传》

(1)材料一反映的是什么历史事件?材料中所体现此次改革对后世地方行政管理影响深远的一项内容是什么?(2)材料二反映的是变法中的哪一项改革措施?

(3)上图所体现的变法中有利于经济发展的改革措施是什么?

(4)针对材料四所出现的问题,西汉武帝为改变这状况,实行了怎样的改革措施?在全国统一推行什么货币?

(5)材料五反映的是哪一历史改革?其中“正音”指的是什么?

(6)站在整个中华民族的角度,这次改革最大的历史贡献是什么?

材料一

材料二 洋务派在中央以恭亲王奕祈为代表,在地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等人为代表。从19世纪60年代到90年代中期,他们掀起了一场旨在“自强”“求富”的洋务运动。

——义务教育教科书《中国历史》八年级上册

(2)洋务派掀起“自强”“求富”这一“战略调整”的主要目的是什么?其结果对你有何启示?材料三 一百年来,党总是能够在重大历史关头从战略上认识、分析、判断面临的重大历史课题,制定正确的政治战略策略,这是党战胜无数风险挑战、不断从胜利走向胜利的有力保证。

——习近平2022年1月11日在省部级主要领导千部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班上的讲话

(3)依据材料并结合史实,任意选择“从国共合作到国共对立”或“中国特色社会主义道路”时期的一例代表性史实阐述在“重大历史关头”中国共产党是如何制定正确的政治战略策略的。【推荐3】阅读材料,回答问题

材料一:公元前365年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法。法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功的大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。

﹣﹣摘自人教版《历史》七年级上册

材料二:(太和)十有八年……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳。

﹣﹣《魏书•高帝纪下》

(1)据材料一说明,生活在商鞅变法时期秦国的农民,是否支持商鞅变法?为什么?商鞅变法给秦国带来的变化。

(2)材料二反映的是历史上哪次改革?据材料概括改革的措施。这次改革有什么作用?

(3)一次改革能否成功,取决于哪些因素?(归纳一点即可)

图一 图二

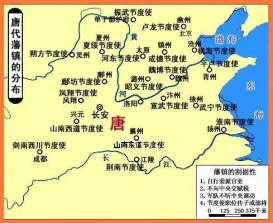

(1)图一反映的是哪一朝代的哪一制度?图二反映的是哪一朝代的哪一制度?

材料二

图三 图四 图五《五铢钱》

(2)图三反映出西汉王朝面临着怎样的问题?图四反映出为了解决这一问题,汉武帝采取了什么样的措施?图五反映出汉武帝为了实现经济上的大一统采取了什么措施?

材料三

图六 图七

(3)图六反映出唐朝出现了什么样的政治局面?为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端,从图七中的皇帝开始采取了什么样的政策?

材料四

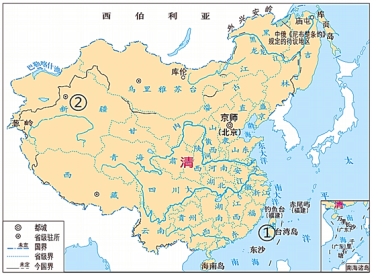

图八 图九

(4)图八是哪朝疆域?为了加强对地方的控制,这一朝代推行什么制度?通过图九我们可以知道明朝在地方上推行什么样的政策?

(5)图二、图四、图八、图九实行的的措施起到了什么共同的积极作用?

材料一秦皇一死,秦帝国荡然无存。可是他统一中国的功绩并不因之而湮灭,不出10年之内一个新朝代继之勃兴,兹后延续达400年。汉朝在公元前后各经历约200年,全盛时管辖的人口约6000万,足可与罗马帝国相比拟,就是从所控制地域和存在的时间上讲,两个帝国也可以相提并论,只是中国方面内在的凝聚力,非西方所能望其项背。

——黄仁宇《中国大历史》

(1)结合所学知识,分析材料一中秦始皇“统一中国的功绩并不因之而湮灭”的理由。(答出两条即可)

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(2)汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治和思想方面分别采取了什么措施?

材料三 若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史·地理志》

(3)根据材料三概括元朝疆域状况的特点。为此,统治者实行了怎样的地方管理制度?

材料四 清朝在康熙、雍正、乾隆时期,经过同外部侵略势力及内部分裂割据势力的一系列重大斗争,建立起一个空前统一和巩固的国家。乾隆时期,清朝的疆域已经最后形成……这就基本奠定了中国今天疆域的规模。

(4)清朝前期在图中①②所示区域设置什么机构(或官职)进行有效管理的?

(5)结合上述材料谈谈自己的认识。

材料一 如下图

材料二 由秦始皇统一中国后所开创的君主专制主义中央集权制度,从产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中图1反映了西周何种政治制度,并写出图1中居于金字塔的第一层和第二层的身份名称;研究历史是离不开史料支撑的,你认为图2属于什么史料类型?

(2)依据材料二,概括秦朝所建立的政治制度名称?并指出该制度对我国历史发展有何积极作用。

(3)综合上述材料,谈谈你对制度创新的看法?

材料一:江山如此多娇,引无数英雄竞折膜。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍进风骚。一代天骄,成吉思汗,只识穹弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东《沁园春·雪》

(1)根据所学知识写出材料一中秦皇、汉武分别指的是哪位历史人物?

材料二:如下表格

| 人物 | 秦皇 | 汉武 |

| 政治上 | 确立A | 实行推恩令和刺史制度 |

| 经济上 | 统一度量衡和货币B | 统一铸C、盐铁专卖、平抑物价 |

| 文化上 | 统一文字(D) | 罢黜百家、尊崇儒术 |

材料三:秦始皇为禁锢人们的思想言论,下令烧毁民间收藏的诸子百家书籍,仅留下泰国的史书及医药、种植、占卜之类的书。他又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋。

——人教版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料四:汉武帝接受E的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

——人教版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(3)依据材料三和材料四回答秦皇和汉武加强思想统治的措施分别是什么?

(4)材料四中的汉武帝把儒家学说定为其精神支柱是接受一人的建议,请完善字母E代表的人名字是谁?

(5)匈奴族与秦朝、汉朝都有联系,请写出秦朝时期、西汉汉武帝时期北击匈奴的将领分别是谁?(各举1例)

(6)汉武帝实行推恩令是接受谁的建议?

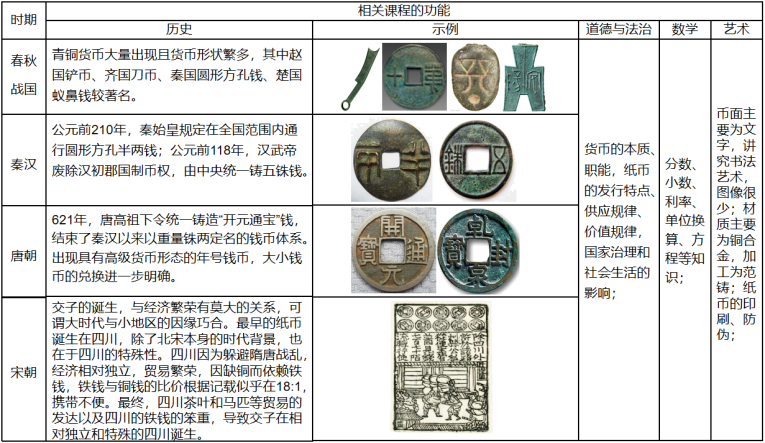

在历史长河中,货币以不同形态流通于商贸体系中,连接了政治、经济、和文化。

小钱币、大历史知识图谱

(1)根据材料并结合所学知识,分析北宋交子产生的背景。

(2)纵观材料,概括中国古代钱币演变的趋势。

(3)中国古代货币的演变对当时的国家治理和人们的社会生活产生了那些影响?

材料一:西汉初年“民失作业,而大饥保。凡米石五千,人相食,死者过半”。

——《汉书•食货志》

(1)材料一反映了当时社会处于什么样的境况?为此,西汉初年的统治者采取了何种政策?

材料二:

汉文帝时,采纳了大臣晁错提出的“务民于农桑,薄赋敛”的建议;文帝十三年下诏废除肉刑,着手改革刑制。 | 光武帝下诏:“并省四百余县,吏职减损,十置其一”“建武六年下诏,恢复西汉前期三十税一赋制”“……被略为奴婢者,皆一切免为庶人” |

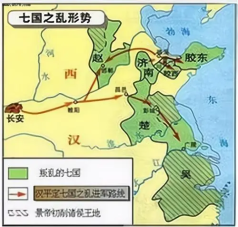

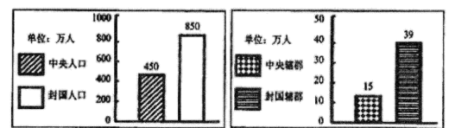

材料三:西汉初期,中央和封国力量的对比。

(3)材料三反映出,西汉初期中央面临什么问题?为了巩固大一统王朝,汉武帝在政治、经济和思想文化方面分别采取了哪些措施?(五点即可)

(4)汉武帝的措施使西汉王朝开始进入什么时期?

【民族和睦篇】

材料一:北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,……是继续保存拓拔氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是摒弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

(1)材料一中“北魏统治者”做出怎样的抉择?这个“抉择”产生了什么影响?

材料二:藏族有一首民歌(唐太宗统治时期),直到今天都广为百姓所传唱。歌词是:“正月十五那一天,公主答应来西藏。莲花大坝不用怕,百匹骏马迎接您。高耸雪山不用怕,百头牦牛迎接您。奔腾江水不用怕,百只皮筏迎接您。”

(2)材料二歌词传唱的是什么事件?唐太宗实行什么样的民族政策,赢得了少数民族首领的拥护和爱戴?当今我国解决民族问题的基本政策是什么?

【祖国统一篇】

材料三:明清统一多民族国家的巩固,主要特点就是对外抗击外敌入侵,对内同分裂和叛乱势力作斗争,两者密切相结合。

(3)根据材料三和所学的知识,请你分别说出明清时期“抗击外敌入侵”的事件各一例。

材料四:香港回归祖国,是件值得全体炎黄子孙热烈庆祝的大事,它是迈向祖国全面统一的重要步骤,又是用新思维以和平方式圆满解决领土问题的一个范例。

(4)材料四中“以和平方式圆满解决领土问题”的“新思维”指什么政策?香港回归有何意义?

材料五:2019年7月21日,香港部分激进示威者围堵香港中联办,污损国徽,喷涂侮辱国家、民族的字句。之前,一些极端激进分子以反对修例为名,冲击香港特别行政区立法会大楼,殴打警察,这些暴力行为已经严重破坏香港社会秩序……

(5)阅读材料五后,请你对香港青少年说一句话。

材料一

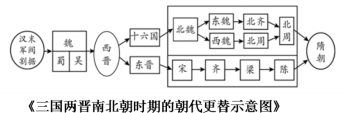

(1)依据材料一、概括这一时期的特征(单元主题)。

材料二

| 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,……无积聚而多贫。 ——《史记·货殖列传》 | 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》 |

材料三

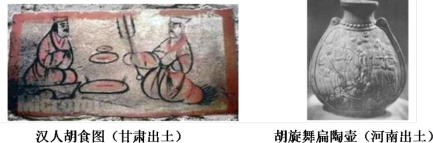

(3)依据材料三、概括魏晋以来汉族与少数民族交往的内容。结合所学,分析其历史影响。

材料一:北魏孝文帝拓跋宏是较早进行汉化改革的皇帝,他在公元496年,领头把复姓拓跋改为元,从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改姓为刘,步六孤氏改姓为陆。当时鲜卑民族改姓达一百多。

材料二:孝文帝改革能够取得了成功。一方面是因为改革的大方向是正确的,是先进文化、制度对落后文化和制度的取代:另一方面,孝文帝本人的改革意志和决心起到了关键性作用,对破坏改革的势力进行强有力打击,扫除改革障碍,同时他还注意选贤任能,培养改革中坚力量,推动改革持续不断向前迈进。

(1)结合材料一孝文帝都实行的哪些汉化措施?这次改革的目的是什么?这次改革有何影响?(2)根据材料二,谈一谈北魏孝文帝改革对今天的改革有哪些重要启示?