【思想活跃】

材料一

| 春秋战国时代,诸子百家之学异常活跃、极富创造力,被公认为中国思想文化史上灿烂辉煌的时代。 | 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相合,前后相随。 ——《道德经》 |

| 图一 | 图二 |

【政治统一】

材料二 昔秦……蚕食天下,并吞战国,海内为一、功齐三代(意为“功绩很大”)。

——摘编自班固《汉书·主父偃传》

(2)材料二中是谁“蚕食天下,并吞战围,海内为一”?为巩固统一、他在地方行政管理上推行什么制度?【经济发达】

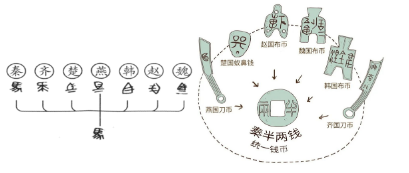

材料三 丁同学围绕“中国古代货币的演变”的跨学科主题学习,整理了以下学习资料

| 时期 | 北宋 |

| 语文 | 《水浒传》:林冲发配,路经柴进庄上,庄客拿盘子“托出一斗白米,米上放着十贯钱”。当时一斗米约合今天十四斤,铜钱十贯约重七十斤,两者相加,重八十多斤。礼可谓“重”矣,可是披枷带锁的林冲如何带走呢? |

| 历史 | 商业贸易发展使货币流通量开始大幅增长。流通的货币以铜钱和铁钱为主,跨区域贸易需要远途运输和大量货币。 |

| 地理 | 四川盆地边缘地区,山地面积占总面积的93%,其中又以海拔1500~3000米的山地为主,个别山峰超过了4000米。 |

| 科技 | 四川的雕版印刷业发达,所生产的纸是印制纸币的上佳原料。 |

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代社会发展的认识。

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料,回答问题。

【传统文化闪光芒】

材料一到了战国时期,为了应对更加剧烈的社会变革,士人们大胆思索,相互论辩,形成了众多的思想流派,被称为“诸子百家”。他们之间的思想论争被后世称为“百家争鸣”。百家争鸣有力地促进了思想文化和社会的发展,各派之间相互论争,批判,彼此吸收合理的成分,共同构成了中国传统文化的基本精神。

——岳麓书社版《中国古代史》

(1)列举“诸子百家”的一家,结合相关史实讲述它的影响。

【民主自由传世界】

材料二这份宣言阐明了关于自由、财产和安全的基本原则——“就人们的权利而论,人人生而平等,且始终如此。……国家实质上是所有主权的来源……法律是公共意志的表达……自由存在于做任何不损害别人的事情的权力中……财产权是神圣不可侵犯的,除了有明显的公共需要、法律上得到确定和先前规定的损失赔偿是公正的情况下,没有一个人应当被剥夺这种权利。”这份宣言是革命的基本要旨。它的精神传播到整个欧洲,最后传播到整个世界。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)依据材料并结合所学知识,指出这份宣言是什么历史文献?它的核心思想是什么?

【关键时刻挽狂澜】

材料三

(3)图中历史事件在中国的发展过程中有什么伟大意义?

【当代文化新发展】

材料四文化的发展一定要有助于促进中华民族的全面发展,文化自信一定要转化为民族自强、发展自强。现在,我们之所以重视中华优秀传统文化,是因为其中蕴藏着中华民族的智慧,是我们建设中国特色社会主义的思想宝库,而不是出于对传统文化的迷恋和孤芳自赏。如果不立足现实,着眼民族自强和发展自强来增强文化自信、繁荣发展文化,而是片面强调回归传统、回归儒学,那就偏离了我们党增强文化自信的初衷。

——周青梅《理论热点问题》

(4)依据上述材料并结合所学知识,简述21世纪的中国如何增强文化自信,繁荣发展文化?

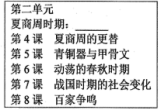

材料一 如图是人民教育出版社部编七年级上册历史教材2016年第1版第二单元目录

材料二 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地与周边族群的交流与融合,为秦统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。诸子心系天下,百家新说迭出,汇聚成中华民族优秀传统文化的源头活水。

——《简明中国历史读本》

问题

(1)材料一中的横线上应该填上什么内容?

(2)材料二中的“这一时期”指哪一时期?根据材料,归纳“兼并战争”的影响。结合材料和所学知识,指出“源头活水”的来源。夏商周时期在中华文明发展进程中的地位。

材料一 古书上记载,春秋时期,人们已经用铁制农具耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁制农具。

——部编版《中国历史七年级上册》

材料二 孝公元年(公元前361年),秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之。(注释:指秦国偏远落后,不被中原各国看重)孝公于是下令国中曰;“宾客”卫鞅闻是令下,西入秦……十九年(公元前343年),天子致伯(注释:天子赐予秦王霸主称号),诸侯毕(注释:都,全部)贺

——《史记》

材料三 当时,各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。

——部编版《中国历史七年级上册》

(1)材料一从哪两个方面说明了铁器的出现?铁制农具的使用又导致耕作技术有了什么突破?

(2)根据材料二,说说卫鞅入秦前后,秦国有什么变化?导致秦国变化的主要原因是什么?

(3)材料三中的这局面,历史上称为什么?这种局面发生在什么时期。

(4)以上材料说明这一历史时期,社会在哪些方面发生了巨大的变化?

【位列诸侯】

材料一:西戎犬戎与申侯伐周,杀幽王郦山下。而秦襄公将(带领)兵救周……有功。周……东徙雒邑(即洛邑),襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯,赐之岐以西之地。

——《史记•秦本纪》

(1)材料反映了周朝实行哪一制度?

【傲视西方】

材料二:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,……倾邻国 而雄诸侯。……至于始皇,遂并天下。

——《汉书•食货志上》

(2)材料体现了“商君”改革的哪些措施?结合所学知识,分析改革是如何为“始皇”“并天下”奠定基础的。

【统一天下】

材料三: 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。

——《史记•秦始皇本纪》

材料四:汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤(奔忙于救助百姓、医治战争创伤)之不暇,困平城,病流矢(刘邦为讨伐韩王被匈奴困于平城,为平定英布叛乱被乱箭射伤),陵迟不救者三代。后乃谋臣献画,而离削自守矣。然而封建之始,郡国居半,时则有叛国(背叛朝廷的王国)而无叛郡,秦制之得亦以明矣。

——柳宗元《封建论》

(3)材料三反映秦统一后在全国实行什么制度?联系材料四说明这一制度的历史作用。

【崛起篇】

材料一:(新法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记商君传》

(1)秦国的崛起与材料一反映的什么事件有关?结合所学知识回答,材料一中“民勇于公战”的原因是什么?

【建立篇】

材料二:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》

(2)材料二中“秦王”是谁?秦统一全国,有何重大意义?

【巩固篇】

材料三:

(3)依据材料三所示信息,指出秦朝创立的政治制度的名称。秦建立这一制度,采用哪一学派的思想?

(4)依据材料三所示信息,指出秦朝为巩固统一采取的两项重要措施是什么?

【亡国篇】

材料四:“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”

——《史记·陈涉世家》

(5)秦朝二世而亡,材料四反映的是哪一历史事件?结合所学知识回答,导致秦朝灭亡的根本原因是什么?

【启示篇】

(6)结合以上材料及所学知识,谈谈你对秦朝兴亡的认识。

材料一 春秋战国时期是中国社会中的一个经济飞逆发展和技术革新的时代。此时,消河流域、中原和四川成都盆地由于受到诸侯们鼓励的大规模开荒垦雍而变威了持久耕作区。当时的大型灌溉设施力求达到能够为土地开发和在干旱时期引水的目的。

——摘编自谢和耐《中国社会史》

(1)根据材料一结合所学,文中促进“技术革新”的生产工具指的是什么?举出一例秦国修理的至今仍在发挥作用的“大型灌溉设施”。

材料二 一法度衡石丈尺。车同轨。书同文。

——《史记·秦始皇本纪》

(2)材料二中包含了秦始皇巩固统一的经济措施有哪些?这些措施对国家的发展有什么重要意义。

材料三 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——翦伯赞《中国交场要》(上)

(3)根据材料三概括文帝、景帝发展农业的措施。他们的统治局面历史上称为什么?

(4)综合上述材料,你认为推动中国古代社会经济发展的重要因素有哪些(至少写出两点。)

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?出现的盛世局面称作什么?这一盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?

材料二

(2)农业工具的创新促进了生产的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?

材料三 (宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——(法国)谢和耐《南宋社会生活史》

(3)材料三认为“宋代现代化的程度令人吃惊”,那么当时使用的最早的“纸钞”是什么?它出现在何地?

材料四 两宋时期“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”;“丝、棉纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”;“苏湖熟,天下足”。

(4)结合所学知识回答,材料二这些现象说明了什么问题?

材料一 在唐朝前期的100多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具。

材料二 在中国新冠肺炎疫情严重时期,日本援助中国的物资上印着“山川异域,风月同天”“青山道同云雨,明月何曾是两乡”等诗句,感动了无数中国人,也体现了中日两国的深厚友谊。

材料三 两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”,“国家根本,仰给东南”;“丝、棉纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”;“苏湖熟,天下足”。

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝时发明并推广了哪两种生产工具?

(2)材料二体现了中日两国的深厚友谊,在唐朝时,两国交往就很频繁,请依所学举两例说明。

(3)从材料三可以看出我国古代经济格局发生了怎样的变化?结合所学知识分析,出现这种变化的最主要原因是什么?

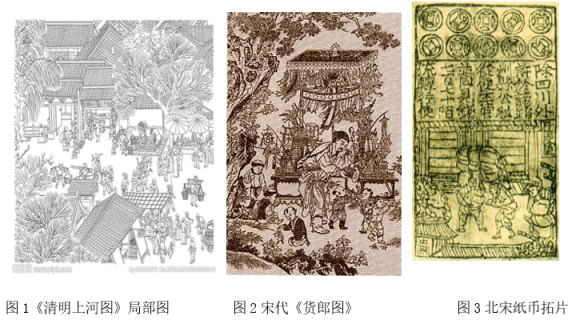

(4)材料四中北宋纸币最早出现于哪一地区?这三幅图片共同反映了两宋时期哪一行业的发展状况?

【收藏在博物馆里的文物】

材料一 故宫博物院与凤凰卫视联合宣布,《清明上河图》高科技艺术互动展演即将完成,这件国宝级作品将从纸上立体起来,于2018年春夏与观众见面。

——中国青年报(2018年03月06日08版)

【陈列在广阔大地上的遗产】

材料二

【书写在古籍里的文字】

材料三 贞观九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。”

——【唐】吴兢《贞观政要·政体第二》

请回答:

(1)观察材料一并结合所学知识回答,指出这幅名反映的是我国古代哪个朝代怎样的社会信息?图中所示历史时期我国经济上有何新发展?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,隋朝人运河位于长江以南的是哪一段?大运河的开通对我国古代经济发展有何影响?元世祖在位时开凿“新运河”的主要目的是什么?

(3)根据材料三,概括唐朝出现“贞观之治”面的原因,并写出材料中对治国理政最具借鉴意义的一句话。

(4)请你为保护文物遗产设计一条宣传语。