材料一

(1)材料一中商鞅变法中,具有决定性作用的人物是谁?其中在军事上的主要内容有哪些?说说这场变法有何意义。

材料二

材料三

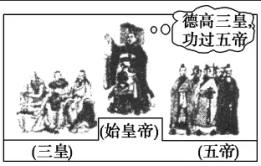

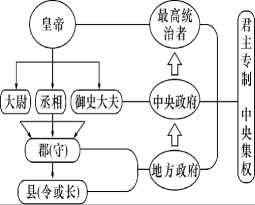

(2)材料二、三反映了秦朝的什么制度?他实施这一制度的目的是什么?

【定措施巩固统一】

材料四

(3)结合材料四指出,秦始皇还采取了哪些巩固统一的措施。这些措施有什么历史影响?

相似题推荐

材料一:封闭的地理环境,且地处边缘,使秦国被先进的其他中原国家认为是夷狱,不能参与诸侯会盟,秦孝公曾说:“诸侯卑秦,丑莫大焉。”当时秦国还是周天子的封地,因而采用奴隶制的经济制度,国家政权被牢牢地掌握在几个氏族大家手中,政治制度相对粗糙,仍旧是以春秋时期的分封制、宗法制为治国方略,结构单一,社会动荡。随着战国诸侯称霸兼并战争时代的到来,各国及时变法,发展迅速,而秦国被落后的生产力所影响,日益衰落。

——赵燕霞、李佳怡《商鞅变法与秦国崛起》

材料二:19世纪中期,在(日本)一些经济比较发达的地区,商人们的力量逐渐强大,他们日益感觉到,在德川幕府统治下的旧制度严重制约着生产的发展,阻碍他们对利益的追求。……就在日本国内各阶级矛盾显露的同时,1853年,美国海军舰队叩关进入江户城,此后,幕府签署了一系列不平等的条约,使其成为社会其他阶层讨伐的目标。……面对西方资本主义列强的纷纷入侵,鉴于中国在鸦片战争中受辱的教训,日本越来越多的有识之士感到,要挽救日本的民族危亡,实现民族振兴,必须推翻幕府统治,进行社会改革。

——马冰《明治维新和戊戌变法背景的比较研究》

材料三:1929年已经处于萧条状态的农业收入,从一百三十亿美元下降到大约五十五亿美元,农民的抗议运动甚至暴力运动一浪接一浪。这些问题不解决,资本主义的统治将难以为继。于是罗斯福采取政府干预来解决农业农村所面临的种种问题,推动农业现代化。而当时农业现代化的具体内容包括电气化、机械化、农业科技、农业农村的社会保障体制等,如果完全由市场进行配置的话,其供给将不足。在此情况下,新政以政府干预的形式来提供这些服务、推动农业现代化就是必要的了。

——杜芳、乐波《罗斯福新政与美国农业现代化及其启示》

请回答:

(1)根据材料一,概括推动秦国进行商鞅变法的因素有哪些?

(2)根据材料二,概括日本进行明治维新的社会背景。

(3)根据材料三,归纳在新政期间罗斯福为何要推动农业现代化?并根据所学知识指出,罗斯福新政中,既直接提高就业率,又为经济发展开拓空间的措施是什么?

(4)综上,你可以得出什么启示?

材料一

材料二 “大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……”

——《礼记》

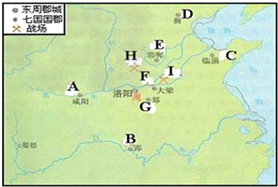

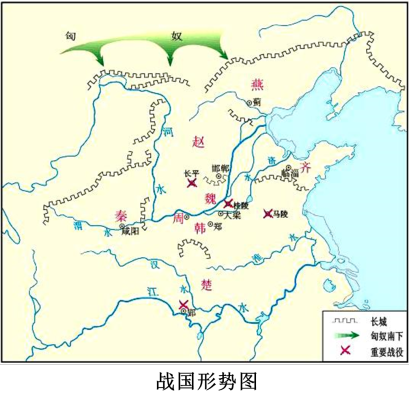

材料三 战国形势图如下图(ABCDEFG代表战国七雄)

材料四 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而王。反古者不可非,而循礼者不足多。”公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

回答问题:

(1)材料一中最早懂得人工取火的是哪一字母所代表的人类?北京人遗址对研究人类的起源进化有何意义?

(2)材料二中的“大道之行”指的是什么制度?该制度的含义是什么?世界上出土的最重的青铜器是什么?

(3)分别写出材料三图中字母D.G分别代表的国家。

(4)材料四中的卫鞅代表什么阶级的利益?卫鞅后来遭秦国旧贵族诬陷最终被新任国君以车裂酷刑处死,他的惨死又说明了什么?

(5)通过以上材料,说说社会发展和政治改革之间的联系。

材料一:“治世不一道,便国不法古。”

——《商君书》

材料二:

商鞅变法内容

| 项目 | 主要内容 |

政治 | (1)确立 ,由国君直接派官吏治理 |

| (2)废除贵族的 特权 | |

| (3)改革 ,加强对人民的管理 | |

| (4)严明 ,禁止私斗 | |

经济 | (5)废除旧的土地制度 |

| (6)鼓励 ,生产粮食布帛多的人可以免除徭役 | |

| (7)统一 | |

| 军事 | (8)奖励 ,对有军功者授予 |

材料三:令既具未布,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金!”有一人徙之,辄予五十金。乃下令。

——《资治通鉴》

(1)材料一是哪位政治家说的?这句话反映了哪家学派的思想?(2)变法得到哪位君主的支持而得以实行?变法的时间是哪年?

(3)材料二(一)战国形势图中①②③④分别是哪个国家?

(4)根据材料三,“立三丈之木于国都市南”的目的是什么?这次变法影响如何?

材料一 “这是一个划时代的突破和最骇人听闻的社会结构,没有封国封爵,没有公侯伯子男……尤其是儒家学者更是大惑不解,而且不久就大起恐慌,这简直就是打碎他们的饭碗了。”

(1)材料一描述的该朝代“社会结构”中哪一地方行政制度对后世产生了深远影响?

材料二 汉武帝执政时期,中国封建社会形成了辉煌的“西汉盛世”,汉武帝的伟大之处在于他的诸多首创精神和积极的治政态度……他两次派遣使团出使西域,建立起沟通中西交通的陆上要道,丰富和充实了华夏文明。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出汉武帝为加强中央集权在思想上具有“首创精神的措施。

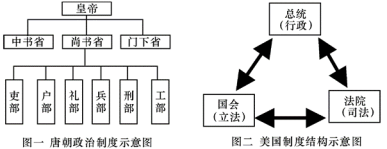

材料三

(3)材料三中图一体现的是唐朝完善的哪一重大政治制度?图二美国政治制度体现的基本原则是什么?

材料四 (宋太祖)召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,战斗不息,苍生涂地,其故何也?”普曰:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(4)赵普认为自唐以来“战斗不息,苍生涂地”的原因是什么?为“制其钱谷”(集中财权),北宋在地方设置了哪一官职?

材料五 行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。……

——中国论文网

(5)据材料五,说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制。

材料六 任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

(6)政治制度“针对现实”“时时刻刻求其能变动适应”,但其“本原精神”“仍可不变”。综合上述材料结合所学知识指出,材料六反映的“本原精神”是指封建社会什么趋势在不断加强?

【文明肇基】

蚩尤作乱,不用帝命。……遂擒杀蚩尤。 ——《史记•五帝本纪》 |  | 《论语•乡党》记述了这样一个经典故事:“厩(马棚)焚。子退朝,曰:‘伤人乎?’不问马。”在马棚起火的情况下,孔子关心的是地位不高的仆人,而非马。 |

(1)写出材料中“擒杀蚩尤”的事件名称。图中人物是谁?通过什么方式成为部落联盟首领的?基于故事中体现的核心思想,孔子对统治者提出了怎样的政治建议?

【帝王功业】

汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——傅乐成《中国通史》

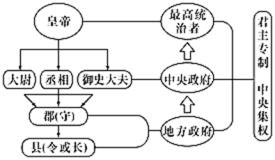

(2)图中制度的创立者是谁?据图指出在地方上实行的制度名称及其影响。

(3)由材料及所学知识说说汉武帝的“新经济政策”包括哪些措施?

【巨匠风采】

世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

(4)据所学知识说说对联中人物的作品被称为什么?图1、图2人物分别有何重大贡献?

【英雄赞歌】

“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。” ——《汉书•张骞传》 |  | 孽子孤臣一雅儒,填膺大义抗强胡。 丰功岂在尊明朔,确保台湾入版图。 ——张学良 |

(6)通过以上探究,你有何感悟?

材料一 故中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。自秦以来,垂二千年,虽百王代兴,时有改革,然观其大义,不甚悬殊。譬如建屋,孔子奠其基,秦、汉君营(建造)其室。

——夏曾佑《中国古代史》

材料二 秦始皇为禁锢人们的思想言论,下令烧毁民间收藏的诸子百家书籍,仅留下秦国的史书及医药、种植、占卜之类的书籍。他又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋。

材料三

(1)材料一中孔子所立“中国之教”指的是什么?

(2)材料二和材料三反映出对孔子所立“中国之教”持截然相反的两种态度。当时的皇帝分别采取了什么样的措施?他们的共同目的是什么?

(3)结合所学知识分析材料中作者认为“中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定”的主要依据是什么?

材料一:大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料二:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

——《中国历史》七年级上册

材料三:秦实现统一后,……国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。……皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控。

——《中国历史》七年级上册

材料四:西汉时期中央和封国力量的对比

(1)材料一中反映了哪两种制度的更替?

(2)材料二反映的是西周的什么制度?这一制度实施的原则是什么?

(3)材料三反映了秦始皇为加强全国的统治,建立了什么制度?结合所学知识写出,秦始皇为了巩固统一还采取了哪些措施?(写出两点即可)

(4)材料四反映出西汉初期中央面临什么问题?汉武帝采取什么措施解决这一问题?

(5)请你从以下材料中任选两项,论证“改革有利于推动社会进步”。(要求:运用史实,论证观点,条理清楚,语言流畅。字数为80字—120字)

| 齐桓公任用管仲为相,进行改革 商鞅变法 秦始皇建立郡县制 北魏孝文帝改革 |

【思想篇】

材料一

(1)孔子是哪一学派的创始人?根据材料一概括其思想核心

【经济篇】

材料二商鞅变法前,秦国各地度量衡不统一。为了保证国家的赋税收入,商鞅制造了标 准的度量衡器商鞅方升……此外商鞅还规范了进位制度,统一了斗、桶、权、衡、丈、尺,规定六尺为一步,二百四十步为一亩,五十亩为一畦。

(2)材料二反映了商鞅变法的一项重要措施,根据材料二的内容概括这项措施的名称。在这项措施的基础上,秦灭六国后又实行了哪些有利于各地交流的经济文化措施?

【科技篇】

材料三中国古代有一项伟大的发明创造,它促进了文化的交流和教育的普及……东汉时期……在总结这项发明经验的基础上,用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源,降低成本,提高了产量和质量。

(3)东汉哪一人物改进了这一技术,使之得以普及?这一技术的发明和改进产生了什么影响?

材料一

秦半两钱 内蒙古赤峰、陕西临潼等地均有出土 |  衡器八斤铜权 陕西西安、咸阳、临潼等地均有出土 |

材料二 自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。

——《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二,概括董仲舒的主要主张。结合所学知识,说出该主张被采纳后产生的影响。材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

(3)依据材料三并结合所学知识,回答“北魏统治者”的“抉择”是什么?这一“抉择”产生了什么影响?