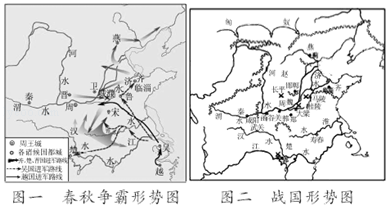

(1)图一中,位于山东省境内的两个诸侯国的名称叫什么?图二中位于今天河北省的是哪两国?

(2)请结合图二从东开始按顺时针方向周游,把你游历的东南西北四个诸侯国的名称写下来。

(3)春秋和战国两个时期诸侯国在数量上发生了什么变化?这一变化反映了什么历史趋势?

| A.铁犁牛耕的推广 | B.商鞅变法的实施 |

| C.都江堰的修建 | D.秦朝统一的完成 |

| A.秦孝公变法的坚定决心与商鞅大刀阔斧变法的行动相得益彰 |

| B.假如商鞅没有遇到秦孝公,他的治国才能很可能难以施展 |

| C.一些旧贵族极力反对变法,说明任何变法都会涉及到利益的重新调整 |

| D.商鞅是杰出的政治家,没有他就没有秦国的变法和强大 |

【合作探究:论从史出】

小灵同学所在小组抽到下面一段材料,同学们据此展开讨论。请你依据材料作扼要阐述。

秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚《秦汉的方士与儒生》

(1)材料中秦始皇“不要人民读书”和汉武帝“要人民只读一种书”分别指什么历史事件?汉武帝“利禄引诱”的具体措施有哪些?

(2)结合所学知识,对上述两个历史事件作简要评价。

【拓展提升:古为今用】

小组学习成果汇报后,老师又提供了一则新闻材料,引发了同学们的热议。请你发表观点。

2014年9月24日,纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕,国家主席习近平讲话指出,中国优秀传统文化可以为人们认识和改造世界提供有益启迪、为治国理政提供有益启示、为道德建设提供有益启发。

(3)我们应该怎样正确对待中国的传统文化?

①北魏建立后,鲜卑人深受汉族影响,学习农耕,逐步定居下来

②北魏主张灭佛,限制寺院经济,减少了消耗,增强了国力

③黄河流域统一后,各族人民共同生活,互相影响,出现了民族大融合的趋势

④北魏最高统治者一直提倡汉族文化,重用汉族地主

| A.①③④ | B.①②③ | C.①②④ | D.②③④ |

| A.都城从平城迁往洛阳 | B.借鉴汉族的政治制度和经济制度 |

| C.加强对经济和政治的管理 | D.推行学习汉族的文化风俗政策 |

材料一:武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝……于是封功臣谋士,而师尚父为首封……封弟周公旦于曲阜……

——《史记·周本纪》

材料二:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——摘自《战国策》

材料三:易中天说:“这是一些仍在闪光的思想,这是一些难以忘却的情怀,这也是一场历时三百年之久的跨世纪大辩论。儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。”

(1)材料一体现了什么制度?结合所学概括诸侯应履行的义务和这一制度的历史作用。

(2)材料二中“商君治秦”指历史上哪一重大改革事件?“诸侯畏惧”的原因是什么?

(3)材料三中,这场“跨世纪大辩论”是指什么?有何地位?任选一个学派,简述其思想主张。

材料一 在西北面,击退了游牧部落;为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城。为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命,以致2000多年后的今天,人们仍要谈起这一事实:有100万人为修筑长城而死去……老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 东汉末年,西域文化传入我国,史称汉灵帝“好胡服胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京师贵戚皆竞为之”。493年,迁都洛阳后,孝文帝改鲜卑姓为汉姓,禁止鲜卑族同姓结婚,鼓励鲜卑人与汉人通婚,孝文帝亲自在光极堂给群臣颁赐了汉服的“冠服”,让他们穿戴……

——摘编自朱大渭《群雄纷争频繁更迭——朱大渭说魏晋南北朝》等

(1)根据材料一,指出秦朝修筑长城的目的并概括修筑长城导致“老百姓咒骂皇帝”的原因。

(2)根据材料二,分析当时出现的社会现象。并指这种现象的意义。

(3)综合二则材料,说说我国民族关系的变化。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。”

——《魏书》

材料二 政治上,平城是鲜卑贵族元老集中的地方,保守势力强大……所以在旧都平城,改革的进一步发展必然会遇到重重阻力;其次,在经济上,平城偏北地寒,六月飞雪,风沙常起……恶劣的气候环境,难以适应经济的发展;……还有从地理位置看,平城偏北的位置更不利于北魏对整个中原地区的统治。

材料三 孝文帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可卒革;三十以下,见在朝廷之人,语言不听仍旧。若有故为,当加降黜,各宜深戒。”

——《资治通鉴》

(1)材料一中“魏主”是谁?他决定将都城迁到哪里?

(2)结合材料二回答,你认为“魏主迁都”的目的是什么?

(3)说明材料三“北语”“正音”各指什么?除此外,孝文帝还推行了哪些改革措施?

(4)材料中所反映的措施起到了什么作用?

| A.使北魏统一了北方 | B.顺应民族交融的趋势 |

| C.得到贵族的大力支持 | D.面临强大的社会阻力 |